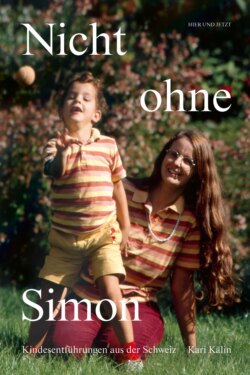

Читать книгу Nicht ohne Simon - Kari Kälin - Страница 9

Beatrix’ Indienreise

ОглавлениеIm Sommer 1971 verliebte sich Beatrix zum ersten Mal. Die 19-jährige Absolventin einer kaufmännischen Lehre bei der Firma Landis & Gyr AG besuchte ihren Freund, einen Arbeitskollegen aus Altdorf, der bei einer Schlummermutter in der Stadt Zug ein Zimmer gemietet hatte. Lediger Mann empfängt ledige Frau, das verstiess gegen das Sittenempfinden der Hausherrin. Diese witterte die Schandtat, durchsuchte das Zimmer des Lehrlings, fand aber nichts, auch nicht im Estrich, wohin Beatrix geflüchtet war und in einem Schrank ausharrte. Später entwischte sie über die Treppe des Nachbarhauses auf die Strasse.

In den 1970er-Jahren galt noch in mehr als in der Hälfte der Schweizer Kantone das Konkubinatsverbot, so auch in Zug. Die Polizei setzte es zwar kaum oder gar nicht mehr durch, aber ein klandestines Rendez-vous zweier Unverheirateter bedeutete damals einen Bruch gesellschaftlicher Normen. Das passte zu Beatrix, der Tochter einer Zürcherin und eines Holländers, die mit zwei Brüdern in der Stadt Luzern aufgewachsen war. Sie war als Teenager rebellisch, progressiv und fasziniert von der Hippiekultur, ein Kind der 1968er-Bewegung, das in der damals gegründeten «Frauenbefreiungsbewegung» (FBB) gegen die Benachteiligung der Frauen kämpfte und an Demonstrationen für das Frauenstimmrecht teilnahm. «Nein, nein, nein, das geht doch nicht», ärgerte sich Beatrix. Es geht doch nicht, dass in der Schweiz, dieser Musterdemokratie, eine politische Geschlechterapartheid herrscht. Es geht doch nicht, dass junge Frauen nicht die gleichen Ausbildungschancen haben wie junge Männer. Es geht doch nicht, dass das Eherecht den Männern allerlei Vorrechte einräumt und zum Beispiel Ehefrauen verpflichtet, den Haushalt zu führen und die Kinder zu betreuen. Ohne den Segen des Ehemanns durften die Frauen theoretisch nicht einmal einen Beruf ausüben. Die Frauen hatten Anrecht auf Haushalts- und ein bisschen Taschengeld, mehr nicht. Das liberale Prinzip der Gleichheit der Individuen, eine Errungenschaft des neuen Bundesstaates von 1848, galt nur für Männer. Erst seit 1981 spricht die Verfassung Mann und Frau die gleichen Rechte zu. Erst 1988 trat das revidierte Eherecht in Kraft, das die Frauen formal vom Gängelband ihrer Gatten befreite.

Beatrix trat aktiv für Frauenrechte ein, beteiligte sich aber später nicht mehr an den Aktivitäten der FBB, die für ihr Empfinden zu stark von Männerhass getrieben war. Das Interesse für die Hippie- und die 68er-Kultur hingegen blieb. Nach der kaufmännischen Lehre und einem Sprachaufenthalt in England betätigte sie sich zunächst als Glasmalerin, später erweiterte sie ihren beruflichen Horizont als Hilfserzieherin in einem Heim für schwerstbehinderte Kinder in Monthey im Kanton Wallis und in einer Sonderschule für Taubblinde in Zürich. Beatrix zog von Luzern nach Wald in den Kanton Appenzell Ausserrhoden, in eine ländliche Gegend, in der sie «ziemlich alternativ» lebte, wie sie sagt. Geld verdiente sie zum Beispiel, indem sie selbst genähte Kleider und «Chriesisäckli» am Rosenhofmarkt in Zürich verkaufte.

In der Mitte der 1970er-Jahre entdeckte Beatrix das Meditieren, eine Leidenschaft, der sie in einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen nachging. Die Gruppenleiter führten auch Meditationen von Bhagwan (1931–1990) durch. Der indische Philosoph, der sich kurz vor seinem Tod in Osho umbenannte, war zeitlebens eine umstrittene Figur. Der charismatische, belesene Mann mit langem, grauem Bart gründete 1974 in der Millionenstadt Pune im Villenviertel Koregaon Park einen Ashram, ein Meditationszentrum, das Zehntausende Europäer nach Indien lockte. Bhagwan hatte realisiert, dass die Menschen im Westen etwas anderes brauchten als die traditionellen Formen der Meditation, um sich aus ihrem von Leistungsdenken geprägten Alltag herauszulösen. Er wollte ihnen bei der Sinnsuche helfen und sie dabei unterstützen, ihre körperlichen und emotionalen Spannungen abzubauen. Bhagwan setzte auf aktive Meditationen. Er entwickelte unter anderem die «dynamische Meditation», eine Kombination aus wilden Atemtechniken und entfesselten Tänzen. Bhagwans Erbe lebt weiter, viele seiner Mediationen werden noch heute rund um die Welt angeboten. Er verstand es, seine Anhängerinnen und Anhänger mit witzigen und provokativen Vorträgen zu amüsieren, oft sorgte er für spontanes Gelächter. Eine Provokation war auch sein Umgang mit der Sexualität. Bhagwan predigte die freie Liebe, hielt die sexuelle Grundenergie für etwas Göttliches, das es dankbar zu akzeptieren anstatt zu unterdrücken gelte.

Im Februar 1977 brach Beatrix mit Freunden zu einer spirituellen Indienreise auf. Diese führte sie nach Pune in Bhagwans Ashram. Jeden Morgen um 6 Uhr besuchte sie eine Meditation. Nach dem Frühstück hielt Bhagwan Vorlesungen. Familien mit ihren Kindern, Männer und Frauen mit langen Haaren schlenderten in langen, orange-roten Einheitskleidern, um den Hals eine Holzperlenkette, durch das Meditationszentrum. Sie töpferten, gärtnerten, knüpften Teppiche, tauchten mit diversen Aktivitäten für ein paar Tage oder Wochen in eine andere Welt ein. Viele Besucherinnen und Besucher stammten aus Deutschland, den USA und Japan. Abends fanden feierliche Darshans, Zusammentreffen zwischen Schülern und Meister, statt. Bhagwan beantwortete ausführlich zuvor eingereichte schriftliche Fragen. Er liess in seine spirituellen Ausführungen Gleichnisse unter anderen aus der indischen, christlichen, muslimischen und jüdischen Kultur einfliessen. Beatrix erinnert sich an eine eindrückliche zehntägige Vipassana-Mediation während ihrer Indienreise im Frühjahr 1977. Auf einem Berg trafen sich fünfzig Personen, man schlief nur vier Stunden pro Tag und redete kein einziges Wort miteinander. In einer kleinen Schachtel bewahrt Beatrix die Holzperlenkette und ein Haar des spirituellen Meisters auf, der ihr den indischen Namen Aradhan, zu Deutsch «glückseliges Gebet», schenkte. Beatrix hat sich später emotional von der Osho-Bewegung distanziert. Bhagwan, Besitzer von mehr als 93 Rolls-Royce, irritierte sie zum Beispiel mit seiner ablehnenden Haltung gegenüber Homosexuellen. Sein Vermächtnis, seine Mediationen, die längst im Mainstream angelangt sind, schätzt Beatrix allerdings nach wie vor. Sie taten und tun ihrem Körper gut und linderten zum Beispiel eine frühere Hautkrankheit.