Читать книгу Nachtleben im alten Rom - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 19

„Nachtlokale“, die auch am Tage offen sind

ОглавлениеDie gleiche Offenheit gilt es zu wahren, wenn man in Übertragungen aus lateinischen Texten auf „Nachtlokale“, „Nachtbars“ oder „Bars“ stößt. Das Lateinische kennt für solche Etablissements keine Spezialausdrücke, wohl aber lässt sich das grundsätzlich breite semantische Spektrum der allgemeinen Begriffe für „Gasthaus“, ausgehend von einem konkreten Zusammenhang, manchmal so einengen. Falsch sind allerdings Assoziationen, die erst eine abendliche Öffnung des Lokals nahe legen. Was wir aus den Quellen über römische Gasthäuser erfahren, bezieht sich stets auf Tag- und Nachtbetrieb – was nicht ausschließt, dass sich der Charakter eines Lokals, sein Unterhaltungsangebot und die Klientel deutlich veränderten, wenn die Nacht hereinbrach.

Versuchen wir gleichwohl, ein wenig Ordnung in die chaotisch anmutende Terminologie zu bringen, so lässt sich zwischen taberna und popina, den beiden geläufigsten Begriffen, ein grundsätzlicher Unterschied feststellen, der freilich nicht immer beachtet wird. taberna, manchmal auch taberna vinaria, ist eher die Weinschänke, Kneipe, in der die Gäste vor allem Flüssiges zu sich nahmen. popina dagegen ist das Gasthaus, in das man auch zum Essen ging. Der Begriff „Restaurant“ ist nur mit Vorsicht anzuwenden, weil er auf ein kulinarisches Niveau hindeutet, das die allermeisten popinae nicht erreichten. Die caupona war eine Schankwirtschaft, der Betreiber (caupo, copo; Femininum: copa) der „Wirt“ der Schänke, in der vorwiegend Wein über den Ladentisch ging, hier und da aber auch Snacks im Angebot waren. Viele tabernae, popinae und cauponae boten auch außer-Haus-Service. Gerade die ärmere Bevölkerung, die z.T. nicht über eigene Kochstellen verfügte, war darauf angewiesen, sich hier ab und zu warme Kost zu erschwinglichen Preisen zu kaufen, die dann auf der Straße oder in der eigenen Wohnung verzehrt wurde. Insofern hatten nicht wenige Gasthäuser auch Imbissbuden-Charakter.

In der älteren Literatur – und vor allem an Ausgrabungsstätten wie Pompeji und Ostia – werden solche Imbissstuben als thermopolia bezeichnet („Warmverkauf“). Das ist eine eher unglückliche Bezeichnung, da der griechische Begriff nur ein paar Mal bei Plautus belegt ist. Es spricht einiges dafür, dass die Einwohner Pompejis im 1. Jahrhundert unwissend mit den Schultern gezuckt hätten, wenn ein Fremder sie nach dem nächstgelegenen thermopolium gefragt hätte. Auf caupona oder popina hätten sie spontan und wissend reagiert – und hätten einen nicht besonders weiten Weg gewiesen. Denn im Stadtgebiet sind mehr als hundert Gaststätten lokalisiert worden, relativ regelmäßig über die Viertel verteilt mit Ausnahme vornehmer Villengegenden: Dort war der Bedarf sowohl an fast food im take-away-Verfahren geringer als auch die Neigung deutlich weniger ausgeprägt, seine Mahlzeiten oder seinen Wein in einer schlichten Gaststätte zu sich zu nehmen.

Weitere Bezeichnungen für gastronomische Stätten gehören eher dem Hotel- oder besser Herbergs-Bereich an. Beherbergungsbetriebe, die ihren Gästen sinnvollerweise auch Mahlzeiten und Getränke servierten, hießen hospitia („Gast-Häuser“, „Plätze der Gastlichkeit“), de versoria („Absteige-Quartiere“, von deverti, „einkehren“, „Aufenthalt nehmen“) oder stabula (ursprünglich: „Stallungen“, wo man die Reit- und Zugtiere unterstellen konnte). Alle diese Herbergen boten wenig Komfort und wurden von wohlhabenden Reisenden nur genutzt, wenn es sich gar nicht vermeiden ließ und man weit und breit keinen Gastfreund hatte, der einen privat aufnahm. Selbst in der Hauptstadt Rom kamen die meisten deversoria über den Standard von Ein-Sterne-Hotels nicht hinaus. Rhodische Gesandte führten im Jahre 167 v. Chr. Klage über ihre „schmutzige Absteige“ und den „Dreck“, den man ihnen dort zugemutet habe.17

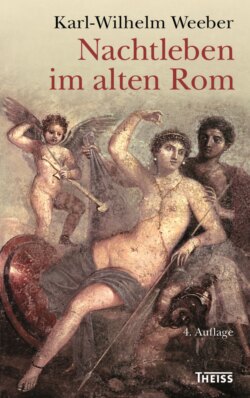

3 Ausschank (thermopolium) der Aselline in der Via dell’Abbondanza