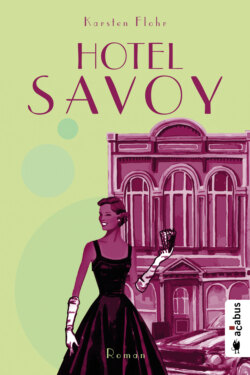

Читать книгу Hotel Savoy - Karsten Flohr - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление»Tut mir Leid, Kindchen, ist mir rausgerutscht«

Der Mai war zu warm. Nicht, dass die Heide schon blühte, nein, das hatte es zu dieser Jahreszeit noch nie gegeben und das würde sie wohl auch in diesem Jahr nicht tun. Aber der Siebenstern leuchtete bereits schneeweiß zu beiden Seiten des Sandpfads, als wollte er Josie den Weg weisen. An den Rändern der Tümpel, die das nahe Moor verrieten, warf die Moorlilie das Gelb des Sonnenlichts zurück, und das Wollgras wiegte seinen Kopf im Mittagswind. Alles viel zu früh!, dachte Josie. Auch dass der Pirol schon mit dem Nestbau beschäftigt war, wie sein energischer Gesang verkündete, den die Stare so perfekt nachahmen konnten, dass Josie oft nicht wusste, wer da gerade zu hören war. Und das, obwohl sie nun schon seit sieben Jahren hier in der Lüneburger Heide lebte. Kurz: Alles war ein paar Wochen zu früh, es war zu warm für die Jahreszeit. Aber Josie fand es schön.

Weniger schön war das klägliche Blöken der Heidschnucken, das immer lauter wurde, je näher Josie Hemelinghausen kam. Die Tiere hatten allen Grund zur Klage: Ihr Fell hatte seine maximale Länge erreicht, sie sahen aus wie wandelnde Teppiche, die lange nicht gewaschen worden waren, und sie schwitzten erbärmlich darunter. Aber sie mussten das leider noch ein paar Tage aushalten, denn die Schafscherer würden nicht vor den Eisheiligen kommen, das war ehernes Gesetz. Und die Eisheiligen fielen im Jahr 1950 auf den 15. Mai.

Josies Tante, Hertha Grube, Alleinherrscherin auf einem der drei Höfe des Dorfes, konnte sich darüber maßlos aufregen. Sie regte sich über nahezu alles auf, aber in diesem Fall musste Josie ihr Recht geben: »Warum sollen die Stinkviecher darunter leiden, wenn das Wetter verrücktspielt! Das Fell muss jetzt runter, und nicht erst, wenn die gnädigen Herren geruhen.«

Stinkviecher – das stimmt, dachte Josie, nichts stinkt beißender als ein nasses Schaf. Und da die schwitzenden Heidschnucken immer wieder den Dorfteich aufsuchten, um sich ein wenig abzukühlen, stanken sie in diesen Tagen permanent. Gnädige Herren – das stimmte eindeutig nicht. Natürlich, die wandernden Schafscherer, die zwischen Mai und Juli in der Nordheide unterwegs waren, benahmen sich, als wären sie die großen Herren: Sie saßen am längeren Hebel, denn alle Schafbauern waren auf sie angewiesen und warteten geduldig auf den Tag, an dem sie endlich auftauchen würden. Aber sonst hatten sie wenig Herrschaftliches an sich. Wenn sie endlich eintrafen, ließen sie sich zunächst eine üppige Mahlzeit servieren – im Freien zwar, Tante Hertha würde dieses »Gesindel« niemals in ihr Haus lassen – und eine Flasche Korn wurde ebenfalls erwartet.

Die Gemeinschaftsscheune des Dorfes wurde am Tag der Schafschur von den Bewohnern der drei Gehöfte mit Stroh ausgelegt, die eine Hälfte mit einem Seil abgetrennt, hinter dem die Heidschnucken warten mussten, bevor sie eine nach der anderen hervorgeholt wurden. Da es nicht nur die Tiere der Familie Grube waren, sondern auch die der Familie Volkerts von nebenan, waren es über hundert, die sich aneinander drängten und verängstigt zusahen, was nun geschah: Einer der Männer packte eines der Tiere an den Ohren und zerrte es hinter dem Absperrseil hervor, zwei weitere stürzten sich auf das Tier, warfen es zu Boden und legten es auf den Rücken. Ein vierter sprang mit einem Tau herbei und fesselte die Beine.

So abstoßend Josie diese blitzartige Gewalttätigkeit fand, so war sie doch fasziniert von dem, was dann geschah: Das Tier lag vollkommen reglos auf dem Rücken, als wäre es vor Schreck gelähmt oder hypnotisiert. Dann machten sich zwei weitere Männer mit monströs großen Scheren über das Schaf her und rissen ihm, mehr als das, sie schnitten das Fell aus der Haut. Wenn der Bauch geschoren war, klemmte sich einer das Tier zwischen die Beine, drehte es um und machte sich über Rücken und Flanken her.

Man konnte es nicht leugnen: Sie machten dies in rasender Geschwindigkeit und absolut gründlich. Nach etwa drei Minuten, wenn dem Schaf die Fußfesseln wieder abgenommen wurden und es mit einem Satz auf die Hufe sprang, sah es zehn Jahre jünger aus. Aus dem zottigen Ungetüm war ein nacktes, spindeldürres Tierchen geworden, das sofort den Weg hinaus aus der dunklen Scheune ins Sonnenlicht suchte, vom neidvollen Blöken der noch nicht Geschorenen angefeuert.

Josie beobachtete an solchen Tagen nicht nur die Männer, von denen sie annahm, dass sie Ähnliches gegen entsprechende Bezahlung auch mit jeder anderen Kreatur, zum Beispiel Menschen, tun würden, sie beobachtete auch die anderen Zuschauer, die ringsherum in der Scheune standen. »Du stierst die Leute an, als hättest du noch nie einen Menschen gesehen!«, sagte ihre Tante dann zu ihr, wenn sie gut gelaunt war. Wenn sie schlecht gelaunt war: »Heute Abend kommst du in den Hammeleintopf, wenn du weiter so glotzt.« Anfangs hatte Josie einen Riesenschreck bekommen, wenn ihre Tante sie mit derartigen Drohungen belegte, inzwischen wusste sie es einzuschätzen: Je gröber Hertha zu jemandem war, desto mehr mochte sie ihn. Das war zwar eine Umgangsform, die im Hotel ihres Vaters in Hamburg undenkbar gewesen wäre, hier auf dem Land jedoch ganz normal war, wenn man erstmal dazugehörte. Und als Zugehörige wurde Josie mittlerweile angesehen, nachdem sie als Dreizehnjährige während der Bombenangriffe auf Hamburg im Jahr 1943 von ihrem Vater zu seiner Cousine nach Hemelinghausen geschickt worden war – zu ihrer eigenen Sicherheit, wie er gesagt hatte.

Die Zuschauer verfolgten die Schnuckenschur so gebannt, dass sie gar nicht merkten, wie Josie sie beobachtete. Herthas jüngerer Sohn Gerd, der gerade mit Mühe in die fünfte Klasse versetzt worden war, schien sich besonders mit demjenigen Scherer zu identifizieren, der das Tier zwischen seine Beine nahm. Er beobachtete den Mann gebannt, und wenn er vorschnellte, um das gefesselte Tier zu packen, sprang auch er einen Schritt vor.

Seine kleine Schwester Irmi, deren Einschulung auf das nächste Jahr verschoben worden war, weil sie dem Schularzt allzu schmächtig erschien, riss dann entsetzt ihren Mund auf, ohne dass ein Ton herauskam und packte ihren Bruder am Hemd. Sie pflegte sich hinter ihm zu verstecken und zwischen seinen Beinen hindurch dem Spektakel zuzusehen.

Herthas ältester Sohn Manfred, zwei Jahre jünger als Josie und gerade eben fertig mit der Schule, behielt die ganze Zeit Josie im Auge. Das wusste sie zwar, ebenso wie sie wusste, dass er ihr auch sonst ständig hinterherspionierte, aber es kümmerte sie nicht. Nur einmal im letzten Sommer, als er breitbeinig in der Haustür gestanden und keine Anstalten gemacht hatte, sie vorbeizulassen, sondern stattdessen ihren Bauch wie zufällig mit der Hand berührte, trat sie ihm mit ganzer Kraft auf den Fuß und zischte: »Nächstes Mal trete ich woanders hin, du Spanner!« Ja, Manfred beobachtete sie nicht nur bei der Schnuckenschur, sondern nahezu rund um die Uhr. Und wenn er etwas sah, woraus er glaubte, Kapital schlagen zu können – zum Beispiel, wenn Josie sich heimlich mit dem Nachbarsohn Rasmus hinter der Scheune traf – grinste er anzüglich, als wollte er sagen: Dafür wirst du mich eines Tages noch um Verzeihung anflehen, aber dann ist es zu spät …

Rasmus stand während der Schur meist neben Josie, er war der einzige Junge der fünf Volkerts-Kinder: Ein Sohn und vier Mädchen, davon einmal Drillinge, hatte das Ehepaar Volkerts in die Welt gesetzt. Im gleichen Alter wie Rasmus, war Josie bei ihrer Ankunft in Hemelinghausen vor sieben Jahren in seine Schulklasse in die siebte Klasse der Realschule im Nachbardorf gekommen. Die Familien hatten sich darauf verständigt, dass der Junge sich in der Anfangszeit um Josie kümmern sollte, um ihr die Eingewöhnung zu erleichtern und sie auf dem Schulweg begleiten. Das blieb dann nicht bei der Eingewöhnungszeit, alle im Dorf wussten es und nahmen es hin, solange nichts geschah, was gegen die guten Sitten verstieß – alle, bis auf Manfred, der Rasmus am liebsten ungespitzt in den Boden gerammt hätte. Schließlich, so dachte er, war Josie seine Verwandte – entfernt zwar nur, aber immerhin. Also hätte er ein Recht darauf, mit ihr Händchen zu halten.

Rasmus’ Vater blieb der Schafschur fern. Er war nervenschwach, wie Tante Hertha erklärte: im Krieg verschüttet. Er vertrug keine Aufregung, brauchte viel Ruhe. Rasmus’ Mutter hingegen war stets dabei, schließlich gehörten ihr die Hälfte der Heidschnucken und sie musste dementsprechend die Hälfte des Lohnes der Scherer bezahlen. Aber ihrer Miene war anzusehen, dass sie wenig Sympathie für die Männer hegte, sie sah während der fast fünf Stunden meist zu Boden und nagte an ihrer Unterlippe.

Wer nie die Scheune betrat, war das Ehepaar Töpfer, welches das dritte Haus im Dorf bewohnte: Magnus Töpfer, ein wegen eines Bauchschusses frühpensionierter Lehrer, und Sonja Töpfer, Klavierpädagogin, die kurz nach Kriegsende ins Dorf gezogen waren. Die beiden hielten sich nicht nur bei der Schnuckenschur zurück, sie waren allgemein recht reserviert, was ihnen jedoch niemand übelnahm, da sie ansonsten höflich und hilfsbereit waren. Man grüßte einander und ging seiner Wege.

Josie hingegen suchte die Nähe der Töpfers, wann immer es ging. Im Haus der beiden herrschte eine angenehme Atmosphäre von Ruhe und Friedlichkeit. Es gab eine kleine Bibliothek, die sie betreten durfte, wann sie wollte, und das Schönste war: Den ganzen Tag lief das Grammophon mit wahlweise Wagner-Opern – wenn Sonja Töpfer die Platten auflegte – oder Swingmusik, wenn ihr Mann es tat. Letzteres liebte Josie besonders, da es sie an das Hotel erinnerte, in dem sie mit ihrem Vater die ersten 13 Jahre ihres Lebens verbracht hatte und wo sie manchmal diese Musik aus dem Grammophon gehört hatten, Josie auf dem Schoß ihres Vaters sitzend: Glenn Miller, Benny Goodman, die Andrew Sisters, Josephine Baker. Dabei hatte sie auch erfahren, dass ihre Eltern ihr den Namen Josephine zu Ehren dieser Sängerin gegeben hatten.

Ebenfalls der Schur fernb – genauso wie allen anderen Zusammenkünften – blieb der Mann, der im vierten Haus des Dorfes lebte, eher eine Baracke, ganz am Ortsrand, wo der Birkenwald begann. Der Outlaw, wie Manfred ihn verächtlich nannte, nachdem er dieses Wort in einem Karl-May-Buch gelesen hatte. Der Maler Hans Wauschkuhn, noch vor wenigen Jahren als »entartet« gebrandmarkt und im Konzentrationslager Neuengamme interniert, jetzt Ziel kunstsinniger Besucher aus aller Welt. Die meisten Dörfler schüttelten den Kopf darüber und hielten ihn weiterhin für einen Verrückten, der besser dort geblieben wäre, wohin man ihn verfrachtet hatte.

Seltene Scheunenbesucher waren Herthas Schwager Balduin, der Bruder ihres verschwundenen Mannes Renatus, und ihre Schwiegermutter Amanda, die ebenfalls mit im Haus der Grubes lebten. Renatus Grube: Je nach Herthas Laune war er entweder bei Stalingrad »gefallen« oder auf der Flucht vor der Roten Armee »verschollen«. Letztere Variante barg noch die schwache Möglichkeit auf eine Heimkehr, an der Hertha allerdings nicht immer interessiert zu sein schien. Denn mehr als die Hälfte der Tage waren Stalingrad-Tage, was bedeutete: Er kommt nicht wieder. Daran hatte sich die Familie gewöhnt, Josie eingeschlossen, man akzeptierte die wechselnden Zukunftsperspektiven.

Familie Grube lebte seit Generationen von ihren Heidschnucken, derzeit fünfundsechzig an der Zahl. Mit ihrem Fell und ihrem Fleisch ernährten die Tiere die Menschen, die sie zum Dank dafür einmal im Jahr den brutalen Händen der Schergen mit den Scheren auslieferten. Doch in diesem Jahr würden sie sich noch eine Woche lang gedulden müssen, bis die Eisheiligen vorüber waren, eine Woche lang würde man in Hemelinghausen noch ihr klägliches Blöken ertragen müssen. Josie, die auf dem Rückweg von einer Zwei-Stunden-Radfahrt zur Apotheke im Nachbardorf war, trat etwas kräftiger in die Pedale und versuchte, sich auf den Gesang des Pirols zu konzentrieren, der ihr von allen Vögeln der Nordheide der liebste war.

Überhaupt die Vögel: Sie waren die große Überraschung gewesen, damals im April 1943, als Josie vom Hotel-Chauffeur von Hamburg nach Hemelinghausen gebracht worden war. Es war kurz nach den bis dahin schlimmsten Bombenangriffen: Hamburgs Innenstadt ein rauchendes Trümmerfeld, das Hotel ihres Vaters jedoch noch weitgehend verschont: Hotel Savoy gegenüber dem Hauptbahnhof – hier war Josephine Lembach aufgewachsen, hier lag sie an den Frühlingsabenden in ihrem Zimmer und hörte auf das Vogelgezwitscher im Hinterhof. Zu ihrem Erstaunen hörte sie die Vögel auch an ihrem letzten Abend – Bomben scheinen ihnen nichts anhaben zu können, dachte sie. Wenn sie die Augen schloss und ihre Nase zuhielt, um den allgegenwärtigen Brandgeruch nicht wahrzunehmen, schien alles wie immer zu sein.

Da ahnte sie noch nicht, dass am nächsten Morgen ihr Vater, der sie zuvor noch nie zu irgendetwas gedrängt oder gezwungen hatte, der nicht ein einziges Mal unfreundlich oder gar grob zu ihr gewesen war, sie mit unnahbarer Härte darüber in Kenntnis setzen würde, dass sie heute Hamburg verlassen müsste, um fortan bei Verwandten in der Heide zu leben, zumindest bis zum Ende des Krieges. Hier in der Stadt könne sie nicht länger bleiben.

Sie hatte sich an ihn geklammert, geschrien, nach ihm geschlagen und getreten, bis Louis, der Chauffeur, sie fortzog und zum Wagen trug. Sie hatte in den Augen ihres Vaters Tränen gesehen, als der Wagen anfuhr und er seiner Tochter zum Abschied winkte. Aber sie war sich sicher, noch etwas anderes gesehen zu haben: Angst. Nicht nur Angst um die Sicherheit seiner Tochter, sondern Angst vor irgendetwas Furchtbarem, von dem Josie noch nichts wusste. Ihr Vater hatte Todesangst, das spürte sie mit absoluter Sicherheit. Seit dem Verschwinden ihrer Mutter fünf Jahre zuvor war er Josies Lebensmittelpunkt gewesen, ihr Held, ihr bester Freund, ihr Vertrauter – Adolf Lembach, der Unbesiegbare, der große, starke, schöne Mann, dem das schönste Hotel der Welt gehörte. Jetzt war er vor Angst halb tot.

Als sie am Abend ihrer Ankunft in Hemelinghausen in der Dachkammer des Grube-Gehöfts auf ihrem Bett lag, hörte sie sie: die Vögel! Es war das erste Mal an diesem bis dahin schrecklichsten Tag ihres Lebens, dass sie aufhörte zu schluchzen. Sie lauschte. Es waren zwar andere Stimmen als die gewohnten, aber es waren Vögel! Und Josie bekam eine Ahnung davon, dass es vielleicht doch noch etwas anderes geben könnte als den finsteren Abgrund, an dessen Rand sie sich wähnte. Am nächsten Morgen waren die Vögel immer noch da und der Abgrund nicht mehr ganz so tief.

Als Josie jetzt die letzte Kurve des Sandweges nahm, stieg sie voll in die Pedale und holte das Letzte aus dem rostigen alten Gestell heraus. Ihr Rock und ihr Zopf wehten im Fahrtwind, und als sie in Hemelinghausen einrollte und die drei geduckten Fachwerkhäuser mit den leicht zerfledderten Strohdächern sah, konnte sie nicht anders als lachen.

Das passierte ihr öfters in letzter Zeit: Sie empfand Glücksmomente so intensiv, dass sie laut lachen musste. Manchmal konnte sie kaum damit aufhören, Tante Hertha sagte dann: »Oh mein Gott, diese Lembachs, warum hast du sie mir auf den Hals geschickt …!« Das war wie eine kalte Dusche: Die Erwähnung des Familiennamens und die Erinnerung an ihren Vater ließen Josies Stimmung sofort ins Gegenteil umschlagen. »Tut mir leid, Kindchen, tut mir leid, ist mir rausgerutscht!«, sagte ihre Tante dann. Aber da war es schon zu spät, Josie verfiel in finsteres Grübeln über den Verbleib ihres Vaters, von dem sie seit dem Tag ihrer Ankunft in Hemelinghausen kein Lebenszeichen erhalten hatte.

Heute würde so etwas nicht passieren. Hertha war mit Irmi im Waschhaus, Manfred und Gerd unterwegs, um verirrte Heidschnucken zurückzuholen, sodass Josie das Haus für sich allein hatte. Sie wusste zwar nicht, woher ihre Glücksgefühle kamen, aber sie konnte sich ihnen ungestört hingeben. Sie sang, als sie sich in der Küche an den Abwasch des Frühstücks machte, das Bettzeug zum Lüften aus dem Fenster hängte, das Haus ausfegte und dann mit dem Staubtuch in die Stube ging.

Und da – ach ja, da saß Balduin in seinem Ohrensessel am Fenster und rauchte. Den hatte Josie ganz vergessen.

Das konnte leicht mal passieren, denn Renatus’ Bruder, der seit Kriegsende mit im Haus wohnte, war so klein, so dünn, so still und so leise, dass man ihn ohne weiteres übersehen konnte. Unsichtbar – so nannte er sich selbst. Und eben das sei sein großes Plus gewesen, der Grund dafür, weshalb er überhaupt diese besondere, spezielle, diese einzigartige Aufgabe bekommen hatte, damals 1938, als die Reichskanzlei einen neuen Fahrer für den Reichskanzler suchte. »FF« – Führer-Fahrer! Balduin sprach dieses Wort nur geraunt aus, hinter vorgehaltener Hand, überwältigt von seiner eigenen Bedeutung. Wer diese Aufgabe anvertraut bekam, musste neben der Fähigkeit, eine schwere Limousine souverän zu lenken, vor allem eines können: Unsichtbar sein. Nicht stören. Nicht auffallen. Niemals ungefragt den Mund aufmachen. Und auch, wenn man noch so dringend zur Toilette musste – stillsitzen! Sich nichts anmerken lassen! Weiterfahren.

Und so saß Balduin die meiste Zeit des Tages still am Fenster und tat, was er als »FF« nicht durfte, da sein Chef nicht nur Abstinenzler und Vegetarier war, sondern auch Nichtraucher: Balduin rauchte. Er hatte beim Kampf um den Berliner Führerbunker einen Granatsplitter in die Schulter bekommen, der nie entfernt wurde. »Wie auch!«, sagte er zu Josie, als er ihr an einem seiner wenigen gesprächigen Tage von der glorreichen Zeit erzählte, »es ging ja drunter und drüber! Dr. Morell war ausschließlich mit dem Führer beschäftigt, der Tag und Nacht Migräne und Blähungen hatte, und die anderen Ärzte hatten längst das Weite gesucht.« Also sei der Splitter drinnen geblieben und eingewachsen. Nun könne er den linken Arm nicht mehr heben und auch den Kopf nicht mehr zur Seite drehen, aber rauchen, das könne er nach Herzenslust.

»Man kann nicht alles auf einmal haben, mein Kind«, hatte er gesagt, »den Führer und rauchen – das geht nicht! Alles zu seiner Zeit!«

Als Josie die Stube betrat, beugte er sich gerade vor, um aus der Zigarettenschachtel, die auf dem Fensterbrett lag, eine neue Zigarette zu nehmen, die ihm jedoch zu Boden fiel. Josie kniete sich vor Balduin und hob sie auf. Nun erst, da sie voll in seinem Blickfeld war, bemerkte er sie. »Josephine!«, sagte Balduin mit ungewohnt lauter Stimme, »ich muss dir etwas mitteilen, nun da wir mal allein im Haus sind – unter uns sozusagen.«

Aha, dachte Josie, so viel kriegt er also doch noch mit.

»Ich habe dir dein Schmerzmittel besorgt«, erklärte sie. »Der Apotheker lässt dich grüßen, und ich soll dir ausrichten, dass es noch schlimmer werden wird, wenn du nicht bald mit dem Rauchen aufhörst.«

»Was?«

»Die Schmerzen in den Beinen.«

»Ich habe keine Schmerzen in den Beinen.«

»Wozu brauchst du dann die Medikamente?«

»Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wieder eine Schikane meiner Schwägerin. Aber jetzt lenk mal nicht vom Thema ab.«

»Welches Thema?«, fragte Josie. »Und warum sollte sie dich schikanieren?«

»Weil ich Renatus’ Bruder bin. Und immer, wenn sie mich sieht, fällt er ihr wieder ein. Und dann wird sie wütend. Das genau ist das Thema, über das ich mit dir sprechen möchte.«

Josie war beeindruckt: Im Kopf des Führer-Fahrers schien wohl doch nicht nur Wirrnis zu herrschen, wie Hertha immer behauptete.

»Dann schieß los«, sagte Josie, »ich muss noch Staub wischen, hab’ nicht den ganzen Tag Zeit.«

Balduin nahm eine Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger, die anderen drei Finger spreizte er ab, und nickte dann mit dem Kopf in Richtung Streichholzschachtel. »Würdest du mal …?«

Josie riss ein Zündholz an und hielt es vor die Zigarette, Balduin nahm einen tiefen Zug, legte den Kopf zurück und hob an: »Die Volkerts«, sagte er, »du gehst da recht rege ein und aus, nicht wahr?«

Josie spürte, wie ihr Gesicht heiß wurde. »Brauchst nicht rot zu werden«, sagte Balduin. »Rasmus ist ein feiner Kerl. Ist gut für dich, halt ihn dir warm. Sein Vater, na ja. Der ist etwas cholerisch, um nicht zu sagen jähzornig. War verschüttet im Afrika-Feldzug, unter die Panzerketten geraten. Hat manchmal Anfälle.«

Davon hatte Rasmus ihr schon berichtet: Nächtliche Angstattacken, das Bett nass machen, schreien. Manchmal, in warmen Sommernächten bei geöffnetem Fenster, konnte Josie ihn hören. Anfangs hatte sie geglaubt, es käme aus dem Stall der Heidschnucken.

»Und was hat das mit Hertha, Renatus und dir zu tun?«, fragte Josie.

»Willst du auch eine?«, fragte Balduin, der nach einer weiteren Zigarette griff.

Josie dachte: Warum nicht? Als sie ihm zu Füßen saß, mit der Zigarette zwischen zwei Fingern – ich werde sie nur halten, nicht rauchen – sagte er: »Das hat mit Doris zu tun.«

»Mit Rasmus’ Mutter?«

Balduin nickte. »Mein Bruder – also Renatus – wollte ursprünglich sie heiraten, lange vor dem Krieg. Sie waren ein Herz und eine Seele, Sandkastenliebe. Stammen beide von hier. Waren sogar verlobt.«

»Und?«

»Dann erfuhr er eines Tages, dass sie eine jüdische Großtante hat.«

Josie sah ihn verständnislos an. Balduin beugte sich zu ihr herunter und sagte leise: »Da ging das natürlich nicht mehr.«

Josie legte die Stirn in Falten, grübelte und versuchte zu verstehen. Erneut beugte Balduin sich vor: »Hertha weiß davon, und sie kann es ihm nicht verzeihen, dass er eigentlich eine andere heiraten wollte. Und immer, wenn sie mich sieht, wird sie daran erinnert. Weil ich ja sein Bruder bin. Dann wird sie wütend und sagt: Renatus ist in Stalingrad gefallen, der kommt nicht wieder …«

»Weiß Doris, dass Tante Hertha es weiß?«

Balduin schüttelte den Kopf. »Glaub’ ich nicht. Aber nun weißt du es und verstehst vielleicht, warum Hertha schlechte Laune kriegt, wenn du zu den Volkerts rüber gehst.«

»Au!«, rief Josie, als ihr die heruntergebrannte Zigarette die Fingerkuppe versengte.

»Steck ihn in den Mund!«, sagte Balduin, »dann bekommst du keine Blase.«

Mit dem Finger im Mund fragte Josie: »Und warum erzählst du mir das alles?«

Balduin zuckte die Achseln. »Das musste mal raus. Es ist so anstrengend, sich immer unsichtbar zu machen.«

»Musst du sowieso nicht.«

»Du bist ’ne Liebe! Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre, würde ich dich heiraten.«

»Warst du’s mal? Jünger, meine ich …«

»Weiß nicht mehr«, sagte Balduin und schloss die Augen.