Читать книгу Mann und Frau und Reisehunger - Elke Klinger, Karsten Meyer - Страница 20

Zu dir oder zu mir? Granatapfelromantik.

ОглавлениеTeheran haben wir hinter uns gelassen, nicht ohne mit den Feuerwehrleuten der fünften Brigade eine Nacht lang bei Tee und Spaghetti ausgelassen zu feiern, und auch nicht ohne Daniel und Annette aus Deutschland zu treffen, die seit Jahren mit ihren drei Kindern in Teheran leben. Bald jedoch wollen sie die Stadt verlassen, um ihrer Tochter die Erfahrung nicht zu verwehren, als junges Mädchen frei von öffentlichen Vorgaben und Zwängen ihre Jugend zu erleben. Als vierzehnjähriges Mädchen nicht daran gewöhnt zu sein, in ein Schwimmbad zu gehen, um dort im Badeanzug oder Bikini mit den Freundinnen und Freunden kreischend ins Wasser zu springen, obwohl die Gluthitze des Sommers zu nichts eindringlicher einlädt - dies hat für mich wenig mit dem mir vertrauten Gefühl zu tun. Generell ist es möglich, im Iran als Mädchen schwimmen zu gehen. Entweder gibt es extra Bäder für sie oder die Bereiche der Männer und Frauen sind voneinander abgetrennt. Mancherorts finden sich auch Schwimmbäder mit getrennten Männer - und Frauen - Tagen, wie ich es mitunter aus der Sauna in Deutschland kenne. Das Singen in der Öffentlichkeit ist ein ähnlich spezielles Thema. Doch da sind alle miteinander schon glücklich, dass überhaupt wieder musiziert werden darf. Das war lange Jahre nach dem Sturz des Schahs vollkommen verboten.

Wenn Annette und Daniel Teheran verlassen, was dann wohl aus dem Esel wird? Den hatten sie einst halb tot an einem Weg liegend gefunden, dem Besitzer nach langem Verhandeln abgekauft und liebevoll wieder aufgepäppelt. Hm, vieles geht. Wir gehen auch. Teheran mit seinem Megagedränge lassen wir in aller Frühe, dem Rat Alis folgend, hinter uns. Ohne Lackkratzer an weißen Autos, wütenden Polizisten und sich küssenden Seitenspiegeln kommen wir mit einem heilen Leo davon. Der Regen bleibt aus und die meisten Fahrer scheinen sich erst auf die Piste zu begeben, als wir längst über alle Berge sind. Nachts um elf Uhr zur Arbeit zu fahren und morgens vier Uhr nach Hause zurück. Vielleicht ist das ja mal eine Idee für den einen oder anderen Teheraner. Dann haben sie nicht so volle Straßen, und einen Halbnacht-Job dazu. Oder sie lassen die Chinesen ran. Die bauen den Iranern dann noch zwei Straßennetze über das, was sich jetzt schon sonst wie verzweigt, verästelt und völlig verfitzt.

Saveh ist ruhiger. Einhundertdreißig Kilometer südlich von Teheran rollen wir in die Stadt der Granatäpfel. Als Wahrzeichen sind sie meterhoch in Beton gegossen. Gut zweihunderttausend Menschen leben in der Stadt, die einen progressiven Eindruck auf mich macht. In den Jahren 2004 bis 2006 regierte Mehri Roustaie Gherailou als Bürgermeisterin die Stadt. Damit war sie die zweite Frau, die in der Geschichte der Islamischen Republik Iran in ein solches Amt gehoben wurde. Bis heute sprechen die Menschen achtungsvoll von ihr. Zu regnen scheint es hier im Flachland nicht viel, zumindest wäre mir sonst nicht erklärbar, wie über Jahrhunderte hinweg die Lehmbauten-Architektur überdauern konnte. Mancherorts sehe ich im Vorbeifahren noch Ruinen der verblassten Zeit. Monika wird uns später erzählen, dass sie gern einem der alten Bauwerke zu neuem Leben verholfen hätte, um es in den Lichtfarben des Lehms wieder erstrahlen zu lassen. Einzig das Geld fehlte dazu. Licht. Mein Stichwort.

In Teheran und weiter im Norden hatte der Winter uns fest im Griff. Liegt Teheran ja auf 1.191 Metern Höhe und wird im Hintergrund gehalten vom Elburs-Gebirge mit seinem Gipfel, dem 5.604 Meter hohen Vulkan Damavand, in gerade einmal sechsundsechzig Kilometern Entfernung von der Hauptstadt. Was für eine Kulisse und was für ein Kältebunker eben auch. Nun also Saveh, fast schon eine Wüstenstadt, vergleiche ich sie mit der nur einhundertdreißig Kilometer entfernten bergigen Hauptstadt Irans. Das Leben kommt mir hier näher. Alles scheint direkter. Die kleinen Lädchen mit ihren freundlichen Ladenbesitzern, die verwinkelten Gassen, verwunden durch die Wäsche, die von den Leinen wedelt, die Märkte mit ihrem bunten Obst und Gemüse, was vor lauter Frische nicht weiß, wohin mit seinen Säften.

Und die Moscheen. Dominant an jedem Ort. Meine Aufmerksamkeit gewinnen sie nicht nur durch ihr grünes Licht. Nein, die Ströme an Menschen sind es, die mich in meinen Blicken mitfließen lassen. Wir sind hier mit Monika. Sie ist eine Deutsche, von der Liebe in den Iran geführt, zu ihrem Mann Javad. In Deutschland einander einst kennengelernt, später die Liebe. Eine Entscheidung stand an: Gehen wir zu dir oder zu mir, war die klassische Frage. Zu ihm sind sie gegangen, vor mehr als zwanzig Jahren. Das war nicht leicht am Anfang. Mit ihrem frisch geborenen Sohn lebten sie mit Javads unverheirateten Geschwistern zusammen. Gerade frisch im Iran gelandet, kam Monika sogleich die Mutterrolle im doppelten Sinne zu. Für ihren eigenen Sohn und die Geschwister Javads. Dessen Eltern waren bereits verstorben und er hatte schlagartig die Vaterrolle inne. Für Monika war das fremde Gewusel die beste Schule. Schnell lernte sie persisch zu sprechen, zu kochen, sich als Perserin zu fühlen. Vor lauter Willen, selbst die persische Sprache zu erlernen, ging es vollkommen unter, ihrem Sohn ihre Muttersprache zu lehren. Er wuchs mit seines Vaters jüngeren Geschwistern auf und sprach wie selbstverständlich Persisch. Monika wollte es ihm gleichwohl erleichtern, als waschechter Perser zu leben. Was hilft ihm da die deutsche Sprache? Ob sie es heute bereut, bleibt offen. Alles hat seine Zeit und seine Gründe. Und ist nun, wie es ist. Unsere erste Begegnung mit Monika. Eine stille Frau, die Haut ganz hell, ihr Blick ganz wach. Die dunklen Kleider und Tücher lassen ihren Teint fast elfenbeinfarben erscheinen. Sie beobachtet scharf, stellt gezielte Fragen, hört zu, will es genau wissen. Die Details sind ihr Ding. Das Jahr allein ist nicht ihre Sache. Monat, Tag, Stunde und Minute schon eher. Monika arbeitet als Übersetzerin und Lektorin. Für den deutschsprachigen Rundfunk von IRIB, der staatlichen iranischen Rundfunk- und Fernsehanstalt, sitzt sie täglich am Computer. Sie ist für die Hörerpost verantwortlich und schreibt in diesem Zusammenhang das Manuskript für eine Hörerpostsendung, in der auf die Fragen und Kommentare der Hörer im deutschsprachigen Raum in Europa eingegangen wird. Ihr Mann, Javad, ist derweil auf der Oliven- und Granatapfel-Farm. Die Farm – Javads und Monikas Freude und Sorgenkind zugleich. Wenn in diesem Frühjahr der Regen ausbleibt, dann weiß Monika nicht, wofür sich die tägliche Mühe ihres Mannes lohnt. Doch ich glaube, er liebt einfach, was er tut und hofft darauf, dass das Schicksal es am Ende gut mit ihnen meint. Auch wenn er durch die Folge an Rückschlägen auf harte Proben gestellt wird. Da ist ein Leck in einem Wasserbecken, da geben Pumpen ihren Geist auf, da ist der Boden karg und wenig nährstoffreich, da führt Ungeziefer zu Missernten. Javad ist draußen, Monika viel drinnen. Beide geben ihr Bestes, um sich als Familie zu versorgen. Konzentriert sitzt Monika vor dem schrill bunt leuchtenden Monitor, gibt Passwörter ein, befüllt Masken und Spalten. Doch jetzt ist Schluss. Sie nimmt sich Zeit für uns. Über eine Freundin meiner Freundin aus Leipzig ergab sich die Verbindung zu Monika. Viel Kontakt zu Deutschen hat sie nicht. Aber manchmal eben doch. Für uns ist sie ein Glücksfall. Ihr zu begegnen, die den Hintergrund unserer Kultur kennt, lässt noch einmal eine ganz andere Form der Beziehung zu. Und so danken wir Monika, die uns mit auf einen Friedhof nimmt, welcher um ein Imamzadeh (Nachfahren aus der Prophetenfamilie) angelegt ist. Es ist Donnerstag, der Tag, an dem allwöchentlich die Verstorbenen an ihren Gräbern aufgesucht werden. Friedhöfe im Iran unterscheiden sich sehr von denen in Deutschland. Kennen wir es, dass wir für einen Verstorbenen auf einem Friedhof ein Grab mit einem aufrecht stehenden Stein einrichten, so sind es in Iran flach in den Boden eingelassene Platten. Mitunter können unter einer Platte drei Gräber übereinander angeordnet sein. Auf diesen, meist dunklen Granit-Platten, ist ein Hologramm der verstorbenen Person eingearbeitet. Steinplatte an Steinplatte liegt dicht nebeneinander. Einem gefliesten Boden gleich. Die Gedenkenden setzen sich auf die Steinplatten, reden miteinander und verteilen Obst, Gebäck, Süßigkeiten, Datteln, zu bestimmten Feiertagen auch Speisen untereinander. Die Beschenkten sprechen dafür eine Koransure, einen Abschnitt aus dem Koran, für die Verstorbenen der Familie, welche die Gaben stifteten. Ohne Monika hätten wir einen solchen Ort nie aufgesucht. Hätten es uns in keinem Fall selbst gestattet. Exoten sind wir, wie wir da linkisch in unserer zwar dunklen, doch immer noch auffallend farbigen Kleidung dastehen und schauen. Lieb wäre mir, ich hätte einen Unsichtbarkeitsumhang auf meine Schultern liegen. Dann verhielten sich alle, als sei ich nicht da. Und ich würde mir trauen, in die Gesichter zu sehen. So konzentriert die Gesten, nach innen gekehrt, weit weg vom Erdengeschehen, so meine ich. Als wir gehen, bricht langsam die Dunkelheit herein. Was die schwarz gekleideten Massen nicht davon abhält, weiter zu strömen.

Ergriffen bin ich von den Einblicken, die mir Monika hinter die Kulissen ihres islamischen Glaubens gewährt. Bis heute weiß ich nicht, wie ich ihr danken kann, für die Einmaligkeit, mich an ihrem Gebet teilhaben zu lassen. Los geht es mit der rituellen Waschung von Gesicht, Unterarmen und Fußrücken. Dann breitet sie in aller Ruhe ihren Gebetsteppich aus und beginnt mit geschlossenen Augen zu sprechen. Dabei erhebt sie sich, fällt auf die Knie, lässt ihre Stirn den Boden berühren. Eine Choreographie, dem Bewegen in Trance gleich. Immer wieder im Rhythmus der Worte, in der Melodie ihres Körpers. Dass ich dabei bin, auf Atemnähe, lässt mich schamhaft zurück. Als sähe ich etwas, das nicht für meine Augen bestimmt ist. Ich schätze das Vertrauen Monikas, versuche fast tonlos zu atmen und ziehe mich in die hinterste Ecke des kleinen Raumes zurück. Javads Sache ist das mit dem Beten nicht, erzählt mir Monika später. Er hält es mehr mit der Natur und der Farm, während der Glaube in Monikas Leben einen festen Platz eingenommen hat.

Doch des Abenteuers kein Ende. Gäste haben sich angesagt. Die Familie kommt zu Besuch. Und warum? Na klar, wir alle wollen gemeinsam kochen. Mehr und mehr Frauen versammeln sich in der Küche. Jede hat eine andere Rezeptidee mitgebracht. Die Männer sitzen heute im Wohnzimmer auf dem mit dicken Teppichen belegten Boden. Mal an den Wänden angelehnt, in kleinen Grüppchen mitten im Raum, oder auf dem Smartphone spielend in irgendeiner Ecke. Der Fernseher zeigt eine Talkshow. Lärmend geben die Akteure ihr Bestes. Sie sind definitiv Teil der Familienszene. Die Lautstärke ihrer Stimmen haben die Männer denen der Talkmaster angepasst. In der Küche ganz anders. Die Mädchen und ihre Mütter kichern vergnügt miteinander, beim Tee, dem permanenten Begleiter. Die Tanten und Cousinen und Schwägerinnen und Schwiegertöchter erzählen miteinander, schneiden Fleisch, schnippeln Gemüse, dünsten an, braten aus. Jeder Handgriff sitzt. Kochen ist Basis. Da gibt es nichts zu vertun. Auf die Fett spritzende Pfanne wird Zeitung gelegt. Herrliche Idee, wie ich finde. Der Reis gart, indem um den Deckel ein Handtuch gelegt wird. So verfängt sich der Wasserdampf darin und tropft nicht in den Reis zurück. Ich bin damit beschäftigt zuzuschauen, mir die Schritte einzuprägen, aufzuschreiben, wie was geht. Dabei fotografiere ich, meiner eigenen Erinnerung später auf die Sprünge helfend. Fasziniert bin ich von den kunstvollen Nachspeisen aus Granatapfelgelee, den farbenfrohen Salaten in Schmetterlingsform. Die Frauen schneiden ein und aus, kreieren ihre ganz eigenen Muster und Ornamente. Wie das Design einer kunstvollen Hennazeichnung sieht der bunt gedeckte Tisch am Ende aus. Ich probiere von allem, um jede Frau auf diese Weise zu würdigen. Ihr ganzer Stolz ist nun auf dem großen runden Tisch versammelt. Fasziniert darüber, Teil dieses quirligen Familientreffens zu sein, setze ich mich mit meinen zusammengetragenen Leckereien auf den Boden, genieße jede Nuance der Geschmacksexplosion und bin mehr als erfüllt. Nicht nur vom Essen, mehr noch von den vielschichtigen Eindrücken, die ihre Spur in mir hinterlassen. So selbstverständlich und ohne Vorbehalte begegnen uns alle. Wir halten einander die Bäuche vor Lachen beim Fotografieren in den wildesten Posen. Eine unbändige Lebensfreude strahlt aus den Gesichtern der Jugend heraus. Im öffentlichen Raum zurückgehalten, entfaltet sie ihren Glanz im Privaten. Als sei die Wohnungstür ein Flaschenhals, durch den die Emotion nach innen spritzt. Innen bedeutet auch in einem Club-Café. Ganz neu eröffnet. Ein Neffe der Familie hat es, gemeinsam mit Freunden, im Keller eines Hauses gegründet. Musik darf nicht nach außen dringen, das pausbäckige Gelächter der alkoholfreien Szene ebensowenig. Die Scheiben sind abgedunkelt. Abgedämmt die Eingangstür. Und doch haben alle einen Mega-Spaß. Da spielt einer Gitarre, dort singt ein anderer dazu. Hier kreiert jemand einen Super-Kakao, dort gibt es Gebäck an den Tischen. Jungen und Mädchen hocken selbstverständlich zusammen, quatschen, reden, erzählen miteinander. Ganz normal halt. Wie ich es mir denken würde, überall auf der Welt. Hier nun ist es was Besonderes, was Mutiges, was ganz Spezielles. Mit unserem Kommen bringen wir, in den Augen der Jugendlichen, ihrem Club-Café Glück. Und so tanzen wir ausgelassen, einander verbunden, alle miteinander. Und fühlen uns frei, frei, frei dabei, auch wenn ich aufpassen muss, dass mein Kopftuch nicht rutscht in der Stadt der Granatapfelromantik.

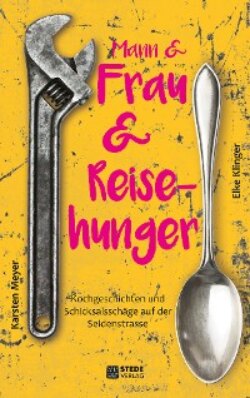

Fotos