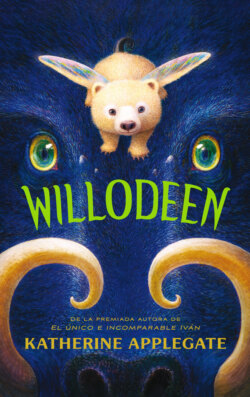

Читать книгу Willodeen - Katherine Applegate - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCAPÍTULO

Siete

Mientras me recuperaba del incendio, Mae y Birdie me regalaron un cuaderno junto con una afilada pluma para escribir, un frasquito de tinta de cantipétalos, y varios lápices. Desde entonces, todos los años me daban lo mismo: un nuevo cuaderno, tinta y lápices. Cuando estuve más recuperada, empecé a andar por ahí con el cuaderno y un lápiz en la alforja que cargaba en el cinturón. En mis caminatas, tomaba notas. Antes del incendio, solía señalarle a mi pa las cosas que veía y me llamaban la atención. Pero después, sola, sentí la necesidad de llevar un registro permanente de lo que veía.

Imagino que había llegado a entender que el mundo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Dibujé los búhos cosecheros mientras se hacían su insistente pregunta: ¿Uuu? ¿Uuu? ¿Uuu? Anotaba si llegaba a encontrar excrementos de peretejones, o madrigueras de zorro en uso. Hacía bocetos de los retoños que asomaban en los arbustos de zarzambuesas. Contaba los sauces azules en las colinas. Entre más observaba y escuchaba, siempre quieta y en silencio, más entendía cómo funcionaban las cosas.

Pero más que nada, aprendía sobre los chilladores. Descubrí que eran muy perezosos a la hora de hacer sus nidos, y que siempre que podían aprovechaban los que encontraban abandonados. Los veía comer dandy, un tipo de pasto, y larvas verdosas. Aprendí que casi nunca hacían su extraño ruido chillón cuando el sol estaba en el cielo.

Y contaba. Siempre se me había dado bien eso de contar. Me gusta saber cuánto hay de cada cosa. Al principio, me costó bastante distinguirlos, pero con el tiempo empecé a conocer a cada chillador individualmente. Aprendí a diferenciar machos y hembras (los machos tenían el hocico más ancho, y el pecho también). Reconocía los grupos familiares. Pronto llegué a tener mis favoritos, y les puse nombre. Kerwin tenía un muñón en lugar de una cola como la de los demás. A Buddug le faltaba la pata derecha. Antlee era menudita, con una raya de pelaje blanco en el costado derecho, pero no en el izquierdo.

Conocí también a las familias, con sus bebés juguetones y los abuelos refunfuñones, sobre todo porque algunos volvían año tras año. Los chilladores parecían esforzarse mucho en mantener a su familia unida. Los hermanos mayores a menudo se apostaban a vigilar cerca de los nidos, y los padres nunca dejaban que las crías pequeñas se alejaran más de la cuenta.

Tenían razones para andar con cuidado. Los miembros del consejo del pueblo habían decretado una recompensa por cada chillador, luego de que uno se aventuró hasta un montón de basura durante la Feria de Otoño. Un turista se topó con el chillador, y el hedor del animal era malo para el negocio de la feria. Eso fue todo. Los chilladores eran un problema, pero nada que una flecha bien lanzada no pudiera arreglar.

¡Cinco piezas de cobre por cada piel de chillador! La sola idea me enfurecía. ¿Quién podía culpar a un animal curioso por andar merodeando en el pueblo con la esperanza de llenarse el estómago?

Pasaron las estaciones y los años, y yo seguí llevando mis cuentas. Cuando empecé, había ochenta y siete chilladores (estoy casi segura, al menos. Con tantos, era difícil no equivocarse). Al año siguiente, conté treinta y nueve.

Para el otoño en que iba a cumplir los once años, temí que no llegara a ver más de un chillador. Busqué día tras día, y día tras día seguí sin encontrar nada.

—¿Dónde podrá estar? —le pregunté a Duuzuu una tarde. El osibrí estaba parado en mi hombro, mientras yo me asomaba al interior de un nido vacío. El año anterior, había vivido una familia de cuatro chilladores ahí mismo.

Duuzuu hizo uno de sus gorjeos. Siempre respondía cuando le hablaba. Tenía tres tipos de ruido para conversar. A veces era un ronroneo gutural. A veces era un sonido que se iba haciendo más agudo, como una pregunta. Y a veces era una especie de suspiro suave y musical. Yo me sentía exactamente como si mantuviéramos un diálogo, aunque no teníamos la menor idea de lo que nos decíamos el uno al otro.

Atardecía. El sol estaba bajo, cansado y ruborizado tras el largo día. El camino se veía sombreado por los pinos. Aquí y allá, rayos de luz se filtraban entre las ramas, como espadas doradas.

Cerca del filo de la cresta me arrodillé, en busca de huellas en la tierra. Estaba cuarteada y endurecida, no había llovido en muchísimo tiempo, y dudé que pudiera encontrar algo. Pero los chilladores tienen garras filosas y curvas en las patas delanteras, y a veces dejan marcas con ellas.

Nada, aunque sabía que el chillador había estado ahí el día anterior. El único que había visto en los últimos dos meses. Era grande y viejo, con el hocico gris. Lo había llamado Sir Zurt. Era tan viejo que supuse que se merecía el título de caballero nada más por haber sobrevivido, por eso lo de “Sir”.

Olisqueé el aire. ¿Sería humo lo que percibía? Una parte de mí estaba en alerta constante, a la espera del siguiente incendio. De la siguiente pérdida. Especialmente en este momento del año, cuando los días traían vientos secos y cálidos.

Inhalé de nuevo. Nada de humo. Pero tal vez, sólo tal vez, sí se sentía un tufillo a chillador.

Cuando no estaban asustados, también tenían su olor particular. Era un buen olor, o al menos eso me parecía a mí: un olor medio salvaje, terroso. Me adentré en los árboles y vislumbré algo.

Ahí estaba, echado en un montón de ramas de debbir, cubriéndose el hocico con una pata. Un ejemplar más joven hubiera notado que me aproximaba, pero éste probablemente ya no podía oler u oír tan bien como antes. Cojeaba un poco al andar, igual que Mae y Birdie. Imagino que los chilladores también sufren de reumatismo, como la gente.

Di un paso adelante. Sir Zurt abrió un ojo y me miró enojado. Soltó un gruñido para darme a entender que había interrumpido su siesta.

Bajé la cabeza y aparté la mirada. Tras muchas horas de observarlos, sabía que así se mostraba que uno no era una amenaza. Se calmó un poco y entrecerró los ojos.

Me encantaban los pelos de sus cejas, enmarañados y de color plata. Y sus pestañas, largas y gruesas.

Detrás de mí, una rama se quebró. Oí pasos, movimiento.

Plac.

La flecha impactó con tal fuerza que el nido pareció explotar.