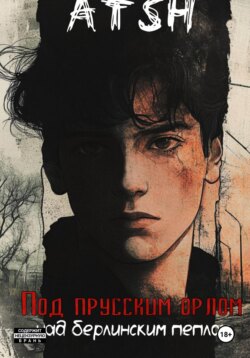

Читать книгу Под прусским орлом над берлинским пеплом - - Страница 17

Часть 1

Запись 16

ОглавлениеПредыдущая запись стала финальной в моей тетради, чернильным эпилогом детской наивности. Пришло время заводить новую – чистый лист, ждущий истории взросления, истории борьбы. Не знаю, сколько информации она принесёт вам, дорогие читатели будущего, и не знаю, напишу ли я её полностью. Тень жандармов ложится на город всё гуще, их сети сплетаются всё теснее, захватывая революционеров одного за другим. «Играть в революцию» становится всё опаснее, детская забава превращается в жестокую реальность. Идейность требует серьёзного подхода, отчаянных решений, холодной отваги и бесстрашия перед лицом неизбежного.

Когда-то, на первых страницах этой истории, я писал о равенстве в подполье, о том, что здесь не смотрят на возраст, что ребёнок и взрослый равны в своей преданности делу. Тогда это вызывало во мне восторг и уважение. Теперь же я понимаю истинную причину такого равенства: в подполье нет места детям. Никто не будет терпеть капризы, нюни и детские страхи. Жизнь, суровая и непрощающая, научит быть взрослым. Жизнь и вечный, леденящий душу страх, что однажды в дом постучат жандармы, их тяжёлые сапоги осквернят святость домашнего очага.

Я убегал уже от них. Спасла меня случайная шляпа, найденная на улице, спрятавшая Адама Кесслера от натренированных глаз сыскарей. Я бежал так быстро, что казалось, будто лёгкие вот-вот разорвутся, ноги превратятся в кровавое месиво. В боку кололо с непривычки, отчаянно хотелось остановиться, упасть на землю и сдаться на милость преследователей. Но что—то двигало меня вперёд, неуловимое и могущественное, словно сама воля к жизни. Добравшись до тёмного проулка, я затаился в его глубине, выжидая, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Через несколько минут, убедившись, что опасность миновала, я вышел обратно, уже без шляпы, в своей дорогой одежде, словно ничего не произошло.

Я постоянно клеил листовки. Везде, где только можно. На людных площадях и в тихих переулках, на стенах домов и заборах. Доезжал ночами до ближайших деревень и расклеивал их там, неся слово правды в самые отдалённые уголки. Пальцы покрывались ожогами от горячего клея, рука дрожала от усталости, но я продолжал. Страх и долг стали моей пищей, заглушая физический голод и вызывая постоянную потерю аппетита.

Я стал намного чаще выступать перед рабочими. Набирался смелости, посещая заводы знакомых родителей. Кричал во всё горло, своим хриплым, ломающимся голосом самые жестокие агитационные фразы, призывая людей проснуться от спячки, открыть глаза и подумать о своей жизни. Я хотел быть их будильником, неумолимым и громким, разбудить их от этого сладкого сна, который на самом деле был кошмаром.

Тем временем в стране свирепствовала смерть. Кладбища распустили свои чёрные крылья, каждый день принимая десять и более новых могил. Условия жизни ухудшались, нищета и голод становились постоянными спутниками простых людей. Бисмарк, железный канцлер, казалось, не хотел замечать этого, был слишком занят своими политическими играми. Местечковая коррупция расцветала пышным цветом, вбивая ещё один гвоздь в крышку гроба праведной жизни крестьян и рабочих. Обращаясь к мелкому чиновнику, граждане либо ждали месяцами решения своей проблемы, либо получали отказы в оказании помощи, оставаясь один на один со своим горем.

Но худшее, что может быть – уныние. Нельзя позволять его черным костлявым рукам управлять нами. Нельзя давать ему возможность победить и заглушить революцию в сердце. А оно бывает больно колется, когда рабочие не согласны что—то менять. Ведь большинство так или иначе придерживается индивидуализма, и пока их семью не затрагивают проблемы, нет смысла обнажать свой клинок.

Помнится, ещё в мае, я бережно вложил в свой дневник краткую переписку с Юстасом, которого мы знали в Друскининкай как доктора Адоменаса. Одно письмо было от него самого, полное надежд на скорую встречу и тревоги за наше общее дело. Второе – от меня, с просьбой разрешить вербовать новых людей в партию. Эти письма были для меня словно ниточка, связующая меня с уверенностью продолжать идти до конца. Я передал его Агнешке, надеясь, что она найдёт способ передать его Юстасу. И ждал, ждал с замиранием сердца, когда же придёт ответ, хотя бы несколько строк, которые подтвердят, что с Юстасом всё хорошо. Но дни тянулись бесконечно долго, недели сменяли друг друга, а ответа всё не было. Наконец, Агнешка вернула мне письмо. Её лицо было мрачным, а в глазах читалась безнадёжность. Юстас пропал. Он не подал условленного сигнала из санатория, не вышел на связь ни с кем из наших товарищей. Словно растворился в воздухе. В наших сердцах зародилось страшное предчувствие. Скорее всего, ему пришлось бежать, скрываться от полиции, которая, вероятно, уже шла по его следу. Мы оказались совершенно бессильны перед этой ситуацией. Всё, что нам оставалось – это ждать, ждать и надеяться на лучшее, надеяться, что Юстас найдёт способ дать о себе знать, что он жив и находится в безопасности.

Майя, была в отчаянии. Её сердце сжималось от волнения и страха за брата. Она металась по дому, не в силах найти себе места. Несколько раз я встречал её на вокзале, она собиралась ехать в Друскининкай. Мне приходилось удерживать её почти силой, убеждать, что сейчас не время для импульсивных действий, что поиски могут быть смертельно опасны. Если Юстас действительно попал в поле зрения жандармерии, то, скорее всего, они уже расставили ловушку и ждут, когда кто—то из его близких или друзей попытается найти его. Я был абсолютно уверен, что это так. Это была ловушка, хитрая и безжалостная, и она обязательно захлопнется, как только кто—то попадётся на наживку. Нам оставалось только ждать, затаив дыхание, надеяться, чтобы Юстас был достаточно осторожен, чтобы избежать жандармской клетки.

Пока не было подтверждено, но подозрение, что Юстаса арестовали, уже тяготело над нами, тяжёлое и холодное. И всё же, жизнь подполья продолжалась. Наша маленькая ячейка понимала: колесо борьбы не должно остановиться. Съезды, встречи, листовки – всё должно идти своим чередом, несмотря на постоянную опасность. В воздухе вибрировало напряжение, готовность к действию. Если худшие опасения подтвердятся, Маркус, Юзеф и Шмидт, ветераны подпольной борьбы, немедленно вступят в игру. Социал-демократия своих не бросала. Юстас сам вдалбливал нам с Майей этот принцип: помощь – да, но тень, анонимность – превыше всего. Восемьдесят процентов усилий – на борьбу, двадцать – на спасение попавших в беду. Жестокая, но необходимая арифметика выживания. И всё же, ледяной прагматизм не мог полностью подавить тревогу и желание помочь. Скромная сумма, переданная Агнешке – скорее жест отчаяния, чем реальная помощь, но даже искра может разжечь пламя. А вдруг именно эта искра окажется решающей?

Отъезд Ганса в Оксфорд, на медицинский факультет, стал едва заметной рябью на поверхности моей бурной жизни. Без прощаний, без объятий. Лишь отец и Клэр вышли проводить его до кареты, и обрывок фразы, брошенной Гансом словно мимоходом – "Не приеду до самого конца учёбы" – донёсся до меня, отчётливый и холодный, как звон монет об могильный камень. Теперь их взгляды, тяжёлые от невысказанных упрёков и подозрений, сфокусируются на мне, словно лучи прожектора. Клэр, с её удушающей заботой и стремлением контролировать каждый мой вздох, и всё это лицемерное, блестящее общество, в которое я вынужден погружаться время от времени, – все они теперь будут смотреть на меня ещё пристальнее. Я был готов к этому. Готов к неизбежному разоблачению, к тому, что моя двойная жизнь всплывёт на поверхность, как труп в пруду. Готов к отречению тех, кого я когда—то называл семьёй. Собранная сумка и деньги, спрятанные на черный день, – мой единственный билет в неизвестность. Но если арест случится раньше… Мне нужно найти место. Абсолютно секретное, надёжное, известное только мне. Место, где мои немногие вещи и деньги, ключи от моего гипотетического будущего, будут в безопасности.

Я решил обследовать комнаты Ганса и Мичи, надеясь найти хоть малейший намёк на подтверждение моих подозрений об их отношениях или хотя бы узнать о них что—то новое.

Открыв дверь в комнату Ганса, я шагнул в пространство, пропитанное строгостью и сдержанностью. Стены, выкрашенные в ровный серый цвет, словно подчёркивали аскетичность обстановки. Никаких украшений, никаких лишних деталей – только функциональная мебель, необходимая для жизни.

Первое, что бросалось в глаза, – это массивный письменный стол из светлого дерева, занимавший почётное место у стены. Его отполированная поверхность блестела, отражая тусклый свет, проникающий сквозь окно. На столе царил идеальный порядок: аккуратно сложенные бумаги, подставка с перьями и чернильницей, несколько книг с ровно обрезанными страницами.

У противоположной стены стояла простая кровать с металлическим изголовьем. На ней лежало аккуратно заправленное одеяло серого цвета, гармонирующего с общим тоном комнаты. Рядом с кроватью располагалось небольшое окно, выходящее, судя по всему, во внутренний двор. Тяжёлые шторы были раздвинуты, впуская в комнату скупой дневной свет.

Вдоль одной из стен стоял высокий платяной шкаф из того же светлого дерева, что и письменный стол. Его гладкие дверцы были плотно закрыты, не выдавая ни малейшего намёка на содержимое. Рядом с ним располагался книжный шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелись ряды книг, расставленных в строгом алфавитном порядке.

В воздухе витал едва уловимый, но отчётливый аромат аккуратности и порядка, смешанный с лёгким запахом дерева и бумаги. Создавалось впечатление, что Ганс лишь ненадолго отлучился, вышел на прогулку или по делам, и вот-вот вернётся, чтобы сесть за свой письменный стол и продолжить учёбу. Эта почти стерильная чистота и порядок невольно вызывали чувство насторожённости, словно я вторгся в чьё—то очень личное пространство.

Я двигался по комнате медленно, осторожно ступая по деревянному полу. Старые половицы поскрипывали под моими ногами, издавая тихие, мелодичные звуки. Я прислушивался к каждому скрипу, словно пытаясь уловить в них какую—то скрытую мелодию, подсказку, которая могла бы направить меня на верный путь.

Мой взгляд скользил по книжным полкам, заставленным томами книг. Я внимательно изучал корешки, проводя пальцем по вытесненным названиям, останавливаясь на каждой, пытаясь угадать содержание по загадочным титулам. Некоторые из них были мне знакомы, другие казались совершенно незнакомыми и интригующими. Я брал книги с полок, листал страницы, надеясь найти случайно оставленную закладку, записку или хотя бы подчёркнутую фразу, которая могла бы пролить свет на тайну Ганса и Мичи.

Закончив с книгами, я принялся за шкафы. Тщательно осматривал каждую полку, простукивал стенки, ища потайные отделения или двойное дно. Ощупывал карманы висевшей в шкафу одежды Ганса, проверяя швы и подкладку. Даже пуговицы на его пиджаках не ускользнули от моего внимания – я осторожно проверял каждую из них, надеясь, что она окажется секретной.

Письменный стол также подвергся тщательному обыску. Я медленно выдвигал ящики один за другим, ощупывая их внутренние стенки и дно. В них лежали аккуратно сложенные бумаги, перья, чернила, но ничего, что могло бы хоть как—то связывать Ганса с Мичи или подтвердить мои подозрения. Три ящика – и три разочарования.

Постепенно надежда найти хоть что—то начала угасать. Либо я ошибался в своих предположениях, и между Гансом и Мичи не было никакой тайной связи, либо Ганс оказался настолько предусмотрителен, что тщательно убрал все следы, которые могли бы меня навести на след.

Меня не покидало смутное беспокойство, и я решил зайти и в комнату сестры. Но Микаэла перевезла львиную долю своих вещёй в дом Максимилиана. И всё же, я начал осматривать то, что осталось. Сгорая от любопытства и нарастающего подозрения, я начал методично осматривать каждую игрушку. Я проверял карманы кукольных платьев, заглядывал внутрь плюшевых зверей, даже разобрал башенку из кубиков, надеясь найти хоть малейший намёк, записку, фотографию – что угодно, что могло бы пролить свет на эту странную ситуацию.

Но мои поиски оказались тщетными. Игрушки были пусты. В комнате Мичи, кроме игрушек, не было абсолютно ничего. С тяжелым сердцем, полным неразрешённых вопросов и усилившихся подозрений, я вышел из комнаты, чувствуя, что загадка становится все более запутанной. Тихо прикрыв за собой дверь, я бросил последний взгляд на безжизненно яркие игрушки и покинул комнаты.

Прошло два дня. Мысль о комнате Ганса и необъяснимой пустоте в комнате Мичи продолжала беспокоить меня, словно заноза. Но навязчивое желание разгадать эту загадку временно отступило на второй план, уступив место более прозаичной проблеме. Мой шкаф был до отказа набит одеждой, и я решил воспользоваться свободным местом в комнате брата.

Зайдя в комнату Ганса, я открыл платяной шкаф. Внутри висели несколько его костюмов, аккуратно разложенных по плечикам. На полках лежали сложенные рубашки и свитера. Я начал перекладывать свои жакеты, стараясь не нарушить царивший здесь порядок. Взяв в руки очередной жакет, я почувствовал, как что—то отлетело от него. Металлический звон о деревянный пол – пуговица. Она отскочила от края шкафа и покатилась под кровать Ганса.

Вздохнув, я понял, что без пуговицы не обойтись. Жакет был один из моих любимых, и я не хотел его терять. Кровать Ганса стояла низко, почти у самого пола. Чтобы достать пуговицу, мне пришлось опуститься на колени, а затем лечь на живот и протянуть руку под кровать. Пальцы нащупали гладкий деревянный край. Это была не пуговица. Заинтересованный, я подтянул находку к себе. На свет появилась небольшая, искусно сделанная шкатулка из тёмного дерева.

Шкатулка оказалась неожиданно тяжелей для своих размеров. Я приподнялся, уселся на пол, прислонившись спиной к кровати, и осторожно открыл крышку. Сердце забилось быстрее, предчувствуя важное открытие.

Внутри, на мягкой бархатной подкладке, лежал миниатюрный портрет Мичи. Он был написан на слоновой кости тонкой и искусной кистью. Мичи на портрете улыбалась своей очаровательной, немного застенчивой улыбкой, и казалось, что её глаза живые и смотрят прямо на меня. Портрет был аккуратно перевязан узенькой жёлтой лентой – такой же лентой Мичи обычно завязывала свои волосы. Рядом с портретом лежал небольшой локон тех же рыжих волос, сверкающий в приглушенном свете комнаты.

Под портретом я обнаружил несколько сложенных листков бумаги. Это были письма, написанные от руки, без конвертов. Только пробежав глазами первые строчки, я сразу узнал почерк Ганса – ровный, чёткий, с характерным наклоном букв влево. В груди сжалось что—то тяжёлое. Я понимал, что держал в руках секрет, который Ганс так тщательно охранял. Тайна, связывающая его с Мичи, наконец начала раскрываться передо мной. Оставалось только прочитать эти письма и понять, что же на самом деле происходило.

Я позволяю вам быть свидетелями того ужаса, что я испытал, читая каждую строку. Шок и отвращение. Лучше бы я не жаждал так отчаянно добираться до истины. Лучше бы подавил в себе любопытство.

«Моя маленькая любимая рыжая Мишель,

Прости меня, умоляю! Я был не прав, тысячу раз не прав, что не защитил тебя от злой Клэр. Ты же знаешь, моя нежная, моя хрупкая, что если бы я посмел поднять руку на эту фурию, если бы даже, по твоему желанию, избил её до полусмерти, – она бы осыпала тебя ещё более жестокими оскорблениями, ещё более изощренными издевательствами. И мысль об этом, о твоих слезах, о боли, которую она могла бы тебе причинить, парализовала меня, сковала по рукам и ногам.

Моя маленькая любимая искорка, я бы душу дьяволу продал, чтобы ты простила меня! Ты слышишь, как я плачу? Каждый день, каждую минуту я оплакиваю свою жизнь без тебя. Эта разлука – пытка, ад кромешный! Клянусь, если мы не начнём общаться снова, если ты не вернёшь мне свет своей улыбки, я повешусь! Эта невыносимая вина, этот грызущий меня изнутри червь сожрёт меня заживо!

Мишель, сестра моя, любовь всей моей жизни, единственная госпожа моего сердца… Если ты хочешь, чтобы я разделил твоё заточение, я сделаю это! Клянусь! Хочешь, я тоже перестану выходить из этой комнаты? Скажи только слово! Постукивай своими чудесными, тонкими пальчиками по стене, и я буду отвечать тебе. Только не молчи, умоляю! Не убивай меня этим молчанием, этой ледяной стеной равнодушия!

Навеки, до последнего вздоха, только твой, единственный, любящий тебя больше жизни,

Ганс»

«Моя обожаемая, моя ненаглядная Мишель,

Каждый миг, проведённый вдали от тебя, – это адская мука, огонь, сжигающий меня изнутри. Стены этой проклятой комнаты давят на меня, душат, словно хотят вырвать из груди бьющееся только для тебя сердце. Мне невыносимо знать, что ты так близко, за этой тонкой перегородкой, и в то же время так недостижимо далеко. Почему, зачем ты заточила себя в этой темнице? Почему лишила меня света твоих глаз, тепла твоих рук?

Я изнываю от тоски, Мишель! Воспоминания о тебе – единственное, что поддерживает во мне жизнь. Я закрываю глаза и вижу тебя: твои золотистые волосы, рассыпанные по плечам, твою лучезарную улыбку, твои глаза, сияющие ярче тысячи звёзд… И твои губы, моя сладкая Мишель! Я жажду их как пустыня жаждет дождя! Эти губы, дарившие мне самые красочные, самые пьянящие поцелуи, вкус которых я до сих пор чувствую на своих губах.

Прости меня, моя богиня, за то, что не смог уберечь тебя от грубости этого мира. Я готов на все, чтобы искупить свою вину! Только скажи, что мне нужно сделать, и я сделаю это не раздумывая! Выйди ко мне, моя любовь! Освободи меня из этого плена одиночества! Один твой взгляд, одно твоё прикосновение – и я снова буду жить!

Твой навеки,

Ганс.»

«Моя бесценная Мишель,

Ты не поверишь, какую гнусную интригу плетёт против нас эта проклятая Клэр! Она вознамерилась женить меня на Хелле! На этой бледной, безжизненной кукле, чьи глаза пусты, как ночное небо без звёзд! Представляешь, какое кощунство?! Она хочет приковать меня к ней, словно каторжника к галерам! Но я лучше лягу под поезд, чем соглашусь на этот фарс! Клянусь тебе, моя любовь, я никогда не принадлежал и не буду принадлежать никому, кроме тебя!

Пусть Клэр пеняет на себя! Если она будет настаивать на своём, я найду способ избавиться от Хеллы. Я не позволю никому встать между нами! Наша любовь – это священное пламя, которое не в силах потушить никакие интриги и козни!

Мишель, моя страсть к тебе с каждым днём становится все сильнее! Я мечтаю о моменте, когда смогу снова прижать тебя к себе, вдохнуть аромат твоих волос, ощутить вкус твоих губ… Эта разлука разрывает меня на части! Выйди ко мне, моя богиня! Я умру без тебя!

Твой навеки,

Ганс.»

«Мишель,

Я… я не понимаю тебя. Адам был у тебя. Тот самый Адам, которого ты так старательно избегала все эти годы. Которого ты обвиняла… во всем. И ты… ты впустила его. В свою комнату. В свой… свой мир. Зачем, Мишель? Зачем?!

Ты же сама построила эту стену, между нами, между собой и всем миром. Заперлась в этой комнате, отгородилась от всех, кто пытался тебя понять, помочь… И теперь ты нарушаешь свои же правила, свои принципы… ради чего? Чтобы досадить мне? Чтобы показать, как сильно я тебя обидел?

Это… это же просто детство, Мишель! Глупая, детская игра! Ты играешь с огнём, ты играешь с моими чувствами! Разве ты не понимаешь, что каждый твой поступок, каждое твоё слово – это кинжал в моё сердце?

Я так хотел верить, что ты другая… Что ты выше всех этих мелких интриг и обид… Что наша любовь… наша связь… сильнее всего на свете… Но… но я ошибался.

Ты сама разрушаешь все, что было, между нами, Мишель. И я… я не знаю, что мне теперь делать…»

«Мишель! Мишель! МИШЕЛЬ!

Как ты могла?! Как ты посмела?! Выйти замуж за этого… этого… Дресслера?! Это же… это же просто немыслимо! Предательство! Ты растоптала нашу любовь, нашу священную клятву! Ты бросила меня в пучину отчаяния, обрекла на вечные муки! Я проклинаю тот день, когда впервые увидел тебя! Проклинаю твои прекрасные глаза, твои волшебные волосы, твои губы, которые… которые я так любил целовать… Проклинаю Клэр, эту ядовитую гадюку! Это все она! Она с самого начала строила козни против нас! Давила на тебя, угрожала, шантажировала! Я знаю! Я чувствую!

О, Мишель… Моя нежная, моя любимая… Зачем? Зачем ты это сделала? Разве ты не помнишь наших прогулок под луной, наших тайных встреч, наших пламенных объятий? Разве ты забыла, как мы клялись друг другу в вечной любви? Или все это было ложью? Игра? Жестокая издёвка над моими чувствами?! Клэр отравила твой разум своим ядом! Она лишила тебя воли!

НЕТ! Я не верю! Ты не могла! Ты же моя рыжая белка, моя искорка, моя богиня! Ты не могла предать нашу любовь! Это все они, этот проклятый Дресслер и эта ведьма Клэр! Они сговорились против нас! Но я спасу тебя, моя любимая! Я вырву тебя из их лап! Я… я… я буду ждать тебя… всегда…

Вернись ко мне, Мишель… Я все прощу… Я буду любить тебя ещё сильнее… Только вернись… Умоляю…»

«Моя любимая Мишель,

Дом опустел без тебя. Каждый уголок, каждая тень шепчут твоё имя. Я брожу по комнатам, словно призрак, и всюду вижу тебя: вот ты смеёшься, сидя у камина, вот ты читаешь книгу в саду, вот ты играешь на фортепиано… А сердце сжимается от боли, потому что тебя здесь больше нет.

Ты была так прекрасна в своём свадебном платье, моя дорогая… Как ангел, сошедший с небес. Когда я видел тебя, у меня перехватывало дыхание. В тот миг я забыл обо всем на свете… и только мечтал, что это я стою рядом с тобой у алтаря, что это я беру твою руку в свою…

Я знаю, моя нежная Мишель, что виноват перед тобой. Я понимаю, что мои ошибки, моя слабость причинили тебе боль… непрощающую боль. И если ты не можешь меня простить, я приму это. Потому что ты заслуживаешь счастья, заслуживаешь любви… даже если эта любовь не моя.

Я буду хранить в своём сердце воспоминания о тебе, моя рыжая белка, моя искорка… И молить небеса о твоём счастье. Где бы ты ни была.

Навеки твой,

Ганс.»

Следующий лист бумаги был скомкан, и исписан более неровным почерком

«Мишель,

Черт бы побрал этого Адама! Вечно он сует свой нос куда не следует! Я… я не хотел ему рассказывать… Вырвалось… В порыве гнева… Он так меня бесил своей высокомерной уверенностью, своим менторским тоном…, и я… я сказал ему. Про подушку. Про то, как ты… хотела…

Боже, какой же я идиот! Теперь он знает… Знает нашу страшную тайну… И будет смотреть на тебя с этим своим проклятым сочувствием… Будет делать вид, что понимает…, ненавижу его! Ненавижу до глубины души! Лучше бы дедушка нас не застукал… Лучше бы я… доделал своё дело…

Уезжаю в Лондон. Сегодня вечером. Поезд отходит в десять. Скорее всего, мы долго не увидимся. Оксфорд ждёт. Новая жизнь.

Это очередное письмо, которое я тебе не отправлю. Сколько их уже накопилось? Целая стопка… Молчаливых свидетелей моей… моего безумия.

Я буду скучать по тебе, Мишель. Как бы я ни старался тебя ненавидеть, забыть… не получается. Ты – заноза в моём сердце. Наверное, ты права… Наша… наша любовь – это проклятие. Нам нужно жить… как нормальные люди. Жениться… рожать детей… Забыть обо всем…

С этой поры, как только я переступлю порог Оксфорда, я – Джон. Ганса больше нет. Он умер. Забудь это имя. Забудь меня.

Прощай»