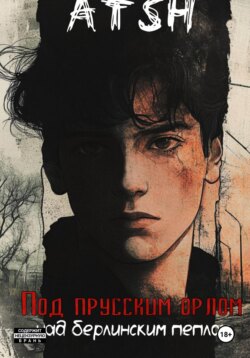

Читать книгу Под прусским орлом над берлинским пеплом - - Страница 6

Часть 1

Запись 6

ОглавлениеДень ознаменовался приездом тёти Юдит, Хеллы и Аннелизы. Я не видел их целую вечность, настолько долгую, что с трудом узнал Хеллу. В детстве она была улыбчивой малышкой, с которой мы исследовали каждый уголок их усадьбы, превращая обычные прогулки в захватывающие экспедиции. Сейчас передо мной стояла высокая, красивая девушка с кудрявыми волосами. Время превратило её в настоящую красавицу.

На первый взгляд, Хелла казалась скромной и вела себя так же сдержанно, как и Аннелиза. Но стоило нашим взглядам встретиться, как в её серых глазах вспыхнули знакомые искорки детского задора и азарта, мгновенно дав мне понять, что дух приключений никуда не делся. Сердце наполнилось радостью от этой встречи. Я был безмерно счастлив видеть их всех снова. Предвкушал, что эти дни станут ярким пятном в моей жизни, источником тепла и приятных воспоминаний, к которым я смогу обращаться в серые будни, черпая из них силы и вдохновение.

В контрасте с этой радостной суматохой, Мичи продолжала своё затворничество. Уже неделю она не покидала пределов своей комнаты, принимая пищу лишь раз в сутки и не открывая никому, даже Гансу. Её молчание и добровольное заточение бросали тень тревоги на общую атмосферу дома.

Нас, встречающих тётушку Юдит и её дочерей, было четверо. Время, конечно, оставило свой след на тёте: виски тронула седина, на лбу и в уголках губ и глаз пролегли морщинки, но её глаза сияли всё той же привычной ясностью и добротой. Аннелиза расцвела, превратившись в стройную, высокую красавицу с роскошной, густой гривой каштановых волос. Она стала поразительно похожа на свою мать в молодости. И те самые уши, которые так часто становились предметом шутливых споров между Мичи и Гансом, вовсе не портили её, а, наоборот, придавали особый шарм.

Всё это время я наблюдал за братом. Бледность выдавала его внутреннее беспокойство. Взгляд был отсутствующим, рассеянным. Он часто переспрашивал, прежде чем ответить на самые простые вопросы, и бесцельно ковырялся ложкой в тарелке, не притрагиваясь к еде, чем вызывал заметное беспокойство у матери. Он избегал её взгляда и отвечал односложно и сухо.

Юдит, с присущей ей проницательностью, быстро оценила обстановку. Её карие глаза, в которых читалось лёгкое осуждение, скользили по лицам присутствующих, словно пытаясь сложить мозаику из отдельных деталей. Наконец, её взгляд остановился на мне, и на её губах появилась тёплая, ободряющая улыбка.

– Милый, поиграй с Хеллой, – предложила тётя Юдит, обращаясь ко мне. – Она как раз выучила новую мелодию, пусть сыграет тебе.

Мама, желая включить в общее времяпрепровождение и Ганса, добавила:

– Ганс бы тоже хотел послушать.

Однако тётя Юдит, по—видимому, имела другие планы.

– Боюсь, Ганс должен остаться здесь, – твёрдо сказала она. – Я хочу кое—что обсудить.

Когда мы с Хеллой перешли в соседнюю гостиную, я, движимый любопытством, выбрал место у окна. Эта позиция позволяла мне не только слышать разговор в соседней комнате, но и следить за Хеллой краем глаза, чтобы она не подумала, будто я равнодушен к её игре. Дождавшись, когда она сядет за фортепиано, я устроился спиной к стене, прижавшись к ней всем телом, от плеч до затылка, стараясь уловить хоть слово из разговора тёти с Гансом и мамой.

– Это произведение называется «Осенний лес», – объявила Хелла с таким выражением лица, словно выступала перед огромной публикой, а не передо мной одним.

– Ты хочешь женить Ганса на Хелле, – сухо констатировала Юдит, будто говорила о чём-то само собой разумеющемся.

– Да, этот брак выгоден для тебя, Юдит, – подтвердила мама, подчёркивая практическую сторону предполагаемого союза.

– Не с Гансом, – отрезала тётя, но тут же смягчила тон, обращаясь ко мне: – Не подумай, дорогой, что я против тебя. Но моя девочка выйдет замуж исключительно за хорошего, умного, надёжного мужчину, которого полюбит, – и в её голосе звучала непреклонная материнская решимость.

– Ты только что сказала, что не против Ганса, – заметила мама, и в её голосе проскользнул лёгкий смешок, – а в итоге получается, что ты не считаешь его умным, хорошим, надёжным.

– Да, Адам подходит ей намного больше, – ответила Юдит, не пытаясь опровергнуть слова сестры. – А что касаемо Ганса… я люблю его, как тётя может любить всех своих племянников. Но поставь себя на место девушки, – обратилась она к маме, придавая своим словам большую убедительность. – Разве бы ты согласилась выйти замуж за избалованного, несамостоятельного человека, который отдаёт предпочтение всему, что угодно, кроме своей женщины? В её интонации звучали и укор, и недоумение.

Из столовой донёсся смех отца. Я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться тоже. На несколько мгновений повисло неловкое молчание, которое казалось наполненным невысказанными мыслями и эмоциями.

– Как же ты права, Юдит! – воскликнул отец, ещё не совсем справившись с приступом веселья. В его голосе слышались и одобрение, и скрытая ирония.

– Не смейте так говорить о моём сыне! – взвилась мама, с силой ударив ладонью по столу. Обида и негодование вибрировали в каждом её слове.

– Клэр, милая, – вмешался отец, стараясь сгладить острые углы разговора. Его голос звучал мягко и умиротворяюще. – Моя сестра хочет сказать, что Ганс слишком юн для брака, не только возрастом, но и умом. Ему ещё учиться и учиться. Может, стоит задуматься о поступлении в университет? Отправим его в Оксфорд, вернётся серьёзным человеком. В его интонации чувствовалась надежда на то, что удастся разрядить напряжённую атмосферу.

– В университет? Пожалуй, стоит об этом подумать, – произнесла мама, уступая под натиском аргументов. В её голосе слышалось и сомнение, и примирение с неизбежным.

В этот момент раздались шаги. Я поспешно отстранился от стены и взглянул на прямую спину Хеллы. Она играла неуверенно, делая ошибки, и каждая фальшивая нота заставляла её вздрагивать от досады. Видя её волнение, я решил поддержать кузину и подошёл к ней.

Мимо нас, не обращая ни на кого внимания, прошёл Ганс. Его шаги были решительными и твёрдыми. Я сразу понял, куда он направляется.

– Не бойся, Хелла, – сказал я, садясь рядом. – Почему ты стала так неуверенна в себе? Тебе кто—то что—то говорил?

Хелла прекратила играть. Она подняла на меня взгляд, и на её лице появилась робкая улыбка. Затем она неожиданно крепко обняла меня, как бы ища защиты и поддержки.

– Я в драку сразу лезла, – прошептала Хелла, и в её голосе прозвучала нотка ностальгической грусти. – Космы рвала, потом ругали…

В её глазах промелькнули воспоминания. Гимназия, судя по всему, вызывала у неё скорее тоску, чем приятные ассоциации. Там её постоянно исправляли, стремясь сделать из живой, непоседливой девочки образцовую благородную девицу, которой не подобает смеяться слишком громко и которая обязана безупречно играть хотя бы пару—тройку мелодий, чтобы заинтересовать потенциального кавалера.

– Да ты маленькая драчунья! – улыбнулся я, ласково проводя рукой по её спине, пытаясь хоть немного развеять грусть.

В воображении всплыл карикатурный образ её преподавательницы музыки. Я буквально слышал её назидательный тон:

– Не благородная институтка! – словно выговаривала она, а её бледные, тонкие пальцы, как порхающие бабочки, скользили по белым клавишам. Я заметил, как она смущалась под моим внимательным взглядом, но я не мог оторваться, заворожённый этим девичьим воплощением Эрота, такой воздушной и нежной.

– К чёрту это! – шепнул я, когда между нами повисла неловкая пауза. Чтобы скрыть смущение, я начал бесцельно осматривать окружающую обстановку, будто видел её впервые.

Мой взгляд блуждал по комнате, словно пытаясь найти ответы на невысказанные вопросы в окружающих предметах. Он скользил по тяжёлым шторам из темно—бордового бархата, складки которых, ниспадая к полу, напоминали застывшие волны бурного моря. Затем взгляд переместился на стены, где в позолоченных, витиеватых рамах, украшенных замысловатой резьбой, висели картины, изображавшие важные исторические события Германии. Битвы и триумфы, короли и императоры – безмолвные свидетели давно минувших эпох – казалось наблюдали за нами из глубины веков. Каждая деталь – от блеска золота до трещин на кракелюре – шептала истории о прошлом, создавая в комнате атмосферу торжественности и величественности.

– Могу ли я взять с тебя обещание? – спросила Хелла, и уголки губ дрогнули в полуулыбке. Её рука легко коснулась плеча в поисках опоры

– Да? – отозвался я, заинтригованный её просьбой.

– Ты сможешь пообещать сделать всё, чтобы не состоялась моя свадьба с Гансом? – выпалила она, слова вырывались сбивчиво, прорвав плотину сдерживаемой тревоги. В её голосе, прежде таком мелодичном, теперь отчётливо слышалось беспокойство. – Я не люблю его, – продолжала Хелла, и её голос задрожал, – и боюсь. Он… такой… непредсказуемый. То спокойный, почти безразличный, то вдруг вспыхивает, как порох, становится совсем диким и дурным. У меня мурашки по коже от одной мысли о том, что придётся провести с ним всю жизнь. Я лучше со скалы прыгну, – выдохнула она с отчаянием, – чем за него выйду! Последние слова она произнесла с такой силой и убеждённостью, с такой неприкрытой болью в голосе, что у меня не осталось ни малейших сомнений в её искренности. Стало понятно, что это не просто каприз или девичья изменчивость.

– Как же я могу такое пообещать? – спросил я, невольно скользя взглядом по её лицу, отмечая рассыпанные на нём крошечные родинки. – И вообще, откуда ты это узнала?

– Письмо дяди Альберта у мамы прочитала, – ответила Хелла, отводя взгляд, словно признавшись в чём-то постыдном. Щеки её слегка покраснели.

– Я думаю, что за эти годы всё решится и кардинально изменится, – начал я, стараясь придать своему голосу уверенность, которой сам не испытывал. – И думается мне, что тётя Юдит против. По крайней мере, в ближайшие лет пять ты точно не выйдешь за него замуж.

– Правда? – в её голосе послышалась надежда. – Почему? – спросила она, закрывая крышку фортепиано и полностью сосредотачиваясь на мне. В её взгляде читались и любопытство, и нетерпение.

– Потому что Ганс, наверное, уедет учиться в Оксфорд, – ответил я, стараясь говорить как можно более убедительно, хотя сам не был до конца уверен в этом.

В комнате повисла тишина. Хелла медленно запрокинула голову и, ища ответов в росписи плафона, принялась рассматривать потолок. Её молчание давало мне понять, что она обдумывает мои слова.

– Послушай, – продолжил я после непродолжительной паузы, – я не могу тебе пообещать, что именно сделаю, потому что не знаю, что будет даже через месяц. Но… если мне выпадет возможность как—то повлиять на ситуацию, я обязательно воспрепятствую этому браку. Обещаю тебе. Я нежно приобнял её за плечи, стараясь поддержать, и она тут же доверчиво зарылась носом в моё плечо, ища защиты и утешения.

Я всем сердцем понимал переживания Хеллы и разделял их. Мысль о её вынужденном браке с Гансом вызывала у меня глубокое неприятие. Хотелось верить, что всё разрешится само собой, ещё до того, как Ганс решит сделать ей предложение. Видя, как Хелла приободрилась после моего обещания, я почувствовал облегчение. Мне было важно дать ей хоть каплю надежды, защитить её от этого нежелательного союза.

В глубине души я надеялся, что за это время многое изменится, и наша семья наконец перестанет жить по тем гнилым, архаичным законам, которые душили и меня, и всех остальных. Неписаные правила, основанные на выгоде и социальном положении, казались мне устаревшими и жестокими. Я жаждал перемен, мечтал о том, что наступит время, когда личные чувства и желания будут цениться выше выгоды и общественного мнения.

Во второй половине дня мы с Хеллой отправились в конюшню. Несмотря на то, что обоих нас учили верховой езде, на этот раз целью нашего визита было нечто иное. Вооружившись корзиной, полной сочных фруктов и овощей, мы направились смотреть на новорождённых жеребят. Я хорошо помнил, с какой нежностью Хелла всегда относилась к животным. Она была настоящей любительницей братьев наших меньших и давно мечтала завести собаку. Стены её комнаты украшали картины с изображениями самых разных пород – от изящной басенджи до мощного ротвейлера. Там же красовался портрет Дэша – любимого пса королевы Виктории.

Едва переступив порог конюшни, Хелла сразу же заметила вороного коня отца и направилась к нему. Несмотря на свою грозную, угольно—чёрную окраску, конь обладал довольно мирным нравом. Впрочем, в нём чувствовалась доля хитрости. Он мог прижаться к стене, изображая испуг, вынуждая проявлять к нему особую ласку, и таким образом выманивать почти всю принесённую морковь. Сердобольное сердце Хеллы было готово отдать ему всё и даже больше. Она нежно чесала его за ушами и по шее, целовала в бархатистую морду и щедро угощала морковью и хлебом.

– Люди жестоко относятся к животным, – с горечью в голосе произнесла Хелла. – Собаку посадят на цепь и заставят сидеть в холодную или дождливую погоду. И дай бог, если будет будка, а то и вовсе под уголком крыши сидят, дрожат от холода. Кошечек пинают, бьют, не пускают в дом… Её голос дрожал от негодования.

– От нищеты свирепы, от богатства слепы, – философски заметил я, качая головой. – Дитя брошенного не накормят, а ртов много, так и бросят умирать, иль побираться пошлют. А ты животных жалеешь… Немец немцу не поможет, а арапа тащат, и все восторгаются диковинкой. В моих словах слышались и горечь, и ирония.

– Неужели люди будут всегда такими злыми? – спросила Хелла, поворачивая голову ко мне. В этот момент вороной конь отца легонько толкнул её носом в плечо, привлекая к себе внимание.

– Пока не научатся к себе подобным относиться с любовью, животное любви не увидит, – прозвучало где—то рядом. Слова повисли в воздухе, зацепившись за что—то внутри, острое и колючее. Я машинально запустил руку в плетёную корзину, полную сладкой, сочной моркови, вытащил увесистый корнеплод, но к Хелле так и не подошёл. Шаги сами собой направили меня к соседней лошади.

Внезапный гнев вспыхнул во мне горячей волной. Нет, не на Хеллу, конечно же. На что—то другое, большее, чем просто забытая морковка. Это было юношеское нетерпение, кипящий протест против взрослой, закостенелой несправедливости, пропитавшей, казалось, каждую клеточку этого мира. Я стоял на пороге того самого бурного расцвета, когда кровь кипит, а душа требует бунта против всего, что не вписывается в идеальную картину мира. Я думал: "Подростки – лучшие мятежники, истинные революционеры, вооружённые несокрушимой верой в свои идеалы, готовые с яростью защищать их, вплоть до последней капли крови, не останавливаясь даже перед тем, чтобы разорвать плоть несогласного оппонента".

А потом… Я представлял: "Потом, когда мне стукнет двадцать пять, сердце, израненное и уставшее от бесконечной битвы с невидимым врагом, обмякнет, сдастся. И я, утратив юношеский максимализм, начну смотреть на мир примиренческими глазами своих предков, приняв его таким, какой он есть, со всеми его изъянами и противоречиями".

Но Хелла… Я почти физически ощущал, как в ней, молодой и полной жизни, тоже зарождается дух бунтарства, неутолимая жажда справедливости. Это было видно по едва заметной дрожи, пробежавшей по её руке, когда мои слова, наполненные горечью и негодованием, долетели до неё. Эта дрожь, словно эхо моих собственных чувств, отразилась в её темных, глубоких глазах.

– И всё—таки мне кажется, что злиться мы можем по незнанию своему, – произнёс я, задумчиво глядя на Хеллу. – Часто большую роль в этом играет неосведомлённость. Людям свойственно отвергать всё непривычное, непонятное, встречая его с агрессией. Это как защитная реакция на что—то чуждое. «Но потом… – я протянул лошади морковку, – потом, когда начинаешь изучать вопрос, читаешь книги, знакомишься с мыслями философов, политиков, учёных, мир постепенно проясняется». Начинаешь хоть немного понимать истинную природу вещёй, причины и следствия происходящего.

Мой взгляд переместился на черно—белого жеребёнка, мирно лежавшего под ногами Хеллы. Малыш, ещё не знавший всех сложностей и противоречий взрослого мира, казался воплощением безмятежности и невинности. Возможно, именно эта незамутненность восприятия, отсутствие предубеждений и делает детей более открытыми к новому, менее склонными к гневу и агрессии.

– Благодаря тому, что все они читают этих гениев мысли, сами становятся надутыми жабами вроде них, и смотрят на мир их глазами, но никак не своими, – с жаром в голосе ответила Хелла. – Вот, я не терплю жестокости к животным. Ты только посмотри на это существо с добрыми глазами, – она кивнула на жеребёнка, – беззащитное, не может дать ответа… И я хочу их всех спасти, накормить, позволить им жить в тепле. А потом… – в её голосе послышалась тревога, – а потом, я прочитаю труды мыслителей, и… может, тоже возненавижу животных, как все эти толстосумы? Вдруг эти книги изменят меня, заставят отказаться от своих убеждений?

– Глупышка, – улыбнулся я, глядя на её взволнованное лицо. – Знать то, что знают образованные люди, – неплохой способ вести с ними войну. Один только ум, как и одно только образование, не способны свернуть горы. Сила – в их сочетании. И будучи образованной, дорогая моя Хелла, ты сможешь гораздо эффективнее бороться за то, чтобы люди любили животных. Ты научишься аргументировать свою позицию, опираясь на знания, а не только на эмоции. Ты сможешь понимать их мотивы, находить к ним подход и убеждать их в своей правоте. Образование – это инструмент, Хелла, и только от тебя зависит, как ты им воспользуешься.

Мои слова, похоже, действительно зажгли в Хелле какой—то огонёк. Её лицо просияло, глаза заблестели живым интересом. Она с новой энергией взялась за корзину и, решительно шагая от одной лошади к другой, быстро накормила всех до единой сочной морковкой. Затем, не теряя задора, вывела меня на улицу.

Мы брели по заснеженному холму, изредка останавливаясь под редеющими невысокими деревьями, словно ища у них защиты от лёгкого морозного ветра. Разговор лился непрерывным потоком. Я узнал, что Хелла живёт в одной комнате с двумя девочками, и отношения между ними, мягко говоря, натянутые. Причиной тому, как призналась сама Хелла, был её вспыльчивый характер.

– Они слишком правильные, – с некоторым пренебрежением произнесла она. – Слишком стараются угодить учителям. А те… – Хелла замолчала, подняла голову и посмотрела на густые облака, похожие на стадо белых овечек, медленно плывущих по небесной равнине. – А те, кроме жестокости, ничего не знают, – закончила она горько и неожиданно упала на спину в густой, пушистый снег. Я, державший её за руку, потерял равновесие и с глухим вскриком повалился рядом.

Мы лежали на снегу, размахивая руками и ногами, пытаясь вычертить в белой целине фигуры снежных ангелов. Смеялись, как и прежде, но в этом смехе уже чувствовалась какая—то новая, незнакомая нотка. В воздухе витало неуловимое ощущение взросления, перемены взглядов. То, что совсем недавно вызывало бурный, искренний восторг, теперь казалось наивной детскостью, чем—то уже пережитым и оставленным позади.

Вернувшись в спальню, я снова уселся за свою железную дорогу. Металлические рельсы, миниатюрные вагончики, стрелки, семафоры – все это манило, завораживало, открывая передо мной целый мир, полный возможностей и приключений. Мать не одобряла моего увлечения. Считала его пустой тратой времени, детской забавой, недостойной моего возраста. Но, к счастью, её интерес к моей жизни был настолько поверхностным, что она не вмешивалась в мои увлечения, предпочитая держаться в стороне. И это давало мне возможность самостоятельно постигать мир, без навязанных родительских оценок и суждений, формировать собственное мнение, основанное на личном опыте, анализе и рассуждениях. А значит, делать то, что действительно нравится, то, что откликается в душе, вроде этой железной дороги, которая для меня была не просто игрушкой, а целым миром, который я мог создавать и контролировать сам.

Она почти была готова, моя железная дорога. Замысловатая сеть металлических рельсов, змеясь по полу, уже почти образовала замкнутый круг. Маленькие алюминиевые станции, блестящие свежей краской, стояли на своих местах, готовые принять первых пассажиров. На каждой станции были установлены стрелки, позволяющие изменять направление движения поезда, создавая различные маршруты и сценарии. Я с увлечением возился с кисточкой, осторожно окрашивая крышу одной из станций в ярко—красный цвет, когда услышал тихий, сдавленный плач, доносившийся из комнаты Ганса. Это был не детский плач, не капризное хныканье, а настоящий, глубокий плач взрослого человека, полный отчаяния и тоски. И этот плач принадлежал самому Гансу.