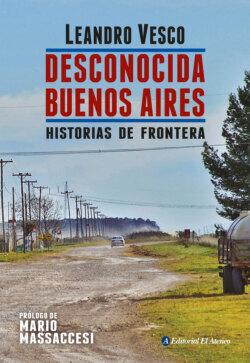

Читать книгу Desconocida Buenos Aires. Historias de frontera - Leandro Vesco - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

San Emilio, un pueblo pequeño que se despereza

ОглавлениеLa sensación cuando se llega a San Emilio es que el pueblo y sus poco más de 200 habitantes tienen ganas de seguir. Fueron 4500, ya dejó de pasar el tren, miles de vecinos se fueron a la gran ciudad y la comunidad, que se quebró con esta tragedia del éxodo, hoy participa de una vida asociativa y tranquila. Están cómodos los habitantes que caminan por las calles de tierra, arboladas, con veredas donde se muestran elegantes jardines. Una panadería con horno a leña, un talentoso muchacho que hace cuchillos con acero de Damasco, una pizzería que se abrió recientemente, un club que hace delivery de asado y la idea de recuperar un viejo rancho para hospedaje son las herramientas que tiene el pueblo para frenar el olvido. “Nosotros estamos felices acá, tenemos nuestra tranquilidad y una historia para contar. Queremos que nos visiten”, afirma Amanda Atadía, una maestra jubilada, nacida aquí y conectada con la tierra y la historia de una comunidad a la que ama. “Todos los años hago un censo, me gusta mucho la estadística. El censo es mental, porque los conozco a todos. Somos 206, estamos bien”, refuerza.

San Emilio es uno de los tantos pueblos que presenta el mapa del partido de General Viamonte, tierra de historia y de muchas historias. Los Toldos es la ciudad cabecera, el lugar de nacimiento de Eva Duarte, el asiento de la tribu de Coliqueo, donde hoy viven cientos de mapuches en total integración con la comunidad, considerando en lo posible su estilo de vida y sus tradiciones, que son tenidas en cuenta y celebradas en el Festival Mapuche. Los Toldos recibió una decisiva inmigración que le cambió la vida para siempre: a principios del siglo xx llegaron holandeses con la receta del queso gouda. La tierra, sus pasturas y nuestras vacas se aliaron para hacer el mejor queso, que también se honra todos los años con el Festival del Queso.

San Emilio está a 20 kilómetros de Los Toldos por camino de tierra. El silencio aquí tiene música, la de las hojas, las aves, los perros, las vacas y los caballos. Tiene sabor a leña quemándose en salamandras fundacionales. También tiene risas, las que salen del Club Social y Deportivo San Emilio. El aperitivo y su ceremonia aún gozan de buena salud y atraen a los parroquianos.

Algunas de las historias de San Emilio son postales de la recuperación del pueblo y argumento para visitarlo. Amanda vive con su madre, Chela, de noventa y nueve años. Juntas son la historia viva de la comarca. La primera la recopila y protege; la segunda la vivió. Nació en 1920, cuando el pueblo tenía sus primeros y más fuertes brotes. Recuerda los almacenes de ramos generales; todos los trenes que pasaban por día; la cosecha, que unía a cientos de familias; la escuela, con una matrícula de casi trescientos alumnos; las maestras que bajaban en la estación, a las que les daba de desayunar y luego de almorzar. “A muchas les gustaba el colchón de arvejas con huevos fritos, también los ravioles y tallarines”, evoca. Las maestras eran parte de las familias, lo son aún hoy. Amanda dio clases toda su vida, y el campo fue el escenario en donde vivió. “En tiempos de cosecha, el pueblo se llenaba, todo se hacía a mano. Nosotros sufrimos mucho cuando apareció la cosechadora automotriz; ese fue el comienzo del fin de la vida campestre”, reflexiona. De pronto, tantas manos no fueron necesarias y este pueblo, como todos los demás, comenzó a resquebrajarse. “La industrialización del conurbano fue el golpe de gracia. Primero iba uno y conseguía trabajo para el hermano, el amigo, y así las familias comenzaron a irse; miles se fueron”. En pocas palabras Amanda resume el drama social que padeció San Emilio. El cierre de los ramales destruyó los sueños que quedaban. Pero pasaron los años y el pueblo no desapareció, mujeres como ella fueron las responsables de que esto no sucediera. Su idea es genial: está reciclando una vieja casa del pueblo para convertirla en hospedaje. Ya le falta poco.

Federico y Carolina nacieron en Entre Ríos, hace veinticinco años que están juntos y llevan en su vida diecisiete mudanzas: han trabajado siempre de caseros en estancias. Estuvieron algunos años en la misteriosa Montelén, donde la presencia de un alma en pena desvela a los curiosos. “He sentido el llanto de una niña”, recuerda Federico, quien conoce como nadie el trabajo en el campo. Hace cinco años, buscando un lugar donde vivir, llegaron a San Emilio. Era una casa linda, antigua, con un tesoro detrás de los yuyos: la cuadra centenaria de la panadería del pueblo. “Estaba toda abandonada, no tenía agua ni luz. Yo no quería saber nada”, afirma. Pero Carolina tenía una visión: instalar a todos sus hijos aquí y comenzar una nueva vida. Por un tiempo, Federico continuó trabajando en el campo, mientras su esposa y sus hijos limpiaban y ponían a punto el sueño de recuperar la panadería. El trabajo familiar lo concretó. Invirtieron muchas horas, el poco dinero que tenían y las ganas que identifican a San Emilio. “Mi compadre me enseñó a hacer pan, lo hizo una vez y lo filmamos. Usamos ese video para seguir cocinando pan y ahora tengo la receta en mis ojos”, sostiene Federico. “No podemos creer lo bien que le sale el pan, teniendo en cuenta que nunca antes había hecho”, sonríe Carolina. Juntos atienden y crían a sus hijos. “San Emilio nos dio la oportunidad. Es impagable poder tener a toda la familia junta. Nos costó mucho, pero tenemos el trabajo en casa”, sintetiza.

La panadería es el alma del pueblo. Les costó tres meses poner en condiciones el horno y ese tiempo duró el proceso de calentamiento. La leña descansa al lado de la puerta de hierro, de donde sale un calor envolvente. A las seis de la tarde Federico comienza a prenderlo y termina de llegar al punto justo de calor a las diez y media de la noche. Todos los días, mucho antes de que salga el sol, comienza el horneado. Hace 50 kilos de pan a diario, y dos veces a la semana, facturas. El aroma del pan horneándose a leña inunda todo el pueblo y llega lejos. Cada vez son más los clientes que recorren grandes distancias para probarlo. “Ya no quedan muchos hornos a leña. Me han ofrecido repartir en otros pueblos, pero la panadería es de San Emilio”, afirma Federico.

Una de sus hijas abrió una pizzería en la entrada al pueblo. Es una luz hermosa que se ve en la noche; en sus mesas, recibe gente. Qué bueno saber que está ahí, construyendo su sueño. En el club se hacen pastas, y los viernes el asado atrae. Otro aroma más que se refleja en el humo que se ve por las calles. Manda a domicilio las porciones de asado que uno quiera.

Martín Bonamino tiene treinta años y hace algo que muy pocas personas en el país realizan: forja cuchillos con acero de Damasco. Usa una técnica nacida en Medio Oriente y que aprendió de la mejor manera: mirando. Es autodidacta, nacido aquí, y tiene un taller en su casa. Diseña sus cuchillos, los forja, templa y finalmente los termina con un acabado maravilloso. Con material que encontró a su alcance y con un talento inmenso, hizo con sus manos un horno que llega a superar los 1.300 grados. Allí es donde las distintas capas que componen una pieza de acero de Damasco se funden produciendo una textura única sobre el metal. A simple vista, la hoja se asemeja a una pluma; cuando fijo la mirada y alcanzo a percibir el acero, entiendo que este arte es un tesoro. Martín fue hasta los Estados Unidos para reunirse con cuchilleros de todo el mundo que trabajan esta técnica. “Estaba caminando por Nueva York, pero al segundo día ya extrañaba la tranquilidad de San Emilio; ese mundo no es para mí”, resume. Con sus perros, en su taller, desde este pueblo de corazón abierto, hace cuchillos que durarán siglos.

Así es como San Emilio se fabrica su futuro, a paso lento, con aromas, hornos, leña y muchas manos que eligen quedarse en la tranquilidad, con su camino de tierra, lejos de la ruta.