Читать книгу Europas wilder Osten - Ludwig Witzani - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

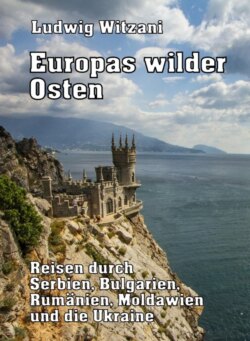

ОглавлениеDenkmal der Asen Könige - Veliko Tarnowo

Von einer Fremdherrschaft

in die nächste

Späte Blüten in Veliko Tarnovo und Russe

Am nächsten Morgen hieß es Abschied nehmen vom Schwarzen Meer. Fast einen ganzen Tag fuhr ich im Bummelzug nach Westen und ernährte mich von den hartgekochten Eiern, die auf den Bahnsteigen angeboten wurden und dem Tee, den die Zugbegleiterin vorbeibrachte.

Als ich Veliko Tarnowo erreichte, war Sonntagnachmittag, und der Ort glich einer evakuierten Geisterstadt. Außer ein paar Einheimischen, die sich voll laufen ließen, und einer Gruppe Türken, die das missbilligend beobachteten, befand sich niemand auf der Straße. Es war heiß, bedeckt, und kein Lüftchen regte sich, als ich einen Aussichtspunkt hoch über der Stadt erstieg. Der Fluss Yantra, der sich schlangenförmig dahinwand, hatte tiefe Schluchten in die Landschaft gefräst, die die einzelnen Wohngebiete voneinander separierten. Holzhäuser, von denen man fürchtete, sie würden jeden Augenblick über die Klippe stürzen, befanden sich in riskanter Lage über den Abgründen.

Kaum zu glauben, dass diese Stadt einmal die Hauptstadt des Landes gewesen war, denn zwischen 1187 und 1393 hatten in Veliko Tarnovo die Könige des “zweiten” bulgarischen Reiches geherrscht. Diesem “zweiten” Reich erging es allerdings wie vielen zweiten Reichen, die auf ein ruhmreicheres “erstes” folgen. Es entsprang wie ein Kobold aus der Kiste der einen Fremdherrschaft, um bald wieder in den Sack einer zweiten zu verschwinden. Mitunter aber sind es gerade die kurzen Träume, an die man sich am längsten erinnert.

1187, nur 17 Jahre vor der katastrophalen Zerstörung und Plünderung der alten Kaiserstadt Konstantinopel, hatten Peter und Assen, zwei junge bulgarische Adlige, den Abfall vom byzantinischen Kaiserreich in die Wege geleitet. Als Balduin von Flandern, der neue lateinische Kaiser des Ostreiches, gegen die Bulgaren zog, erlitten seine Truppen eine schmähliche Niederlage. Kaiser Balduin wurde gefangengenommen und starb elend in der großen Burg von Veliko Tarnovo.

Diese Burg trug den Namen Tsarevets und war mitsamt dem Balduinturm schon von weitem sichtbar (vgl. Seite 24). Gewaltige Wehranlagen umgaben den Burghügel, auf dem sich dereinst 18 Kirchen und 400 Häuser befunden hatten. Vor der Kirche des Patriarchen auf dem höchsten Punkt der Burg war die moderne Großstadt zu erkennen, eine gesichtslose Agglomeration, die sich über mehrere Hügel erstreckte.

Am nächsten Morgen lief ich zur Jandra Halbinsel und besuchte das Denkmal der Assen Könige, die im 13. Jahrhundert Bulgariens Nachbarn noch einmal Mores gelehrt hatten. Überlebensgroß im Morgenlicht sich gewaltig aufbäumende Pferde, weit schwingende Umhänge, gezogene Schwerter und grimmige Gesichter beschworen eine pathetisch übersteigerten Freiheitswillen.

Aber wie schon erwähnt: es nutzte nichts. 1393 und noch einmal 1444 fiel Bulgarien unter türkische Herrschaft. Die lange Nacht der türkischen Fremdherrschaft begann, eine Zeit der Diskriminierung, die kein Volk des Balkans so intensive hat erleben müssen wie die Bulgaren. Die Fundamente ihrer Kirche mussten unterhalb des Bodens liegen, weil keine Kirche höher als eine Moschee sein durfte. Urkunden wurden nur in arabischer Sprache angefertigt, die fettesten Felder gingen an die Türken, die Bulgaren mussten sich mit der kargen Erde in den Bergen genügen. Außerdem gab es eine Kopfsteuer und die Knaben-Auslese, von den Bulgaren zutreffend “Blutzoll” genannt. Dieser Blutzoll verpflichtete jede Familie, ein Kind als "Janitschar”, als künftigen Krieger, dem Sultan zu überlassen. Über Jahrhunderte erstarrte das geistige Leben in der Türkenzeit, und jeder Widerstand wurde im Keim erstickt. Der russischen Intervention, die Bulgarien 1877 die Freiheit brachte, waren grauenhafte Gemetzel an der bulgarischen Bevölkerung vorangegangen.

Russe war die letzte Station meiner Bulgarienreise. Drei Stunden benötigte der Bus für die einhundert Kilometer nach Norden. Wir ließen das zentrale Bergland hinter uns und erreichten eine weite, flache Ebene, die hinter der Donau in die Walachei übergehen sollte. Die Ansichten links und rechts der Straße verschwammen in einem schwülen Dunst.

Aus zwei Gründen wollte ich Russe besuchen, einmal wegen der Donau, die ich mir hier, kurz vor ihrer Einmündung in das Schwarze Meer, wie einen Mississippi vorstellte und zum anderen wegen Elias Canetti, der seine Jugend in Russe verbracht hatte.

Die Donau aber war eine Enttäuschung. Stundenlang konnte man am Ufer entlang wandern, ohne überhaupt ans Wasser zu kommen, und wenn es endlich gelang, erblickte man nur einen schmalen Fluss, kaum breiter als die Mosel bei Bernkastel-Kues. Das Wasser war schlammig und floss aufreizend langsam nach Osten. War das die stolze Donau, der Königsstrom der Balkanvölker, der Fluss, auf dem sich bis zur Entstehung der Eisenbahn der Handel zwischen Mitteleuropa und Konstantinopel abgespielt hatte? Noch zu Zeiten von Elias Canetti war die Fracht aus Wien und Budapest auf Booten nach Russe gekommen, wo sie auf die neugebaute Eisenbahn verladen wurde, ehe der Transport nach Varna weiterging.

Aber die Zeiten Canettis waren lange vorüber, so lange, dass kaum jemand in dieser Stadt ihn noch zu kennen schien. Es existierte weder ein Canetti-Platz, noch eine Canetti-Straße, geschweige denn ein Canetti-Museum. Das war umso ungerechter, als Elias Canetti der Stadt (er nennt sie mit ihrem alten Namen „Rustschuk“) im ersten Band seiner Autobiografie „Die gerettete Zunge“ ein poetisches Denkmal gesetzt hatte. „Rustschuk an der unteren Donau, wo ich zur Welt kam, war eine wunderbare Stadt für ein Kind“, schrieb Canetti, „und wenn ich sage, dass sie in Bulgarien liegt, gebe ich eine unzulängliche Vorstellung von ihr, denn es leben dort Menschen der verschiedensten Herkunft; an einem Tag konnte man sieben oder acht Sprachen hören. Außer den Bulgaren, die oft vom Lande kamen, gab es noch viele Türken, die ein eigenes Viertel bewohnten und an dieses angrenzend lag das Viertel der Spaniolen (Canetti meint das Judenviertel L.W.). Es gab Griechen, Albaner, Armenier, Roma. Vom gegenüberliegenden Ufer der Donau kamen Rumänen, meine Amme war eine Rumänin. Es gab, vereinzelt, auch Russen.“

Nun dominieren anstelle jüdischer Händler, armenischer Goldschmiede, türkischer Bademeister, bulgarischer Handwerker oder deutscher Ingenieure die Embleme internationaler Mode- und Telekommunikationsanbieter das Straßenbild der Innenstadt. So ausdauernd ich durch Russe lief, um ein wenig vom Flair vergangener Zeiten wiederzuentdecken, bin ich doch nicht fündig geworden. Eine demografische Entmischung hatte stattgefunden, die die urbane Bühne ordentlicher, aber trister machte. Der Zweite Weltkrieg und der Kommunismus hatten ganze Arbeit geleistet.

Der Übergang von Bulgarien nach Rumänien besaß etwas Kafkaeskes. Als ich die „Brücke der Freundschaft“ erreichte, die Bulgarien und Rumänen verband, erfuhr ich, dass es verboten war, die Brücke zu Fuß zu überqueren. Die Taxifahrer-Lobby auf beiden Seiten der Brücke ließ grüßen. Gutgelaut hielten sie die Hand auf, um die Grenzgänger für einen unverschämten Preis auf die andere Seite zu bringen.

Immerhin war es sehenswert, wie sich die Taxifahrer an den langen Autoschlangen vorbeimogelten. Nur bei der Einreise nach Rumänien dauerte es etwas länger, weil die Ähnlichkeit zwischen mir und meinem Passbild von Jahr zu Jahr undeutlicher wurde. Sechs Jahre, eine Ehe und eine Scheidung hatten mich nicht nur meinen Bart, sondern auch noch meine dunkle Haarfarbe gekostet. Der Grenzbeamte kniff die Augen zusammen und hatte schließlich ein Einsehen. Willkommen in Rumänien. Hinter der Grenze auf der rumänischen Seite lief ich durch abgegrastes Niemandsland, ehe ich eine Wechselstube erreichte, an der mir ein Türke entgegenbrüllte „Bulgarian Lewa not convertible, Lewa not convertible! You give me Euro!“ Der rumänische Taxifahrer ließ sich überreden, mich zum halben regulären Lewa Kurs zur Busstation nach Giorgiu zu fahren. Er war glatzköpfig und dick, schimpfte auf Kommunismus und Demokratie gleichermaßen und roch unverkennbar nach Wodka. Am Ende gab ich ihm alle Lewa, die ich noch besaß. Dafür führte er mich in Giorgiu zum Ticketschalter für die Busse nach Bukarest.