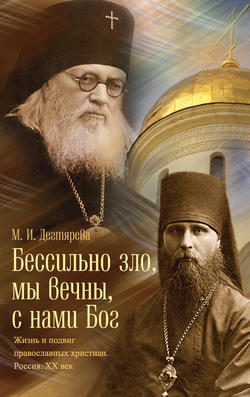

Читать книгу Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век - М. И. Дегтярева - Страница 12

Часть I

Перед грозой

Пророк в отечестве своем

Преподобный Варнава Гефсиманский

24.01.1831–17.02.1906

ОглавлениеПамять в Соборе Нижегородских святых – воскресенье после 26 августа; в Соборе Радонежских святых – 6 июля

В начале прошлого века имя о. Варнавы (Меркулова) из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры было известно от центральных губерний России до самых отдаленных ее уголков. Старец принимал народ без различия чина и звания и каждого приходящего приветствовал ласковым словом: «сынок» или «деточка». Монах строгой аскетической жизни и пастырь, преподобный Варнава был поставлен на служение Церкви перед ожидавшими ее испытаниями.

У двери старца

В иные дни посетители, ожидавшие приема у о. Варнавы, смыкали ряды так плотно, что даже его мать – кроткая, смиренная старица схимонахиня Дария – не могла подойти к келье старца. После нескольких неудачных попыток протиснуться сквозь множество людей она, бывало, тихо отходила в уголок, пряталась за спинами. А через минуту как вразумление барыням, оттеснившим ее, раздавался высокий, чистый голос батюшки: «Где здесь монашка? Пропустите монашку! Матушка, ты разве очереди дожидаешься? Зачем же ты отказываешься от своего сына! Я вот от тебя не отказываюсь!»

Но не только перед родной матерью, как по звонку, отворялась дверь его кельи. «Где тут лаврский монах?» – и о. Варнава сам уже пробирался сквозь толпу к растерявшемуся молодому человеку, сбивчиво повторявшему: «Я не лаврский монах, я из Белых Берегов». В ответ раздавалось: «Ну, я знаю, что ты там жил, а теперь будешь жить в Лавре и станешь лаврским монахом». Ободряя паломника, старец вводил в свою келью того, в ком ему был указан будущий старец и духовник лаврской братии – схиархимандрит Захария. Ему предстояло пробыть в Лавре преподобного Сергия до конца, вплоть до ее закрытия большевиками.

Одному из посетителей о. Варнава предсказывал игуменство, другого – плачущего о сыне, по неразумной ревности устремившемся в Африку на помощь бурам,[22] – утешал: «Ну что ты плачешь? Твоего сына завтра же привезут в Москву с другими товарищами на такой-то вокзал». Третью обличал с любовью в утаенном грехе: «Барыня благая, брось ты свой табак курить, вот и будешь у меня золотая». А однажды усадил возле себя молодого человека и вдруг по-отечески обнял его: «Милый ты мой подвижник, исповедник ты Божий». Спустя годы его посетитель Илия Четверухин станет настоятелем московского храма святителя Николая в Толмачах и после арестов и ссылок примет мученический венец в одном из пермских лагерей.

Кормильчик

Принятие Даров Святого Духа, как учат Святые Отцы, зависит не от возраста и не от усилий подвизающегося. Пост, молитва, борьба со страстями и послушание – начало подвига, венец же – благодатное просвещение души и, в особых случаях, избрание для духовного руководства другими – зависит от Бога.

В тридцать лет, имея уже немалую опытность, за послушание принял на себя о. Варнава подвиг духовного окормления, а через десять лет стал известен как истинно народный священник.

Быстрое возрастание было подготовлено несколькими обстоятельствами. Родился будущий старец в 1831 году в благочестивой крестьянской семье под Тулой. Родители его были людьми добрыми, глубоко верующими и трудолюбивыми. Их добродетельная жизнь стала для мальчика первым примером, благой основой душевного и духовного воспитания. С раннего возраста Василий Меркулов (так звали его в миру) вместе со старшими ходил на богослужения, учил молитвы. Первыми его книгами были Псалтирь и Часослов.

Необычный случай, приключившийся с ним в отрочестве, был указанием на богоугодность его занятий (родители отдали сына учиться в школу псаломщиков) и близость к миру высшему, духовному еще на первых ступенях жизни. Однажды во время тяжелой болезни Василий приподнялся на постели и в этот момент увидел юношу в светлом одеянии, который, перелистывая книгу, ласково и кротко смотрел на него. Явление ангела, открытое детскому взгляду, подтвердилось и мгновенным исцелением – боль утихла, словно и не было болезни.

В юности свободные от работы дни Василий проводил в расположенной поблизости от их села Троице-Одигитриевой Зосимовой пустыни, где старался по мере сил помогать братии. Основным занятием его было слесарное дело: кому старый замок починит, кому приспособит крючок. В тот период Господь послал ему и первого проводника в жизни духовной – известного подвижника старца Геронтия, возгревшего в нем устремление к монашеству.

Поворот в судьбе Василия определило паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, куда он направился вместе с матерью осенью 1850 года. К богослужениям они ходили вместе, стараясь не пропускать ни одной службы, и однажды у мощей преподобного Сергия Василий пережил необычное благодатное явление. Спустя годы он вспоминал о нем как о великой радости, неведомой прежде, вмиг охватившей его с такой силой, что он решил тут же, если будет на то Божие благословение, уйти под кров обители преподобного Сергия.

В 20 лет, получив родительское благословение, Василий Меркулов поступил в число братии, а вслед за ним пришел в Лавру и его наставник – старец Геронтий, принявший в обители схиму с наречением имени Григорий. По благословению духовника и с дозволения наместника монастыря молодой послушник поселился в расположенном в трех верстах от Лавры Гефсиманском скиту. Здесь он встретил нового руководителя – старца Даниила, строгого постника, подражавшего подвигам древних святых, столь же кроткого в обращении с другими, сколь требовательного к себе.

Жизнеописание преподобного Варнавы открывает лишь внешние события его жизни, труды и подвиги. Послушаниями его были слесарное дело, работа за свечным ящиком, а потом – чтение в церкви. Между двух старцев Василий совершенствовался духовно до момента, пока перед самой их кончиной ему не было велено принять как послушание благое бремя своих учителей. Тогда же, благословляя его, старец Григорий передал ему и благословение на будущее: устроить по воле Царицы Небесной женскую обитель в отдаленной местности, зараженной расколом.

Год спустя, 20 ноября 1866 года, послушник Василий был пострижен в мантию с наречением имени Варнава, а через шесть лет рукоположен в иеромонаха. К тому времени о. Варнаву знали богомольцы со всех концов России. Это и побудило наместника монастыря архимандрита Антония определить для него в качестве места служения и молитвы Пещерное отделение Гефсиманского скита.

У аналоя в уединенном домике с самой простой обстановкой было развязано множество жизненных узлов, в Таинстве Исповеди открывались грехи, забытые или утаенные. Опытность о. Варнавы граничила с прозрением. Многим беднякам старец помогал, обращаясь к более состоятельным из своих духовных чад. Одним из таких усердных жертвователей на протяжении многих лет оставался известный в те годы петербургский купец Василий Николаевич Муравьев. Не только частные лица, но и храмы и монастыри получали от него необходимые средства. Порой через руки старца проходили и весьма значительные суммы, сам же он по-монашески довольствовался малым, будучи необыкновенно воздержанным и в еде, и в одежде.

Наконец, пришло время ему исполнить и благословение старца Григория. В начале 1860-х годов в Нижегородской губернии, неподалеку от селения Выкса, он подыскал уединенное место для закладки нового женского монастыря. Возведение обители с двумя соборами – в честь Святой Живоначальной Троицы и Иверской иконы Божией Матери – потребовало немалых вложений. И снова помощником о. Варнавы в деле устроения нового монастыря был его духовный сын В. Н. Муравьев.

В начале XX века Выксунская обитель стала центром духовного просвещения для всех окрестных жителей, а о. Варнава долгие годы был для ее насельниц внимательным духовником. «Кормильчиком» называли его сестры, «кормильцем» был он и для сотен и тысяч людей, обращавшихся к нему за духовным советом.

На рубеже двух эпох

Старец Варнава вел строгий подвижнический образ жизни, спал не более трех часов в сутки, постоянно пекся о людях и о святых обителях. Господь удостоил его дара неразвлекаемой молитвы и прозорливости. Ему были открыты судьбы не только отдельных лиц, но и всей России и Православной Церкви.

Гефсиманский скит Троице-Сергиевой Лавры. Начало ХХ в.

В разных концах страны раздавались в те годы предупреждения о наступающих тяжелых временах. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, старцы Оптиной Пустыни, дивеевские подвижницы прямо и иносказательно обращались к соотечественникам, призывая их соблюдать установления Церкви. К этим «пророкам в отечестве своем», чей голос далеко не всегда бывал услышан, принадлежал и о. Варнава. Он говорил о десятилетиях богоотступничества и гонений на Церковь, но даже в такие моменты ободрял надеждой на последующее возрождение Православия: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».[23]

Есть свидетельства, что предупреждение о предстоящем испытании получил от старца и Государь Николай Александрович, посетивший его в начале 1905 года, после трагических событий в Петербурге, которые произошли вследствие чрезмерной «ревности» людей, ответственных за наведение общественного порядка. Сохранилось предание о том, что преподобный Варнава благословил Царя, так же как и преподобный Серафим Саровский в письме, переданном Николаю Александровичу одной из дивеевских стариц, – принять мученический венец и терпеливо нести крест, который Господу угодно будет на него возложить в свое время.

Старец Гефсиманского скита Варнава до последних дней своей жизни укреплял тех, кому суждено было дожить до времени испытаний, а по кончине своей в 1906 году оставил по себе достойного преемника для окормления стада Христова в годы гонений. Его духовному сыну и преданному помощнику Василию Николаевичу Муравьеву предстояло вступить на путь духовного подвига и спустя годы явиться в своем отечестве с ангельским именем Серафим. Тихая, уединенная Вырица должна была сохранить, как неугасимую лампаду, благодатный источник духовного опыта и духовной силы.

Рекомендуемые источники и литература

Новопрославленные Радонежские святые. Преподобный Варнава Гефсиманский. Житие. Духовные поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006.

Филимонов В. П. Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа. СПб.: Статисъ, 2004.

22

Описанный эпизод относится ко времени англо-бурской войны 1899–1902 гг.

23

Новопрославленные Радонежские святые: Преподобный Варнава Гефсиманский. Житие. Духовные поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. С. 43.