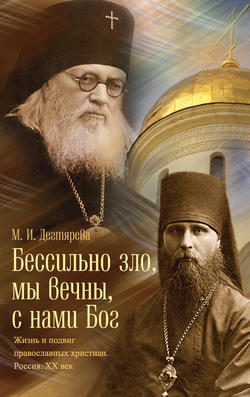

Читать книгу Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век - М. И. Дегтярева - Страница 2

От издательства

Оглавление«Святая святым!» – произносит священник в конце Божественной литургии, перед самым Причастием. Что означают эти слова? Какие святые имеются в виду – ведь причащаться собираемся все мы, не святые, а грешные? «Вот Хлеб жизни, Который вы видите, – поясняет византийский писатель и богослов Николай Кавасила. – Идите, стало быть, причащайтесь, но не все, а тот, кто свят. К святыне допускаются только одни святые». Значит, все-таки святые, – здесь нет никакой метафоры…

Эти слова, вызывающие недоумение у многих православных прихожан XX века, были естественны для христиан первых веков. Они назывались между собой «святыми», так их именуют и Деяния, и Послания апостольские. Последователь Христа не мог не быть святым, по примеру призвавшего его Святого (см.: 1 Пет. 1, 15), – но что здесь понимается под святостью? Конечно, и удаление от греха, и совершенство в добродетели, поскольку первые христиане ревностно хранили чистоту заповедей евангельских; согрешивший почитался отпадшим (до покаяния). Но прежде всего причастность благодати и истине, происшедшим чрез Иисуса Христа (см.: Ин. 1, 17).

«Един Свят, Един Господь, Иисус Христос…» – отвечает хор на возглас священника. «Никто не получает освящения сам от себя, – объясняет эти слова Николай Кавасила, – ибо это не есть дело человеческой добродетели, но от Него (Христа) и через Него. И как если ты поставишь много зеркал под солнцем, то все они сияют и посылают лучи, и тебе будет казаться, что ты видишь много солнц, но на самом деле одно солнце сияет во всех зеркалах. Точно так же Един, будучи Святым, изливаясь в верных, является во многих душах, и этим Он многих представляет святыми, но на самом деле Он Один единственно Свят».[1]

В этих словах ясно обозначена природа христианской святости: все святые святы святостью Христа. Потому и обыкновенные грешники, приступающие к Святым Христовым Таинам, очистившиеся в Таинстве Покаяния и готовящиеся принять Святыню, могут именоваться святыми, и это не будет метафорой. Они освящаются благодатью Святых Таинств.

Тема святости является одним из главных мотивов книги, которую вы держите в руках. Она – о судьбах христиан разных чинов и званий, в лихолетье совершивших свое течение в добром подвиге, не сообразуясь веку сему, но освящаясь благодатию Христа. Среди них есть те, чья святость засвидетельствована Церковью; мера праведности других остается сокровенной у Единого Сердцеведца. Все они объединены причастием общей скорби (ср.: Откр. 1, 9), постигшей Русскую Церковь в XX веке.

Эта книга – опыт восприятия и осмысления жизненного пути наших героев, их свидетельства. Не жития, а скорее очерки, освещающие тот или иной аспект жизни человека, или в целом его жизненный подвиг, или его образ праведности. Хронологически она охватывает весь XX век и разделена на пять частей – не только по временны́м периодам, но и по общности подвига вплоть до нашего времени, которое приняло эстафету их святости.

В наибольшей мере здесь представлен подвиг мученичества. Это и естественно – прошедший век обозначен в истории Русской Православной Церкви как век исповедников и мучеников. Предваряя основное содержание книги, нам хотелось бы по возможности осмыслить подвиг мученичества и выявить некоторые его черты в период недавних гонений. Показать, что мученичество, как и всякий христианский подвиг, проникнуто не только терпением и скорбью, но и благодатью и радостью о Христе, и соотнести эту непреложную христианскую истину с историей гонений XX века. Приступая к изданию этой книги, мы стремились к тому, чтобы через мрак запредельного, иррационального зла и сверхчеловеческих страданий читатель смог разглядеть струящийся тихий свет вечности и убедиться в том, что «бессильно зло, мы вечны, с нами Бог», что «миром правит Бог, только Бог, и никто другой» (о. Иоанн Крестьянкин).

Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, – говорит Господь (Откр. 2, 10). Свидетельство святых – не о крепости естества человеческого, а о силе Божией, изобильно изливаемой Господом на любящих Его.

Исторически именно мученики стали первым ликом святых в Церкви.[2] Согласно Откровению светом мученичества будет озарен и самый конец истории Церкви и мира. Мученичество – это апогей христианской святости. Оно являет собой хрис тианский подвиг в его наивысшем выражении и предельной концентрации.

Прославлением мучеников наполнено православное богослужение; собственно, именно с их почитания началось литургическое прославление святых. Святым мученикам (в богослужении они именуются также страстотерпцами) посвящены особые песнопения – мученичны, которые поются во все дни седмицы, кроме воскресенья, на вечерне, утрене и Литургии.

Мученики в переводе с греческого – «свидетели», то есть христиане, засвидетельствовавшие свою веру во Христа и принявшие мученическую смерть. Свидетельством о Христе является всякий христианский подвиг, всякая праведная христианская жизнь, совершаемая в послушании евангельским заповедям. Но мученичество – это свидетельство не только жизнью, но и самой смертью, прямое исполнение слов Спасителя: Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет (Ин. 12, 26).

В годы гонений вопрос о вере встает с особой неотвратимостью: каждый христианин если не становится мучеником, то обязан стать исповедником своей веры во Христа перед лицом неверия и богоборчества. Иначе он, по непреложному духовному закону, постепенно или в решающий момент испытания отпадает от веры и благодати, становится предателем Христа: Кто не со Мною, тот против Меня… (Мф. 12, 30). Так было в древности и в последующие века, так произошло и в XX веке. Христиане, по сути, сдавали экзамен на христианство: какова их вера, их любовь ко Христу, как они хранили чистоту Его учения, как исполняли заповеданное Им, как усовершенствовались в добродетелях. Ибо в момент испытания нет ничего неважного: только тот, кто хранит верность заповедям Господним, оказывается победителем.

Рассматривая подвиг мученичества, как он явлен в истории Церкви, отметим прежде всего, что основой его является пламенная любовь христианина и всецелая преданность Христу – отклик человека на призывающую благодать Творца. «Я пшеница Божия, – восклицал святой Игнатий Богоносец († 107), – пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым… Ни видимое, ни невидимое – ничто не удержит меня прийти ко Христу… Его ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего… Хочу быть Божиим: не отдавайте меня миру… Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего».[3]

На деятельную жертвенную любовь Господь отвечает милостью, Сам приходит на помощь подвижнику и дарует Свою благодать, без которой не совершается ни один христианский подвиг, тем более мученичество. Без помощи Божией немощное человеческое существо не может понести мучений. «Бог – это начало и совершение мученичества. Если сердце исповедника не будет охвачено Божественным огнем, то по-человечески ему невозможно принести исповедание о Христе и мужественно перенести мучения»,[4] – говорит старец Ефрем Филофейский.

…Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп. 1, 21), – мог бы повторить каждый из мучеников вместе с апостолом Павлом. В подвиге мученичества (как, впрочем, и во всяком другом) центральными являются истинное евангельское настроение и расположение души, непривязанность к временному миру и тому, что в мире, и твердое избрание и исповедание Христа и Его вечного Царства. Как следствие этого выбора, человек может оказаться пред лицом смерти. Известно множество примеров, когда данный выбор совершался в последний момент, так что даже не было возможности принять Таинство Крещения, и тогда совершалось Крещение кровью, иногда огнем. Такое Крещение заменяет даже не принятую купель и возвращает утерянную, говорит христианский богослов древности Тертуллиан. Так часто случалось во времена господствующего язычества или неверия. Под воздействием подвига святых мучеников к вере обращалось множество язычников, иногда и сами палачи тут же принимали смерть за Христа (см., например, жития великомученика Георгия Победоносца, великомучениц Екатерины Александрийской, Евфимии Всехвальной и многих других). В условиях сохранения христианской традиции имеет значение предшествующая добродетельная жизнь. «Чтобы воспринять Святой Дух, Который дает силы к исповеданию Божества Христа, необходимо подвизаться в очищении души и тела и затем воспринять венец»,[5] – поясняет старец Ефрем.

Благодать, сопутствующая страданиям за Христа, вселяет в душу страстотерпца и ту парадоксальную для мира радость мученичества, о которой постоянно говорят богослужебные песнопения святым мученикам. Радоваться в страданиях призывали своих учеников святые апостолы: …Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесьи восторжествуете (1 Пет. 4, 13). Вот как объясняет радость мучеников старец Паисий Святогорец († 1994): «Для святого, идущего на мученичество, его любовь ко Христу превосходит боль и нейтрализует ее… Когда разгорается любовь ко Христу, мученичество становится торжеством: в этот миг огонь прохлаждает лучше, чем купание, потому что его жжение теряется в жжении Божественной любви… Человек не чувствует ни боли, ни чего-либо другого, поскольку его ум находится во Христе и его сердце переполняется радостью…»[6] Старец Паисий вновь указывает на то, что мучеником может стать только христианин, усовершившийся в добродетелях, имеющий «многое смирение» и любовь ко Христу; иначе благодать оставит его.

В истории мученичества есть случаи, когда христиане, уже обреченные на смерть за свою веру, в последний момент лишались мученических венцов. Например, из жития святого мученика Никифора († ок. 257) известно, что его друга пресвитера Саприкия уже вели на смерть за твердое исповедание веры, но он удержал в душе страсть, не желая примириться с Никифором. И в последний момент Господь отнял от Саприкия Свою благодать. Пресвитер устрашился смерти и уклонился от подвига (принес жертву идолам). Тогда вместо него пострадал Никифор.

История гонений XX века, наполненная проявлениями мученической верности Христу, очевидно, тоже знает примеры таких падений. Однако лукавый век оставил нам немного живых свидетельств и мученических актов, подобных древним по яркости и силе,[7] что является главной трудностью для исследователей святости этого исторического периода.

Предъявляя страдальцам за Христа обвинения в политических преступлениях, богоборцы не изобрели ничего нового. Древние мученики также зачастую обвинялись именно в политических преступлениях (ибо непочитание признаваемых законом богов и отказ от участия в языческих культах в Древнем Риме являлось преступлением против власти). Более того, Сам Христос, их Учитель, был судим как политический преступник: делающий себя царем, противник кесарю (Ин. 19, 12).

Притом, что гонения в прошлом веке по своей жестокости и изощренности могли соперничать с гонениями первых веков христианства, на страдания и смерть новомученики шли зачастую тайно. Не было открытого, всенародного свидетельства веры во Христа, не очевидна и сила воздействия на окружающих. Очевидцами подвига новомучеников чаще всего становились лишь их палачи, которые сами вскоре погибали в адском колесе репрессивной машины. Протоколы следственных дел 1930-х годов, хранящиеся ныне в архивах ФСБ, составленные руками гонителей, от начала до конца проникнуты ложью и несут на себе печать безумия безбожной власти. Писались они вовсе не для того, чтобы явить миру подвиг страдальцев, даже не с целью объективно засвидетельствовать о таковом, но с тем, чтобы замарать чистоту их исповедания. Тем не менее Бог, для Которого нет ничего сокровенного, по Своему благому Промыслу являет Церкви Своих святых. Мы же можем говорить лишь о том, что нам явлено, а те святые, о которых нам ничего не открыто, остаются «неявленными». Очевидно, таких большинство. Земное прославление святых имеет прежде всего домостроительное значение: случаи святости есть тайна Божия, а Церкви открыты лишь те из них, которые полезны для спасения людей. И самочиние здесь менее всего уместно.

Наконец, заметим, что тема мученичества, тема свидетельства о Христе, актуальна и для нашего времени, даже особенно актуальна. «Церковь наша верует и исповедует, – говорит отец Ефрем, – что до самых последних времен, до самого скончания века не иссякнут святые и она будет являть людей, достойных венцов на Небесах… Святые последних времен – это те, кто исповедуют и возвещают, что Христос есть истинный Бог, воплотившийся ради человека. Это исповедание и увенчает их венцом святости… Мы видим, как разворачиваются события в мире, знаем из пророческого откровения Церкви, что настают тяжкие времена, так что, возможно, мы уже находимся внутри круга и, чем дальше, тем ближе будем приближаться к его центру, – и тогда главное, о чем мы должны позаботиться, – это о едином на потребу. Будем приготовляться духовно, готовить душу, очищать себя от всякого греха, каяться в грехах содеянных или в тех, что, возможно, мы еще не раз совершим, дабы как можно лучше приготовиться к концу. Кто знает, может, и нам предстоит пострадать».[8] Все это очевидно для заботящегося о своем спасении христианина…

Страшный размах богоборчества в XX веке, по непреложному духовному закону, обусловил подъем христианского духа, и, как следствие, появились сонмы новых мучеников Церкви Русской.

«Как совершается переход немощного человека в то духовное состояние, когда он становится исповедником, свидетелем Христовым?» – задается вопросом автор книги. В очерках о святых и подвижниках благочестия правда жизни переплетается с правдой жития. Свет евангельский, отблеск благодати, озаряя души этих людей, являлся вместе с тем маяком и для тех из их окружения, кого он коснулся. Многих само их существование укрепляло в терпении. В период гонений стремительно возрастала святость, годами набирая силу в событиях повседневных и внешне неприметных, увенчиваясь в судьбах новомучеников высшим подвигом свидетельства о Христе самой смертью.

«Житийные» свидетельства, представленные в книге, как бы тонут в море зла и скорбей. Чтобы лучше высветить подлинную суть пережитой трагедии, выявить в ней правду христианского подвига, автор выбрал лишь те эпизоды (в полноте представить все здесь, конечно, невозможно), в которых приоткрываются черты святости во Христе.

Среди новомучеников Церкви Русской XX столетия ярко светит имя митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) – первого архиерея, пострадавшего от рук гонителей († 25 января 1918). Его последние часы явственно напоминают страдания Христа. Пятница, ночь, спящие ученики, Христово одиночество в скорби. Он шел на верную смерть кротко, безропотно, осеняя себя крестным знамением… Не случайно церковное празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской связано с памятью этого святого – в ближайший воскресный день после 25 января (по старому стилю).

В первые послереволюционные годы в адрес гонителей звучали слова обличения из уст Первосвятителя – святого Патриарха Тихона († 25 марта 1925): «Реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды…» Несколько лет патриаршества стали для святителя Тихона непрерывным крестным подвигом противостояния изощренным провокациям властей, пытавшихся разрушить Церковь извне и изнутри. Предельно изнуренный скорбями и борьбой, постоянно испытывавший на себе давление богоборцев, святитель скончался на Благовещение. Его похороны стали первым всенародным прославлением Патриарха.

В окрестностях шахты, куда была сброшена Елизавета Федоровна со своими соузниками († 5 июля 1918), по уверению местных жителей, несколько дней раздавались звуки Херувимской песни. Херувимская – особенно торжественный момент Литургии, вынос Святых Даров. Души святых страдальцев приносились в дар Богу.

Кончину священномученика Андроника, архиепископа Пермского († 7 июня 1918), мучители назвали «похоронами Андроника». Выкопанная самим святителем в лесу могила оказалась коротка, пришлось продлить ее в ногах… Закончив, владыка попросил разрешить ему помолиться. Палачи разрешили. Архипастырь, помолившись, благословил Пермскую землю и свою паству на все четыре стороны и произнес: «Я готов». «Победители» закопали владыку живым и лишь затем «для надежности» расстреляли его, погребенного под слоем земли.

Узник Соловецкого концлагеря священномученик Иларион, архиепископ Верейский († 15 декабря 1929), однажды сумел добиться у начальника лагеря разрешения служить пасхальную службу. К крестному ходу, вышедшему из ветхого кладбищенского храма, присоединились находившиеся рядом люди… Его соузник писатель Борис Ширяев писал об этом: «С победным, ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно… Ликующий хор “сущих во гробех” славил и утверждал свое грядущее, неизбежное, непреодолимое силами зла Воскресение». Владыка Иларион умер на этапе в ленинградской тюремной больнице, заразившись в поезде сыпным тифом… Склонившийся над ним врач сказал, что кризис миновал и он может поправиться. Владыка едва слышно ответил: «Как хорошо! Теперь мы далеки от…» – и через несколько минут скончался.

Соловки – «дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с духом вечным, Господним» – в 1920-е годы превратились в один из самых страшных лагерей смерти. Над древним Преображенским собором был водружен красный флаг, вдоль стен расставлены конвойные, а внутри был устроен настоящий ад. Каторжное население Соловецкого лагеря в первые годы его существования колебалось от 15 до 25 тысяч. За зиму тысяч 7–8 умирало от цинги, туберкулеза и истощения… И все же дух человеческий сильнее. Будучи на волосок от смерти, люди находили в себе силы жить. И не только жить, но и хранить священную веру. Собственно, и жить-то можно было в тех условиях только верой, только Христом. Еще одно замечательное свидетельство оставил Борис Ширяев. Неподалеку от лагеря, в лесу, он случайно обнаружил скрытую келью, где, не переставая, молился о томящихся в заключении и о всей страждущей России неизвестный монах-отшельник. Перед неугасимой лампадой среди старинных образов согбенный старец исполнял свое молитвенное правило, как последний воин некогда великого духовного братства Соловецких подвижников. Эта келья, озаренная изнутри теплым светом, навсегда осталась для писателя символом Соловков и торжества жизни над смертью.

Несравнима для нас ценность свидетельства епископа Ковровского Афанасия (Сахарова), исповедника († 15 октября 1962), которому Бог судил пережить страшные довоенные и послевоенные гонения и донести до новых поколений христиан правду исповедничества и мученичества 1920–1930-х годов. В службе Всем святым, в земле Русской просиявшим, составленной святителем, звучит голос прославленного Церковью святого XX века о своих современниках, сподвижниках и сострадальцах:

«О, твердости и мужества полка мученик Христовых, от хинов лютых за Христа убиенных! Тии бо Церковь Православную украсиша и в стране своей крови своя, яко семя веры, даша, и купно со всеми святыми достойно да почтутся.

О велицыи сродницы наши, именованнии и безыменнии, явленнии и неявленнии, Небеснаго Сиона достигшии и славу многу от Бога приимшии, утешение нам, в скорби сущим, испросите, веру нашу падшую возставите и люди расточенныя соберите, от нас, яко дар, песнь благодарения приемлюще».

Пожалуй, самым значимым символом страшных гонений XX века и одновременно одним из самых значительных свидетельств верности Христу стал полигон Бутово – место массовых репрессий 1930–1950-х годов, воплощение ужасов апокалипсиса. За год, с июля 1937 по август 1938-го, на полигоне было расстреляно 20 765 человек. Из них около тысячи, по материалам следственных дел, пострадали за веру.

Как Господь был распят среди разбойников, так и здесь в безымянных могилах-рвах бок о бок, один на другом лежат останки святых и гонителей веры, жертв и их мучителей. Когда несколько лет назад была предпринята попытка вскрыть небольшой участок расстрельного рва, на квадрате десять метров было обнаружено около 150 останков тел. Люди лежали в пять слоев. А это значит, что убитые и раненые падали на мертвых.

На месте Бутовского полигона сейчас воздвигнут прекрасный храм во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской. Пасхальный символ этого великого святого места – высокий и легкий памятный крест-голубец, один на всех, объединенных страданиями и надеждой на Воскресение…

Посещение Бутовского полигона никого не может оставить безучастным. Автор книги вспоминает свою первую поездку в Бутово: «…я поймала себя на мысли, что по этой земле страшно ступать. На ней буквально нет свободного места – это сплошная “братская могила”… И все же, несмотря на онемение от исключительной жестокости, масштаба и близости трагедии, которое испытываешь здесь в первый раз, понемногу приходит и другое чувство. Я никак не могла подобрать слово, понять, где и когда это уже было. И только потом вспомнила: точно такое же чувство было и в Риме на Аппиевой дороге, в катакомбах первых христиан! Раки с мощами мучеников, убитых в Колизее, множество женских, детских погребений – и вдруг в простенке в одном из гротов на стене рисунок: тонкой, изящной линией выписаны райские праздничные павлины – символ нетления в раннем христианстве. Удивительно яркие краски – красная, бирюзовая и фиолетовая. Вечная Пасха! Да, Бутово – это наша Аппиева дорога, это наша Голгофа».

Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) († 5 февраля 2006) арестовали уже тогда, когда репрессии пошли на убыль. Это был 1950 год, в стране восстанавливалась мирная жизнь, новое поколение советских людей шествовало по пути строительства земного «светлого» будущего. А вера Христова оставалась по-прежнему гонимой. Арест, нелепые обвинения, жестокость следователя, лжесвидетельства… Камера-одиночка в Лефортовской тюрьме, заключение в Бутырках в камере с уголовными преступниками, семь лет исправительно-трудовых лагерей. Общий барак, непосильный труд на лесоповале. Затем Гаврилова Поляна – «инвалидное лагерное подразделение» под Самарой, молитва под самым потолком на третьем ярусе нар, тайные воскресные службы в заброшенном недостроенном бараке…

Отец Иоанн дожил до наших времен. Наделенный особыми дарами от Бога, он помогал людям утвердиться в вере, согревал всех любовью, помогая «прорваться к свету через потемки времен “застоя”». Напутствием всем нам звучат его слова: «Время, в которое привел нам жить Господь, – наисмутнейшее, смущение, смятение и неразбериха колеблют непоколебимое, но это еще не конец. Впереди еще более сложные времена. Бездумно ныне жить нельзя. И не забывайте, чадца Божии: бессильно зло, мы вечны, с нами Бог… Миром правит Бог, только Бог, и никто другой…»

Все далее уходит от нас XX век – свидетель жестокой грозы, разразившейся над нашей страной и всем миром, век контрастов: необычайной концентрации зла и жертвенности человеческого духа, демонстрирующий падения православных империй и провозвещающий грядущие апокалипсические испытания. Век, принесший небу прекрасный, сияющий множеством граней бриллиант – «плод красный спасительного сеяния»[9] Христова, сонм святых, исповедавших имя Господа пред лицом гонителей и прославивших Его подвигом мученичества. Только этот плод и может созреть в земном времени для вечности. Зло, как не сущее, возвращается в свое небытие, а святость угодников Божиих сияет новыми бесчисленными звездами в Царстве вечного Бога.

Многие христиане XX века удостоились от Бога славы исповедничества и мученичества. Иные же, пройдя узкой стезей посреди безумствующего в своем безбожии мира, словами и делами, всей своей жизнью, в разных обстоятельствах, куда поставлял их благой Промысл Божий, свидетельствовали о Христе. Не только смерть, но вся их жизнь была исповеданием имени Христа, свидетельством о правде и милости Божией, открытой в Его святых заповедях. Они являют собой живой пример для современников.

Цепь преемственности не прервалась, да она и не может прерваться и пребудет вплоть до последних дней этого мира. Потому что это преемственность Божественного Предания, дыхание Духа Божия, вечного и животворящего.

Главный редактор

протоиерей Владимир Силовьев

1

Цит. по: Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. М.: Храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке, 2006, С. 278.

2

Первые сведения о чествовании мучеников относятся к концу I – началу II века (св. Игнатий Богоносец, св. Поликарп Смирнский и др.). С этого же времени зарождается традиция почитать день кончины мученика как день его рождения в жизнь вечную. После эпохи гонений, в конце IV века, число святых увеличилось настолько, что не было ни одного дня, не имеющего памяти своего святого, и большинство из них были мучениками.

3

Послание св. Игнатия к Римлянам, гл. IV–VI (цит. по: Ранние отцы Церкви: Антология. Брюссель, 1988. С. 124–125). В жизнеописании святого Игнатия повествуется следующее: «Когда его вели на съедение зверям, он непрестанно имел в устах имя Иисуса Христа. Язычники спросили его: для чего он непрестанно воспоминает это имя? Святой отвечал, что он, имея в сердце своем имя Иисуса Христа написанным, устами исповедует Того, Кого в сердце всегда носит. После того как святой съеден был зверями, при оставшихся его костях, по изволению Божию, сохранилось целым сердце. Неверные, нашедши его и вспомнив слова святого Игнатия, разрезали это сердце на две половины, желая узнать, справедливо ли сказанное святым. Они нашли внутри, на обеих половинах разрезанного сердца, надпись золотыми буквами: Иисус Христос. Таким образом, священномученик Игнатий был именем и делом Богоносец, всегда нося в сердце своем Христа Бога, написанного Богомыслием ума, как бы тростью».

4

Игумен Ефрем. До скончания века не иссякнут святые. Беседа 28 // Искусство спасения: Беседы. М.: Издательский дом «Святая Гора», 2012. Т. 1. С. 396.

5

Там же. С. 391.

6

Паисий Святогорец. Слова. Салоники; М., 2001. Т. II. С. 250.

7

Древние «мученические акты» – это судебные протоколы, или так называемые проконсульские акты, которые велись секретарем проконсула или прокуратора; в них записывались обвинение, допрос, показания свидетелей, пытки и приговор. Копии с этих актов можно было получать за плату. По распоряжению императора Константина они хранились во всех крупных городах империи. Иногда оставались записи, сделанные самими христианами – очевидцами страданий и кончины мученика. В некоторых церквах сведения о святых мучениках собирались по распоряжению епископа, причем это дело велось тщательно и систематически (см.: Скабалланович М. Толковый типикон. Вып. 1. Киев, 1910. С. 307. Примеч. 3). При этом заметим, что все пострадавшие за Христа вносились в списки святых без расследования, уже в силу очевидности их подвига – очищения мученической кровью.

8

Игумен Ефрем. До скончания века не иссякнут святые… С. 388–389, 396–397.

9

Из службы Всем святым, в земле Русской просиявшим.