Читать книгу Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век - М. И. Дегтярева - Страница 17

Часть II

В революционном вихре

Царственные страстотерпцы

Романовы. Венценосная семья

В поисках выхода

ОглавлениеНеудачное участие России в войне с Японией послужило стимулом для всплеска радикальных выступлений, принявших в период 1905–1907 годов размах национальной смуты. Расстрел полицией и казаками мирной рабочей демонстрации имел роковое значение. Девятого января Царя не было в столице, о случившемся ему доложили слишком поздно, однако в тот день над Петербургом развивался царский штандарт, и жестокая расправа была воспринята в обществе как «личный приказ» Государя.

Между тем начало первой русской революции побудило Николая Александровича предпринять шаги, о которых в иных условиях не могло быть и речи: не симпатичные ему лично, внушавшие скорее беспокойство, они имели целью умиротворить общество, которое требовало политического представительства. В момент принятия решения об изменении основ управления Николаю Александровичу помогли присущие ему терпимость и выдержка. Обычно эти качества распространялись даже на тех, кто вел себя с ним порой дерзко и оскорбительно, так что С. Ю. Витте заметил однажды, что не встречал в своей жизни настолько воспитанного человека, как Царь. Благодаря этим качествам в условиях кризиса Николай II справился с трудной ролью «медиатора», сумев на время привести к согласию представителей разных общественно-политических сил.

Выбор был сделан не в пользу усмирения волнений, а в пользу предоставления законосовещательных полномочий новому институту – Государственной думе. «Единственное утешение, – писал Николай Александрович своей матери, – это надежда, что такова воля Божия, что это тяжелое решение выведет дорогую Россию из этого невыносимо хаотичного состояния, в котором она находится почти год».

Манифест от 17 октября 1905 года положил начало комбинированному типу политической системы. Россия оставалась по-прежнему самодержавной монархией, однако в ее политическом строе просматривался принцип разделения властей. Третий пункт Манифеста обязывал утверждать все законопроекты через Государственную думу.

В обществе Манифест был воспринят как конституционный акт. Реакция на оглашение документа была неоднозначной, но чрезвычайно эмоциональной. Николай Александрович отмечал в том же письме, адресованном матери: «Хотя теперь я получаю массу самых трогательных заявлений благодарности и чувств, положение все еще очень серьезное. Люди сделались совсем сумасшедшими, многие от радости, другие от недовольства».

Сущность Манифеста раскрывал подписанный Царем 23 апреля 1906 года текст Основных государственных законов Российской империи. В четвертом параграфе первой главы прямо говорилось о том, что Царю принадлежит самодержавная власть. При самой последней правке были вычеркнуты слова о неограниченном характере самодержавия. Однако главе государства принадлежал «почин по всем предметам законодательства». Это означало сохранение за Государем права утверждения законов. От его лица в стране осуществлялась и судебная власть. Дума же обладала правом законодательной инициативы и приобретала определенные функции бюджетного контроля. Избиралась она на пять лет, но при этом Император имел право досрочного роспуска представительного органа.

3 июня 1907 года под влиянием масштабных волнений 1905–1907 годов в России был принят новый избирательный закон в соответствии с политическими установками П. А. Столыпина: «Сначала успокоение, потом реформы» и «Дума должна быть дворянской и русской». Закон обеспечивал значительное преобладание в законодательном органе представителей дворянского сословия и крупных собственников над представителями крестьян, сокращение общего числа депутатов и выборных от лица рабочих; заметно меньше голосов получили национальные окраины, несколько сократилась и численность депутатов по городу (в основном там, где политические предпочтения склонялись в сторону либеральной партии кадетов).

Вопреки устоявшемуся мнению о нежелании царской власти заниматься рабочим законодательством, в период работы II и III Государственной думы помимо проекта аграрной реформы, реформы местного самоуправления, законопроектов, имевших целью поддержку национальной политики и укрепления обороноспособности, предпринимались и шаги, направленные на решение рабочего вопроса. Принятый 23 июня 1912 года закон предусматривал получение рабочими выплат в случае временной нетрудоспособности и обязывал предпринимателей организовывать для рабочих бесплатную медицинскую помощь. Для накопления необходимых средств создавались больничные кассы, которые пополнялись за счет взносов из заработной платы рабочих и сборов с предпринимателей. Закон был принят в пакете с законом о страховании рабочих от несчастных случаев. Распространялся он на относительно небольшой круг рабочих, охватывая только фабрично-заводскую промышленность, но и это было важным этапом в процессе развития рабочего законодательства.

IV Государственная дума, проработавшая с ноября 1912-го по февраль 1917 года, в политическом отношении оказалась более «поляризованной» по сравнению с предыдущей. Часть голосов «октябристов» распределилась между «правыми» и оппозиционными партиями, пока начавшийся экономический кризис и вступление России в Первую мировую войну не положили конец разделению, и тогда довольно разнородное в политическом отношении «большинство» объединилось в поисках компромисса в единый «прогрессивный блок», выступивший с идеей формирования Министерства общественного доверия и проведения ряда демократических преобразований.

Жестокая кровопролитная война началась 15 июля 1914 года. Россия, следуя утвердившемуся при Александре III курсу покровительства в отношении славянских народов, с 17 июля приступила к мобилизации. В ответ союзница Австрии – Германия – 1 августа объявила войну России.

Многие современники Николая II свидетельствуют о том, что он не хотел войны. Миролюбивый настрой Царя не подлежал сомнению, и он «страстно молил Бога отвести войну, которая, по его мнению, была близка, но не неизбежна».[29] Для России война была крайне невыгодна. Страна находилась в стадии политического урегулирования сложнейших социально-экономических проблем, в военно-техническом отношении она уступала Германии, незадолго до того было начато перевооружение армии. Никто не рассматривал возможность наступательной военной кампании. Но, несмотря на предложения России о посредничестве и о начале прямых переговоров между Санкт-Петербургом и Веной, Австрия и Германия бросили вызов.

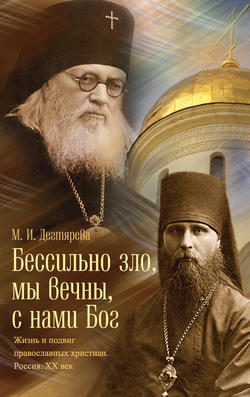

Верховный главнокомандующий русской армии Государь Император Николай Александрович и ефрейтор русской армии Цесаревич Алексей Николаевич

Проба солдатской каши. Октябрь 1915 г.

Вот как встретили известие о начале войны члены Царской семьи: «Ее Величество, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, попросила Татьяну Николаевну позвать отца, и в тот же момент он вошел. Он был бледен и сразу же сообщил им об объявлении войны. Несмотря на все усилия, голос выдавал его волнение. Услышав ужасное известие, Царица заплакала, а за нею – и дочери».[30]

29

Жильяр П. При дворе Николая II: Воспоминания наставника цесаревича Алексея. 1905–1918. М.: Центрполиграф, 2006. С. 69–70.

30

Там же. С. 69.