Читать книгу Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век - М. И. Дегтярева - Страница 13

Часть I

Перед грозой

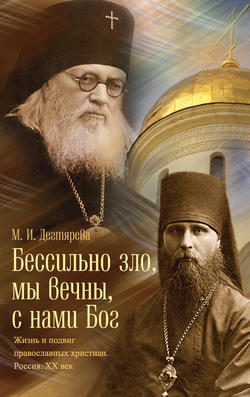

Русский святогорец

Преподобный Силуан Афонский

1866–11(24).09.1938

ОглавлениеПамять 11 сентября; в Соборе Афонских преподобных – 2-я Неделя по Пятидесятнице; в Соборе Тамбовских святых – 28 июля

По образу служения старец Силуан занимает особое место среди святых Русской Православной Церкви XX века. Земная жизнь его окончилась в 1938 году. Он не оказался среди исповедников и мучеников за Христа, ему был уготован путь подвижничества, но, будучи молитвенником за мир, он глубоко переживал драму своего времени…

Из огня

Мир удерживал Симеона крепко. В ранней юности возгоревшийся желанием монашеского образа жизни, он тем не менее не избежал соблазнов мира, но, покаявшись после некоего видения, вернулся к своему прежнему стремлению. Затем – военная служба. Отец хотел, чтобы Симеон прошел ее прежде окончательного избрания жизненного пути.

Родительское благословение привело юношу из Тамбовской губернии в столицу. Возможно, отец надеялся, что строгий распорядок солдатской жизни с его дисциплиной изменит душевный настрой сына в сторону большей практичности, а юношеские мечты о монашестве понемногу войдут в спокойное русло мирского благочестия. Расчет оказался верным: в казарме при многолюдстве и постоянной занятости держать ум в молитве было невозможно. Внешние условия располагали к тому образу жизни, который вели его сверстники. А душа страдала от суеты, от «голода» по молитвенной жизни и еще от того, что, ощутив призыв Божий, Симеон не нашел в себе сил и решимости исполнить то, к чему влекло его сердце, – узнав вкус благодати, вернулся к пище пресной.

Желание посвятить жизнь монашескому деланию возникло у Симеона рано. Верующая крестьянская семья, где Бога чтили, где труд был и необходимостью, и добродетелью, привила ему воздержанность, дала правильный настрой: все, что ни делаешь, делай с молитвой, с памятью об ответе и о конечной цели земных трудов. Праздным он не был никогда, даже занятия в школе был вынужден оставить, проучившись всего «две зимы», – надо было помогать отцу и братьям.

И вот в этой-то простоте, не от изнеженности, а от привычки жить по-Божиему, родилось и окрепло стремление потрудиться для Господа безраздельно. И Симеон высказал отцу свое сокровенное желание – принять постриг в Киево-Печерской лавре.

Послушание родительской воле было для него свято, а тут на несколько лет – армия, казарма… Однако даже сослуживцы замечали признаки того разлада, который был у него внутри: «Умом он на Афоне и на Страшном Суде».

Незадолго до окончания срока службы Симеон направился к о. Иоанну Сергиеву, решив испросить у кронштадтского пастыря благословение на монашество.

Отца Иоанна он не застал и лишь оставил записку с просьбой помолиться о том, чтобы «мир его не задержал».

И молитвами святого праведного Иоанна совершилось дело необычное: на следующий же день в казарме Симеон почувствовал море огня, «адское пламя», которое гудело вокруг него с тех пор непрестанно до того самого момента, пока он не расстался с миром и не пришел послушником на Святую Гору, в русский Пантелеимонов монастырь.

Полвека на Афоне

Сорок шесть лет провел он в обители с общежительным уставом. Внешняя жизнь монаха однообразна. Работа на мельнице, труд эконома, заведование мастерскими и торговой лавкой не могут поведать о главном, о внутреннем делании – непрестанной борьбе со страстями, об очищении ума и сердца от суетных и греховных помыслов, об обучении молитве.

Главной трудностью на монашеском пути оказалось то, что не было у него учителя, старца, который помог бы опытным советом, оградил от опасностей, неизбежных для всякого новоначального подвижника, и самой обязанностью к послушанию поставил душу в положение, угодное Богу, – «исполнителя духовных уроков» без примеси горделивого мнения.

Были на этом пути и преткновения, и напряженная внутренняя брань, ведомая до конца, во всей полноте, лишь самому монаху. Записки подвижника сохранили только некоторые случаи, малую толику того, что довелось ему пережить. Среди них есть рассказ о том, как, будучи еще неискушенным, отпросился Симеон в скит Старый Русик для жизни в безмолвии, настоял на своем, не послушал совета игумена и получил урок: через некоторое время был вынужден вернуться назад с болезнью, до конца жизни напоминавшей ему о важности монашеского послушания.

Есть в писаниях старца и свидетельство о том, как было дано ему рано «узнать Бога» через откровение, «взойти на Небо», и каким трудным оказался потом подъем после поражения помыслами тщеславия и гордости, как горько было потерять благодать.

В 1896 году Симеон был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году принял схиму с тем же именем. Но и под защитой монашеского покрова мысленная невидимая брань продолжалась годами. Пятнадцать лет он вел непрерывную борьбу за бесстрастие в строгом посте, бдениях с небольшими перерывами на сон, при постоянном откровении помыслов и частой исповеди.

Побеждать врагов Христовым смирением

Не имевший учителя, преподобный Силуан Афонский в своих записях, которые теперь уже переведены на разные языки, стремился поделиться с людьми, желающими вести жизнь подвижническую, плодами своего опыта. И главной темой его поучений становится тема смирения. Если только возможно, увещевает он, нужно постараться поручить себя духовному руководству; это простейший, наиболее удобопроходимый путь духовного возрастания.

«Кто хочет непрестанно молиться, тот да будет во всем воздержан и послушен старцу, которому служит. Он должен чисто исповедоваться и помышлять, что и духовником и старцем управляет Господь благодатию Своею, тогда не будет у него плохих мыслей против них. Такого человека за его святое послушание будут учить благие мысли от благодати, и он будет преуспевать во смирении Христовом. <…>

Кто без руководителя хочет заниматься молитвой и в гордости подумает, что он может по книгам научиться, и не будет ходить к старцу, тот уже наполовину в прелести. Смиренному же поможет Господь; и если нет опытного наставника и он будет ходить к духовнику, какой есть, то за смирение покроет его Господь.

Помышляй, что в духовнике живет Святый Дух, и он тебе скажет, что до́лжно. Но если ты подумаешь, что духовник живет нерадиво и как может в нем жить Святый Дух, то за такую мысль ты сильно пострадаешь, и Господь смирит тебя, и ты непременно падешь в прелесть.

Если человек не все говорит духовнику, то его дорога кривая и не ведет ко спасению, а кто все говорит, тот прямо пойдет в Царство Небесное».[24]

Ведомо было преподобному Силуану и то, что в современном мире не так много наставников, искушенных в духовной брани; знакомы и одиночество, и сомнения души, ищущей руководства и не находящей опытного «проводника». Но и в таких обстоятельствах афонский подвижник призывает не отчаиваться, а во всем полагаться на Промысл: «Когда нет добрых наставников, то должно предаваться воле Божией во смирении, и тогда Господь Своею благодатию будет умудрять, ибо Господь так много нас любит, что и выразить невозможно, и ум постигнуть не может, и только Духом Святым познается Божия любовь от веры, от ума же не познается…»[25]

И монашествующим, и мирянам напоминает преподобный Силуан о цели христианской жизни – стяжании благодати Святого Духа – и о том, за что, за какие провинности она может оставить того, кому Господь дал вкусить ее плодов: «Из-за гордости теряется благодать Божия, а вместе с ней и любовь к Богу, и дерзновение в молитве…»[26]

Гордость влечет за собой тщеславие, неприязнь к брату и его осуждение, зависть и нечистые помыслы, пристрастие к земным вещам и жалость к себе. И тогда «опустошенная и унылая душа скучает о Боге, как скучал отец наш Адам по изгнании из рая».

Как вернуть милость Божию, Его благорасположение, свет, оживляющий и просвещающий душу? И на этот вопрос есть ответ в наставлениях старца Силуана: «Смиряй себя как можно больше; держи ум свой в сердце и во аде. Чем больше смиришь себя, тем бо́льшие получишь дары от Бога».[27]

Не о наружном, показательном смирении говорит здесь старец, а о том чувстве, которое не должно покидать человека, обручившего себя Христу: памяти о грехах, о милости Божией к нам и о Его прощении, которые сами по себе уже могут изгнать из души и превозношение, и ревнивое состязание с ближними:

«Когда душа познает Господа Духом Святым, какой Он смиренный и кроткий, тогда видит себя хуже всех и рада сидеть на гноище, как Иов, в худых одеждах, а людей видеть в Духе Святом, сияющими и похожими на Христа…

Когда мир Христов придет в душу, тогда она рада… других видеть во славе… Тайна сия смирения Христова – велика, и невозможно ее объяснить.

От любви душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются».[28]

До скончания дней пребывая на Святой Горе, устремляясь душой на Небо, святой старец Силуан Афонский не оставлял и молитвы за мир. Он знал о его пороках, об умножающемся нечестии и оскудении веры, но от этого не меньше любил людей и желал им спасения. «Молиться за мир – кровь проливать», – говорил он и поминал всех, и подвизающихся, и коснеющих в грехе, видя в последних «больных», нуждающихся в большем внимании и в более усердной помощи, чем «здоровые».

Рекомендуемые источники и литература

Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы / Автор-сост. Н. Новиков. М.: Отчий дом, 2004. Т. I.

Софроний (Сахаров), архимандрит. Письма близким людям. Переписка с семьей протоиерея Бориса Старка. М.: Отчий дом, 1997.

Софроний (Сахаров), архимандрит. Письма в Россию. Эссекс; М.: Иоанно-Предтеченский монастырь, Братство святителя Тихона, 1997.

Софроний (Сахаров), архимандрит. Старец Силуан. Эссекс: Монастырь св. Иоанна Предтечи, 1990.

24

Преподобный Силуан Афонский. Разумение – во смирении // Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы / Автор-сост. Н. Новиков. М.: Отчий дом, 2004. Т. I. С. 680–681.

25

Там же. С. 682.

26

Преподобный Силуан Афонский. Великая наука // Молитва Иисусова: Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы / Автор-сост. Н. Новиков. М.: Отчий дом, 2004. Т. I. С. 213.

27

Там же. С. 211.

28

Там же.