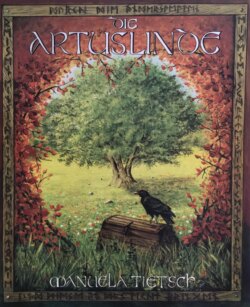

Читать книгу Die Artuslinde - Manuela Tietsch - Страница 8

6 Ritter Talivan

ОглавлениеIch wachte durch den frühmorgendlichen Gesang der Vögel auf. Es dämmerte gerade, noch bedeckte dichter Nebel den Boden, bis hinauf in die Baumwipfel. Die Luft war kühl, so kühl, daß ich meinen Atem sehen konnte. Ich zitterte am ganzen Körper. Meine Glieder waren steif und schmerzten. Ich versuchte mich zu strecken, ohne vom Baum zu fallen. Nicht nur die Kälte trug Schuld an meinem Zittern, es lag auch an der Aufregung.

Meine Hoffnung, wieder unter der Linde aufzuwachen, war wie eine zu dünne Eisschicht zerbrochen. Mir wurde überdeutlich bewußt, daß ich in meinem Kleid, nur mit dieser leichten Decke, die zudem feucht war, nicht lange überstehen könnte. Die Decke war ekelhaft klamm, sie hielt lediglich den kühlen Wind davon ab, mir die Haut gänzlich von den Knochen zu reißen. Wärme spendete sie keine. Ich mußte sie unbedingt irgendwo zum Trocknen aufhängen. Wie sollte ich sie jedoch wiederfinden, wenn ich womöglich sonstwohin laufen mußte, um einen Bach zu finden, wo ich meinen Wasservorrat auffüllen konnte. Außerdem mußte ich mir einen besseren Schlafplatz suchen. Dieser war zwar vergleichsweise sicher, doch gemütlich beim besten Willen nicht.

Warum nur glaubte ich, daß ich auch heute nicht den richtigen Weg fand? Oder einen Menschen des 21. Jahrhunderts?

Als ich glaubte, meinem Körper wieder trauen zu können trotz der kalten Starre, die ihn bedrückte, begann ich mit dem Abstieg. Beim letzten Ast hielt ich mich mit den Händen fest und ließ mich nach unten gleiten. Ein paar Leibesübungen dehnten meinen steifgefrorenen Körper. Mein Magen knurrte. Sollte ich ihm meinen vorletzten Apfel anvertrauen? Gegebenenfalls fand ich ja ein paar Beeren oder Früchte? Ich aß ihn! Im besten Falle konnte ich das eine oder andere Wildgemüse sammeln? Vorausgesetzt ich fand mir bekanntes. Ich schickte ein Dankgebet an meine Großmutter, die trotz meines Streubens darauf bestanden hatte mir all ihre Kenntnisse in Kräuter- und naturkunde zu vermitteln. Hatte sie etwa damals schon eine Ahnung gehabt, daß ich sie einmal brauchen würde? Ich trank ein paar Schlucke Wasser. Schließlich fühlte ich mich wohler und für den kommenden Tag gestärkt. Die Sonne gewann zunehmend an Kraft. Der Nebel kroch nur noch in einzelnen Schwaden über den Boden. Tatsächlich versprach es ein angenehmer Tag zu werden, nicht so ein Trauerspiel wie gestern.

Als ich am Morgen aufwachte und feststellte, daß mein Traum nicht zu Ende war, womöglich weil es sich nicht um einen solchen handelte, hatte ich trotzdem mutig beschlossen, den Tag zu überstehen und alles andere, was kommen sollte. Vermutlich wurde ich ja inzwischen schon gesucht! Wie auch immer, der Schlaf hatte mir Kraft geschenkt. Ich sollte mich am besten südlich halten, also blickte ich zur Sonne hinauf. Selbst wenn das bedeutete in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, aus der ich vermeintlich gekomme war, würde ich bestimmt auf eine Straße stoßen. Auch auf die Gefahr hin, damit eine mögliche Suchmaßnahme zu erschweren. Würde mich denn schon jemand vermissen? Ich hängte mir meinen Rucksack mit der Decke um und tat einen weiteren Schritt in meine ungewisse Zukunft. Während des Gehens bemerkte ich überall um mich herum erwachendes Leben. Mäuse huschten durch das Unterholz, Eichhörnchen sprangen von Ast zu Ast. In der Ferne hörte ich Hirsche röhren und hoffte, ihnen nicht zu nahe zu kommen, denn mit brünftigen Hirschen war nicht gut Kirschen essen. Kirschen! Wie gerne hätte ich jetzt solche. Unweit hinter mir hörte ich Wildschweine in der Erde wühlen. Sie suchten sicherlich Bucheckern und Eicheln, während sie laut grunzten und quiekten. Bei jedem neuen Geräusch spürte ich meine Beine einen Schritt schneller werden, und mein Herz pochte laut in der Brust. Das mußte doch auch jedes gefährliche Tier hören! Mich wunderte, daß diese Tiere trotz der Helligkeit noch so geschäftig waren? Aber nein, ich hatte doch gelesen, daß all diese Tiere noch im frühen Mittelalter gar keine Dämmerungstiere waren, sondern nur durch den Menschen dazu getrieben wurden. Ein Schauer lief mir über den Rücken.

Ich war inzwischen gut eine halbe Stunde unterwegs, als ich es vor mir plätschern hörte. Ich lief erfreut darauf zu und entdeckte einen mittelgroßen Bach. Das mit Steinen übersäte, flache Bachbett schlängelte sich durch den Wald. Ich kniete am Rand nieder, um daraus zu trinken. Das Wasser sah so rein und klar aus, eine Köstlichkeit, süß und würzig. Solch ein Wasser hatte ich nie zuvor getrunken. Der Jahreszeit entsprechend war es schon recht kalt, genau das Richtige, um wach zu werden. Ich bildete mit den Händen eine Schale und spritzte mir von dem Naß ins Gesicht. Ich mußte scharf die Luft einziehen, so kalt war es. Es mußte sein, nur so konnte ich meinen Körper gegen die Kälte abhärten. Ich blickte mich um, ob mich jemand beobachtete, doch im selben Augenblick kam mir der Wahnwitz dessen in den Sinn: Ich sollte doch froh sein, wenn es so wäre! Ich nahm all meinen Mut zusammen, zog mich aus, hockte mich in den Bach und glaubte, meine Füße würden erfrieren, während ich mich prustend mit dem eisigen Wasser bespritzte. Um Atem ringend sprang ich ans Bachufer. Mit der klammen Decke versuchte ich, mich notdürftig zu trocknen, und zog mich eilig wieder an. Meine Durchblutung dankte mir die Schockbehandlung, mir wurde endlich wieder wärmer. Meine Haut fühlte sich jetzt straff an, und das ewige Zittern hörte auf. Nach meiner Kaltwasserbehandlung goß ich den restlichen Inhalt aus meiner Flasche aus und füllte sie mit dem köstlichen Wasser des Baches.

Schlagartig kam mir in den Sinn, wo Wasser floß, da lebten Menschen. Ich brauchte bloß dem Bachlauf zu folgen, der glücklicherweise in Richtung Süden lief, und er würde mich unweigerlich zum nächsten Dorf bringen. Frohen Mutes schloss ich mich dem Wasserlauf Bachabwärts an.

Ich mußte wiederum mindestens eine Stunde unterwegs gewesen sein, als ich endlich auf einen Weg stieß. Weg? Diese Bezeichnung verdiente er gar nicht. Worauf ich stieß, war eher ein Trampelpfad. Wenigstens ein solcher, schoss es mir gerechterweise durch den Kopf. Er würde mich sicherlich an eine Straße führen. Glücklich trat ich aus dem Wald auf den Pfad und folgte ihm.

Obwohl ich schon eine Weile unterwegs war, begegnete mir keine Menschenseele. Ich hörte eine gemeine Stimme in mir, die mir schadenfroh verkündete, daß ich die Hoffnung endlich aufzugeben hätte. Kindisch schnitt ich ihr eine Grimasse. Verdrossen kramte ich meinen letzten Apfel heraus und biß hinein, als wäre er mein ärgster Feind. Ich hatte die Nase voll von allem, war wütend und verzweifelt zugleich. Irgendwie mußte mein Verstand gelitten haben, anders konnte ich mir mein Erlebnis nicht erklären.

Mich an den Saum des Pfades setzend, vertilgte ich den Apfel. Eine lange Weile starrte ich kauend nur ins Leere, plötzlich vernahm ich ein Geräusch.

Pferde! Ich hörte Hufe auf dem Sandboden. Pferde auf einem Pfad, das bedeutete sicherlich auch Reiter. Mein Körper setzte schon zum Sprung in die Mitte des Pfades an, als mich eine Eingebung zurückhielt. Ich atmete ein paarmal tief durch. Mein Gefühl sagte mir, daß ich mich ins Gebüsch zurückziehen sollte. Ich konnte den Leuten ja hinterherrufen, wenn sich meine Vorsicht als unnötig entpuppte. Ich duckte mich also tiefer ins Gebüsch und presste meinen Rucksack eng an mich, als gäbe er mir Sicherheit. Die Augen richtete ich auf den Pfad, meine aufkommende Angst niederkämpfend.

Dann stockte mir der Atem. Die Reiter ritten in die Wegkrümmung ein. Eine Gänsehaut rieselte meinen Rücken entlang. Diese Reiter dort waren keine Freizeitreiter! ...Die Kappen dieser Reiter bestanden aus Metall, welches, säuberlich geputzt, sogar die spärliche Herbstsonne spiegelte. Und dort, wo ich eine Weste vermutet hätte, trugen sie feste Leinengewänder, über schweren Kettenhemden, die unter den Säumen hervorblitzten. Ihre Hosen waren mit Stoffbändern umwickelt und an ihren Gürteln baumelten schrecklich lange Schwerter und Dolche, deren Hefte und Griffe in der Sonne aufblitzten. Schwere Kampfrosse wirbelten mit mächtigen Schritten den Sand des Weges auf. Das konnte doch unmöglich wahr sein? Das waren keine Ritter! Niemals, auch nicht, wenn alles danach aussah! Diese gehörten zum Museumsdorf, wie die anderen, das stand fest! Und weshalb lief ich ihnen dann nicht hinterher, nagte mein Unterbewußtsein an meinem Selbsttäuschungsversuch? Die Reiter galoppierten den Pfad entlang, gleich würden sie aus meiner Reichweite entschwunden sein. Ich mußte ihnen folgen! Was immer sie wirklich waren, sie sahen verteufelt echt aus und blickten verbissen ihrem Ziel entgegen.

Im Nachhinein war ich mir unsicher, ob sie mich bemerkt hätten, wäre ich auf den Pfad gesprungen? Und wenn? Die Erinnerung an das grimmige Gesicht des ersten Reiters ging mir durch und durch. Diese Männer hatten nicht einen Hauch Ansprechendes an sich. Sie wirkten brutal und unaufhaltsam. Mir sackte das Herz in die Knie, und ich dankte meiner inneren Stimme zutiefst berührt, daß sie mich mit einer Eingebung gewarnt hatte, und dankte mir, daß ich auf sie gehört hatte. Mit einem Mal war ich mir sicher, daß diese Kerle nicht davor halt gemacht hätten, mir das Leben zu nehmen.

Die Hufschläge verklangen, die Ritter entschwanden gänzlich meinem Blickfeld. Das waren nicht die schimmernden Helden, von denen schwärmerische junge Mädchen träumten. Ihre Gesichter versprachen nichts Gutes!

Das war kein Spiel! Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Das waren auch keine Museumsleute! Ein neuer Gedanke versuchte, mich vor der aufsteigenden Angst zu bewahren... Wahrscheinlich wurde hier ein Film gedreht? Mein Bewußtsein bemühte sich, meine letzte Hoffnung zu retten, doch umsonst, es konnte nicht gegen das an, was mich mein Unterbewußtsein schon längst glauben ließ. Es gab nur eine Erklärung, da alle anderen mir auf Grund der Tatsachen unglaubwürdig erschienen: Sie waren echt!

Wieder und wieder liefen mir die Schauer über den Rücken. Ich schloß meine Augen und holte mir das Bild der Ritter ins Gedächtnis zurück, als wollte ich sie zu Papier bringen. Vierzehn Männer hatte ich gesehen. Ritter und Knappen. Die Reitpferde und vier Packpferde. Also waren sie für länger unterwegs! Wo wollten sie hin? Wo kamen sie her? Wohnten sie hier in der Nähe, oder waren sie auf Reisen und hatten einen weiten Weg vor sich? Ich beschloß, dem Pfad und ihnen trotz aller Ungewißheit zu folgen, allerdings soweit ich konnte für andere unsichtbar. Wenn ich eine Burg oder ein weiteres Dorf entdeckte, dann hielt ich erst einmal nach diesen Rittern Ausschau. Mein Gott, ich billigte das erstemal in Gedanken, womöglich tatsächlich im Mittelalter gelandet zu sein. Weiß Gott wie!

Was, wenn ich wirklich und wahrhaftig in eine ungewollte Zeitreise geraten war? Wie würde sie weitergehen? Sollte es bei einer Reise bleiben? Wie würde es enden? Würde ich ebenso unerwartet wieder in meiner Zeit erwachen? Schlagartig schnürte mir die Angst die Kehle zu. Was, wenn ich nie mehr zurückgelangte? Der Gedanke war kaum zu ertragen. Wie lange würde ich wohl hier überleben?

Ich stellte mir vor, wie ich ständig auf der Flucht vor diesen und anderen Rittern im Wald überleben mußte. Wie sollte ich jemals Nähe zu anderen Menschen finden? Oder würde ich von allen so aufgenommen werden wie von den Bauern am Tag zuvor? Inzwischen zweifelte ich nicht mehr daran, daß diese Menschen ihre Echtheitsbescheinigung verdienten. Ich erschrak vor meinen eigenen Gedanken, ich glaubte wirklich, was ich sah. Ich war mir sogar vollkommen sicher. Diese Leute hier wirkten viel robuster, als trügen sie gesündere und mehr Kräfte in sich als die Menschen meines Jahrhunderts. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, denn hier erlebte ich eine unversehrte Natur, wie ich sie mir gewünscht hatte.

Keine Maschinen verpesteten die Luft, das Wasser war rein und klar! Im Geheimen hatte ich doch schon immer den Wunsch gehegt, einmal in diese Vergangenheit blicken zu können, selbstverständlich nur als stiller Beobachter, nicht als Beteiligter. Warum sonst zeichnete ich Bildergeschichten die im Mittelalter spielten? Ich fühlte eine große, unerklärliche Angst in mir. Entschlossen stand ich auf, diese Ängste verdrängend, es half ja alles nichts, ich mußte hinterher!

Es mußte gut eine Stunde vergangen sein, ehe ich schließlich ermüdet, an den Rand des Waldes gelangte. Ich blieb im Dickicht stehen, um die Lage auszukundschaften. Da stand sie, die Burg, mit der ich schon gerechnet hatte. Irgendwie erstaunte mich diese Tatsache gar nicht mehr, obwohl ein flaues Gefühl im Magen nicht ausblieb, wahrscheinlich erst recht, weil ich mit meiner Vermutung richtig lag. Sie stand nicht weit entfernt von mir in einer ansprechenden, hügeligen Landschaft, auf höchster Erhebung. Ich konnte meine Augen weit schweifen lassen. Der Pfad, dem ich gefolgt war, lief weiter bis zur Burg und gabelte sich schätzungsweise fünfhundert Meter vor dem Tor. Unterhalb der Burg siedelten die Bürger. Allerdings wirkten ihre Häuser eher dörflich, enger zusammengerückt als das Dorf, daß ich am Vortag sah. Die Burg thronte über allem. Sie war keine Schönheit, eher eine verschönerte Festung, die Tore standen indes weit geöffnet und wirkten einladend.

Wie sollte ich denn nun weiter vorgehen? Angenommen, die Ritter von vorhin waren die Besitzer? Denen wollte ich auf keinen Fall wieder begegnen. Und was würde ich den Menschen erzählen? Ich konnte kaum die Wahrheit sagen, vorausgesetzt sie verstünden mich.

Und wenn ich ins Dorf schlenderte, das Beste hoffte und wartete, was passierte? Was könnte alles geschehen, falls ich mich wirklich im Mittelalter befand. Ich wollte diesen Gedanken lieber nicht weiterspinnen, so wie die Dörfler mich angeschaut hatten, hielten sie mich allesamt für eine Hexe. Ich beschloß, weiterhin im Versteck und vorerst bei der Beobachtung zu bleiben. Kummer bereitete mir nur mein Magen, der so heftig aufbegehrte, daß bald alle Burgbewohner in meine Richtung blicken würden, weil sie glaubten, ein Ungeheuer läge auf der Lauer und brüllte.

Der für mich eher ungewohnte, stramme Fußmarsch, zudem mit meinen zerkratzten Füßen hatte mich ordentlich hungrig gemacht. Ich suchte mit den Augen die Umgebung der Burg ab, gab es denn keinen Burggarten? Wie dumm, daß ich unterwegs nicht auf Brombeeren geachtet hatte, doch die Angst, entdeckt zu werden, hatte mich weitergetrieben. Ich konnte keinen Garten entdecken. Verdammt, ich mußte näher heran. Hier und da wuchsen Büsche am Weg, hinter denen konnte ich mich verstecken. Wenn ich all meinen Mut zusammennahm, gelänge es mir wahrscheinlich, unentdeckt näher heranzuschleichen. Immer vorsichtig, Stück für Stück, schob ich mich weiter. Den Pfad ließ ich links liegen, jedoch nicht unbeobachtet. Jetzt wieder dem kühlen Wind ausgesetzt, da mich das dichte Laubwerk der Bäume und Büsche nicht mehr schützte, begann ich erneut zu frieren. Vielleicht hundert Meter vor dem ersten Haus hielt ich an, ein dicker Busch bot mir die nötige Sicherheit. Jetzt konnte ich sogar einzelne Burgbewohner bei ihrem Tagwerk erkennen.

Ich sah einige Frauen an einem Brunnen, der zwischen den Häusern stand. Neben ihnen spielten Kinder. In der Burgschmiede wurde anscheinend fleißig geschmiedet, denn ich konnte den Hammer auf dem Amboß tanzen hören. Durch das offene Tor erblickte ich geschäftiges Treiben im Burghof. Meine Vermutung wurde erneut bestätigt, da alle Menschen mittelalterliche Kleidung trugen.

Eine Bewegung am Burgtor lenkte meine ungeteilte Aufmerksamkeit dorthin. Reiter ritten heraus. Die Angst griff wieder nach mir, das waren die Ritter von vorhin, und sie galoppierten in meine Richtung. So tief ich vermochte, drückte ich mich auf den Boden. Als sie an mir vorüberpreschten, fiel mir auf, daß ihre Gesichter noch grimmiger als vorher dreinblickten. Sie schauten weder nach rechts noch nach links, sodaß ich vor Entdeckung sicher zu sein glaubte. Bei der Gabelung bogen sie nach rechts ab. Dann waren sie also die Besitzer der Burg, wie ich vermutet hatte?

Weitere Unruhe am Tor ließ mich die Ritter vorübergehend vergessen. Eine weitere Gruppe ritt aus dem Tor. Diese Leute hatten es jedoch anscheinend nicht so eilig. Ich erkannte schnell den Grund dafür, hier handelte es sich offenbar um eine Jagdgesellschaft. Nein, ich konnte keine Hunde sehen und keine Greifvögel. So mußte dies eine Gesellschaft von Höflingen und edlen Damen sein. Sie trugen lockere, bunte Kleidung. Es blinkte kein Helm oder Schwert in der Sonne. Ein Ausflug also. Ihre Gewänder waren verziert und geschmückt. Einer fiel mir besonders auf, möglicherweise der Barde, der auf einem rotbraunen, ebenfalls geschmückten Pferd einherritt und am buntesten von allen gekleidet war.

Die Leute schienen bester Laune zu sein, und der mutmaßliche Barde ritt inmitten einer Schar lachender Damen. Unaufhaltsam näherten sie sich meinem Gebüsch. Ich versuchte, mich kleiner zu machen, wodurch ich mir zwar die Sicht auf die Leute nahm, mich jedoch sicherer fühlte, und hören konnte ich sie ja noch. Das allerdings nutzte mir herzlich wenig, denn ich verstand kein Wort, obwohl sie laut schwatzten und lachten. Der Barde spielte auf einer kleinen Flöte ein munteres Stück.

Da hörte ich sie, die Hunde! Sie liefen laut kläffend hinter der Gruppe her. Oh Gott, wenn die meine Witterung aufnahmen! Ich war verloren! Ich wagte einen kurzen Blick. Meine Angst schien unbegründet, da die Hunde viel zu aufgeregt zwischen den Pferdebeinen umherliefen. Sie hechelten der Gruppe hinterher, nahmen nichts anderes nebenher wahr. Ich war gerettet.

Die Gruppe bestand aus mindestens zwanzig Reitern, wenn ich richtig gezählt hatte, und ich ärgerte mich, daß ich jetzt nicht am Waldrand hockte, denn dann hätte ich sie viel besser beobachten können. Sollte sich der Burgherr unter diesen Leuten befinden? Konnte ich unter Umständen doch einen Vorstoß zu den Frauen am Brunnen wagen und um Essen bitten? Ich wagte einen weiteren Blick durch das Geäst des Busches. Die Gruppe war inzwischen am Waldrand angelangt.

Ich ließ eine Zeit verstreichen, ehe ich mich hinaustraute. Die Gesellschaft war längst im Wald verschwunden. Ich mußte es irgendwie schaffen, so auf dem Weg anzukommen, als wäre ich ihn, vom Waldrand her hinuntergegangen. Dann glaubten die Menschen von der Burg vermutlich, daß ich dem Burgherren begegnet wäre und er nichts gegen mich einzuwenden hätte, ja vielleicht sogar, daß er mich schickte. Also ging ich geradewegs auf den Brunnen zu, an dem inzwischen wieder andere Frauen standen. Sie entdeckten mich bald. Ich spürte ihre mißtrauischen Blicke wie Dolche durch meinen Körper dringen; ging jedoch unbeirrt weiter. Sie waren unterschiedlichen Alters. Die Jüngste schätzte ich auf allerhöchstens zwanzig. Ihr kleines Gesicht, bedeckt von Tausenden von Sommersprossen, wurde von feinen hellblonden Haaren umrahmt. Wahrscheinlich wirkte sie durch ihre zierliche Gestalt jünger, als sie tatsächlich war. Die beiden anderen waren dunkelblond. Die Ältere mußte die Mutter der Hellblonden sein, denn bis auf die Haarfarbe glichen sie sich. Die Dritte war mindestens einen Meter siebzig und recht kräftig gebaut. Sie bildete den krassen Gegensatz zu den beiden anderen. Eines hatten alle drei gemein: den fragenden, argwöhnischen Blick.

Ich überlegte, ob ich sie lieber gleich in Französisch oder Englisch ansprechen sollte? So sagte ich in drei Sprachen guten Tag, stieß den Blicken nach zu urteilen, mit jeder der Sprachen auf Unverständnis und beschloß deshalb, es mit Zeichensprache zu versuchen. Das verstand jeder! Ich rieb meinen Bauch und führte die Hand zum Mund. Ich hörte sie einige Worte wechseln, während sie mich nicht aus den Augen ließen. Allmählich empfand ich die Angelegenheit als ungemütlich. Ein Windstoß erfasste meine Haare und wehte den Rock hoch. Im selben Augenblick sah ich die erschrockenen Züge der Frauen. Anscheinend wirkte ich mindestens genauso fremdartig auf sie wie sie auf mich, warum wohl? War es die Farbe meines Kleides? Der Stoff? Den Slip konnte sie kaum gesehen haben. Trotzig wiederholte ich die Hungergebärde, obwohl ich lieber fortgerannt wäre. Die Größte der Frauen schüttelte schließlich entschieden den Kopf, während sie hinauf zur Burg zeigte. Da konnte sie lange warten! Ohne weiter nachzudenken, drehte ich mich um und rannte den Weg wieder zurück. Hinter mir hörte ich die Frauen rufen. Was riefen sie wohl? Die Neugier ließ mich doch einen Blick über die Schulter werfen. Einige der anderen Burgbewohner hatten sich inzwischen bei den Frauen versammelt. Wollten sie mir folgen?

Ich schaffte es, völlig außer Atem, bis zum Waldrand. Erst jetzt wagte ich einen weiteren Blick zurück. Wurde ich verfolgt? Nein! Gott sei Dank! Obwohl die Angst vor Verfolgung sich in meinen Gliedern festsetzte, tat ich so, als ginge ich gelassen in den Wald hinein. Ich folgte dem Weg, während ich inständig hoffte, nicht der Gesellschaft in die Arme zu laufen. Nach einigen Metern schlug ich einen Bogen und kehrte ungesehen zum Waldrand zurück, wo ich mir einen sicheren Platz unter einem Hollunder suchte. Wie sollte es denn bloß weitergehen? Ich war völlig ratlos. Den Winter überstand ich so sicher nicht, denn ich war mir bewußt, daß ein Winter in dieser Zeit, ein solcher war und ich ihn nicht mit einem seichten, verregneten Winter meiner Zeit vergleichen konnte. Ich mußte die Linde wiederfinden, das war meine einzige Hoffnung! Warum bloß hatte ich sie so achtlos hinter mir gelassen? Der Hollunder wuchs um eine dicke, verästelte Buche herum, an deren Stamm ich mich nun mutlos lehnte. Von hier aus konnte ich die Burg und den Weg bestens überblicken, ohne von einem anderen gesehen zu werden. Ich wickelte mich fester in meine Decke. Das ständige Zittern zerrte an meinen Nerven. Die Decke fühlte sich ekelhaft feucht und kühl an, am liebsten hätte ich sie wieder von mir geschmissen; sie erinnerte mich zu deutlich daran, daß ich sie trocknen mußte. Mir war so unendlich kalt! Mein Magen knurrte im Einklang mit meiner Laune. Was geschah, wenn ich die Linde nicht wiederfand? Wo sollte ich hin?

Vielleicht sollte ich nach einem Kloster Ausschau halten, sofern es solche in dieser Zeit schon gab! Möglicherweise war das Christentum noch gar nicht verbreitet? Und wenn doch, würden sie mich in meinem hauchdünnen Kleid nicht für eine schlimme Sünderin halten? Ich konnte doch nur nachteilig auffallen, was mir durch die Begegnung mit den Menschen bisher bestätigt wurde. Mir fielen die vielen Frauen ein, die im Namen der Kirche aufs Grausamste gefoltert und umgebracht wurden. Ich durfte nichts aufs Spiel setzen. Meine Verzweiflung wuchs, meine Lage schien mir ebenso unbegreiflich wie schrecklich. Ich wünschte mich in meine warme Wohnung, mit einem heißen Tee, auf meinem Sitzkissen ein spannendes Buch lesend.

Ich mußte wohl über meinen Gedanken eingeschlafen sein, erschrocken erwachte ich. Die Gesellschaft kehrte lautstark von ihrem Ausflug heim. In der Hast, mich besser zu verstecken, rutschte mir die Decke von der Schulter. Da kamen schon die ersten Reiter in Sicht, und mir blieb keine Zeit, den Fehler wiedergutzumachen, denn ich hatte Angst mich zu bewegen. Ich erstarrte. Einige der Frauen kamen dem Hollunder so nahe, daß ich, obwohl vor Entdeckung zitternd, ihre wunderschönen, warmen Kleider sehen konnte. Was gäbe ich darum, jetzt in einem solchen Kleid zu stecken! Wolle war so ziemlich das Schönste, was ich mir in diesem Augenblick auf meinem Körper vorstellen konnte. Die Stoffe leuchteten bunt und reich verziert mit Borten und Stickereien. Die Männer, die inzwischen ebenfalls in meinen Sichtkreis geritten kamen, trugen teils knielange, teils wadenlange Gewänder. Ich bewunderte die Haare beiderlei Geschlechts, denn sie trugen sie lang und üppig. Die Frauen trugen ihre Haarpracht zu einem oder zwei dicken Zöpfen geflochten, meist bis über den Po reichend. Die Männer ließen sie offen, bis auf die Schultern oder den Rücken hinunterhängen. Sie sahen alle so prunkvoll aus.

Die Gruppe war mittlerweile lang auseinandergezogen; die ersten Reiter und Reiterinnen entschwanden bereits meinem Blickfeld, als meine Aufmerksamkeit auf einen einzelnen Mann fiel. Er ritt seinen dunkelbraunen Hengst, als wäre er mit ihm zusammengewachsen. Seine Haare trug er länger als die anderen, durch ein Band im Nacken locker zusammengebunden. Überraschend wandte er sein Gesicht in meine Richtung und brachte sein Pferd zum Stehen, dem Busch bedenklich nahe. Sein Blick schien das Blattwerk zu durchlöchern, als spürte er meine Anwesenheit.

Mir stockte der Atem. Zum einen fürchtete ich eine Entdeckung, zum anderen hatte ich noch nie zuvor so ein Gesicht gesehen. Die tief dunkelbraunen Augen wurden von pechschwarzen Wimpern und Augenbrauen umrahmt. Seine ursprünglich wohlgestaltete Nase, von sonnengebräunter Haut überspannt, mußte er sich wohl irgendwann einmal gebrochen haben, denn sie hatte einen erkennbaren Knick, dennoch sah er gut aus. Erst auf den zweiten Blick sah ich das Offensichtliche: die riesigen Narben, die sein Gesicht überzogen, wie weiße Flüsse eine braungebrannte Landkarte. Sie mußten jedem Betrachter sofort ins Auge stechen, wieso hatte ich sie nicht gleich bemerkt? Eine lief vom Haaransatz über die rechte Augenbraue, die Wange entlang bis auf die Oberlippe, was diese allerdings nur umso sinnlicher betonte. Ich wunderte mich über die Richtung, in die meine Gedanken wanderten. Mein Blick blieb trotzdem eine lange Weile an diesen sinnlichen Lippen hängen, und ich fragte mich allen Ernstes, wie es wohl wäre, von diesen Lippen geküßt zu werden. Ich riß mich gegen meinen Willen von ihnen los und richtete meine Aufmerksamkeit auf die zweite große Narbe, die vom linken Ohr über die Wange zum Nasenflügel lief, was wiederum seine Nase betonte. Auch der Hals war übersät mit kleineren Narben, womöglich bedeckten sie seinen Körper in gleicher Art. Der Mann war höchstens dreißig und er strahlte eine tiefgehende Traurigkeit aus, die mein Herz anrührte und mir das Gefühl vermittelte, als trüge er den Seelenschmerz von Jahrhunderten in sich. Trotz seiner offensichtlichen Schwermut übte er eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf mich aus. Diese Kraft lockte mich, hinauszutreten und zu ihm zu gehen. Was sollte mir schon geschehen? Meine Glieder zuckten, bereit aufzustehen. Ich konnte mich gerade noch beherrschen. Es war nicht die Angst, die mich zurückhielt, denn ich fühlte mich seltsam verbunden und vertraut mit diesem Mann. Ich hatte das Gefühl, dort einen Freund wiederzusehen, den ich lange nicht mehr getroffen hatte. Ich mußte mich in die Wirklichkeit zurückholen. Sein Blick schien den Busch zu durchdringen, als suchte er etwas. Ich schaute schnell zur Seite, denn ich hatte das abwegige Gefühl, seine Augen blickten unmittelbar in meine und durch sie hindurch, geradewegs in meine Seele.

Was, wenn er mich nun doch entdeckte? Würden mich meine seltsamen Gefühle getäuscht haben, und dieser Mann bereitete mir die Hölle auf Erden, wenn er mich fand? Ich wagte kaum zu atmen, und als könnte er mich deshalb weniger entdecken, tat ich, was kleine Kinder tun, wenn sie nicht gesehen werden wollen, ich schloß die Augen und hielt die Luft an.

Talivan starrte in den Hollunderbusch. Er versuchte, ihn mit seinem Blick zu durchdringen. War da nicht etwas? Ein roter Schimmer? Das Blattwerk war zu dicht und trotzdem hatte er das Gefühl, daß der Busch ihn beobachtete. Um mehr zu entdecken, kniff er die Augen fest zusammen. Hockte da nicht jemand? Oder war es nur die Sonne, die ihm einen Streich spielte? Entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, schnalzte er mit der Zunge, um Lluagor noch näher an den Busch zu reiten.

Raban kam im selben Augenblick, laut krächzend, auf seine Schulter geflogen. Talivan lächelte, während er den Raben unter dem Schnabel kraulte. Raban ließ ein heiseres, wohliges Krächzen hören. Er hielt den Schnabel in die Höhe, damit Talivan bloß nicht auf den Gedanken kam, aufzuhören. Talivan mußte lachen. Was für ein seltsames Tier Raban doch war! Lachend wendete er sich wieder seinem Vorhaben zu. Er schnalzte erneut, Lluagor setzte sich in Gang. Sie kamen jedoch nicht weit, denn die Dame Brighid kam stürmisch herangeritten. Sie brachte ihre Stute schwungvoll vor Lluagor zum Stehen. Die Schönheit konnte offensichtlich wieder nicht ertragen, daß er ihr nicht seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte. Er wendete Lluagor in Richtung Burg. Gegebenenfalls konnte er damit dem oberflächlichen Geplapper dieser Dame entfliehen. Er warf einen letzten Blick auf den Busch und wurde das Gefühl nicht los, daß dort jemand saß. Raban knabberte zärtlich an seinem Ohr. Er krächzte, als wollte er ihn auslachen.

„Sei still, du Vogel! Da gibt es gar nichts zu lachen!“ Er fing den befremdeten Blick Brighids ein, die sich offenbar ein weiteres Mal wunderte, wie und daß er mit dem Vogel sprach.

Brigidh bemerkte wohl, an Talivans Gesichtsausdruck, daß er sich über ihr Befremden erheiterte. Manchmal war dieser Mann doch recht merkwürdig, er blieb jedoch eine gute Wahl! Sie ließ ihm keine Gelegenheit mehr, tiefer in den Wald zu reiten, und während sie sich der Burg zuwandten, schwatzte sie munter drauflos.

Endlich! Ich wagte wieder zu atmen. Das war knapp. Er mußte mich bemerkt haben! Ich dankte der Frau, die mich, ohne es zu ahnen, vor einer Entdeckung bewahrte. Ich lachte innerlich über den Blick des Narbigen, als die Frau zu ihm geritten war: So war also die Angewohnheit, die Augen nach oben zu rollen und die Mundwinkel genervt nach unten zu ziehen, keine Eigenart des 21. Jahrhunderts, es gab sie schon immer! Irgendwie empfand ich diese Tatsache tröstlich.

Ich schenkte den nachfolgenden Reitern kaum Beachtung, denn meine Gedanken kreisten schon wieder um den einen. Ich wüßte zu gerne seinen Namen! Woher hatte er all diese Narben? Hatte er sie im Kampf erhalten? Oder durch einen Unfall? Nein, dafür schienen sie mir doch zu gleichmäßig, als hätte ihm jemand ein Kreuz über das Gesicht gezogen. Und die Frau? War sie seine Ehefrau? Oder eine Geliebte? Ich stellte mir vor, wie er sie in die Arme nahm, sie unter seiner Berührung dahinschmolz. Ich war eifersüchtig! Unglaublich! Ich konnte es nicht fassen. Wie konnte ich eifersüchtig sein?

Doch dieser Mann war zu tiefer Liebe fähig, das fühlte ich! So zärtlich wie er seinen Raben kraulte und so wie er das Pferd behandelte, er mußte empfindsam sein! Ich ertappte mich, daß ich tatsächlich den Wunsch hegte, an Stelle dieser Frau zu sein. Unbegreiflich!

Mit den Augen folgte ich dem Rest der Gesellschaft, bis hinunter zur Burg, ehe ich meinen Blick ein weiteres Mal über das Burganwesen schweifen ließ. Da entdeckte ich, was ich zuvor übersehen hatte: den Garten. Zwischen einigen Laubbäumen, am Rande der Siedlung, sah ich die Obstbäume stehen. Mein Herz hüpfte vor Freude. Nun brauchte ich nur auf die Dunkelheit zu warten, um meinen Vorrat aufzufüllen. Ohne es bewußt zu steuern, suchten meine Augen nach dem Einen. Er ritt zwischen den Häusern zum Burgtor hinauf. Ein anderer Mann ging wild gebärdend neben dem Pferdekopf her, ehe der Narbige unversehens anhielt.

Talivan brachte Lluagor zum Stehen. Braddock baute sich vor ihm auf. Als Dorfältester mußte Braddock ihm die Schwierigkeiten der Bürger vortragen und mit ihm besprechen, oder ihn gegebenenfalls um Hilfe bitten. Er hatte nicht alles verstanden, was Braddock ihm erzählt hatte, sodaß er ihn wiederholen ließ.

„Herr!“, sagte dieser erneut. Talivan nickte ihm auffordernd zu.

„Als ihr im Wald gewesen seid, ist eine eigenartige Fremde zu den Frauen an den Brunnen gekommen. Dalia, Fand und Adna konnten keines ihrer Worte verstehen. Mit Gebärden zeigte sie ihnen, daß sie Essen haben wollte. Ihr Gewand leuchtete feuerrot, ebenso wie ihre Haare. Die drei glauben, daß es sich um eine Zauberin der schwarzen Seite handelt und sie haben schreckliche Angst vor ihr.“ Er stocherte mit den Zehenspitzen im Boden herum. „Besonders Adna, da sie die Frau ungebührlich lange anblickte. Sie sagt, der Stoff ihres Gewandes sei so fein wie ein Windhauch.“ Er blickte zum Burgtor. „Fand schickte die Frau hinauf zur Burg, doch sie floh in den Wald zurück, als wären tausend Krieger hinter ihr her.“

Braddock setzte an fortzufahren, wenn er einmal sprach, war er kaum zu bremsen, doch Talivan gebot ihm mit einer Geste Einhalt. Er sah sich unter den Umstehenden um und winkte Adna zu sich, als er sie entdeckte.

„Was hast du zu berichten?“

Adnas Augen waren kugelrund, und ihre Stimme bebte vor Aufregung, als sie sprach. „Herr, ich habe niemals einen solchen Stoff gesehen! Nicht einmal bei den hohen Damen.“ Sie schluckte überreizt.

„Glaubt ihr, daß sie mich jetzt verfluchen wird?!“

„Warum sollte sie das tun, vorausgesetzt, sie ist eine Frau mit Zauberkräften?“

„Weil ich ihr rotes Gewand so anstarrte?“

Talivan fiel der rote Fleck im Busch wieder ein. Er hatte sich also nicht getäuscht!

Irgendwie hatte ich ein merkwürdiges Gefühl. Die beiden Männer unterhielten sich jetzt schon eine Weile. Da konnte ich das Mädchen vom Brunnen erkennen, sie ging auf den Narbigen zu. Jetzt war ich mir sicher, über was sie sich unterhielten, mehr brauchte ich nicht zu sehen. Mich flach auf den Boden drückend, kroch ich so schnell ich vermochte, aus dem Busch heraus, tiefer in den Wald hinein. Als ich mir sicher war, daß sie mich von der Burg aus nicht mehr entdecken konnten, richtete ich mich wieder auf und lief geduckt weiter. Nach kurzer Zeit entdeckte ich einen Baum, in dessen Krone ich mich verstecken konnte. In etwa drei Metern Höhe drückte ich mich dicht an den Stamm. Zu meinem Glück konnte ich von hier aus den Busch und ein Stück des Weges sehen.

Raban flog laut krächzend von seiner Schulter auf und in Richtung Wald davon. Talivan sah ihm nach, wendete Lluagor und ließ ihn antraben. Er wollte zu dem Busch zurückreiten. Wahrscheinlich würde er nichts mehr vorfinden.

Da kam er bereits, der Ritter. Er ritt den Weg hoch, bis zum Busch hin. Er mußte mich also tatsächlich gesehen haben. Wie gut, daß ich so geistesgegenwärtig gewesen war, sonst hätte er mich jetzt gefunden.

Talivan hielt ohne Zögern vor dem Busch. Mit den Augen suchte er die Umgebung ab. Doch das hatte keinen Sinn, sie war längst über alle Berge. Er wendete Lluagor und ritt zurück in seine Burg.

Er kehrte um, und ich atmete erleichtert aus. Gerettet! Das war knapp. Ich war mir allerdings im Klaren darüber, daß mich nur der heutige Tag gerettet hatte, morgen konnte mich das Glück schon verlassen haben.

Ein unerwartetes sanftes Krächzen über mir, ließ mich erschrocken zusammenfahren und nach oben schauen. Da saß dieser Rabe und blickte mich neugierig an. Würde er jetzt seinen Herren rufen? Ich bewegte mich nicht, starrte nur zurück. Er watschelte wie ein Betrunkener auf dem Ast herum, während er weiter seine heiseren, kehligen Laute ausstieß, leise, als wollte er mich nicht erschrecken. Er hielt seinen Kopf schräg, wie ein Hund, derweil beobachteten mich seine kleinen, schlauen schwarzen Augen unentwegt. Ich hatte das vernunftwidrige Gefühl, als beobachtete mich jemand durch die Augen des Raben. So ein Unsinn! Ich versuchte, den durchdringenden Blick des Vogels nicht zu beachten und begann mit dem Abstieg. Er folgte mir gemächlich, Ast für Ast, ohne mich aus den Augen zu lassen, während er vor sich hinbrabbelte wie ein alter Mann. Als ich schließlich unten ankam, sprang er vor meine Füße auf die Erde. Ich hockte mich hinunter zu ihm, streckte zaghaft die Hand aus. Blitzschnell hackte er danach. Unerwartet krächzte er laut und durchdringend und flog auf, zurück zur Burg. Ich fühlte mich von diesem seltsamen Tier verraten. Sehnsüchtig blickte ich ihm nach.

Ich mußte mir dringend einen Schlafplatz in der Nähe suchen, denn in der Nacht hatte ich meinen Vorrat aufzufüllen. Außerdem sollte ich am Tage versuchen Bucheckern zu sammeln, eine gesunde und schmackhafte Nahrung. Schließlich fand ich einen mir geeignet erscheinenden Baum, auf dem ich mich häuslich einrichtete, denn die Nacht brach mit erstaunlicher Geschwindigkeit über den Wald herein. Ich versuchte, mein Unterbewußtsein auf Mitternacht einzustellen, da um diese Zeit, so hoffte ich, die meisten der Menschen hier schlafen würden, und die Gefahr entdeckt zu werden, sich verringerte. Wenn die Sonne schlafen ging, dann herrschte Dunkelheit, ob ich müde war oder nicht. Gewöhnlicherweise würde ich um diese Zeit zuhause mein Licht einschalten, mir einen Tee aufgießen, mich vor den Zeichentisch setzen und arbeiten. Was gäbe ich darum! Doch ich wollte nicht weiter darüber nachdenken, denn hier gab es keine Lichtschalter. Aber es gab einen außergewöhnlichen Mann!

Wahrscheinlich war es wirklich das Beste, ich schlief eine Weile, um für mein nächtliches Abenteuer frisch zu sein. Aber wie einschlafen, wenn doch die Gedanken im Kopf herumwirbelten, als herrschte dort oben Sturm? Außerdem knurrte ständig mein Magen, und die wildesten Ängste versuchten, meiner Herr zu werden. Das Bild des narbigen Ritters kam mir in den Sinn, wie er dort auf seinem braunen Hengst saß und in den Busch starrte. Wieso war er mir so sonderbar vertraut?

Ein lautes Geräusch unter dem Baum weckte mich wieder. Wildschweine wühlten geräuschvoll grunzend in der Erde. Mir wurde unheimlich zumute. Sie wühlten den Waldboden auf und durcheinander, schubsten sich gegenseitig von den besten Plätzen und bissen sich in die Ohren und Schultern, wohl um ihre Rangordnung zu bekräftigen. Ich wartete, bis die Tiere außer Hörweite waren, ehe ich mich von dem Baum herunterwagte. Der Gefahr, einem ungehaltenen Eber oder einer Bache über den Weg zu laufen, wollte ich mich nicht aussetzen. In der Dunkelheit sah der Wald völlig anders aus. Hatte ich vor dem Einschlafen gedacht, ich kannte mich inzwischen aus, so sah ich mich getäuscht. Ich brauchte ein Weile, um mich auszurichten. Der Vollmond stand ziemlich hoch, und Gott sei Dank war der Himmel klar, so daß ich mich schließlich doch zurechtfand. Wo ein Vorteil war, zeigte sich auch gleich ein Nachteil, der klare Himmel brachte eine eiskalte Nacht mit sich. Zitternd kletterte ich vom Baum. Hoffentlich fand ich diesen wieder, wenn ich zurückkehrte.

Langsam schlich ich zur Burg. Der Anblick, den sie mir im Mondschein bot, ließ mich einen Augenblick sprachlos verharren und genießen. Ein Bild wie aus dem Bilderbuch! Sie thronte oben auf dem Hügel, zu ihren Füßen hockten die Häuser der Bürger, und über allem leuchtete der Mond mit einem riesigen Vorhof. Ich lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf den Weg. Die Nacht schien mir eisig. Der erste Frost kroch über den Boden und mir war, als würde er ohne Umweg in mein Herz hineinkriechen. Plötzlich raschelte und knackte es laut hinter mir im Unterholz. Ich erstarrte. Was oder wer war das? Würde ich womöglich gleich den heißen Atem eines Drachen in meinem Nacken spüren?

Gab es in dieser Zeit Drachen? Würde ich all meinen unglaublichen Erlebnissen ein weiteres hinzufügen können? Mein letztes vermutlich? Gelähmt vor Angst zwang ich mich, den Kopf zu wenden. Da sah ich ihn... Keine zehn Schritte von mir entfernt stand ein gewaltiger Hirsch und putzte sein Geweih im Unterholz. Nur ein Hirsch! Ich atmete erleichtert auf. Mit einem Mal hob er seinen Kopf und blickte geradewegs in mein Gesicht. Ein Hirsch konnte gefährlich sein, gerade in dieser Jahreszeit, ich zwang mich, ruhig rückwärts zu gehen. Er behielt mich wachsam im Auge, während er den Kopf anhob. Für mich unerwartet, gab ein markerschütterndes Röhren von sich. Ich zuckte heftig zusammen, er stieß seinen weißen Atem aus. Meine Knie fühlten sich an wie Butter. Oh Gott, dachte ich, bloß jetzt nicht umkippen! Trotz meines Schocks schaffte ich es weiterzugehen. Als ich mich weit genug von ihm entfernt hatte, drehte ich mich um und lief hinunter zur Burg so schnell ich konnte.

Erst in der Deckung eines Busches hielt ich an, um zu verschnaufen. Ich zitterte heftig, doch nicht nur der Kälte wegen. Nach einer Verschnaufpause schlich ich weiter, immer in Deckung bleibend. Als ich endlich unter dem ersten Birnbaum stand, pflückte ich in aller Eile, bis der Rucksack halb gefüllt war, dann widmete ich mich einem Apfelbaum. Während ich erntete, aß ich mich an Birnen und Äpfeln satt.

Der Rückweg zu meinem Baum war beschwerlicher als ich dachte, denn der Rucksack war inzwischen richtig voll. Der Morgen graute schon, als ich wieder bei ihm eintraf. Den Baum samt schwerem Rucksack zu erklimmen, stellte mich vor eine erneute Schwierigkeit, nach drei Anläufen gelang mir jedoch auch dieses Unterfangen. Ich verstaute das Obst sicher, ehe ich mich in der Astmulde verkeilte, um noch ein wenig zu schlafen. Es gelang mir nicht. Ich war viel zu aufgeregt und verspürte eine gewisse Genugtuung, weil mir gelungen war, was ich mir vorgenommen hatte. Das erste Mal, seitdem ich unter der Linde erwacht war, empfand ich eine gewisse Zufriedenheit.

Während ich so dasaß, die Tierwelt unter mir beobachtend, und während das Morgenrot zu erglühen begann, beschloß ich, der Sicherheit wegen alle paar Nächte einen anderen Baum zu suchen. Die Aussicht darauf war wenig verlockend. Selbstverständlich mußte der Standort im Umkreis meiner Obstbaumjagdgründe bleiben und trotzdem weit genug von der Burg entfernt, um nicht wieder aufzufallen. Es war seltsam, wie wohl ich mich jetzt fühlte, nachdem ich mich satt gegessen hatte. An diesem Morgen erschien mir alles nur halb so schrecklich, und selbst die Gedanken, daß ich damit rechnete, weitere Tage so zubringen zu müssen, schreckten mich weniger. Ich begann den Tag mit neuer Kraft und voller Tatendrang.