Читать книгу Wegbereiter der Shoah - Martin Cüppers - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2. Gründung und Besetzung des Kommandostabes Reichsführer-SS

ОглавлениеAuf persönliche Initiative Himmlers wurde als zentrale Befehlsstelle für den angekündigten Einsatz von Verbänden der Waffen-SS im Befehlsbereich der Höheren SS- und Polizeiführer am 7. April 1941 der „Einsatzstab Reichsführer-SS“ eingerichtet und noch für den gleichen Tag zu einer ersten Besprechung im Dienstsitz des SS-Führungshauptamtes zusammengerufen. Einen Monat später, am 6. Mai 1941, ordnete Himmler an, den Einsatzstab in die letztlich gültige Bezeichnung „Kommandostab Reichsführer-SS“ umzubenennen.25

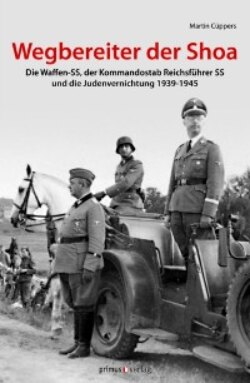

Abb. 2. Kurt Knoblauch, Chef des Kommandostabes, (rechts) mit Gottlob Berger, Chef des SS-Hauptamtes, 1942.

Mit der Führung des Stabes war von Anfang an Kurt Knoblauch betraut.26 Bis dahin konnte der 45-jährige SS-Brigadeführer bereits auf eine lange militärische Karriere zurückblicken. Am 10. Dezember 1885 in Marienwerder geboren, trat Knoblauch gleich nach dem Abitur 1905 als Fahnenjunker ins Heer ein. Am Ersten Weltkrieg nahm er anfangs als Kompanieführer und ab 1916 als Bataillonskommandeur teil. Hochdekoriert wurde er 1920 in die Reichswehr übernommen, nachdem er im Jahr zuvor seine rechtsnationale Gesinnung im Freikorps „Deutsche Schutzdivision“ unter Beweis gestellt hatte. In den folgenden Jahren stieg Knoblauch in den Rang eines Obersten auf, bis er im April 1933 aus Mangel an freien Regimentskommandeurstellen aus der Reichswehr verabschiedet wurde. Nach dieser Enttäuschung setzte Knoblauch ganz auf den Nationalsozialismus. Er trat als „Märzgefallener“ in Partei und SS ein und hatte in den Jahren 1935 bis 1937 höhere Positionen im SS-Hauptamt sowie im SS-Führungsamt inne. Im April 1937 wurde Knoblauch als SS-Führer zu Martin Bormann, dem Stabschef des Stellvertreters des Führers, versetzt, wo er als Mobilisierungsbeauftragter der NSDAP tätig war und bis in den Rang eines SS-Brigadeführers aufstieg. Seit dem 1. Mai 1940 war er dann als Kommandeur der Ersatzeinheiten der SS-Division „Totenkopf“ tätig; einen Monat später wechselte er als Führungsoffizier in den Generalstab der Division, mit der er auch am Westfeldzug teilnahm. Ab Dezember 1940 bekleidete Knoblauch den Posten des Befehlshabers der Waffen-SS „Nordwest“ in den Niederlanden, dabei unterstanden ihm auch die 4. und 14. SS-Totenkopfstandarte. Nach seiner Berufung zum Chef des Kommandostabes diente er seinem Dienstherrn Himmler auf dieser Position bis Frühjahr 1943, anschließend wechselte er als Amtsleiter der Abteilung B ins SS-Führungshauptamt, eine Dienststellung, die er bis Kriegsende innehatte. Daneben blieb Knoblauch der NS-Partei eng verbunden. Noch während seiner Tätigkeit beim Kommandostab ernannte ihn Hitler am 9. November 1941 zum Dienstleiter und am 20. April 1942 zum Hauptdienstleiter der NSDAP.27

In den Wochen nach seiner Konstituierung baute Knoblauch den gesamten Kommandostab zügig auf. In seiner strukturellen Gliederung war er wie ein militärischer Stab der Wehrmacht zusammengesetzt und beinhaltete alle wichtigen Abteilungen. Dazu gehörte die wichtige erste Abteilung, die aus einer gemeinsamen Führungsabteilung (Abteilung Ia), einem Ressort für Ausbildung (Id), einer Feindaufklärungs- und Abwehrabteilung (Ic) und einer Abteilung für Wehrgeologie (Ig) bestand. Daneben existierte die Adjutantur mit den Unterabteilungen für die Personalangelegenheiten der Offiziere (IIa) sowie Unteroffiziere und Mannschaften (IIb). Ergänzt wurde der Kommandostab durch einen Zuständigkeitsbereich für das Gerichtswesen (III), für weltanschauliche Schulung und Truppenbetreuung (VI), für das Hauptquartier (H.Qu.) und durch eine umfangreiche Oberquartiermeisterabteilung (O.Qu.) mit den unterstellten Ressorts für Nahaufklärung (H-mot.), für das Rechnungs- und Verwaltungswesen (IVa) sowie für die medizinische Versorgung der Männer (IVb) und Pferde (IVc). Im April und Mai 1941 wurden die wichtigsten Stabsstellen besetzt, so daß der Kommandostab am Vorabend des Angriffs auf die Sowjetunion grundsätzlich einsatzbereit war. Bei Einsatzbeginn wies er einen Personalbestand von 82 Führungskräften im Offiziersrang auf.28

Nominell war der Kommandostab eine Dienstelle der Waffen-SS. Mit seiner Umbenennung am 6. Mai trug er den offiziellen Titel „Kommandostab RF-SS im SS-Führungshauptamt“, damit war er Teil dieser Organisationsstruktur. Faktisch war der Stab dem Dienstbetrieb des SS-Führungshauptamtes jedoch weitgehend entzogen und unterstand vielmehr Himmler persönlich.29 Das Personal kam aus den unterschiedlichsten Bereichen des gesamten SS-Apparats. Wichtige Posten der neuen Dienststelle wurden mit Offizieren der Ordnungspolizei besetzt. Die Polizisten bekamen allerdings mit ihrer Versetzung einen entsprechenden SS-Rang.

Die Position des 1. Stabsoffiziers und Leiters der Führungsabteilung, der zugleich Knoblauchs Stellvertreter war, erhielt Oberstleutnant und SS-Obersturmbannführer Fritz Freitag. Er wurde am 28. April 1894 im ostpreußischen Allenstein geboren und besuchte dort die Schule, die er 1914 mit dem Abitur abschloß. Anschließend begann Freitag ein Medizinstudium, trat aber gleichzeitig als Freiwilliger in ein Grenadierregiment des Heeres ein und nahm wenig später am Ersten Weltkrieg teil; 1916 war er bereits Kompanieführer. Zwischenzeitlich verwundet und mehrmals ausgezeichnet, setzte Freitag nach der deutschen Niederlage kurzzeitig sein Studium fort, schloß sich dann jedoch im Januar 1919 einem Freikorps an. Nach erfolgreicher Bewerbung bei der Schutzpolizei wurde er im Februar 1920 als Leutnant im Polizeidienst eingestellt, wo er bis zum Ende der Weimarer Republik tätig war. Anfang Mai 1933 trat der Polizeioffizier in die NSDAP ein; sein Beitritt zur Allgemeinen SS folgte erst im September 1940. Zweifellos war Fritz Freitag völkisch und rechtsnational orientiert, er fiel jedoch nicht als einer der hochideologisierten, bekennenden Nationalsozialisten auf, sondern verfolgte vielmehr auch im nationalsozialistischen Deutschland konsequent seine Polizeikarriere. Anfang 1936 wurde er als Taktiklehrer zur Polizeioffiziersschule nach Berlin-Köpenick versetzt, zwei Jahre später rückte er dort zum Vertreter des Kommandeurs auf. Am Krieg gegen Polen nahm Freitag zuerst in der Position eines Ia-Offiziers des Polizeiregiments 3 teil, Anfang Oktober wurde er Stabschef der berüchtigten Polizeigruppe von SS-Oberführer Udo von Woyrsch. 1940 kehrte er an die Polizeischule zurück und blieb dort bis zu seiner Kommandierung zum Kommandostab. Die Stellung als Leiter der Führungsabteilung hatte er allerdings nicht lange inne. Ab dem 19. Juni 1941 war Freitag beurlaubt und im August wurde er als Führungsoffizier zur 1. SS-Brigade kommandiert.30

Freitag war mit Major und SS-Sturmbannführer Ernst Rode als Chef der Ausbildungsabteilung ein weiterer Polizeioffizier unterstellt, der eine vergleichbare Biographie aufwies. Rode kam am 9. August 1894 im schlesischen Kreis Waldenburg zur Welt. Nach Schulbesuch und Abschluß der mittleren Reife begann er in Magdeburg eine Lehre als Textilkaufmann, meldete sich aber noch während der Ausbildung bei Kriegsausbruch 1914 zum Dienst in einem Artillerieregiment des Heeres. Mit dem Regiment nahm Rode am Ersten Weltkrieg teil. Bei Kriegsende hatte er es allerdings nur bis zum Reserveoffiziersanwärter gebracht. Nach der Niederlage schloß er sich bis Juli 1919 einem Freikorpsverband an; anschließend kehrte er an seinen Ausbildungsplatz zurück, den er jedoch ein knappes Jahr später endgültig aufgab. Statt dessen kam Ernst Rode am 1. Juni 1920 als Wachtmeister zur Schutzpolizei, wo er bald die Offizierslaufbahn einschlug und in diversen Funktionen als Einheitsführer und Ausbildungsoffizier Verwendung fand. Noch in den Jahren der Weimarer Demokratie wurde Rode zum Oberleutnant befördert, am 9. November 1934 folgte die Beförderung zum Hauptmann, drei Jahre später die zum Major. Wie Freitag trat Rode wohl aus Rücksicht auf seine Polizeikarriere erst im Mai 1933 in die NSDAP ein, sein Eintritt in die SS erfolgte sogar erst nach seiner Kommandierung zum Kommandostab im Juli 1941.31 Damit gehörten beide zur typischen Gruppe der Laufbahnpolizisten, die sich auch nach 1933 nicht primär das Image überzeugter Nationalsozialisten zulegten, sondern in erster Linie auf eine Karriere in der Ordnungspolizei setzten.32

Einen ganz anderen Typus verkörperte SS-Hauptsturmführer Rudolf May, der am 11. Mai 1941 vom Reichsicherheitshauptamt als Leiter der Abteilung für Feindaufklärung und Abwehr zum Kommandostab versetzt wurde. May wurde am 13. November 1909 in Berlin-Tegel geboren, drei Jahre später zogen die Eltern mit dem Jungen nach Altenburg, wo er die Schule besuchte. Nach einem weiteren Umzug bestand May 1929 in Schmalkalden das Abitur und begann nach einem vergeblichen Gesuch um Aufnahme in den Polizeidienst in Göttingen und Jena ein Jurastudium, um eventuell anschließend doch noch eine Laufbahn als Polizeioffizier antreten zu können. Im Anschluß an das abgeschlossene Studium meldete er sich freiwillig für einen einjährigen Dienst in der Reichswehr. Danach widmete May sich wieder verstärkt der Tätigkeit in der SS, der er seit Mai 1933 angehörte, im Frühjahr 1937 trat er außerdem der NSDAP bei. Rudolf Mays Berufswunsch erfüllte sich über sein Engagement in der Allgemeinen SS. Seit Oktober 1936 arbeitete er für den Sicherheitsdienst, zwei Monate später wurde er in die Inlandsabteilung des SD-Hauptamtes übernommen. Dort war May im Referat II 234 für Industrie- und Energiewirtschaft tätig. Mit der Gründung des Reichssicherheitshauptamtes im September 1939 ging sein Referat in das von Otto Ohlendorf geleitete Amt III, SD-Inland, über. May war Teil der jungen und radikal nationalsozialistischen Akademikerelite, die im Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes so stark vertreten war. Vor seiner Versetzung zum Kommandostab erhielt der junge SD-Offizier glänzende Beurteilungen. Er galt als „unbedingt zuverlässiger Nationalsozialist“, gehörte zu den „aktivsten Mitarbeitern“ seiner Abteilung, Schwächen und Fehler waren den Vorgesetzten „nicht bekannt.33

Mit Karl-Heinz Bürger wurde ein überzeugter Nationalsozialist auch mit der Leitung der Abteilung VI für weltanschauliche Schulung und Truppenbetreuung betraut. Am 16. Februar 1904 im mecklenburgischen Güstrow als Sohn eines Bäckermeisters geboren, schrieb sich Bürger nach dem Abitur 1922 in Hamburg in Jura und Volkswirtschaft ein und schloß sich dort bald nationalsozialistischen Kreisen an. Kurz nach seinem Wechsel an die Universität München war er im November 1923 sogar beim Putschversuch dabei. Nach einer zwischenzeitlichen Pilotenausbildung brach er sein Studium ab und begann 1928 eine Ausbildung als Lehrer in Rostock. Im Jahr zuvor war der Aktivist offiziell in die NS-Partei eingetreten und beteiligte sich auch in der Folgezeit unter anderem als Gauführer der Hitlerjugend in Mecklenburg tatkräftig an der Konsolidierung der ‚Bewegung‘. Für die Nationalsozialisten wurde Bürger im Juni 1932 in den mecklenburgischen Landtag gewählt, nach der Machtübertragung an Hitler trat er außerdem in die SS ein. Eine Tätigkeit als Ausbilder in einer Bauernschaftsschule kündigte er 1935, um ins Rasse- und Siedlungshauptamt zu wechseln. Von dort wurde der didaktisch versierte Nationalsozialist regelmäßig als Lehrer für Weltanschauung an die Junkerschule Braunschweig abgestellt. Ab März 1940 war Bürger dann im Rahmen der Generalinspektion der verstärkten Totenkopfstandarten für die weltanschauliche Schulung sämtlicher SS-Totenkopfeinheiten verantwortlich; die Aufgabe führte er unter dem Befehl Jüttners auch innerhalb der Waffen-SS weiter, bis der SS-Führer im April 1941 zum Einsatzstab Reichsführer-SS versetzt wurde.34 Wie ernst er seinen weltanschaulichen Auftrag nahm, beweist dessen Tätigkeitsbericht vom 10. August 1941. Darin plädierte Bürger für eine „rassische Erfassung“ der Bewohner in den neueroberten sowjetischen Gebieten, um damit einen Ausgleich für die Opfer zu erreichen, „die das deutsche Volk im augenblicklichen Kampf gegen den Bolschewismus und für die Rettung der östlichen Völker aus der jüdischen Herrschaft bringt“.35

Bei der Besetzung des Kommandostabes fiel zudem die personelle Verbindung zu den Konzentrationslagern auf. So waren Hauptsturmführer Reichherzer, der Adjutant der Abteilung IIb, von der Kommandantur des Lagers Sachsenhausen und SS-Obersturmführer Dr. Lang, Mediziner in der Abteilung IVb, vom Konzentrationslager Dachau zum Kommandostab versetzt worden.36 Prominenter Leiter der medizinischen Abteilung IVb war schließlich Dr. Ernst-Robert Grawitz, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS, der auch unter dem Titel „Reichsarzt-SS“ firmieren durfte. Grawitz, im Juni 1899 geboren, stammte aus einer Berliner Ärztefamilie. Nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg und einer einjährigen Kriegsgefangenschaft in England studierte er nach dem Vorbild des Vaters Medizin und arbeitete nach abgeschlossenem Studium in einer Berliner Klinik, bevor er sich im Oktober 1929 mit eigener Praxis in Berlin als Internist niederließ. Nach eigenen Angaben damals schon stramm national gesinnt, war Grawitz nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft in diversen rechtsextremen Freikorps aktiv und nahm 1920 am Kapp-Putsch teil. Im gleichen Jahr wandte er sich dem Nationalsozialismus zu.37 Obwohl er offensichtlich schon früh ein überzeugter Nationalsozialist war, legte Grawitz aus ökonomischem Eigeninteresse gerade in Bezug auf die Juden eine reichlich opportunistische Einstellung an den Tag. In einem Anfang 1932 verfaßten Lebenslauf begründete er mit Verweis auf seine ärztliche Tätigkeit den bisher noch nicht erfolgten Parteibeitritt folgendermaßen: „Seit dem Staatsexamen (1924) notgedrungen nach außen politisch nicht aktiv. Seit 2 ½ Jahren privat für die NSDAP tätig. Mit persönlicher Erlaubnis von Herrn Hauptmann Göring bisher nicht offiziell eingetreten, da von jüdischen Kreisen wirtschaftlich abhängig.“38 Grawitz hatte demnach Angst, bei zu offensichtlicher nationalsozialistischer Betätigung seine jüdischen Patienten zu verlieren. Mit Göring verband Grawitz eine engere Bekanntschaft, die für den Mediziner auch später noch von Vorteil war. In seiner Funktion als preußischer Innenminister ernannte er Grawitz am 1. Januar 1937 zum stellvertretenden Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes.39 In den folgenden Jahren widmete sich der Arzt erfolgreich dem Aufbau des Sanitätswesens der Waffen-SS, weshalb er dann zur Erfüllung entsprechender Aufgaben im Juli 1941 zum Kommandostab versetzt wurde. Schon vorher war Grawitz in seiner Funktion als „Reichsarzt-SS“ für die Menschenversuche in den Konzentrationslagern verantwortlich gewesen. Während seiner Tätigkeit für den Kommandostab wurden die Experimente unter seiner Leitung weitergeführt. Die Kommandierung zum Kommandostab wurde erst am 28. Juli 1943 wieder aufgehoben.40 Kurz vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion wurde der gesamte Stab am 17. Juni 1941 vom bisherigen Stationierungsort Berlin nach Treskau bei Posen verlegt; von dort ging es nach Ostpreußen weiter, wo er am 21. Juni sein Quartier in Grabnick aufgeschlagen hatte.41