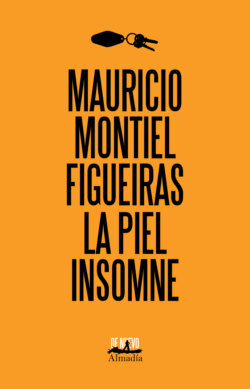

Читать книгу La piel insomne - Mauricio Montiel Figueiras - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

LA DULCE PESADILLA DE SOFÍA

ОглавлениеComo cada domingo que se dejaba asfixiar por el oro fundido de la siesta, Sofía empezó a soñar con la terraza. Allí la tarde jugaba a trenzar hebras de luz y sombra entre las macetas, en las divisiones de las baldosas, quizás hasta en los canarios que gorjeaban melancólicamente al fondo de la casa envuelta en el sopor estival.

Primero vino un entumecimiento delicioso, la sensación de manos que con cariño depositaban piedras en el pecho y las rodillas. Segundos después –aunque en el sueño no existía el tiempo, decía mamá durante la cena– llegó el cosquilleo en la cintura, una oleada de hormigas que escaló el vientre y los pezones de ocho años y se detuvo en el cuello con una efervescencia similar a la del Alka-Seltzer que papá tomaba antes de dormir. Por último fue la telaraña que de un jalón se untó a los ojos e hizo recordar las mascadas de mamá, la impresión de que alguien arrojaba un sombrero sobre el rostro para clausurar ese canto de aves a lo lejos y permitir que la saliva fluyera, espesa y caliente, rumbo a la almohada por donde deambulaba una mosca.

Y así Sofía fue entrando en el sueño de puntillas, quedito quedito, como le hubiera gustado entrar en el cuarto de papá y mamá cuando se encerraban por la noche. Papá comenzaba a alzar la voz y mamá intentaba calmarlo pero mejor sollozaba; luego eran las patadas en la pared, el mueble volcado en el suelo, los misteriosos insultos de papá, las súplicas de mamá transformadas en gritos y al cabo de unos minutos en quietud, acre silencio segado por golpes que podrían ser producidos por un látigo al morder la carne.

Sofía pasó a su pesadilla a través de una puerta de madera ajada que se abrió conforme alguien le quitaba del rostro el sombrero con olor a naftalina. De pronto ahí estaba ella, de pie en la terraza con vis ta a la calle, enfundada en el vestido blanco que papá quemó en un acceso de cólera y que mamá había comprado para una primera comunión cada día más incierta.

Sofía brincó, asustada por el estallido que reverberaba en sus tímpanos. Volteó hacia atrás, el corazón desbocado, y se sintió tonta al descubrir que la explosión la había provocado la puerta principal, empujada por una ráfaga proveniente del interior de la casa. Sonrió: mamá no había cerrado la puerta, qué olvidadiza. Papá se molestaba cuando oía ese ruido y empezaba con los reproches: a ellas les tenía sin cuidado la propiedad que les había regalado el abuelo, si a ellas no les importaban los muros de por sí jodidos entonces que los derribaran, mejor destruyan la casa de una vez por todas y se acabó, viviremos más felices bajo los escombros, entre el polvo y las ratas. Siempre las mismas injurias, la misma furiosa letanía mezclada con el gorjeo de los canarios.

Transcurrieron varios segundos –aunque en el sueño no existía el tiempo, ¿quién decía eso?– y no hubo señales de que papá fuera a aparecer en el umbral, las facciones encendidas por el alcohol que mamá le traía del supermercado. La puerta continuó azotándose contra la pared, marcando el ritmo cardiaco de Sofía que ya se normalizaba: uno dos, uno dos. Sin soltar la escoba que alguien le había colocado entre las manos, ella cerró la puerta con excesiva lentitud, disfrutando la brisa que soplaba desde el patio trasero. Se alarmó al ver, por el rabillo del ojo, las plantas que se mecían en las macetas como esqueletos verdes.

Nunca le había gustado estar más de lo necesario en la terraza. Quizá por la manera en que las sombras reptaban por el piso, te jiendo una maraña de serpientes cuyas pupilas correspondían a los poros de las baldosas. Quizá por el tintineo con que el candil se balanceaba en el cielo raso al recibir las caricias del aire, por las plantas que seguían el compás del candil con un vaivén de tallos y hojas, por las butacas de mimbre que remitían a cabezas recargadas en los muros. Quizá porque ese era el lugar favorito de papá, el rincón donde se sentaba a descansar la mayoría de las tardes con una botella entre las piernas, la camisa desabotonada, los ojos desesperadamente fijos en la calle al otro lado de la verja que circundaba la casa, los labios apenas abiertos para reproducir viejas canciones de la radio. Sea como fuera, a Sofía no le terminaba de convencer la terraza: demasiada penumbra incluso a mediodía, demasiado olor a papá flotando como avispa en los rayos del sol.

La niña respingó al sentir frío en los talones. Estaba descalza; zapatos y calcetas se habían esfumado. Frunció el ceño, molesta por las agujas de hielo que trepaban hacia sus tobillos, e imaginó músculos y tendones invadidos por una capa de nieve que crecía y crecía y crecía. Se apoyó en la escoba y levantó el pie izquierdo para examinarlo de cerca; hizo lo mismo con el derecho. No se sorprendió al ver que la piel de ambas plantas era una costra de callos surcada por hendiduras donde la sangre se coagulaba. Pero no había dolor, sólo el frío que ahora le llegaba a las pantorrillas.

Los canarios cantaban, frenéticos, impacientes. Sofía avanzó entre las macetas y las butacas; advirtió que el suelo estaba empapado, que el sol que se filtraba hasta allí se disolvía en una gelatina por efecto del agua. Se detuvo frente a los escalones que se desplomaban en un desorden de piedra hacia el jardín y la verja, atenta a los rumores de la calle.

Nada. Ni una ambulancia rumbo al hospital más próximo, ni un claxon que astillara la tarde. Ni siquiera los pasos de un hombre con un periódico bajo el brazo, el ajetreo de una mujer que iba retrasada a su cita de cine o café: nada. Qué raro. El silencio del domingo era más denso que nunca, casi un tallo que se podía masticar. La ciudad se reducía al trozo de calle recortado por la verja y al semáforo que parpadeaba, estúpido y solitario, en una esquina cercana. La ciudad, bien lo decía mamá, moría un poco cada domingo al crepúsculo.

Sofía estornudó; el perfume de los rosales que poblaban el jardín era insoportable. Volteó hacia ellos. Por un momento creyó que las espinas habían aumentado de tamaño hasta volverse cuchillos como los que papá afilaba en la cocina cuando no podía dormir, pero bastó que se frotara los ojos para que los cuchillos recuperaran su condición de espinas mientras las rosas cabeceaban en el aire, lánguidas, hediondas. Sus pétalos, recorridos por mosquitos, develaban un centro jugoso rodeado de vellos que tenían algo de pestañas. Sofía se sintió incómoda al confirmar que sí, los ojos incrustados en las flores se abrían para observarla; las pestañas se desplegaban, sí, no era una ilusión, ahuyentando los insectos que volaban para posarse de nuevo en la pupila, en el cálido iris. Las rosas estudiaban a la niña y se balanceaban adelante y atrás, adelante y atrás.

Sofía bajó la mirada. Pensó, al notar los rasguños en sus piernas, que quizás había caminado mucho tiempo entre espinas o cuchillos; además su vestido estaba sucio, cortado toscamente a la altura de las rodillas. Suspiró, pasándose una mano por la melena que le caía como un haz de trigo hasta abajo de los omóplatos.

Alguien derramó una cubeta a sus espaldas. El agua le mojó los pies y resbaló por los escalones: drip drop, drip drop. Un hilillo corrió por el último peldaño, se deslizó entre los rosales, alcanzó la verja y se perdió en la paz dominical de la avenida.

–A la hora que usted quiera, señorita.

Inflamada por la rabia y el alcohol, la voz de papá sonó como balazo en la terraza. Las rosas parpadearon velozmente: uno dos, uno dos. Sofía no pudo evitar un sobresalto; estuvo a punto de soltar la escoba mientras el corazón le subía por la garganta en una ráfaga amarga. Tragó saliva. Giró. La voz de papá era ya un eco en los muros, la araña que rehuía ágilmente la gelatina solar de las baldosas, el cuchillo olvidado en una butaca de mimbre.

Mamá dejó caer la cubeta que sostenía: clonc. Se arrodilló y comenzó a tallar el piso con una escobeta; de cuando en cuando se quitaba el mechón que el sudor le pegaba a la frente. Pronto la terraza se llenó de ese sonido semejante a la marea que exprimía la mugre del suelo con una cadencia circular, precisa. En vano Sofía trató de localizar a papá; aparte de mamá sólo estaba el cuchillo en la butaca, la araña neurótica, el eco en las paredes. Así que sonrió, más tran quila, y dio unos pasos, chapoteando y arrastrando la escoba, trazando estelas en el agua. Se detuvo junto a mamá y la llamó varias veces. La única respuesta fue la marea que eructaba pompas de jabón.

Ríos de cochambre surgían de las manos de mamá, que mantenía la vista baja. Al acuclillarse, Sofía volvió a llamarla por su nombre; logró verle el rostro y ahogó una exclamación de asco. Las facciones de mamá estaban hinchadas, atravesadas por verdugones que remitían a los puños de papá, los nudillos de papá estrellándose en los pómulos porque otra vez azotaron la puerta, otra vez se bebieron mis refrescos; les voy a enseñar lo que es el respeto a las cosas ajenas y ojo por ojo, diente por mira allá va tu diente, ustedes me joden y yo me las chingo.

Sofía inspeccionó la cara de mamá: los labios tumefactos, la nariz torcida por un golpe, la quemadura de cigarro cerca del ojo izquierdo, la cicatriz en la sien que quizá correspondía al filo de un mueble. Y mamá talle que talle, dale que dale la marea y su ocasional burbuja irisada como si fuera tan fácil eliminar la mugre de papá, como si la oreja derecha no estuviera casi desprendida y el vestido de novia no se redujera a pedazos, una colección de jirones que apenas cubrían la desnudez materna. Sofía tocó un hombro en el que se dibujaba la inconfundible señal de un mordisco y lo sacudió. Todo lo que hizo mamá fue detenerse un momento para toser; reanudó la limpieza mientras una lágrima zigzagueaba por su mejilla, pálida fruta magullada.

–Cuando tú quieras, princesita.

La escoba se escapó de las manos de Sofía: plop. Ella se incorporó, torpe. Casi tropezó con la cubeta al voltear hacia las butacas de mimbre y descubrir que el cuchillo era acariciado por unos dedos ansiosos.

Papá torció la boca en una mueca que intentaba ser sonrisa; espinas de rosal habían sustituido sus dientes. Dio un trago largo a la botella que tenía entre las piernas y Sofía distinguió, en el fondo ámbar, varios insectos que se agitaban. Sintió náuseas mientras la falsa sonrisa de papá desaparecía y daba paso a una voz que venía de todas partes y de ninguna.

–Ayuda a mamá, tigresita, ¿o quieres unas buenas nalgadas?

Los labios de papá no se movieron. Otro trago a la botella y los dedos en el cuchillo, la camisa desabotonada hasta el abdomen, las primeras notas de una vieja canción en el aire. Los canarios habían enmudecido.

Mamá continuaba tallando sin inmutarse; su mejilla estaba seca. Sofía recogió la escoba y empezó a barrer la mugre que brotaba de las manos de mamá, llevándola hacia los escalones de la terraza. Cascadas negras bajaron rumbo a los rosales que parpadeaban; el agua se perdió tras la verja, en la calle donde el único elemento vivo era el semáforo y su mirada triple y estúpida.

Sofía observaba con fascinación el líquido que corría por los peldaños. Era como si toda la inmundicia de la casa hubiera decidido huir, regresar a la ciudad de donde papá la había traído día con día al salir del trabajo. Para Sofía la ciudad era papá, esa figura monolítica que tenía algo de edificio en la piel: papá y sus rugidos en los que se intuían embotellamientos, choques, autos fuera de control; papá y sus golpes que congregaban asaltos a mano armada, sirenas como las que se oían con mayor frecuencia al despuntar la luna, titulares de la nota roja que mamá hojeaba durante el desayuno. Papá y los fragmentos de ciudad que se guardaba en los bolsillos para distribuirlos por la casa: en la sala un claxon de autobús, en el comedor la silueta de un perro callejero, en el dormitorio la guitarra de un músico ambulante; aquí el radio de un taxi, la navaja de un delincuente, y allá una antena, un poco de esmog. Papá y la ciudad enterrada hasta la médula: oscura su ciudad, honda suciedad que ahora volvía a su lugar de origen.

Sofía sintió –porque en sus sueños sentir se anteponía a escuchar, de hecho sentir se anteponía a todo– que papá se despegaba de la butaca y se encaminaba al centro de la terraza; casi pudo verlo avanzar con el cuchillo entre las manos antes de girar para cerciorarse. Y sí, papá se acercaba a mamá por detrás, lentamente; su cautela, sus dientes de rosal lamidos por una lengua rugosa, hicieron que Sofía evocara el anuncio de la tienda a la que nunca se le había permitido entrar, ni siquiera acompañada por mamá que a veces iba a surtir uno de los exóticos encargos paternos y salía con una bolsa en la que se adivinaba un garfio, una cadena, el borde de unos círculos llamados grilletes que Sofía no podía asociar con los insectos que tocaban su violín de madrugada. El anuncio de la tienda era un tigre de neón que saltaba eternamente en pos de su presa, un pájaro o una nube. Las patas extendidas, las fauces abiertas para devorar el atardecer, los colmillos filosos: papá era ahora el equivalente tridimensional del tigre. Sus movimientos rezumaban la misma agresividad eléctrica del anuncio y era como si el anuncio rondara a mamá para reclamarle por qué tantos fetiches comprados, por qué tanta correa de cuero y tanta parafernalia metálica; papá de neón aproximándose a mamá y alzándole los jirones del vestido de novia, hundiéndole el cuchillo entre las piernas para frotarla suave, aceradamente.

–Qué bueno que estás en casa, mi amor.

Hilillos carmesí surcaron los muslos de mamá, que esbozó una sonrisa donde cabía toda la dulzura y la fidelidad de una esposa después de varios años de feliz matrimonio. Aunque sus labios permanecieron cerrados la palabra amor retumbó en la terraza, que se adentraba ya en una penumbra de durazno. Al fondo del domingo un canario gorjeó, el último trino del crepúsculo. El silencio se reinstaló mientras el agua cochambrosa seguía fluyendo hacia la avenida, integrándose a la ciudad que acechaba más allá de la verja y registraba todo con su ojo rojo, su ojo amarillo, su ojo verde. Los rosales habían dejado de parpadear.

–Es bueno estar en casa. Ven acá.

Papá retiró el cuchillo de entre las piernas de mamá; un óvalo de humedad le manchaba los pantalones, justo en el área del cierre. Mamá se incorporó, limpiándose los muslos con la escobeta para luego soltarla: splat. Papá la tomó de la mano y juntos se dirigieron a la butaca de mimbre, donde él depositó el cuchillo. Se dieron un beso largo y, conforme desaparecían como engullidos por la casa, Sofía se preguntó qué sentiría mamá al tocar con su lengua esa lengua de asfalto, a qué olería la saliva de papá al entrar en contacto con la de mamá: de seguro a jardín, ya que sus dientes eran espinas, o tal vez a rosas entre los vapores de la tarde. Qué lindo, qué lindo: papá abría la boca y exhalaba un aroma a rosas profundas, rosas violentas, rosas de neón extraviadas en el paladar. Qué inquietante advertir apenas que la terraza estaba más callada que nunca a excepción de la puerta que, aunque no soplaba ni una brizna de viento, se azotaba a intervalos regulares: plaf, plaf. Sofía imaginó las lenguas de papá y mamá enredadas como lagartijas y recordó aquel lejano domingo en que se le ocurrió hincarse a media calle luego de comprobar que no había moros o mejor dicho coches en la costa. Recordó el sabor a desperdicios antiguos que le inundó la boca cuando su lengua dio la primera lamida al pavimento; qué chistoso, pensó, era el mismo sabor que desprendía el rostro de papá las pocas veces que ella se atrevía a lamerlo. Qué curioso que uno debiera acudir a la calle para tener el verdadero sabor de papá entre los dientes.

Sofía soltó la escoba: plop otra vez. Miró el semáforo y notó que tampoco parpadeaba: sólo destellaba la luz roja. Bajó la vista: la mugre no paraba de brotar, parecía que la limpieza de la casa no concluiría nunca. Avanzó hacia donde yacía la escobeta de mamá; quiso alzarla pero de inmediato se arrepintió. Las cerdas de la escobeta eran cabellos que evocaban a mamá cuando se sumergía en su baño de burbujas después de la siesta, mamá al salir de la tina al otro extremo del patio y mientras se secaba el pelo con una toalla en la que se delineaban uñas de moho.

Proveniente del interior de la casa, un grito femenino se estrelló como puño en las paredes y el olor a rosales. Sofía respingó y al mismo tiempo se desplomaron tres moscas, gotas azules en el lavabo del verano: drip, drip, drip. Las plantas se estremecieron en sus macetas: pfff, pfff. La puerta continuó azotándose: plaf, plaf. Alguien, en algún rincón de la casa, prendió un radio y la atmósfera se llenó de estática, un clamor de abejas iracundas: bzzzzzz. Era la hora del noticiero policiaco. De un momento a otro un locutor empezaría a enumerar homicidios, violaciones, víctimas de un tigre de neón que anda suelto por las calles, acuérdense que el domingo es el día más peligroso en nuestra gran urbe. Y papá sonreiría, satisfecho.

Con pasos inseguros, Sofía fue a la puerta y la abrió de par en par. Ingresó en una penumbra más honda que la de la terraza, perfumada de rosas y excremento de canario, y atrás, muy atrás de ese aroma, alcanzó a percibir un débil tufo sanguíneo, un centelleo carmesí entre todas esas sombras ocres, doradas, anaranjadas. Porque entrar en la casa era como entrar en una naranja madura en la que cada gajo correspondía a una habitación, cada semilla a uno de los muebles inexplicablemente cubiertos por sábanas; sí, era cierto, los domingos la construcción se transformaba en una naranja, al fin y al cabo qué eran los domingos sino frutas caídas del árbol semanal. Y allá, en un gajo de la casa, un radio ardía, consumiéndose en el fuego de la estática, tragándose las cenizas de un grito demasiado materno para ser ignorado.

Luego de revisar la sala, donde tropezó con una defensa de automóvil y los faros delanteros de un autobús, Sofía pasó al comedor. La mesa estaba dispuesta para la cena: los tres lugares de siempre y al centro un candelabro con tres velas; la de en medio, la más grande, apagada. En la cabecera, sobre el plato de papá, descansaba un collar canino. A la derecha, en el plato de mamá, un montón de pétalos rojos. A la izquierda, en el lugar de Sofía, una muñeca de porcelana con un tigre de vidrio que se le metía entre las piernas, olfateándole algo bajo el vestido de primera comunión. La niña se acercó a su silla, levantó el tigre y lo arrojó contra la pared. Sonrió. Adiós, tigrecito comprado en una tienda vedada; hasta nunca, tigrito fugado de la selva de concreto. Ahora sólo quedaban dos tristes tigresas para la hora de cenar, dos tigresitas taciturnas sumidas en el sopor de una naranja podrida. Y el radio dale que dale, quemándose con su idioma hueco. Adiós, tigre, adiós.

Después fue la cocina repleta de taxímetros salpicados de salsas y zumos, la despensa convertida en almacén de letreros de calles y señales de tránsito, la estancia donde mamá acostumbraba leer la sección policiaca y que se hallaba poblada de anuncios de neón, todos encendidos para crear una confusión eléctrica que zumbaba como una noche en miniatura, noche de ciudad que había irrumpido prematuramente en una mitad de la naranja y que empujó a Sofía a salir al patio. Allí la luz era más espesa que en la terraza, como si papá hubiera derramado varias botellas de vino tinto y el vino se hubiera evaporado en esa neblina rosácea que envolvía los árboles y las jaulas donde flotaba un revoltijo de plumas. Sofía se acercó a la primera jaula y la abrió; una cascada amarilla le sepultó los pies. Lo mismo sucedió en la segunda jaula, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. El espectáculo no varió: alguien había decapitado y desplumado a los canarios que por un insólito capricho de la gravedad se mantenían firmes en sus columpios, listos para remontar el vuelo en busca de sus cabezas. Ahí viene el tigre. Y entonces otro grito astilló el ambiente envinado del patio.

Sofía echó a correr hacia la segunda mitad de la naranja. Abrió una puerta y otra y otra. Atravesó la sala de televisión donde se hacinaban varios semáforos inservibles, el cuarto destinado a sus juguetes y ocupado ahora por pesadas antigüedades. Al llegar al estudio de papá, donde según mamá había libros prohibidos, se detuvo para recobrar el aliento. Allí estaba el radio que seguía escupiendo estática, un cráneo adormilado entre el polvo de un librero. Sofía se aproximó a él y lo apagó; el silencio desplegó rápidamente sus raíces hasta conquistar el núcleo de la casa. Cautelosa, la niña revisó los volúmenes alineados junto al radio; con el índice acarició los títulos grabados en los lomos, los nombres impronunciables de autores chinos e italianos. Al identificar al Marqués de Sade, uno de los favoritos de papá, se preguntó por qué mamá hablaba de libros prohibidos si todos eran tan bonitos, con sus pastas de cuero y sus dibujos de hombres y mujeres sin ropa abrazados como víboras. Papá decía que algunos dibujos eran verdaderas obras de arte realizadas por gente de la Edad Media. Y Sofía, por alguna razón, no lograba comprender a qué se refería papá con ese término: cómo era posible que alguien tuviera la mitad de sus años, que alguien dibujara cosas tan lindas con media edad extraviada. Adiós, libros sin respuestas; adiós a la edad partida en dos.

Sofía pasó al dormitorio de papá y mamá con el estómago flojo. Ni un ruido: el radio había muerto en un librero, cráneo inútil. Ni una brizna de aire que se colara por las ventanas abiertas al jardín que circundaba la naranja: sólo la penumbra frutal en los rincones, el olor a rosas y canarios como una segunda sábana sobre los muebles. Aquí el tufo a sangre era más penetrante, aquí los objetos disparaban la imaginación hacia el territorio de los miedos nocturnos. El ropero, por ejemplo, remitía a edificios clausurados al borde del derrumbe. El espejo del tocador no resplandecía como solía resplandecer cada domingo entre lápices labiales, pintura para uñas y pestañas postizas: ahora era un rostro oculto bajo un sudario.

Y la cama matrimonial, qué barbaridad, estaba movida de su sitio. Y en la sección del piso al descubierto, qué increíble, había una compuerta por donde podía caber un adulto. Y la compuerta, qué maravilla, estaba abierta como una invitación para ingresar al subsuelo. Y Sofía, qué niña tan curiosa, fue a la compuerta para toparse con los peldaños que se precipitaban en las negras entrañas de la naranja. Y resistiendo la tentación de ir hasta el tocador para arrancarle el sudario y ver si mamá estaba atrapada en el espejo, Sofía, qué niña tan nerviosa, empezó a bajar los escalones, los ocho años vibrándole en el vientre. Adiós, tigresita, adiós. Bienvenido el descenso resbaloso, el limo en la planta de los pies, el hedor a sangre cada vez más cercano y más intenso. Adiós, princesa de la terraza, adiós. Bienvenida la oscuridad.

Sofía tocó fondo –primero el pie izquierdo, luego el derecho– y volteó hacia arriba: el dormitorio de papá y mamá se reducía a una irradiación lejana. Suspiró y comenzó a caminar, extendiendo los brazos para tener un punto de referencia. Sus dedos tantearon la humedad hasta hallar paredes, una fresca sensación de musgo por donde se arrastraban otras sensaciones provistas de antenas y patas y vellos. Así que avanzaba por un corredor: qué alivio, pese al musgo que le babeaba las manos y que ella se limpiaba en el vestido una y otra vez. Ojalá que un tigre no se desprendiera de las sombras. Ojalá que por ahí no anduviera dando tumbos un auto o una motocicleta oxidada, un policía ciego por contemplar tanto semáforo. Ojalá.

Había filtraciones por doquier. La negrura era una ducha incesante: drip drop, drip drop. Sofía continuaba caminando, incómoda por las gotas que le estallaban en el pelo y los hombros y que adjudicaba al agua de la terraza, que a lo mejor conseguía escurrirse hasta allí. Qué diría mamá si la viera bajo esa lluvia de mugre y ciudad, descalza en un pasillo donde lo único reconocible eran los muros que hervían de alimañas.

Algo se deslizó con un chillido entre los pies de la niña, que no pudo ahogar una exclamación de horror. Probablemente una rata atraída por el olor a cobre, sí, papá afirmaba que las ratas vivían entre sombras, que sólo ahí podían dar a luz y ya te imaginarás por qué me encantan esos bichos, reina, luz y sombra, en qué paradoja tan extraña se mueven las ratas. Y Sofía, siempre aplicada, había buscado paradoja en un diccionario. Y se había quedado en las mismas. Y allá, a unos metros, se adivinaba un fulgor anaranjado, la oscuridad rasgada en un rectángulo. Alguien había herido la oscuridad, qué hermoso. Qué bello apresurarse hacia la cuchillada de luz, descubrir que se trata de una puerta entreabierta que hay que empujar con un gran esfuerzo porque sus goznes no están bien aceitados.

Sofía, siempre prudente, entró despacio en una estancia semejante a las que aparecían en varios dibujos del estudio. Mazmorras, les decía papá, o algo así. Mazmorras, qué nombre tan chistoso. A Sofía, quién sabe por qué, le hubiera gustado llamarse Mazmorra. La palabra se derretía entre los labios y chorreaba al suelo para describir en un murmullo el lugar donde se hallaba la niña, temblando de miedo pero feliz. Porque aquí se había concentrado el hedor a sangre, el eco de dos gritos. Aquí la luz moribunda del domingo se colaba por las ventanas enrejadas a nivel del jardín delantero, que Sofía ubicó mentalmente a ambos lados de los escalones de la terraza. Aquí el silencio era fracturado por el tintineo de las cadenas que pendían del techo como trenzas; algunas llegaban al piso pero todas, sin excepción, se mecían con la brisa que empezaba a soplar. Sí, aquí estaban las cadenas pero también los grilletes sujetos a los muros, los juguetes de hierro y madera tan parecidos a los de los libros de papá, las planchas que evocaban el hospital donde mamá había sido internada una vez, luego de la paliza disfrazada de caída por una escalera aunque la casa tenía una sola planta.

Aquí, en esta mazmorra anaranjada, con el vestido nupcial a la cintura, mamá colgaba de una trenza y se balanceaba de espaldas a Sofía. Colgaba de las manos, que alguien le había esposado en un aro de metal. Se balanceaba rítmicamente, empujada por la brisa: atrás y adelante, atrás y adelante. A mitad de su nuca un garfio brillaba, lúgubre. Sus pies goteaban, minuciosos: drip, drip, drip. Su cabeza se inclinaba adelante y atrás, adelante y atrás.

Y Sofía, qué niña tan buena, se acercó a mamá poco a poco. Y mamá, qué mujer tan grosera, siguió dando la espalda a su hija. Y Sofía, qué espanto, llegó junto a mamá y la hizo girar lentamente. Y mamá, por fin, accedió a mirar a Sofía que la observaba con ojos desorbitados. Y mamá, sin duda, sintió una envidia terrible al ver los ojos de su hija o al menos al tratar de verlos porque ella no tenía ojos: alguien se los había remplazado por un par de rosas. Y mamá, qué mujer tan apenada, separó los labios y soltó un débil gorjeo. Y Sofía, qué escándalo, abrió la boca para gritar pero justo entonces algo le bloqueó la mirada, algo que trajo una oscuridad olorosa a naftalina, una impresión como de sombrero que apretaba y apretaba y apretaba. Y en la oscuridad, un rumor de agua corriendo hacia una ciudad profunda. Y la voz de papá, perfumada de alcohol y domingos.

–Despierta, princesa. Mamá y yo te queremos. Despierta, tigresita.

Primero fue la telaraña que de un jalón se retiró de los ojos e hizo recordar las camisas de papá, la visión de la almohada por donde deambulaba un hilo de saliva. Segundos después –porque al salir del sueño había tiempo de sobra, decía papá durante el desayuno– llegó el cosquilleo en los tobillos, una oleada de hormigas que bajó del vientre y los pezones y se detuvo en los pies con una efervescencia similar a la del Alka-Seltzer que mamá tomaba cuando tenía jaqueca. Por último vino un vértigo delicioso, la sensación de manos que con cariño quitaban piedras del pecho y las rodillas.

Sofía parpadeó velozmente: uno dos, uno dos. Había logrado emerger de la siesta de oro fundido. Sonrió. Había despertado, qué alegría. Adiós a los tigres malévolos.

Bostezó, estirándose cuan pequeña era en la cama bañada de atardecer. Echó una ojeada al reloj de Tiger que descansaba sobre el buró: las seis veinte, qué flojera. Faltaban poco más de cinco horas para que se acabara el domingo. Y mañana a clases. Otra vez la rutina de maestras, compañeras, tareas. Otra vez la ciudad en vivo y a todo color. Los lunes eran la fruta más amarga de la semana: volver al sabor de los edificios, del humo, del tráfico. Qué lástima, lunes era un nombre muy bonito. A Sofía le hubiera gustado llamarse Lunes.

Bruscamente, como impulsada por un resorte, la niña se incorporó en el lecho al captar algo que no podía precisar, algo que se le iba de las manos. Como agua. Como mugre que regresaba a la mugre original. Paseó la vista por su dormitorio. Era el de siempre: las cortinas hinchadas por el aire que venía del jardín, las muñecas desbalagadas por el suelo y los muebles, las paredes con tapiz de pájaros y flores. Qué lindo, el dormitorio a media tarde. Aguzó el oído. Qué luminoso, el silencio de la casa. Tiger respiraba, plácido: tictac, tictac, tictac. En el patio los canarios gorjeaban, perfectos, melancólicos. La ciudad quedaba lejos, al otro lado del mundo. Y al fondo, muy al fondo de la quietud, un eco moría, desesperado. A lo mejor un grito. Pero quién sabe.

Sofía parpadeó: ahora se hallaba en el dormitorio de papá y mamá. Se miró en el espejo del tocador. Ya se había peinado y traía puesto el vestido que papá le había comprado para la primera comunión. Qué raro. Aunque se veía graciosa. Se concentró en los lápices labiales de mamá. Tomó uno. Un poco abajo, un poco arriba, y listo: su boca era el botón de una rosa estival. Devolvió el lápiz a su sitio. Se miró otra vez en el espejo. Hizo muecas. Sonrió, escudriñando los rostros de papá y mamá en el retrato de bodas sobre el tocador. Los dos le contestaron la sonrisa. Eran tan guapos, tan felices: qué pareja. Al ver el reflejo de la cama matrimonial, y movida por un absurdo recuerdo, Sofía se apartó del tocador y se arrodilló en el piso, cuidando de no mancharse el vestido. Alzó la colcha. Confundida, se preguntó por qué había imaginado una compuerta empotrada bajo el lecho, dónde había visto una cosa así. Quizás algún programa de televisión. Se incorporó. El ropero la contemplaba, intrigado.

En el estudio el radio funcionaba quedito quedito: el noticiero policiaco de las seis. Y mamá por ninguna parte. Sofía se acercó al aparato y lo apagó, identificando el título de algunos libros: aquí un ejemplar de la Biblia, allá las novelas de caballería que eran las favoritas de papá. Luego salió. Atravesó el cuarto donde sus juguetes parecían cuchichear y la sala de televisión en cuya alfombra yacía un suéter de mamá, qué descuidada. Llegó al patio y avanzó hacia las jaulas que fulguraban entre los árboles. Los canarios cantaban, aleteando y brincando en sus columpios, contentísimos. Tenían suficiente alpiste. Sofía pegó el rostro a una jaula. El pájaro quiso picotearle la boca, qué travieso. Una ráfaga hizo vibrar el patio, trayendo un aroma dulzón que sofocó el del excremento de los canarios. A lo mejor cobre. Pero quién sabe. La niña se sintió repentinamente mareada. Cerró los ojos.

Al abrirlos estaba frente a la puerta principal. Pese a que el mareo persistía, apoyó una mano en el picaporte y empujó. La puerta reveló la terraza despacio, despacio. El olor a cobre irrumpió en la casa, insoportable. Sofía estornudó. Llamó varias veces a mamá. No hubo respuesta, sólo el zumbido de los insectos que sobrevolaban los rosales del jardín. Y el susurro de la urbe que se entibiaba con algunas hebras de tráfico tras la verja. Y un goteo cercano. Drip, drip, drip. Quizá moscas. O un lavabo. O el crepúsculo hecho líquido en las baldosas. Drip, drip, drip.

La niña pasó a la terraza con el alma en vilo. Había distinguido a papá, al menos una mano de papá que sostenía una botella medio vacía. Estaba en una butaca de mimbre volteada hacia la calle, hacia el semáforo que parpadeaba en una esquina invisible: rojo, amarillo, verde. La mano izquierda. La botella. Verde, amarillo, rojo. Sofía se aproximó, qué princesa tan chismosa. Rodeó la butaca hasta situarse frente a papá, que tenía los ojos abiertos y la miraba como ella lo miraba y sonreía doble, por los labios y por el cuello. Y la sonrisa del cuello era más amplia que la de los labios. Más húmeda. Más roja.

Alguien derramó una cubeta a espaldas de Sofía. El agua le mojó los zapatos y empezó a resbalar por los escalones, teñida de carmesí. Un hilillo corrió por el último peldaño, se deslizó entre los rosales, alcanzó la verja y se perdió en la avenida dominical. Papá goteaba, terco: drip, drip, drip. El charco formado a sus pies era enorme. Tardarían varios minutos en limpiarlo. Qué lata.

–No te quedes ahí, reinita, ayúdame a recoger. Acuérdate que el abuelo viene a cenar y odia los tiraderos.

Giraste sobre tus talones. Yo dejé caer la cubeta, el cuchillo de cocina salpicado de gotas rojas: clonc. Intenté sonreírte pero no pude, hija, cuánto lo lamento. Sé que me comprendiste. Las dos estábamos tan emocionadas que se nos había olvidado cómo torcer la boca. Era fascinante ver que la sangre de papá regresaba a la ciudad de donde había venido, la mugre de vuelta a la mugre. Pero debíamos limpiar la terraza. Rápido. A conciencia.

–Ve por la escoba, tigresita. Ándale.

Obedeciste en silencio, como siempre: qué niña tan hermosa. Mientras yo iba por más agua comenzaste a barrer. Los peldaños cho rreaban. Los rosales se mecían en la brisa. Y tú, escoba en mano, se guramente pensabas que qué alivio, la pesadilla había terminado. Seguramente te despedías de todos los animales del sueño.

Hasta nunca.

Adiós, tigre, adiós.