Читать книгу Hispanien - Michael Koch - Страница 16

ОглавлениеDer Zweite Krieg zwischen Rom und Karthago

„Da habe Hamilkar Hannibals Rechte ergriffen, ihn an den Altar geführt und den Schwur tun lassen, niemals ein Freund der Römer zu werden.“

(Polyb. 3,11)

Die Geschichte des „Hannibalischen Krieges“ auf hispanischem Boden im Einzelnen zu erzählen, kann hier unterbleiben. Umfangreich ist auch die wissenschaftliche Literatur zu der sogenannten Kriegsschuldfrage. Karl Christ hat in einem luziden Essay dargestellt, in welchem Maße „die Interdependenz des historischen Urteils mit Gegenwartskonstellationen“ auch noch das heutige Urteil der Forschung prägt (1972, 3 ff.). Das war bereits in der Antike so. Polybios, unsere Hauptquelle, schrieb als Parteigänger der Scipionen eindeutig als Freund Roms und lässt seine Leser dies spüren. Gleichwohl hat es nicht den Anschein, als habe er falsch berichtet. Eine in den 1950er- und -60er-Jahren heftig geführte Kontroverse um das Verständnis von Polyb. 3,15,5 beruht auf einer unnötigen Überinterpretation dieses sehr komprimierten Textes und der Verquickung zweier inhaltlich nicht notwendig verbundener Aussagen. Die römische Gesandtschaft, die 220/219 v. Chr. in Qrt Hadašt erschien, um die Lage zu erkunden, verlangte, Polybios zufolge, von Hannibal, „sich von Saguntum fernzuhalten, denn die Stadt stehe unter (römischem) Schutz“. Sie forderte ferner, „gemäß der mit Hasdrubal getroffenen Vereinbarung den Iberus nicht zu überschreiten.“ In moderne Diplomatensprache übersetzt bedeutet das: Bewahrung des status quo und Respektierung älterer römischer Verpflichtungen durch Karthago. Dass Hannibal kurz darauf im Frühjahr 219 v. Chr. Saguntum angriff und nach monatelanger Belagerung einnahm, dürfte mehr mit innerhispanischen Problemen zu tun haben als mit der Absicht, Rom zu provozieren. [Abb. 12a und 12b]. Die romfreundliche antike Geschichtsschreibung hat aus alledem einen Kriegsgrund fabriziert, welcher, angereichert mit Propaganda-Effekten, wie dem Hass Hannibals auf Rom schon seit Kindertagen und vielem anderem, zur Rechtfertigung der römischen Kriegserklärung an Karthago dient, die Polybios eindrucksvoll geschildert hat (3, 33). Die nicht unwichtige Frage nach der wirklichen Natur der römisch-saguntinischen Beziehungen, vor allem nach deren wahrem Alter hat Werner Huss in seiner „Geschichte der Karthager“ (1985) detailliert diskutiert. Ob eine irgendwie geartete vertragliche Beziehung zwischen Rom und Saguntum vor 220 v. Chr. bestanden hatte oder ob diese erst in der Frühphase des Krieges begründet wurde, weil, wie Polybios (3, 15) anmerkt, man daran gedacht hatte, diese Stadt zur Operationsbasis zu machen, muss danach offen bleiben. Klar ist aber, darin ist Huss zuzustimmen, dass „die Römer keinen Grund, der vor den Normen des internationalen Rechts hätte bestehen können, namhaft machen konnten, als sie i. J. 218 in den Krieg eintraten“.

Im Sommer 218 v. Chr. war der Konsul Cn. Cornelius Scipio bei Emporion gelandet und hatte den hispanischen Nordosten bis zum Ebro unter römische Kontrolle gebracht. Zusammen mit seinem Bruder Publius gelang es in den nächsten sieben Jahren, einen großen Teil der hispanischen Ostküste zu gewinnen und eine karthagische Flotte an der Ebro-Mündung zu besiegen. Es gelang auch, eine Anzahl hispanischer Stämme auf die Seite Roms zu ziehen und in wiederholten militärischen Auseinandersetzungen mit den von Hannibal zum Schutz der Halbinsel zurückgelassenen Truppen diese zu binden und Hannibals Nachschub zu blockieren. Als sie jedoch 211 v. Chr. die alles entscheidende Offensive in den Süden – d. h. in das Kerngebiet des punischen Kolonialreichs – begannen, wurden sie in zwei Schlachten geschlagen und fanden den Tod, P. Scipio am oberen Baetis, Cn. Scipio vier Wochen später auf der Flucht in den sicheren Nordosten. Damit war es zunächst mit jedweder römischen Militärpräsenz südlich des Ebro vorbei. Doch schon im Jahre 210 v. Chr. landeten erneut römische Verbände unter dem Befehl des P. Cornelius Scipio, des Sohnes des am Baetis gefallenen P. Scipio, bei Emporion, von wo aus Landheer und Flotte nach Tarraco aufbrachen. Während Hannibal noch in Italien operierte, zog Scipio im Jahre 209 v. Chr. mit Heer und Flotte gegen Qrt Hadašt, das stark befestigte, aber schwach verteidigte Herz des hispanischen Kolonialreiches Karthagos, nahm die Stadt durch Überrumpelung ein und wendete damit dauerhaft das Kriegsglück. Durch geschickte Diplomatie gelang es zudem, einen Großteil der iberischen und hispano-keltischen Verbündeten der Karthager auf die Seite Roms zu ziehen. Im Jahre 208 v. Chr. schlug Scipio Hasdrubal, Hannibals Bruder, bei Baecula, sein Amtskollege Silanus ein karthagisch-hispanisches Aufgebot irgendwo in Mittelhispanien. Im Jahre 207 v. Chr. schließlich siegte Scipio bei Ilipa. Das Ergebnis: Verrat, Abfall und rapider Zerfall der karthagischen Macht in Tarschisch. Während Scipio die Invasion Nordafrikas vorbereitete, wurde auch HaGadir, die alte Bastion der Westphoiniker, verloren, das freilich unter römischen Vorzeichen einer glänzenden Zukunft entgegenging.

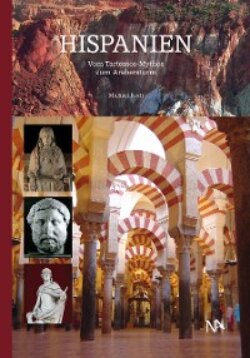

Abb. 12 a und b Hannibal-Münze aus Qrt Hadašt – Carthago Nova (Cartagena, Murcia) Doppelschekel der Barkiden in Hispanien, 237 – 209 v. Chr. Silber. Die Vorderseite zeigt den karthagischen Generalissimus wie einen hellenistischen Herrscher, die Rückseite Hannibals Haupt-Kriegswaffe, einen Elefanten.