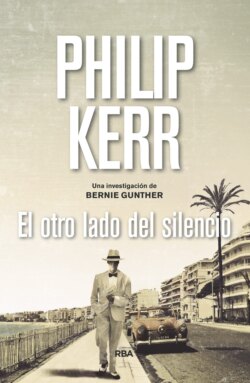

Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2

ОглавлениеSituado entre Niza y Mónaco, Cap Ferrat es un espolón que se proyecta hacia el mar como los órganos sexuales resecos y casi inservibles de algún viejo calavera francés, una comparación del todo apropiada, teniendo en cuenta la reputación que tiene la Riviera de ser un lugar en el que la belleza precoz va cogida de la arrugada mano de la edad avanzada, por lo general a la playa, de tiendas, al banco y luego a la cama, aunque no siempre en un orden tan decoroso. La Riviera me recuerda muchas veces al Berlín de después de la guerra, solo que la compañía femenina sale por un precio muy superior a una chocolatina o unos cigarrillos. Aquí es el dinero el que lleva la voz cantante, aunque no tenga mucho más que decir que voulez vous o s’il vous plaît. La mayoría de las mujeres preferiría pasar el rato con monsieur Gateau que con don Hombre Ideal, aunque no es de extrañar que a menudo resulten ser uno y el mismo. Desde luego, si yo tuviera un poco más de dinero también me buscaría una compañera bonita con la que ponerme en evidencia y a la que mimar en general. Ahora soy lo bastante memo como para saber que no poseo lo que buscan prácticamente todas las mujeres de la Côte d’Azur, a menos que sean indicaciones para llegar a Beaulieausur-Mer o el nombre del mejor restaurante de Cannes (es Da Bouttau), o quizá un par de entradas para la Ópera Municipal de Niza. Vemos a menudo a monsieur Gateau y a la firme y jovencita niña de sus ojos legañosos en el Grand Hôtel, pero tiene a sus confrères en La Voile d’Or, un pequeño y elegante hotel cercano, situado en una península elevada con vistas a la laguna azul que es el pintoresco puerto pesquero de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Esta villa francesa de tres plantas —en otro tiempo el hotel Park— fue fundada en 1925 por un campeón de golf inglés llamado Captain Powell, lo que probablemente explique los palos de golf en las paredes; o bien eso o bien tienen un hoyo sumamente complicado en el elegantísimo salón principal del hotel. Es ahí donde, dos veces por semana y sin fallar nunca, voy a beber gimlets y a jugar al bridge con mis tres únicos amigos.

Para ser totalmente sincero, no son lo que la mayoría de la gente llamaría «amigos». Esto es Francia, después de todo, y los amigos de verdad escasean, sobre todo si eres alemán. Además, uno no juega al bridge para hacer amigos ni para conservarlos, y a veces conviene sentir una clara antipatía por los rivales. Mi pareja de bridge, Antimo Spinola, un italiano, es gerente del casino municipal de Niza. Por suerte, juega mucho mejor que yo, lo que es una lástima para él. Nuestros contrincantes suelen ser un matrimonio inglés, el señor y la señora Rose, que tienen una pequeña villa en las colinas, un poco más arriba de Èze. No diría que guardo antipatía a ninguno de los dos, pero son los típicos esposos ingleses, creo yo, en tanto que nunca parecen demostrar mucha emoción, en especial el uno por el otro. He visto peces luchadores de Siam más afectuosos. El señor Rose era un destacado especialista del corazón con consulta en Harley Street, en Londres, e hizo una pequeña fortuna tratando a un millonario griego antes de jubilarse en el sur de Francia. Spinola dice que le gusta jugar con Rose porque, si le da un ataque al corazón, Jack sabrá lo que hacer, pero yo no estoy tan seguro. Rose bebe más que yo y no estoy convencido de que tenga corazón, lo que a mi modo de ver sería un requisito indispensable para su trabajo. Su mujer, Julia, era su enfermera-recepcionista y es, con mucho, la mejor jugadora, con una auténtica percepción de lo que ocurre sobre el tapete y la memoria de un elefante, que es el animal al que más se parece, aunque no por su tamaño. Sería una mujer muy atractiva si no tuviera esas enormes orejas en ángulo recto con respecto a la cabeza. Por supuesto, nunca habla de las manos que acaba de jugar, como si fuera reacia a darnos a Spinola y a mí ninguna pista acerca de cómo enfrentarnos a ellos.

Es asimismo un buen ejemplo cuando se trata de hablar de la guerra. Hasta donde se sabe, Walter Wolf —que es el nombre bajo el que vivo en Francia— fue capitán en la oficina del intendente general en Berlín, responsable del servicio de comidas del ejército. Es lo que cabría esperar de alguien que ha trabajado en buenos hoteles durante una buena parte de su vida. Jack Rose está convencido de que me recuerda de una estancia en el hotel Adlon. A veces me pregunto qué pensarían si supieran que hubo un tiempo en que su oponente vestía el uniforme de las SS y era confidente íntimo de hombres como Heydrich y Goebbels.

No creo que a Spinola le sorprendiera mucho descubrir que tengo un pasado secreto. Habla ruso casi tan bien como yo, y estoy más o menos seguro de que fue oficial del 8.º Ejército italiano en Rusia y de que debió de ser uno de los afortunados que escaparon en 1943, después de la aplastante derrota en la batalla de Nikolajewka. No habla de la guerra, claro. Eso es lo maravilloso del bridge. Nadie habla mucho de nada. Es el juego perfecto para los que tienen algo que ocultar. Intenté que Elisabeth aprendiera a jugar al bridge, pero no tenía paciencia para los ejercicios que quería enseñarle con la intención de que llegara a ser mejor jugadora. Otra razón por la que no se aficionó al juego es que no habla inglés, que es el idioma en el que jugamos al bridge porque es el único que hablan los Rose.

Un día o dos después de la llegada de Hennig al Grand Hôtel, fui a La Voile d’Or a jugar a bridge con Spinola y los Rose. Como siempre, llegaban tarde, y me encontré a Spinola sentado a la barra, mirando con rostro inexpresivo el papel pintado. Parecía un tanto apesadumbrado, fumaba un Gauloises tras otro con su boquilla corta de ébano y bebía Americanos. Con su pelo moreno y rizado, su sonrisa fácil y su atractivo musculoso, siempre me recordaba un poco al actor de cine Cornel Wilde.

—¿Qué haces? —pregunté, hablándole en ruso. Hablar ruso entre nosotros era la manera que teníamos de practicarlo, porque rara vez venían rusos al hotel o al casino.

—Disfruto de la vista.

Me volví y señalé la terraza y, más allá, la vista del puerto.

—La vista está por ahí.

—Ya la conozco. Además, prefiero esta. No me recuerda nada que preferiría no recordar.

—Tenemos un día de esos, ¿eh?

—Aquí todos los días son de esos. ¿No crees?

—Claro. La vida es una mierda. Pero no se lo digas a nadie aquí en Cap Ferrat. La decepción los mataría.

Hizo un leve gesto de asentimiento.

—Yo sé todo lo que hay que saber sobre la decepción, te lo aseguro. He estado viéndome con una mujer. Y ahora no la veo. Lo que es una pena. Pero tenía que ponerle fin, porque estaba casada y el asunto se estaba poniendo difícil. Sea como sea, se lo tomó bastante mal. Amenazó con pegarse un tiro.

—Eso de pegarse un tiro es una reacción muy francesa. De hecho, es la única virtud francesa en la que se puede confiar en caso de apuro.

—Qué alemán eres, Walter.

Me invitó a una copa y luego me miró de hito en hito.

—A veces, te miro a los ojos desde el otro lado de la mesa de bridge y veo mucho más que una mano de cartas.

—¿Me estás diciendo que soy un mal jugador?

—Te estoy diciendo que veo a un hombre que no estuvo nunca en el servicio de intendencia del ejército.

—Salta a la vista que no has probado nunca lo que cocino, Antimo.

—Walter, ¿cuánto hace que nos conocemos?

—No lo sé. Un par de años.

—Pero somos amigos, ¿verdad?

—Eso espero.

—Bien, pues Spinola no es mi auténtico nombre. Tenía otro durante la guerra. A decir verdad, no habría seguido vivo mucho tiempo con un nombre como Spinola. Nunca fui esa clase de italiano. Es un nombre judío italiano.

—A mí me trae sin cuidado lo que seas, Antimo. Yo nunca fui esa clase de alemán.

—Te aprecio, Walter. No dices nunca más de lo necesario, y tengo la sensación de que sabes guardar un secreto.

—No me cuentes nada que no sea estrictamente necesario —repuse—. A estas alturas de la vida, no puedo permitirme perder un amigo.

—Entendido.

—Y si a eso vamos, te diré que tampoco puedo permitirme perder a gente que ni siquiera me aprecia. Entonces me sentiría muy solo.

Encima de la barra, al lado de mi gimlet, había una caja de puros Partagás sobre la que ahora Spinola apoyó la mano.

—Necesito que me hagas un favor —dijo.

—Lo que quieras.

—Aquí dentro hay algo que quiero que tengas a buen recaudo. Solo durante un tiempo.

—De acuerdo.

Busqué al barman con la mirada y, al ver que había salido a la terraza y no había peligro, levanté la caja y eché un vistazo en su interior. Aunque antes incluso de abrir la tapa ya sabía lo que había dentro. No eran puros, por supuesto. Hay algo en el peso de veintitrés onzas de una pistola Walther de la policía que hace que sea capaz de reconocerlo en sueños. La cogí. Estaba cargada y, por el olor que despedía, se había disparado recientemente.

—No es que sea asunto mío —dije, al tiempo que cerraba la caja de puros—, pero huele como si hubiera estado muy atareada. Yo he disparado contra gente y eso tampoco era asunto de nadie. No es más que lo que ocurre a veces cuando hay armas de por medio.

—Es su pistola —explicó.

—Debe de ser una chica de cuidado.

—Lo es. Así que se la quité. Solo para asegurarme de que no iba a cometer ninguna estupidez. Y no quiero guardarla en mi casa, por si regresa. Por lo menos hasta que me devuelva las llaves.

—Te la cuidaré, claro que sí. Es difícil encontrar un buen compañero de bridge. Además, echaba en falta tener un arma cerca. Una casa parece un tanto vacía sin un arma de fuego. La voy a dejar en el coche, ¿de acuerdo?

—Gracias, Walter.

Salí a la calle, dejé la pistola en la guantera y volví al hotel justo cuando llegaban los Rose en su Bentley descapotable de color crema. Esperé un momento e, instintivamente, le abrí la pesada portezuela del coche a la señora Rose para que se apeara. Siempre conducía él cuando iban a La Voile d’Or, pero a la vuelta siempre conducía ella, pues solo se permitía tomar dos gintonics frente a los seis o siete whiskys de él.

—Señora Rose —dije en tono amable, y tuve la galantería de recoger el fular de gasa verde que se le cayó cuando se apeó del coche. Hacía juego con el vestido que llevaba y, aunque el verde tal vez no era el color que más la favorecía, tampoco iba a permitir que eso interfiriera en mis aptitudes para el juego—, cómo me alegro de verla.

Respondió con una sonrisa, pero lo cierto es que no le estaba prestando ya mucha atención; de hecho, seguía pensando en el arma de la novia de Spinola cuando dos hombres que discutían en la otra punta de la terraza del hotel despertaron mi curiosidad. Uno era un inglés de rostro rubicundo que frecuentaba La Voile d’Or. El otro era Harold Hennig. Automáticamente abrí la puerta principal para que pasase la señora Rose antes de atreverme a echar otro vistazo a Hennig y el inglés, y al hacerlo pude ver que tal vez no se tratara tanto de una discusión como de una situación en la que Hennig, sin perder la sonrisa, le estaba diciendo al inglés lo que debía hacer, cosa que al inglés no parecía hacerle mucha gracia. Tenía toda mi solidaridad. A mí tampoco me había gustado nunca recibir órdenes de Harold Hennig. Pero me desentendí enseguida y seguí a Jack y Julia Rose al interior, y por primera vez en una temporada Spinola y yo les ganamos, lo que me alegró la velada hasta que regresé al Grand y supe que debía sustituir a nuestro portero de noche, que había llamado para decir que no podía trabajar porque tenía un resfriado de verano, fuera lo que fuese eso. Yo tuve un resfriado de invierno en un campo soviético de prisioneros de guerra durante unos dos años, y lo cierto es que fue un incordio. Un resfriado de verano suena igual de horrible.

No me importa hacer el turno de noche. Se está fresco y el chirriar de las cigarras al anochecer es tan relajante como la madreselva nocturna que adorna las paredes detrás de las lánguidas estatuas, cerca de la puerta principal. Además, aparecen menos huéspedes con preguntas y problemas que resolver, y dediqué la primera hora del turno a leer el Nice-Matin para perfeccionar mi francés. Hacia la una de la madrugada, tuve que ayudar a un americano muy rico, el señor Biltmore, a subir a su suite de la cuarta planta. Había estado bebiendo coñac toda la noche, y se las había apañado para vaciar una botella y el bar entero con sus odiosos comentarios, relacionados sobre todo con la guerra. Al parecer, había dicho que los franceses no habían arrimado el hombro como era debido, y que el de Vichy había sido un gobierno nazi en todo salvo en el nombre. Yo no hubiera discrepado en nada, a menos que hubiera sido francés. Como bien podría haber dicho Napoleón, aunque no lo dijo: «La historia francesa es la versión de los acontecimientos pasados en la que los franceses se han puesto de acuerdo». Me encontré a Biltmore repantingado en un sillón y apenas consciente, que es como prefiero a los borrachos del hotel, aunque empezó a alterarse y a dar voces en cuanto me acerqué a despertarlo con amabilidad. Luego me lanzó un puñetazo, y después otro, de modo que me vi obligado a darle un golpecito en el mentón con el puño, justo lo bastante fuerte para atontarlo y evitar que ninguno de los dos sufriera mayores daños. Eso me dejó con un problema distinto, porque Biltmore tenía el tamaño de una secuoya y era igual de difícil de cargar sobre el hombro, de modo que me vi obligado a recurrir prácticamente a todas mis energías para llevarlo hasta el ascensor, y luego a las pocas que me quedaban para sacarlo de la jaula y tumbarlo en la cama. No lo desvestí. En tanto que conserje, lo último que quieres es que un americano borracho recupere el conocimiento justo cuando le estás bajando los pantalones. Los yanquis no se toman a la ligera que los desnuden, sobre todo si lo hace otro hombre. En una situación así, uno puede perder no solo algún diente, sino también el empleo. En la Riviera, a un conserje —incluso a uno de los buenos, con la dentadura completa— se le puede sustituir en un abrir y cerrar de ojos, pero ningún hotel quiere prescindir de un huésped como el señor Biltmore, sobre todo teniendo en cuenta que desembolsa más de mil quinientos francos cada noche —unos cuatrocientos dólares— por una suite que ha reservado para tres semanas enteras. Nadie puede permitirse perder treinta mil francos, además de las sumas que gastaba en el bar y las propinas.

Para cuando volví abajo, estaba más acalorado que un chino planchando ropa, de modo que regresé al bar y le pedí al barman que me preparara un gimlet helado con alcohol del bueno —la ginebra Plymouth Navy Strength con una graduación del cincuenta y siete por ciento que les dan a los marineros de los submarinos nucleares—, como remate de los cuatro más flojos que ya me había tomado en La Voile d’Or para aguantar la presión. Me lo bebí con la cena, que consistió en un par de aceitunas y un puñado de galletas saladas.

Acababa de cenar cuando se presentó otra huésped en recepción. Y era toda una presencia: levemente perfumada, sobria, con un vestido negro bien ceñido que permitía hacerse una buena idea de lo que había bajo el envoltorio, y un brochecito de diamantes en forma de lazo en la parte delantera. No sé gran cosa de moda, pero el suyo era una especie de vestido de bailarina con canesú, un hombro al descubierto y, al fijarte bien, no un lacito en la cintura, sino una pequeña flor de diamantes. Con sus guantes y zapatos negros a juego, resultaba tan atractiva como el saldo bancario de Christian Dior. La señora French era una de nuestros clientes habituales, una dama inglesa rica y sumamente atractiva de cuarenta y tantos años, cuyo padre era un artista famoso que en sus tiempos vivía y trabajaba en la Riviera. Según dicen es escritora y alquila una casa local en Villefranche, pero pasa buena parte de su tiempo libre en el Grand Hôtel. Nada mucho en nuestra piscina, lee un libro en el bar, usa el teléfono a menudo y luego cena tarde en el restaurante. Suele estar sola, aunque a veces la acompañan sus amistades. Hace unas semanas, me pareció que la señora French intentaba conquistar al ministro francés de defensa nacional, monsieur Bourgès-Maunoury, que se alojaba aquí, pero la cosa no llegó a ninguna parte. Por lo visto, el ministro tenía otras cosas en la cabeza, como la amenaza islámica que supone el FLN argelino, por no hablar de ese Hitler egipcio de pacotilla, Gamal Abdel Nasser, y quizá la mujer anónima que estaba en la habitación contigua a la suya. No es un tipo mal parecido, supongo; moreno de cabello y ojos, tal vez demasiado zalamero, un poco pequeño, y a decir verdad un par de categorías por debajo de lo que le correspondería a la señora French. A mi modo de ver, una morena guapa como ella podría aspirar a más. Aunque también es verdad que se rumorea que Maurice Bourgès-Maunoury podría ser el próximo primer ministro de Francia.

—Buenas noches, señora French —dije a modo de saludo—. Espero que haya disfrutado de la cena.

—Sí, no estaba mal.

—No suena ni remotamente tan bien como debería.

Suspiró.

—Podría haber estado mejor.

—¿Era la comida? ¿O tal vez el servicio?

—Para ser sincera, ninguna de las dos cosas tenía nada de malo. Y aun así, faltaba algo... Con un libro por toda compañía, me temo que no era nada que pueda remediar fácilmente nadie del Gran Hôtel.

—¿Puedo preguntarle qué está leyendo, señora French? —Mis modales han mejorado mucho desde que volví a introducirme en el mundo de los hoteles. A veces parezco casi un tipo de lo más atento.

Abrió la cartera de piel de cocodrilo y me enseñó el libro: El americano impasible, de Graham Greene. Mis ojos de poli captaron de un vistazo el frasco de Mystikum, un fajo de francos franceses, una polvera de oro y una cajita con tapa de rosca en la que podía haber una borla de maquillaje, aunque era mucho más probable que contuviera su diafragma.

—No lo he leído —reconocí.

—No, pero creo que seguramente usted habrá olvidado más acerca de cómo dejar a un americano aceptablemente impasible de lo que ha aprendido nunca Graham Greene. —Sonrió—. Pobre señor Biltmore. Esperemos que mañana achaque el dolor de cabeza al alcohol y no a su puño.

—Ah, lo ha visto. Lo lamento. Creía que el bar estaba vacío.

—Estaba sentada detrás de una columna. Pero ha manejado la situación muy bien. Como un experto. Yo diría que ya había hecho cosas así. Profesionalmente, quiero decir.

Me encogí de hombros.

—El negocio hotelero siempre presenta una serie de retos interesantes.

—Si usted lo dice...

—Quizá pueda recomendarle alguna otra lectura —me ofrecí, apresurándome a cambiar de tema.

—¿Por qué no? Después de todo, es usted conserje. Aunque, a mi modo de ver, desempeñar el papel de un crítico como Robert Benchley quizá exceda sus obligaciones habituales.

Le mencioné un libro de Albert Camus que me había impresionado.

—No, no me gusta —respondió—. Es demasiado francés para mi gusto. Demasiado político, también. Pero ahora que lo pienso, tal vez podría recomendarme algún libro sobre el bridge. Me gustaría aprender a jugar, y sé que usted lo hace a menudo, señor Wolf.

—Estaré encantado de prestarle alguno de mis libros, señora French. Cualquier título de Terence Reese o S. J. Simon le vendrá bien, creo yo.

—Mejor aún, podría enseñarme usted a jugar. Estaría encantada de pagarle por sus clases privadas.

—Me temo que mis obligaciones en el hotel no me lo permitirían, señora French. Aunque pensándolo mejor, creo que lo más indicado sería que comenzara por el libro de Iain Macleod, El bridge es fácil.

Si se llevó una decepción, no lo demostró.

—Parece bastante adecuado. ¿Me lo traerá mañana?

—Claro. Me temo que no estaré aquí para dárselo en persona, señora French, pero se lo dejaré a algún colega mío.

—¿No trabaja mañana? Qué lástima. Me gusta charlar con usted.

Le ofrecí una sonrisa diplomática e hice una leve reverencia.

—Siempre me alegra serle útil, señora French.

En el bridge eso se llama «Pasar».