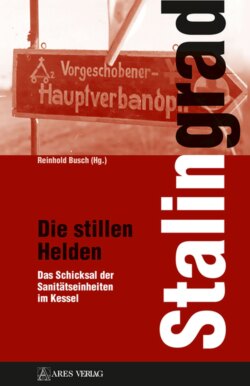

Читать книгу Stalingrad - Die stillen Helden - Reinhold Busch - Страница 11

Schwere Mängel bei der Versorgung der 6. Armee

ОглавлениеEs gab allerdings bereits von Anfang an mahnende Stimmen und deutliche Kritik. Oberarzt Dr. Günther Diez38, nacheinander bei der 1. und der 2. San.Kp. 305, schrieb zur gesundheitlichen Situation der Soldaten: „Auf dem Vormarsch durch die Steppe litt die Truppe sehr unter Wassermangel. An manchen Tagen war kein Tropfen aufzutreiben. Kärgliche und verschmutzte Wasserstellen mußten für Mensch und Tier ausreichen. Banale Enteritis-Erkrankungen – vor allem Ruhr, Typhus abdominalis und Paratyphus – häuften sich. Geeignete Krankenkost fehlte außerdem. Auch die Truppenverpflegung war so ungeeignet wie nur möglich. Bei großer Hitze gab es entweder nur Pferdefleisch oder nur Erbsen, nur Fischkonserven oder nur Rübenmarmelade. Das Brot war derart glitschig und naß, daß es nur geröstet genießbar war. Gemüse oder Obst wurden nie herangeschafft. Etwa ab Ende Juli 1942 wurde nur noch die Hälfte der Verpflegungsration herantransportiert; im Hinterland sollten Reserven für eine Schlammperiode geschaffen, die fehlende Hälfte sollte aus dem Lande entnommen werden. Aber dieses Land war Steppe, aus der sich für die Armee wenig entnehmen ließ. Auch das Fischen am Don schloß die Lücke nicht.“39

Dr. Günther Diez (links)

Die 1. San.Kp. 305 bei der Durchquerung eines Baches

Dr. Horst Rocholl40 mokiert sich über fehlende Winterbekleidung: „Da standen die Russen eben da vorne; sie waren besser auf den Winter vorbereitet als wir, denn sie hatten eine sehr praktische Winterbekleidung, Jacke, Hose und Wattejacke. Unsere Winterkleidung war unpraktisch, sie half wahrscheinlich der Bekleidungsindustrie mehr als uns: Eine Überhose mit einem Hosenträger, der angenäht war. Wenn ich aus der Hose mußte – und das mußte ich auf dem Weg in die Gefangenschaft, als ich die Ruhr hatte, sehr häufig –, mußte ich meinen Mantel ausziehen, dann meine Jacke, mußte diese Überhose runterstrippen und die andere Hose öffnen. Dann, wenn ich wieder anziehen wollte, waren meine Hände derart klamm, daß ich keinen Knopf mehr zukriegte. Völlig unpraktisch!

Die 1. San.Kp. 305 in der Donsteppe

Die Winterbekleidung war im Kessel oder in der Nähe des späteren Kessels von Stalingrad angekommen, und Mitte November waren unsere Lastwagen hingefahren und wollten die Winterbekleidung in Empfang nehmen. Die wurde ihnen nicht ausgehändigt – es fehlte der Verteilerschlüssel, d. h., sie wußten nicht, wie viel. Merkwürdigerweise fuhren unsere Lastwagen zurück, und vier Tage später wurde das Bekleidungslager angezündet und verbrannt, damit es nicht der Roten Armee in die Hände fiel! Das bedeutete, daß wir auch im zweiten Winter nur sehr wenig Winterbekleidung hatten.

Sehr begeistert waren wir dann von der Führung nicht mehr. Wenn in irgendeinem meiner Briefe noch Vertrauen in den ‚Führer‘ geäußert wurde, dann waren das entweder tröstende Worte für die Angehörigen, oder es war Taktik gegenüber der Zensur, der die Briefe durchaus in die Hände fallen konnten. Wer sich ganz offen ausdrückte, der gefährdete sich selbst, aber auch seine Angehörigen.“41

Nach der Einkesselung der Armee fehlte die dringend benötigte Winterbekleidung. „Die Lager waren voll von Mänteln, Pelz- und Filzstiefeln. Vom Kommandierenden General bis zur letzten Ordonnanz waren alle, einschließlich der rückwärtigen Dienste, bestens versorgt, nur der Landser in der vorderen Linie, der in offener Steppe, oder wenn er Glück hatte, in einem Loch in der hart gefrorenen Erde aushalten und kämpfen mußte, der hatte nichts, was ihn warm hielt.“42 Das sollte sich wegen der verheerenden Erfrierungen noch bitter rächen. Noch absurder war, dass selbst beim Angriff der Roten Armee auf Verpflegungslager ohne Anforderungsschein nichts herausgegeben werden durfte. Der Soldat Sepp Wirr: „Einige Tage später wurde das ganze Lager mit Petroleum übergossen und angezündet. Bis zur letzten Minute sorgte der Stabszahlmeister mit der Pistole in der Hand dafür, daß ja keiner auch nur eine Konserve aus den Flammen holte, was gar nicht leicht war, da die halbverhungerten Landser immer wieder versuchten zu retten, was noch zu retten war. Militärisch gesehen, hätte er sich einen hohen Orden verdient; laut HDV43 hatte er seine Aufgabe bis zum Letzten vorbildlich erfüllt, auch wenn er an der Menschheit zum Verbrecher wurde.“44

Dr. Hans Dibold, der Autor von „Arzt in Stalingrad“

Dr. Hans Dibold45: „Hygienische Maßnahmen waren auf dem Gebiet der Bakteriologie gut durchdacht und vorbereitet, auf dem der Ungeziefer- und Fleckfieberbekämpfung aber völlig unzureichend, ebenso, was Kälteschutz und Ernährung anlangte; Truppen- und Einheitsführer behalfen sich, so gut es ging, mit Kunstgriffen, die nicht einmal als Tropfen auf den heißen Stein bezeichnet werden durften. In Stalingrad wurden die Folgen offenbar. Zu den Aufgaben gehörte auch die Versorgung der Zivilbevölkerung, an der sich besonders dank seiner Einrichtungen und Stetigkeit das Feldlazarett beteiligte – von Entbindungen bis zu schwierigen Operationen. Die Ortslazarette hatten seltener Gelegenheit, ergriffen sie aber, soweit sie sich bot. Das erste Auftauchen von Fleckfieberverdacht unter der Zivilbevölkerung stellte menschlich und ärztlich schwere Fragen. Die Angst vor kriegsentscheidenden Seuchen war leider berechtigt! Durch eine Reihe bester Wissenschaftler und Ärzte beraten, konnten die Sanitätsoffiziere mit gutem Friedenswissen ihr Gewissen stärken. Dennoch mußten sie oft genug ärztliches Niemandsland betreten mit allen unguten Gefühlen, die ein solches Unternehmen begleiteten. Alte, noch nicht gekannte, neue, bisher unbekannte, durch Eintritt ungefeiter Organismen in eine neue Umwelt erzeugte Krankheitsbilder, Überempfindlichkeits- und Giftwirkungen bis zum ‚Tschir- und Donfieber‘, die erste Begegnung mit dem Fünftagefieber, diagnostiziert aus Fieberkurven, die auf weißgekalkten Wänden aufgezeichnet wurden, mit den zunächst ganz leichten aber ansteckungsmäßig um so gefährlicheren Fleckfieberanfällen, Malaria, zuerst als Lungenentzündung gedeutet, das Versagen von Testseren, die bunten Bilder der Typhen, die deliranten Zustände, die Nervenlähmungen, zuletzt die aus früher schachbrettartigem Auftreten in schwere Epidemie ausbrechende, ganze Truppenteile befallende und mit Malaria und Virusleiden verbundene ‚epidemische Gelbsucht‘ mit ihren unvorhersehbaren Folgen und der lähmenden Schwäche der Ergriffenen bewegten die Internisten der Einheiten bis zur letzten Kesselschlacht. Im Kessel selber war es der Beginn der Fleckfieberepidemie und der Dystrophie – fast nur mehr Gegenstand der Diagnose – und tragischen Prognose! Als im Operationsbunker der Sanitätskompanie der eingeflogene Pathologe die Leiche eines an Dystrophie verstorbenen Soldaten öffnete und die Organe untersuchte, wirkte es wie der Untergang einer militärärztlichen Welt!

Die Chirurgen, die aus Friedenszeiten ein Können mitbrachten, das jeder anderen Spitze im Vergleich standhielt, bedrückte weniger der Mangel an Instrumenten als an Mitteln und Möglichkeiten der Betäubung, Beleuchtung, Infektions- und Schockbekämpfung, Blutersatz, Nachbehandlung und Transportsicherheit. Neben eigener Erkrankung und Nervenbelastung – wenn z. B. während einer Bauchoperation vom Stab der wohlgemeinte Befehl kam, mitten in der Nacht und Winterschlacht die Stellung zu wechseln und selber um das eigene Leben zu kämpfen – waren die ärgsten Proben wohl im jeweiligen Entschluß zur Operation gelegen, besonders bei Bauchschüssen, Hirnverletzungen und Amputationen. Sie waren in eigener Verantwortung noch unerträglicher als jene spätere Lage, da der Chirurg in den ersten Tagen der Gefangenschaft russische Verwundete operieren mußte und ein Sowjetsoldat mit der Maschinenpistole danebenstand und so den guten Erfolg zu sichern suchte!

Ein großes Arbeitsfeld fanden die Dermatologen vor; in Frankreich zunächst im Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten – mit allen umgebenden Grotesken, unterstützt von Sanitätsdienstgraden in Stahlhelm, die vor dem Krieg das Gewand des Jesuitenordens trugen – bis zu den Erfrierungskatastrophen der Winterschlacht und des Kessels. Daß ein Korpsarzt den Befehl gab, Soldaten mit Erfrierungen trotz medizinischer Notwendigkeit erst nach den Verwundeten ausfliegen zu lassen, brachte den Arzt ebenso zur Verzweiflung wie die vergebliche Suche nach Mitteln und klaren Plänen, die Träger von Frostschäden zu behandeln. Zusätzlich stellten sich immer mehr Hauteiterungen ein, welche in die Dauerschäden durch Dystrophie und Vitaminmangel überführten und in der Gefangenschaft schließlich zur Eingangspforte tödlicher Blutvergiftungen wurden.

Wie so oft in der Kriegsgeschichte spielte auch das körperliche Versagen hoher Führer während der Krisen der Schlacht eine Rolle. Die durch den Adjutanten behutsam eingeleitete Entfernung eines Regimentskommandeurs bei bestehender Gefahr eines Herzinfarktes konnte noch trotz der Aufregung des Divisionsarztes als übliche Betreuung von Führungskräften gelten. Die ‚Grimasse des Krieges‘ wurde aber spürbar, als der Ia eines Korps angetroffen wurde, als er in Vertretung des Chefs des Stabes, auf dem Feldbett liegend, halbdelirant und mit Fieber bis 41° an Typhus erkrankt seine Einsatzbefehle gab!“46

6Friedrich Paulus (geb. 23. September 1890 in Breitenau/Krs. Melsungen, verst. 1. Februar 1957 in Dresden) führte die 6. Armee als Oberbefehlshaber nach Stalingrad und wurde noch am 30. Januar 1943 zum Generalfeldmarschall befördert. In Gefangenschaft schloss er sich 1944 dem „Nationalkomitee Freies Deutschland“ an.

7Siehe Dr. Larbigs Biografie und Bericht weiter unten.

8Oberstabsarzt Dr. Erwin Paal (geb. 4. Dezember 1902 in Viersen, verst. 11. Februar 2004 in Münster) studierte Medizin in München, Wien u. Münster (dort Examen u. Promotion). Weiterbildung zum Chirurgen an der Charité Berlin bei Sauerbruch, am Marienhospital Bonn und am Krhs. Bergmannsheil in Bochum (später Oberarzt). In Stalingrad Chef der 1. San.Kp. der 16. P.D. Nach dem Krieg Chirurg im Krhs. Tegte, danach Chefarzt der medizinischen Abteilung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Nach der Pensionierung bis 1992 Werks- und Musterungsarzt.

9Typoskript Dr. Paals o.J., das er 2003 dem Verfasser überreichte.

10Generalstabsarzt Dr. Otto Renoldi (geb. 9. Okober 1886 in Essen, verst. 1. April 1967 in München) stammte aus einer Ärztefamilie. Zunächst bei der bayerischen Landespolizei, wechselte er zur Wehrmacht und wurde 1936 als Oberstarzt Kommandeur der San.Abtlg. 36. 1940 Generalarzt und Panzergruppenarzt der Panzergruppe 1, am 1. November 1942 als Generalstabsarzt Armeearzt 6. Gefangennahme am 24. Januar 1943 im Kessel; 1949 Verurteilung zu lebenslanger Lagerhaft, erst am 9. Oktober 1955 nach Deutschland entlassen. Danach lebte er als Rentner in München.

11Beratender Chirurg der 6. Armee war Oberstabsarzt Dr. habil. Friedrich Gross (geb. 1. Juni 1898 in Schwäbisch Hall, verst. 6. April 1993 in Stuttgart); studierte nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg Medizin in Tübingen, Kiel und München; Examen und Promotion 1923 in Tübingen. Nach einem internistischen Jahr in München Weiterbildung zum Chirurgen am Stadtkrhs. Augsburg und 1926–1934 an der chirurgischen Uniklinik Leipzig; Habilitierung 1933. 1934 chirurgischer Chefarzt des Katharinenhospitals Stuttgart; Umhabilitierung nach Tübingen 1943. Vom 20. April 1941 bis 26. Oktober 1942 als Oberstabsarzt bei der Kriegslaz.Abtlg. 612 der 7. Armee, dann ab 26. Oktober 1942 der Armee-Sanitätsabteilung 542 der 6. Armee. Als Nachfolger von Prof. Kuntzen letzter Beratender Chirurg der 6. Armee; am 2. Februar 1943 im Nordkessel in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Erst am 26. September 1953 entlassen, wurde er in seine frühere Chefarztposition wiedereingesetzt und 1954 in Tübingen zum Professor ernannt. Nach seiner Pensionierung 1963 noch als Gutachter und Vertreter seiner Schüler tätig.

12Prof. Dr. Heinrich Kuntzen (geb. 11. Januar 1893 in Hann. Münden, verst. 9. Mai 1977 in Jena) nahm nach dem Physikum in Jena 1914 als Feldunterarzt am Ersten Weltkrieg teil und legte das medizinische Staatsexamen 1920 in Rostock ab. Zunächst als Assistenzarzt der Pathologie in Rostock und Leipzig, erhielt er 1923–1937 seine chirurgische Weiterbildung bei Payr in Leipzig und wurde 1936 a. o. Professor für Chirurgie. 1937–1951 war er Chefarzt einer chirurgischen Klinik in Chemnitz. 1939 als Oberfeldarzt Beratender Chirurg der 6. Armee; im September begleitete er den schwer verwundeten Sohn von Paulus mit dem Flugzeug aus Stalingrad, danach Beratender der Heeresgruppe Süd. Nach dem Krieg Chef der Chirurgie am Küchwald-Krhs. Chemnitz; 1951 Lehrstuhl für Chirurgie in Jena als Nachfolger von Guleke. 1961 Emeritierung; 1964 Ehrenmitglied der Deutschen Chirurgischen Gesellschaft.

13Prof. Dr. Wilhelm Fick (geb. 11. September 1898 in Leipzig, verst. 13. Juni 1981 in Ebersberg/Obb.) nahm als Unterarzt am Ersten Weltkrieg teil. 1937 Facharzt für Chirurgie, ärztlicher Direktor und Dirigierender Arzt am Rudolf-Virchow-Krhs. Berlin. In Stalingrad Beratender Chirurg der 6. Armee. 1945 Chefarzt der chirurgischen „Heilanstalt Dr. Krecke“ in München.

14Prof. Dr. Fritz Eugen Flügel (geb. 20. März 1897 in Dresden, verst. 23. April 1971 in Erlangen) studierte Medizin in Leipzig, Freiburg, Breslau, Würzburg und München (1924 Staatsexamen und Promotion). Danach Assistent und Oberarzt an verschiedenen neurologischen Kliniken; 1932 Habilitation in Leipzig. 1936 Oberarzt in der Wehrmacht. 1938 a. o. Professor. 1939–1949 Ordinarius für Psychiatrie und Neurologie in Halle, 1951–1965 in Erlangen. In Stalingrad Beratender Psychiater der 6. Armee.

15Dr. Karl-Adolf Seggel (geb. 13. Juni 1906 in Geestemünde, Suizid 24. Januar 1943 im Südkessel) studierte Medizin in München, Berlin, Freiburg und Leipzig, wo er das Staatsexamen ablegte und promovierte. Anschließend habilitierte er sich in Hämatologie bei Prof. Morawitz. Als Stabsarzt war er Sanitätsoffizier für Kampfstoffe bei der 6. Armee und zuletzt Adjutant des Armeearztes Dr. Renoldi.

16Oberstabsarzt Dr. Gerhard Singer-Wolthaus (geb. 23. Januar 1910 in Bad Sachsa) war Adjutant des Armee-Arztes 6. Er überlebte den Krieg.

17Generalarzt Dr. Siegfried Müller (geb. 16. Juni 1897 in Teheran, verst. 6. Juni 1971 in Erlabrunn) war in Stalingrad Korpsarzt des VIII. A.K. Am 17. Juni 1943 in sowjetische Gefangenschaft gegangen, am 7. Januar 1956 entlassen. In Gefangenschaft am 1. März 1944 zum Generalarzt befördert.

18Generalarzt Dr. Walter Hanspach (geb. 6. Dezember 1893 in Padeberg/Sachsen, gefallen 27. August 1942 in Perepolny) wurde 1937 Oberfeldarzt, 1940 Oberstarzt, postum zum 27. August 1942 Generalarzt. Vom 13. Juni bis zum 27. August 1942 war er Korpsarzt des XIV. Panzerkorps vor Stalingrad.

19Generalarzt Dr. Heinrich Smend (geb. 8. Dezember 1889 in Barmen, verst. 1946 im Lager Heubergen/Elbe) war Berufssoldat; 1936 Oberfeldarzt, 1939 Oberstarzt und am 1. Oktober 1942 Generalarzt. Im Dezember Korpsarzt des LI. Armeekorps, am 5. September 1942 Korpsarzt des XIV. Panzerkorps; 17. Dezember 1942 Führerreserve, aus dem Kessel ausgeflogen am 18. Dezember 1942; am 31. Juli 1944 verabschiedet. Im Mai 1945 von den Russen verschleppt.

20Gemeint sind die Chefs der Bataillone und Kompanien der Vorausabteilung eines Regiments.

21Dr. Wilhelm Zemitzsch (geb. 1. Juli 1906 in Kiel); ab Februar 1942 im Städtischen Krankenhaus Danzig. Er überlebte den Zweiten Weltkrieg; weiterer Verbleib nicht bekannt.

22In Tazinskaja, das nach der Einkesselung als Basis-Flugplatz für die Versorgung Stalingrads diente, lag das Kriegslazarett 1/541 der 6. Armee mit 450 Betten; 12 km westlich davon war das Leichtkrankenkriegslazarett 4/541 mit 200 Betten eingesetzt. Drei bis vier San-Ju 52 standen für den Abtransport Schwerverwundeter zu Verfügung. (IVb, A.H.Qu., 09.12.1942).

23Ottmar Kohler: Der vorgeschobene Hauptverbandplatz – eine Sanitätsformation, bei der 60. I.D. (mot.) erstmals entwickelt und dann im Heer allgemein eingeführt; in: Divisionsgeschichte der 60. I.D., unveröffentlichtes Manuskript, S. 63–70.

24Prof. Dr. Ferdinand Sauerbruch (geb. 3. Juli 1875 in Wuppertal-Barmen, verst. 2. Juli 1951 in Berlin) wurde 1908 Ordinarius für Chirurgie in Marburg, 1910 in Zürich, 1918 in München und ab 1927 in Berlin an der Charité. Als Generalarzt z. b. V. wurde er 1943 von Hitler mit dem Ritterkreuz mit Schwertern ausgezeichnet.

25Oberarzt Dr. Erwin Brenneke von der 2. San.Kp. 16 (geb. 25. November 1912, verst. 12. Februar 2005 in Düsseldorf); Studium in Heidelberg, Königsberg, Rostock und München, Examen 1936, danach chirurgische Weiterbildung am Krhs. Velbert; 1939 zur Wehrmacht eingezogen und in der 2. San.Kp. 16 eingesetzt. In sowjetischer Kriegsgefangenschaft zusammen mit Dr. Dibold im Lazarett Kameschkowo, danach in den Lagern Wladimir und Gorkij. Nach der Heimkehr am 25. November 1949 weitere Chirurgentätigkeit in Beeskow, Brandenburg und Duisburg-Buchholz, danach bis 1972 niedergelassener Arzt in Düsseldorf.

26Dr. Jost Schattenberg (geb. 27. Juli 1908 in Thürungen b. Osterode, verst. 28. September 2001 in Hamburg) studierte Medizin in Rostock und Berlin, wo er das Staatsexamen ablegte. Eine internistische Weiterbildung führte er nicht zu Ende. Als Chef der 2. San.Kp. und Oberstabsarzt wurde er im Januar 1943, an Ruhr und Flecktyphus erkrankt, als einer der Letzten aus dem Kessel ausgeflogen. Gegen Kriegsende geriet er in französische Gefangenschaft. Nach der Heimkehr führte er bis 1981 eine Allgemeinpraxis in Hamburg.

27Dr. Erich Weber (geb. 7. Februar 1906 in Köln, verst. 24. April 1988 in Rottach-Egern) studierte Medizin in Bonn, München und Wien und legte 1931 das Staatsexamen ab. 1935–1939 abrbeitete er als chirurgischer Oberarzt an der Universitätsklinik Köln unter Haberer; 1939 wurde er eingezogen und geriet als Chirurg und Chef der 2. San.Kp. der 16. P.D. als Oberstabsarzt am 2. Februar 1943 im Nordkessel in sowjetische Kriegsgefangenschaft. 1945–1948 wirkte er als leitender Arzt der Chirurgie im Kriegsgefangenen-Hospital Petrosawodsk. Nach Heimkehr und vorübergehender Oberarzttätigkeit in Köln war er 1952–1967 Chefarzt der chirurgischen Klinik des Kruppschen Krankenhauses in Essen und zuletzt dessen ärztlicher Direktor. Seinen Lebensabend verbrachte er in Rottach-Egern.

28Interview des Verfassers mit Dr. Brenneke in Düsseldorf 2003.

29Dr. Werner Gerlach (geb. am 14. August 1903 in Zwickau, verst. 17. September 1982 in Ottobrunn); Medizinstudium in Leipzig, München, Wien und Greifswald (Examen und Promotion). Kurz vor Beendigung des Studium militärische Laufbahn; mehrere Kommandos an Universitätskliniken zur Weiterbildung. 1934–1937 Adjutant beim Korpsarzt I. A.K. Dreijährige Weiterbildung zum Facharzt für HNO an der Universitätsklinik Breslau. Nach der Heimkehr 1953 zunächst Tätigkeit an der HNO-Universitätsklinik München; 1955–1971 HNO-Praxis in Nürnberg mit Belegbetten. Dr. Gerlach schrieb den Stalingrad-Bestseller „Das dunkle Tal“ (durch den Verf. neu bearbeitete 4. Aufl. Berlin 2006).

30Der Bericht wurde Dr. Gerlachs Beitrag im Mitteilungsblatt der 16. P.D. „Der Kamerad“, Nr. 39, 11. Jg., Januar 1963 entnommen.

31Der Bericht wurde entnommen aus „Unsere 16.“, Ausg. 105, 27. Jhrg., Juli 1979 („Letzte Stunden“); Ausg. 109, 28. Jhrg., Juli 1980 („Eine dankbare Würdigung unseren Stabsärzten Dr. Paal und Dr. Weber“); Ausg. 111, 29. Jhrg., Januar 1981 („Dankbare Erinnerung an Stabsarzt Dr. Paal, Chef der 1. Sanitätskompanie“, „Stabsarzt Dr. Weber, Chef der 2. Sanitätskompanie 16“); Ausg. 115, 30. Jhrg., Januar 1982 („Humanität im Kriege“) sowie Ausg. 117, 30. Jhrg., Juli 1982.

32Martin Tarnow (geb. 15. Dezember 1907 in Koschin/Prov. Posen, verst. 11. August 1998 in Bochum) studierte evangelische Theologie in Königsberg, Marburg und Tübingen; theologische Examina 1931 und 1933. 1933 trat er dem Pfarrernotbund der Bekennenden Kirche bei. Danach Standortpfarrer in Königsberg, später in Gumbinnen. 1939–1945 war er Divisionspfarrer, in Stalingrad der 16. Panzer-Division. Aus dem Kessel wurde er verwundet ausgeflogen (insgesamt dreimal verwundet). 1944 erlebte er als Divisionspfarrer der 21. Panzer-Division deren Untergang in der Normandie. Nach dem Krieg wurde Martin Tarnow Pastor an der Schlosskirche in Schwerin, wo er 1945–1959 als Mitglied der Synode und Vorsitzender der Bibelgesellschaft der mecklenburgischen Landeskirche wirkte. Nach seiner Übersiedlung in den Westen war er 1960–1974 Pfarrer in Bochum-Linden und arbeitete nach seiner Pensionierung als Krankenhausseelsorger und in der JVA Langendreer. Er starb am 11. August 1998 in Bochum.

33Pfarrer Peter Mohr starb am 25. März 1982 und wurde in seinem Heimatort Boppard beigesetzt.

34Dr. Gerd Hermann Hegemann (geb. 5. Spetember 1912 in Warstein, verst. 28. Januar 1999 in München) studierte 1931–1936 Medizin in Freiburg, Bonn, Berlin und Münster, wo er 1936 das Staatsexamen ablegte und promovierte; danach Assistententätigkeiten an verschiedenen Kliniken und Instituten. 1939–1945 Kriegsdienst, u. a. bei der 1. San.Kp. 16. Seit 1943 wissenschaftlicher Assistent an der chirurgischen Klinik der Charité, ab 1945 der chirurgischen Uniklinik Marburg; 1948 Privatdozent, 1953 Oberarzt, 1954 a. o. Professor. 1955–1977 Ordinarius für Chirurgie in Erlangen.

35Hans-Valentin Hube (geb. 29. Oktober 1890 in Naumburg, abgestürzt 21. April 1944 auf dem Rückflug vom Obersalzberg) trat 1909 als Fahnenjunker in das Heer ein und beendete den Ersten Weltkrieg, in dem ihm ein Arm amputiert werden mußte, als Hauptmann. 1932 Major, 1934 Oberstleutnant; am 4. Juni 1940 wurde er als Generalmajor Kommandeur der 16. P.D., am 15. September 1942 als Generalleutnant Führer des XIV. Panzer-Korps. Am 18. Januar 1943 wurde er auf Hitlers Befehl aus dem Kessel ausgeflogen. 1944 Generaloberst, Oberbefehlshaber der 1. Panzer-Armee. 1941 Ritterkreuz, 1942 Eichenlaub und Schwerter, 1944 Brillanten.

36Die letzten drei Sätze stammen aus einem Brief Martin Tarnows vom 4. März 1981 an den Superintendenten des Kirchenkreises Bochum; Zentralarchiv des Evangelischen Kirchenkreises Bochum.

37Dr. Alois Beck: Die Feldseelsorge im Zweiten Weltkrieg, Mitteilungsblatt der 297. Infanterie-Division.

38Dr. Günther Diez (geb. 17. November 1911 in Stuttgart, verst. 6. Juni 2007 in München) studierte Medizin in Tübingen, Bologna, Königsberg und Berlin und legte 1936 in München das Staatsexamen ab. Seine Weiterbildung zum Internisten absolvierte er als Assistenzarzt in Stuttgart. Im August 1941 wurde er vom Militärlazarett Baden-Baden zur 1. San.Kp. 305 versetzt, nach deren Auflösung im Kessel zur 2. San.Kp. überstellt und geriet mit dieser am 2. Februar 1943 im Nordkessel in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Heimkehr führte er eine Praxis für Innere Medizin in Aachen und verbrachte seinen Ruhestand in München.

39Diese Aufzeichnung schrieb Dr. Diez 1950 nieder, ein Jahr nach seiner Heimkehr aus der Gefangenschaft.

40Dr. Horst Rocholl (geb. 23. Februar 1908 in Kassel, verst. 1. Januar 1904 in Eberswalde); Medizinstudium in München, Kiel u. Marburg (Staatsexamen und 1934 Promotion). Bis 1939 Allgemeinpraxis in Kappel; 1939 zur Wehrmacht. Als Regimentsarzt des Panzer-Regiments 24 im Nordkessel in Gefangenschaft geraten, trat dem „Nationalkomitee Freies Deutschland“ bei. 1948 zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt, 1953 in die DDR entlassen. Weiterbildung zum Lungenfacharzt in Altlandsberg. Danach Kreisarzt in Straußberg und Kreistuberkulosearzt in Neuenhagen bis 1987. Mitglied der NDPD und der Nationalen Front der DDR.

41Dr. Horst Rocholl: Stalingrad, eine gigantische Schlacht bei den Thermopylen?, verfasst am 14. April 1996 im Privatdruck, erschienen im Heftchen „Stalingrad. Katastrophe und Besinnung“, Kopie beim Verfasser.

42Karl H. Schwar (Hauptmann im Stab des XI. A.K. unter General Strecker): Stalingrad – die letzten Tage des XI. Armeekorps; in: Unsere 16., Folge 193, Juli 2001.

43Abk. für Heeresdienstvorschrift.

44Sepp Wirr: Eine Brotgeschichte; in: Kameradschaft Stalingrad, Nr. 23, 7. Jg., September 1985.

45Dr. Hans Dibold (geb. 18. Dezember 1904 in Linz, verst. 10. Mai 1991 in Linz) studierte Medizin in Wien, wo er 1929 promovierte. Weiterbildung zum Internisten im Krhs. Wien-Lainz; 1935 stellv. Chefarzt, 1937–1940 Primarius. Im Krieg zunächst Internist im Feldlazarett der 44. I.D., danach bei der 2. San.Kp. 44. Als Adjutant des Divisionsarztes geriet er am 29. Januar 1943 in sowjetische Kriegsgefangenschaft und war bis 1947 deutscher Chefarzt des Speziallazaretts 2989 Kameschkowo. Nach der Heimkehr zunächst Hilfsarbeiter in einer Apotheke, danach 1949–1978 internistische Praxis in Linz. Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie schriftstellerische Tätigkeit.

46Aus dem Mitteilungsblatt der Kameradschaft der 44. I.D., Folge 144, 1996, S. 2643–2646 u. 2658 f., sowie Folge 146, März 1997, S. 2672.