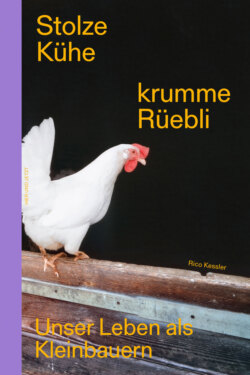

Читать книгу Stolze Kühe, krumme Rüebli - Rico Kessler - Страница 24

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Eigene Mutterkühe (nebst Ausreden dafür)

ОглавлениеIn der Zwischenzeit halten wir allerdings selbst nicht mehr Aufzuchtrinder, sondern Mutterkühe. Natürlich haben wir uns nach langem Für und Wider die Argumente zurechtgelegt oder -gebogen, weshalb das hier und jetzt und in unserer Situation doch einigermassen Sinn macht. Aber die ganze Sache bleibt ein Kompromiss, der viel damit zu tun hat, ob und wie sich Idealvorstellungen mit vertretbarem Aufwand in den Alltag integrieren lassen. Konkret: Könnten wir uns vorstellen, einen erheblichen täglichen Mehraufwand zu leisten, um unseren Milchverbrauch selbst zu decken? Für jene Milchprodukte im Kaufwert von ein paar Franken, die wir täglich geniessen? Damit die Sache aufgeht, müssten wir nicht nur melken, sondern auch Joghurt, Butter und Käse selbst herstellen. Schwierig. Immerhin: Wir haben 1998 versucht, Mutterkuhhaltung und Milchgewinnung zu kombinieren. Allerdings braucht es dafür eine Kuh, die das Spiel mitspielt. Unsere Kuh hiess Pipi. Sie war die Liebenswürdigkeit selbst. Aber ihre Milch wollte sie uns nicht geben.

Das kam so: Wir hatten beschlossen, ausser den Aufzuchtrindern auch noch eine eigene Kuh zu halten, um uns mit eigenem Fleisch und wenn möglich eben auch mit Milch zu versorgen. Die Auserkorene hiess Terminale und stammte von einem Nachbarbetrieb aus den Monaten unseres kurzzeitigen Renan-Abenteuers. Die Fleckviehkuh war eigentlich für ein Leben als Demeter-Milchkuh vorgesehen. Allerdings war ihr schon im zarten Jungrindalter eine folgenschwere Romanze mit einem «Muni» geglückt. Die frühe Trächtigkeit bewirkt bei noch nicht ausgewachsenen Rindern, dass sie nicht ihre volle Grösse erreichen. Das dürfte in früheren Jahrzehnten oft vorgekommen sein. Dieser Umstand ist wohl einer der Gründe für die Kleinwüchsigkeit vieler traditioneller Rinderrassen (die bäuerliche Sprache kennt einschlägige Begriffe für solche Tiere). Uns kam das gerade recht, denn wir wollten auf unseren teilweise steilen Weiden und (damals noch) frühlingsnassen Wiesen möglichst leichte Tiere halten. Terminale entstieg also bei uns eines milden Frühsommertags dem Viehtransporter. Wir tauften sie sofort um, denn «Terminale» mag als Titel eines Thrillers oder Bezeichnung einer Güterabfertigungsanlage durchgehen. Aber als Name für eine Kuh? Nein! Wir tauften unseren Neuzugang auf den Namen Pipi als Hommage an die schon erwähnte Kolonie von Zwergfledermäusen, die wir just in jenen Tagen mit Entzücken hinter den Fensterläden unseres Hofs entdeckten. Die nächtlichen Insektenjägerinnen heissen nämlich wissenschaftlich Pipistrellus pipistrellus.

Unser Plan war, Pipi nicht nur als Mutterkuh zu halten. Wir wollten sie auch für unseren Eigenbedarf gelegentlich von Hand melken. Sie würde ja mehr als genug Milch für ein Kalb produzieren. Als der voraussichtliche Geburtstermin nahte, richteten wir für Pipi im Kuhstall ein grosszügiges Strohlager ein. Natürlich fieberten wir «unserem» ersten Kalb entgegen. Als die Geburt unmittelbar bevorstand, unternahmen wir auch nachts alle paar Stunden einen Kontrollgang. Pipi liess sich treuherzig betrachten und untersuchen und tat eines Nachts das, was sie in den kommenden zehn Jahren immer tun würde. Sie wartete geduldig, bis wir wieder schlaftrunken Richtung Bett entschwunden waren. Danach brachte sie ihr Kalb ganz allein und ohne Komplikationen zur Welt. Ihr erster Wurf war ein Stierkalb. Wir tauften den Jüngling auf den Namen Peperoni. Er war schnell auf den Beinen und versorgte sich aus Pipis Euter mit der Erstmilch, die für die Bildung des kälbereigenen Immunsystems von entscheidender Wichtigkeit ist. Nach einigen Tagen versuchte Claudia, auch für uns etwas vom weissen Saft aus dem Euter abzuzweigen. Doch Pipi machte nicht mit. Sie liess sich keine Milch von Menschenhand abpressen. Der Milchfluss ist bei Kühen nämlich kein Automatismus. Erst durch die richtige Stimulation kommt er in Gang, und die Kuh «gibt ihre Milch herunter», wie es im Stalljargon heisst. Kein Reiz kann aus Sicht einer Kuh so stark sein wie das eigene, hungrige Kalb und seine Eutermassage mittels (durchaus unsanften) Kopfstössen. Wir gaben nach einigen Tagen den Versuch auf, Milch für uns abzuzweigen. Dafür war nicht nur Pipi verantwortlich. Sicher waren wir auch zu wenig hartnäckig und zu wenig überzeugt davon, diesen Aufwand betreiben zu wollen.

In der Milchwirtschaft war und ist es üblich, Kälber entweder sofort oder nach sehr kurzer Zeit von ihren Müttern zu trennen und ihnen die nötige Milch im Eimer zu verabreichen. So kann die Milchkuh relativ einfach dazu gebracht werden, ihre üppig fliessende Milch wohl oder übel der Melkmaschine zu überlassen. Diese Praxis geht allerdings zulasten einer naturgemässen Kuh-Kalb-Beziehung und einer optimalen Ernährung des Kalbes. Darum arbeiten manche Milchviehbetriebe heute mit sogenannter muttergebundener Kälberaufzucht. Sie kombinieren Milchgewinnung und natürliche Kälberaufzucht. Die Kälber werden regelmässig zu ihren Müttern gelassen und versorgen sich mit Milch. Der Rest wird gemolken. Auf manchen Betrieben wird mit Ammenkühen gearbeitet, die ergänzend zur Milchviehherde die Aufzucht besorgen. Diese tierfreundlichen Systeme stellen erhöhte Ansprüche an die Kuhhaltenden und erfordern bestimmte bauliche Voraussetzungen. Zudem muss der Betrieb angesichts der beschämenden Milchpreise Aufwand und Kosten im Auge behalten.

Jedenfalls: Unser Peperoni blieb exklusiver Milchkonsument bei seiner Mutterkuh Pipi und wurde innert gut zehn Monaten ein stämmiger, prächtiger Ochse – bis ihn sein Schicksal im dörflichen Schlachtlokal ereilte. Davon wird später noch zu reden sein.