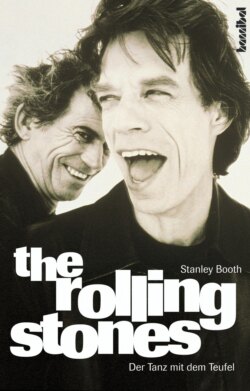

Читать книгу The Rolling Stones - Stanley Booth - Страница 6

ОглавлениеEin Drittel der Ewigkeit

Vorwort zur deutschen Erstausgabe 1995

mark twain sagte, wenn man nur gut genug schriebe, habe ein Werk „ewig – und mit ewig meine ich dreißig Jahre“ Bestand. Also hat dieses Buch, in den Vereinigten Staaten erstmals vor zehn Jahren publiziert, ein Drittel der Ewigkeit überdauert. Ich muss sagen, dass es mir länger erscheint, andererseits hat es fünfzehn Jahre gebraucht, um das Buch zu schreiben. Ich glaube nicht, dass ein derartiges Buch über ein derartiges Phänomen heutzutage geschrieben werden könnte. Es ist die ziemlich intime Story einiger idealistischer Kriegskinder: wie ihre Hoffnungen und Träume einen Unterschied machten, wie all diese Hoffnungen und Träume irrelevant zu werden drohten und wie nichts, oder zumindest sehr wenig von Bedeutung, dabei herauszukommen schien. Trotz wahrer Galaxien von Klon-Bands und obwohl seitdem Millionen von Platten über die Ladentische gingen und sogar ungeachtet der Tatsache, dass sich seitdem das Angesicht und der Klang der Zivilisation verändert haben. Als „Dance With The Devil“ im Original erschien, waren die Rolling Stones aus der damals – und wahrscheinlich noch immer – überwiegend unreifen Sicht der Herausgeber ebenso unwichtig wie Elvis Presley in seiner Hollywood-Phase. Man sah im überholten Vermächtnis der Stones nichts als einen seichten, kosmetischen (oder antikosmetischen) Look – eine Mode, den oberflächlichsten und kurzlebigsten aller Bereiche. Aber das war vor dem Fall der Berliner Mauer.

Die Musik der amerikanischen Unterschicht, urbaner Blues, sprach zu den Herzen von Jungen wie Mick Jagger, Keith Richards und Brian Jones, die Zeugen des Horrors der Politik waren, Botschafter einer würdigeren Art zu leben als jener, die ein traditionell kapitalistisches Arbeitsverhältnis zu bieten hat. Der Rhythm & Blues der Stones und der Rock ’n’ Roll der Beatles waren beide Nigger-Musik. Sie haben ihre Wurzeln in Bohrlagern, Sägemühlen, schindelgedeckten und in Vorderzimmern von Lagerhäusern eingerichteten Kirchen, in Spelunken, wo abgebrühte Typen verkehren, in Spielhöllen und in Vergnügungsetablissements. Gesellschaftlich unakzeptabel. Aber das verrückte an diesem gesellschaftlich unakzeptablen Lärm ist, dass die Gesellschaft, besonders die Oberschicht, ihn akzeptiert hat. Als Edward VII. Prinz von Wales war, sagte er, dass die einzigen beiden wirklich königlichen Frauen, die er kannte, seine Mutter und Bessie Smith waren. In diesem Buch erzählt Charlie Watts davon, wie er mit Benny Goodman auf einer Party für Prinz Philip gespielt hat. In meiner aktuellen Biographie über ihn spricht Keith Richards davon, wie er für Debütanten gespielt und eine schnelle Ausbildung bezüglich dessen, was eine Lady ist, genossen hat. Ein paar Seiten weiter bemerkt Ahmet Ertegun, dieses seelenvolle türkische Jazz-Baby, ganz richtig, dass diese Musik die populärste Musik aller Zeiten ist – nenn sie, wie du willst, meinetwegen die Boogie-Krankheit („you may call it madness but I call it hi-de-ho“). 1830 ging es ziemlich gut mit ihr los. 1930 brauchte Jimmy Rodgers dann kein schwarzes Gesicht mehr zu haben. Das Klagelied der Sklaven war nicht das Eigentum einer einzelnen Rasse – nur der Menschheit.

Für den ernsthaften Schriftsteller, schrieb Flannery O’Connor, sind alle Menschen arme Menschen. Jeder, der lange genug lebt, lernt, was es heißt, arm zu sein, zumindest seelisch. Diese Musik handelt von Erlösung und wie man aus den Zitronen, die das Leben reicht, Limonade macht. „Ich frage mich, wie lange noch, bis ich meine Kleidung wechseln kann“, sang Booker T. Washington White als Gast des Staates Mississippi auf der Parchman-Gefängnisfarm und machte durch das Wunder der Kunst aus seiner unglückseligen Haft wegen Mordes ein Fest. Dieses Erlösungs-Zeug ist mysteriöser Stoff. Im Film „The Benny Goodman Story“ sagt Bennys Mutter, erschrocken über den Aufruhr nach einem Konzert ihres Sprößlings, den unsterblichen Satz: „Ich verstehe diese unpopuläre populäre Musik nicht.“

Da haben wir das Problem mit der Erlösung und der Revolution: Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerbrechen. Oder wie William Temple, der verstorbene Erzbischof von Canterbury, anmerkte: „Warum sich irgendein Mensch die Mühe gemacht haben sollte, den Christus des Liberalen Protestantismus zu kreuzigen, ist immer ein Rätsel gewesen.“ So ein netter, vernünftiger Kerl hätte ein großartiger Versicherungsverkäufer sein können. Jesus von Nazareth, der gewöhnliche Bürger, wurde gekreuzigt, weil er der herrschenden Klasse eine Scheißangst eingejagt hat. Diesbezüglich – und eigentlich in noch mehrerlei Hinsicht – waren die Stones Christus ziemlich ähnlich. Brian Jones konnte nichts anderes sein, als was er war, ein lebendes (und sterbendes) Opfer. Keith Richards desgleichen. Mick Jagger hatte die Wahl, und er braucht sein ganzes Leben lang, um sie zu treffen.

Aber was auch immer die Stones, diese rockenden Fossile, jetzt auch sein mögen – waren sie wirklich, wie Keith glaubt, für das Einstürzen von Mauern verantwortlich wie der mythische Josua? Wäre es ohne den stetigen Vierviertel-Beat zum Fall der Berliner Mauer gekommen, hätte es die Perestroika gegeben? Ich glaube schon, ja. Selbst wenn die Menschen noch immer Foxtrott, Gavotte, Menuett und Walzer tanzen würden. Denn sogar bei Mozart gibt es jede Menge wilder Hemmungslosigkeit, ganz zu schweigen von Beethoven – das genügt, um die Städte in Flammen zu setzen, Mauern niederzureißen. Musik jeglicher Art – mit Ausnahme von Märschen, Kampfschreien, Hymnen und Trauergesängen – ist ein potenzielles Problem für den Staat, daran besteht kein Zweifel.

Andererseits kann Musik völlig unbedeutend für historische Ereignisse sein. Aber das politische Faktum bleibt bestehen, dass sich in unserer Zeit eine gewisse apolitische oder suprapolitische Lingua franca etabliert hat, die aus Levi’s, Marlboro, Cadillac, Mercedes, Coke und Koks, Haschisch, Heroin, Ecstasy, Löwenbräu, Dom Perignon, Jack Daniel’s, den Rolling Stones, Robert Johnson, Bob Dylan, den Black Crowes, was immer deine Marke ist, besteht. Indem man an all dem teilnimmt, erhält man sich den Glauben daran, dass das gute Leben weitergeht. Der Zusammenbruch des Kommunismus hat das moderne Konsumdenken kampflos als den offensichtlichen Sieger zurückgelassen. Das ist nicht unbedingt ein Desaster; Micky Maus ist ein größtenteils recht anständiger Nager, menschlicher als Josef Stalin oder viele amerikanische Präsidenten und sogar als manche deutsche Führer.

Gleichzeitig befinden sich anscheinend verschiedene Formen des Fundamentalismus im Aufschwung. Eine Kombination aus Konservatismus und Fundamentalismus – rechte Kräfte in einer unheiligen, aber selbstgerechten Allianz – hat, neben anderen Schrecklichkeiten, die große Depression in den USA vertieft und verlängert. Und diese Kräfte, allesamt scheinheilige Schleimscheißer, sind noch immer und glamouröser denn je mitten unter uns und versuchen wie eh und je, die Bevölkerung mit Nichtigkeiten abzulenken und über welche Missstände auch immer hinwegzuregieren. Es gab diese Kräfte auch zu jener Zeit, in der dieses Buch handelt, aber damals hatten die Rolling Stones eine gewisse Macht oder schienen sie zumindest zu haben, oder sie schienen wenigstens Teil einer gegenkulturellen Macht zu sein. Noch dazu schien diese Macht nur prophetischer Vorbote einer zukünftigen Flutwelle zu sein. Das war eine Illusion, eine gefährliche Selbsttäuschung. Die Zeit hat uns eines anderen belehrt. Aber wenn die Rolling Stones heute wie so viele Bands, die ihnen nachgeeifert haben, nicht mehr sind als ein Produkt, ein Unterhaltungspaket, dann sind sie tatsächlich trivial und belanglos, außer vielleicht in irgendeinem soziologischen Sinn.

Um, wie Mick sagen würde, brutal ehrlich zu sein: Ich hasse es, die Rolling Stones dieser Tage bei der Arbeit zu sehen. Vielleicht ist hassen nicht das richtige Wort – aber der Vergleich mit der Vergangenheit ist ekelhaft und beschwört Erinnerungen an jenen sprichwörtlichen Indianer herauf, der gesagt hat: „Vor langer Zeit gut –jetzt ein Haufen Scheiße.“ Jeder für sich genommen sind sie vermutlich nach wie vor wundervoll – zumindest Keith Richards und Charlie Watts. Aber die enormen Stadien, in denen die Stones auftreten, der unvermeidlich schwammige Sound, der Leviathan ihrer Bühnenmaschinerie, die leere Präzision, der Mangel an Spontaneität und die Tatsache, dass weder auf noch vor der Bühne getanzt wird – das alles zieht doch mächtig runter. Man gibt am Eingang sein Ticket ab und schon steckt dir jemand ein Flugblatt zu oder ein Antragsformular für das Zungen-Logo der Rolling Stones, von Visa oder Mastercard. Die Nato sollte mit den Rolling Stones einen Vertrag schließen, die Zunge auf Panzer kleben, auf Flugzeugträger und auf Bomber und dadurch wahnsinnigen Militärausgaben mehr Popularität verschaffen. Da er den letzten Funken von moralischer oder sozialer Bedeutung verloren zu haben scheint, so dass er auf keinen Fall mehr gegenkulturell ist, könnte sich der Rock ’n’ Roll als weit offener Sesam für ein Nirwana von Firmen-Sponsoring herausstellen – Designer-Drinks, Designer-Kleidung, modische Accessoires, Jeans und Waffen werden zum Ruhme Gottes und der Menschheit an Krisenherde verschickt. Sony und Mitsubishi präsentieren im Verbund mit Boeing, Lockheed, Deutsche Grammophon und Disney den neuen Kassenknüller im Entertainment-Bereich – Titel: „Der Zusammenbruch der westlichen und östlichen Zivilisation“. Eine Armee von Soldaten, die wie Michael Jackson aussehen, kämpft gegen ein Heer von Prince-Klonen. Beide werden von Madonna-Kopien niedergemacht. Michael verliert Lisa Maria zur Hauptsendezeit an Madonna.

Es ist eine andere Welt. Im November 1994 hat in Atlanta irgendein widerliches Trio, dessen Namen ich bis heute nicht weiß, die Show für die Rolling Stones eröffnet, gefolgt von dem durch und durch mittelmäßigen Bryan Adams. Ein paar Tage später traten in Gainesville die Spin Doctors im Vorprogramm auf. Ich habe nur einen Song der Doctors gesehen, aber das genügte mir. Vor fünfundzwanzig Jahren eröffnete der mittelmäßige Terry Reid die Show, aber nach ihm kamen wenigstens Chuck Berry oder B. B. King oder Ike & Tina Turner. Damals haben die Stones allerdings vor vielleicht fünfzehntausend Leuten gespielt und nicht vor fünfzigtausend. Die Musik war das Wichtigste, und sie musste nicht mit aufblasbaren Menagerien, gigantischen Jukebox-Lichtern, feuerspeienden Metalldrachen, Videoshows und Feuerwerken in Konkurrenz treten. Micks bedauerliche Annahme, er müsse ein ungeheures Spektakel präsentieren, entwickelt sich zum Bumerang, indem er von einem riesigen, über ihm hängenden Gummi-Elvis in den Hintergrund gedrängt wird.

Wenn man die Stones in B. B. Kings Club auf der Beale Street oder ins „Fox Theater“ in Atlanta oder in ein Lokal von der Größe des „Star Clubs“ in Hamburg stellt, dann werden sie immer gut sein, solange sie bestehen – überall dort, wo sie nicht als Miniaturfiguren auf der Bühne erscheinen. Keith meinte, wenn die Leute dereinst die enorm großen Veranstaltungsorte nicht mehr füllen, dann könnten die Stones wieder in kleinerem Rahmen spielen. Ich kann es kaum erwarten.

Doch einmal abgesehen vom Ruhm, ihrer Berühmtheit und ihrem gegenwärtigen Zustand – die Stones haben in ihrer besten Zeit großartige Musik gemacht. Als es den Anschein hatte, dass Musik mehr als Unterhaltung war, standen sie auf der Seite des Volkes und nicht auf der Seite der Autoritäten. Die musikalische Tradition, aus der die Rolling Stones kommen, nimmt Rassismus oder Todesstrafe, die Einstellung eines Fabrikbesitzers oder Arbeiters ebenso wie Militarismus zwar zur Kenntnis, weigert sich aber, sie als gerecht und richtig zu akzeptieren. Trotz der patriotischen Trommelschläge und Hornsignale von Furry Lewis und trotz Woody Guthries Gitarre mit der legendären Aufschrift „Diese Maschine killt Faschisten“. Der Blues versteht und verteidigt manchmal sogar einen Mord – aber niemals staatlich sanktioniertes Meucheln. Diese Tradition ist natürlich ein Zweig des Romantizismus, aber in einer besonders beeindruckenden Form, mit exaltierter Sprache, dramatischen Situationen, epischen Visionen. „Ich wasch’ mein Gesicht im Golf von Mexiko“, hat Furry gesungen, „erwach’ dann tausend Meilen tiefer.“ Als Allen Ginsberg Furry traf, komponierte und sang er für ihn eine spontane Ode, die mit den Worten begann: „We thank you, o King“. Heutzutage, da die Musik (wieder einmal) nichts als Unterhaltung zu sein scheint, kann man den Stones wirklich keinen Vorwurf machen. Es hätte einer Omnipotenz bedurft, der kein Künstler jemals fähig ist, um von den Fluten der Veränderungen unbeeinträchtigt zu bleiben. Sie sind auch keineswegs die einzigen Künstler, die zusehen müssen, wie ihre Kunst durch den Erfolg untergraben und durch Abnutzungserscheinungen zumindest teilweise ihrer Bedeutung beraubt wird. Der in der gesamten Szene festzustellende Verlust von Inhalten lässt auch die Musik der Stones im Regen stehen. Jerry Garcia von den Grateful Dead entwarf Krawatten, die unter anderem auch Präsident Clinton trug. Aretha Franklin, deren Version von Otis Reddings „Respect“ vor sozialer Bedeutung nur so zu strotzen schien, ist zu einem matronenhaften Aushängeschild geworden, und zwar für „den Herzschlag Amerikas – den aktuellen Chevrolet“. Bob Dylan hat den Steuerberatern und Buchführern der Firma Coopers & Lybrand die Verwendung von „The Times They Are A-Changin‘“ gestattet. Die Zeiten haben sich in der Tat geändert.

Dennoch scheint es bedauerlich, dass es heute junge Leute gibt, Leute unter dreißig, die sich als Fans der Rolling Stones betrachten und die es nach ihrem ganzen äußeren Erscheinungsbild sicher auch sind, die aber keinerlei Vorstellung davon haben, was das in moralischer und historischer Hinsicht einmal bedeutet hat. Dafür können sie nichts, denn man kann niemand den Vorwurf daraus machen, er habe die moralische Botschaft nicht mitgekriegt, wenn diese Botschaft schon vor langer Zeit ausradiert wurde. Ein unheilvolles, jedoch nicht linksrevisionistisches Gedankenmuster ist nicht nur in Amerika in letzter Zeit klar ersichtlich geworden, wo Leute, die zu jung sind, um ihn als den verschwitzten, ratlosen Halunken erlebt zu haben, der er immer gewesen ist, eine Figur wie Richard Nixon für brillant halten – einen Mann, den man bestenfalls als machiavellisch bezeichnen könnte. Diese Leute preisen auch seine romantische Verklärung von China, die nur eine eher scheinbare denn reale Abkehr von seiner normalerweise gepflegten, käuflichen Lebensführung darstellte – obwohl doch rechtslastige amerikanische Präsidenten in Wirklichkeit selten ein Problem damit hatten, Diktatoren anzuerkennen, im Iran, in Taiwan, in Korea, Portugal, Spanien, Vietnam, Nicaragua, auf den Philippinen, in vielen Ländern, weil sie einander so sehr gleichen. Zumindest hat Nixon, im Gegensatz zu Mao, gebadet und sich die Zähne geputzt.

Nichtsdestotrotz ist es eine Wahrheit, dass niemand zugleich Nixon – oder eine lange Liste von anderen historischen Arschlöchern – und die Rolling Stones sowie die Tradition, für die sie stehen, schätzen kann. Bill Clinton andererseits steht so offen und ehrlich zur Tradition der Rolling Stones, dass es geradezu ein Wunder ist, dass er gewählt wurde. Die radikale religiöse Rechte in den Vereinigten Staaten betet in demselben süßen christlichen Geist für seine Ermordung, in dem sie einmal die Platten der Beatles und der Rolling Stones verdammt und den Flammen der Hölle übergeben hat. Jene fleischfressenden Pflanzen namens Gier, Intoleranz, Paranoia, Selbstverherrlichung – alles Feinde des Heiligen Geistes, der durch die Poeten wie zum Beispiel Rilke und auch die Meister des Blues spricht – sterben niemals, kommen nie außer Mode. Die Phase in den Sixties, als es schien, dass Menschen tatsächlich völlig selbstlos das Beste für so viele Mitmenschen wie möglich wünschen könnten, war nur ein Medienspektakel. Der Impuls, der zu Altamont führte, war aufrichtig, aber die feste Absicht, etwas Neues in der Gesellschaft zu kreieren, wurde von unserer Angst vor Gewalttätigkeit überwältigt, so dass wir die Frage, wie man asoziale Aktivitäten im Zaum hält, wie man mit ihnen umgeht, unbeantwortet ließen. Fehlschlag.

Dennoch müssen wir kämpfen. „Wer nicht für mich ist, ist gegen mich“, hat Jesus gesagt. „Die, die gehen, steigen in den gottverdammten Zug“, sagte William Faulkners Boon Hogganbeck. „Die, die nicht gehen, machen den gottverdammten Weg frei.“ Die Mauer ist gefallen. Nelson Mandela ist Präsident von Südafrika. Lech Walesa … Vaclav Havel … Bill Clinton … Wir haben wieder einmal eine Chance, uns selbst zu lieben und einander als Teil derselben Familie zu akzeptieren. Werden wir sie nützen? Ja und nein. Die Kreuzigung geht weiter.

Was auch immer sie heute sind oder in der Zukunft vielleicht sein werden – als sie jung waren, haben sich die Rolling Stones oft schon dadurch, wer sie waren, was sie waren, wie sie lebten und woran sie glaubten, in Gefahr begeben. In jenen Jahren begleitete ich sie. Manche Zeitzeugen haben diese Ära überlebt, andere nicht. Dies ist die Geschichte jener Tage, als beide, die Welt und die Stones, noch jünger waren und als die Bedeutung der Dinge noch klarer war oder zumindest klarer zu sein schien.

Vor fast einer Ewigkeit.

Brunswick, 1995

STANLEY BOOTH