Читать книгу Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2 - Стивен Найфи - Страница 8

Том 1

Часть первая. Ранние годы

1853–1880

Глава 4

Бог и деньги

ОглавлениеКаждое воскресенье, надев строгую черную одежду, обитатели пасторского дома торжественно направлялись в расположенную неподалеку церковь. Семья пастора Ван Гога занимала особую скамью, и со своего места у подножия кафедры Винсент мог во всех подробностях видеть службу. Пронзительные аккорды фисгармонии призывали полсотни прихожан подняться с мест. Под музыку степенно выходили священнослужители с суровыми лицами, облаченные в длинные одежды. Процессию завершал пастор.

Он был невысок, худощав и в обычной жизни едва ли выделялся из толпы. Однако обряд отводил ему особую роль. Свет отражался от его светлых, посеребренных сединой волос. На фоне черных одежд его лицо казалось особенно бледным; крахмальный пасторский воротничок и манишка указывали на его сан.

Каждое воскресенье Дорус Ван Гог чинно поднимался по лестнице на кафедру, которая резным узором напоминала богато украшенный сундук, поставленный вертикально; Винсент следил за отцом, вытянув шею, чтобы видеть его со своего места, расположенного очень близко к кафедре.

С высоты своего положения (в самом буквальном смысле) Дорус руководил службой, громко объявляя каждый гимн, взмахом руки показывая, когда вступать музыке, и ведя за собой прихожан в чтении молитв и пении псалмов. В своих проповедях – душе всякой службы – он пользовался литературным голландским, который нечасто приходилось слышать в провинциальной глуши Брабанта. Если пастор Ван Гог следовал принятым в то время канонам составления и чтения проповедей, маленькая церковь должна была сотрясаться от драматических эффектов, которые непременно пускал в ход всякий уважающий себя оратор Викторианской эпохи: пафосная звенящая декламация, театральная смена темпа и силы звука, мелодраматические модуляции, риторические повторы и громоподобные кульминации. Тело тоже участвовало в представлении – речь сопровождали размашистые жесты, и широкие рукава одеяния, колеблясь, усиливали эффект от каждого взмаха руки и воздетого к небесам перста.

Теодорус (Дорус) Ван Гог

Для протестантов Зюндерта Дорус Ван Гог был не только собеседником Господа Бога, но и признанным вождем горстки пионеров протестантизма на этом одиноком форпосте – и в духовных, и в мирских делах. Немногочисленным прихожанам преподобного Ван Гога, чьи контакты с католическим сообществом Зюндерта ограничивались необходимым минимумом, пасторский дом служил одновременно духовным центром и светским клубом. В любой день недели гостиная была полна людьми: читающими, пришедшими на урок или просто гостями.

Возглавляя протестантскую общину, Дорус выполнял своего рода миссию посла в преобладающем католическом сообществе. Перед ним не стояла задача обращения папистов Зюндерта в протестантизм – от него требовалось лишь не допустить их безраздельного господства в этом спорном регионе. Во время городских торжеств Винсент мог видеть отца среди собравшейся на помосте городской верхушки, стоящего рядом с высокопоставленными должностными лицами – и рядом с коллегой-католиком. В кампаниях по сбору средств, наподобие организовывавшихся для жертв наводнения, Дорусу принадлежала ведущая роль: именно он заведовал распределением пожертвований. Ежедневные прогулки, во время которых преподобный Ван Гог, в своем цилиндре, сопровождаемый чадами и домочадцами, шествовал по улицам Зюндерта, должны были еще раз продемонстрировать католикам, что протестанты обосновались здесь всерьез и надолго.

Для тех прихожан, что жили на удаленных фермах и в крошечных селениях, разбросанных по округе, Дорус был еще более почитаемой фигурой. Традиция запрещала им водить знакомство с соседями-католиками, и еженедельные визиты пастора или собрания в его доме после воскресной службы для этих людей были единственной возможностью общения за пределами собственного дома. Покровительство пастора вселяло надежду на Божью милость и на нечто даже более насущное – денежную помощь. Череда неурожайных лет разорила крестьянские семьи. Фермеры, и прежде едва сводившие концы с концами, теперь жили только на церковное подаяние. От Доруса Ван Гога, который распределял эти скудные средства, в буквальном смысле зависела их жизнь. Сопровождая отца в поездках, Винсент видел, как люди уважительно ему кланялись, а иные от благодарности падали в ноги.

Когда речь шла о выживании людей, Дорус закрывал глаза на тонкости протестантской религиозной доктрины. В такой глуши, как Зюндерт, куда важнее была выносливость мужчины и способность женщины рожать, а не богословская чистота. «Мы знаем, что разговоры о религии и морали не главное», – писала Анна Ван Гог. Список членов общины, среди которых были лютеране, меннониты и ремонстранты, доказывает прагматичный «экуменизм» зюндертского пастора. В отличие от догматов, за которые Дорус отнюдь не держался, дисциплина значила для него все. «Дисциплина, и еще раз дисциплина, – настаивал Дорус. – Желание старшего по рангу должно быть законом для каждого». Если кто-то из паствы отсутствовал на воскресной службе без уважительной причины, неизбежно следовал визит рассерженного пастора на дом. С провинившимися прихожанами преподобный Ван Гог был суров. «Настоящий маленький протестантский Папа», – отозвался о нем очевидец. Праведный гнев обрушивался и на тех «мерзавцев», что ставили под сомнение его авторитет. Он горячо отстаивал положенные ему привилегии и горько жаловался церковному руководству, когда его скромной зарплаты уже явно не хватало для содержания семьи в приличном его рангу достатке.

В стенах пасторского дома Дорус-отец не расставался с привычной ролью духовного наставника. Для Ван Гогов воскресная служба, по сути, не прекращалась никогда. Она лишь перемещалась из церкви в гостиную, где шкафы были заполнены потирами и дискосами для причастия и экземплярами Библий, сборников гимнов и псалтырей, на сундуке стояла статуэтка Христа, а в прихожей висел увитый розами крест. Каждый день в пасторском доме начинался с молитвы. Всю неделю из гостиной раздавался поставленный голос отца – проповедовал, восхвалял Господа, читал Библию. Тот же голос они каждый вечер слышали во время молитвы перед обедом: «Укрепи, Господи, наши [семейные] узы, и да упрочатся они нашей любовью к Тебе».

Не считая проповедей и молитв, Дорус держался в стороне от повседневных забот своей растущей семьи. Угрюмый и замкнутый по натуре, он много часов проводил в своем кабинете в мансарде за чтением книг или написанием очередной проповеди, и только кот был допущен к его уединенным занятиям. В одиночестве он позволял себе некоторые слабости: курил трубку или сигару, мог выпить, медленно потягивая, рюмку спиртного. Часы уединения иногда прерывали «быстрые и энергичные прогулки», которые он называл «подпиткой для ума». Когда он болел, а случалось это нередко, настроение у него портилось и он становился еще нелюдимее: Дорус полагал, что «затворничество заставит болезнь быстрее пройти».

Во время такого добровольного заточения он начинал «скучать и раздражаться» и отказывался от еды, поскольку был уверен, что воздержание ускоряет выздоровление.

Как большинство отцов того времени, Дорус считал, что у себя дома он «наместник Господа и полномочия его сродни Господним». Ни в общине, ни в семье он не намерен был терпеть никакого «раскола» и бескомпромиссно насаждал «единство» как среди своих домашних, так и среди прихожан. Когда его власть – а следовательно, и власть Господа – ставилась под сомнение, на него находил приступ праведного гнева. Винсент рано усвоил, что разочаровать отца – все равно что разочаровать Господа Бога. «Благоговейная любовь к отцу, – внушал им Дорус, – есть любовь от Бога». Пренебрегаешь одной – оскорбляешь другую; отрекаешься от одной – отрекаешься от обеих. Позже, когда Винсент жаждал получить отпущение грехов, он так запутался в мольбах и молитвах к отцу земному и Отцу Небесному, что ни в одном не обрел прощения.

Но был и другой Дорус Ван Гог. Этот Дорус не разыгрывал из себя наместника Бога на земле, но наставлял своих чад на праведный путь с помощью ласкового убеждения и мягких уговоров. Этот Дорус не «подозревал» и не «осуждал» их, а лишь «поддерживал» и «поощрял». Этот Дорус извинялся, когда был не прав, и первым оказывался у постелей детей, когда они заболевали. Этот Дорус говорил, что «цель… жизни… жить с нашими детьми и для них».

Причиной такого раздвоения был кризис самого понятия отцовства, в те годы уже вполне очевидный. К середине XIX в. притязания Великой французской революции на всю без исключения власть – как духовную, так и светскую – проникли и в основу основ теории общественного договора – семью. Согласно популярной в то время книге наставлений для отцов традиционный патриархальный образ главы семейства, повелевающего домочадцами, «словно он олимпийский бог», стал лишь старомодным пережитком. Современная семья, как и государство, должна стремиться к демократии, построенной на фундаменте уважения к другому, но ни в коем случае не на иерархии и страхе, – рекомендовало это модное пособие. Отцы должны спуститься со своих «тронов» (и кафедр) и «принимать больше участия в жизни своих детей и больше прислушиваться к их мнению». Одним словом, «отец должен быть другом для своего сына».

Дорус Ван Гог не остался глух к подобным призывам. «Знай, что у тебя есть отец, который хотел бы быть тебе как брат», – писал он девятнадцатилетнему сыну Тео.

Примеряя на себя то роль сурового патриарха, как того требовала нелегкая жизнь в Зюндерте, то отца прогрессивного, идущего в ногу со временем, как от него ждали в образованных кругах, Дорус с трудом лавировал между бесчисленными кризисами, на которые оказались так богаты детские годы Винсента. Беспощадное порицание сменялось патетическими заверениями в любви («Мы не сможем спокойно дышать, если лицо одного из наших детей чем-то омрачено»); громогласное порицание – пространными уверениями в лучших намерениях («Я лишь указываю на вещи, над которыми тебе необходимо поработать… Было бы нечестно скрывать свои мысли и не высказывать замечания»). Он декларировал уважение к «свободной воле» своих сыновей, однако безжалостно забрасывал их обвинениями в том, что они «портят жизнь» и вечно «доставляют беспокойство и огорчение» родителям.

Замкнутый, нуждающийся в поддержке ребенок не мог не попасть в эту ловушку. И разумеется, Винсент стремился подражать тому почти недосягаемому человеку, чье восхождение на кафедру он наблюдал каждое воскресенье. Он перенял его витиеватую манеру выражаться и метафоричность восприятия.

В обществе он был так же эмоционально сдержан, а в одиночестве подвергал свои чувства мелочному рациональному анализу. Он смотрел на окружающий мир с той же настороженной подозрительностью, проявлял такую же непреклонность в спорах и с той же параноидальной мнительностью подозревал окружающих в недостаточно уважительном отношении – на что реагировал с такой же яростью. В интровертности сына отражалась замкнутость отца, в задумчивости – отцовская меланхолия. Как и отец, Винсент постился, искупая вину за свои ошибки. Коллекционирование, а позднее живопись надолго изолировали Винсента от внешнего мира, и долгие часы затворничества словно вторили одиноким занятиям отца в мансардном кабинете. Образ отца, помогающего нуждающимся и утешающего отчаявшихся (его помощь всегда была долгожданной и принималась с благодарностью), стал центральным в мировоззрении взрослого Винсента, направляя его и в жизни, и в искусстве. «Как, должно быть, счастлив тот, кто прожил такую жизнь, какую прожил Па», – напишет он однажды.

Но бесконечные попытки получить благословение отца Винсент предпринимал под воздействием той ипостаси Доруса, в которой он выступал родителем строгим и категоричным. Человеку, считавшему жизнерадостность наградой за детски чистую веру, такой мрачный сын, как Винсент, вероятно, казался потерянным для Божьей милости. Для того, кто был уверен, что «личностью становятся в общении с людьми», в интроверсии Винсента неминуемо угадывалась печать изгоя. Для отца, который призывал своих детей «не жалеть усилий, чтобы еще больше сблизиться друг с другом», настойчивое стремление старшего сына остаться в одиночестве было дерзким вызовом, покушением на единство семьи. Тому, кто побуждал своих детей «всегда интересоваться жизнью», упрямая нелюдимость Винсента в школе и даже дома могла восприниматься едва ли не как отрицание самой жизни.

Стоит ли удивляться тому, что, несмотря на все рекомендации авторитетных книг и искреннее желание помочь сыну, Дорус так и не смог заставить себя принять Винсента, смириться с его странностями. Сколько раз он ни давал зарок воздерживаться от порицаний и сурового осуждения своего норовистого, упрямого, эксцентричного сына, это оказывалось выше его сил. Отцовская несдержанность еще туже закручивала спираль провокаций, неприязни и самобичевания, из плена которой Винсент, несмотря на многочисленные попытки, так никогда и не вырвался.

В замкнутом мирке юного Винсента, окруженного почти исключительно членами семьи, лишь еще один человек, помимо отца, мог претендовать на роль образца для подражания – дядя Сент, гаагский арт-дилер Винсент Ван Гог. Другие родственники приезжали чаще и жили более насыщенной жизнью (дядя Ян обошел по морю весь мир и участвовал в боях в Ост-Индии), но oom[5] Сент занимал особое место в мире Винсента по двум причинам. Во-первых, он был женат на младшей сестре его матери – тете Корнелии. Во-вторых, они с женой так и не смогли завести детей. Такое стечение обстоятельств сделало Сента Ван Гога практически вторым отцом для племянников, а его тезку, молодого Винсента, – потенциальным наследником.

Разница в возрасте братьев, Сента и Доруса, составляла всего два года, и они были похожи внешне (то же изящное телосложение, те же волосы цвета соли с корицей). Однако на этом сходство заканчивалось. В противоположность замкнутому и строгому Дорусу дядя Сент имел легкий и жизнерадостный нрав. Дорус цитировал Библию, а Сент рассказывал сказки. В жены себе они выбрали сестер, настолько же отличавшихся друг от друга, насколько разными были сами: Анна вечно хмурилась и делала замечания, в то время как тетя Корнелия изливала на племянников нерастраченные материнские чувства и баловала их, как баловали когда-то ее саму, младшую дочку в семье.

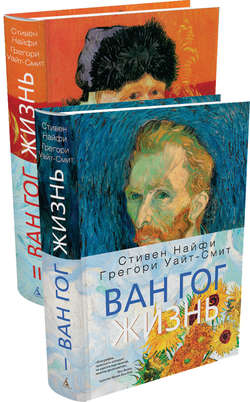

Винсент (Сент) Ван Гог

Конечно, главным различием между семьями – которое явственно ощущалось при каждой встрече – были деньги. Дядя Сент был богат. И он, и его жена безупречно одевались. В его историях фигурировали не фермеры и лавочники, а короли и торговые магнаты. И в отличие от брата, вынужденного ютиться с большой семьей в тесном доме сельского пастора, Сент с женой занимали в Гааге целый особняк. Когда Винсенту было девять, дядя Сент переехал в Париж, где жил то в одних роскошных апартаментах и особняках, то в других. Вся семья неустанно хвасталась благосостоянием преуспевающего родственника. В то время как отец Винсента едва ли мог надеяться когда-нибудь покинуть зюндертское захолустье, Сент колесил по всему миру. Письма, которые Анна и Дорус с гордостью зачитывали вслух, давали Винсенту возможность следить за дядиными путешествиями по древним городам Италии, горам Швейцарии (Винсент с детства бредил горами) и побережью юга Франции. Сент Ван Гог зимовал на Ривьере и каждое Рождество посылал в занесенный снегом пасторский дом открытки из «восхитительных» краев, где экзотические фрукты, выращиваемые в Голландии только в теплицах, «росли сами по себе».

Почему его дядя и отец, внешне такие похожие, вели настолько разный образ жизни? Винсент, несомненно, задавался вопросом: как в одной семье могли родиться и вырасти столь разные люди?

Противоречия корнями уходили в историю семьи Ван Гог. Первые уроженцы вестфальской деревеньки Гох, выходцы из Рейнской долины, в XV в. обратились к религиозному служению; Ван Гохи и Ван Гоги рассеялись по монастырям всех Низинных земель. Веком позже кое-кто из них своими воинственными проповедями, согласно семейной истории, «преступили черту закона» – серьезное обвинение в эпоху непримиримых Религиозных войн.

Эти пламенные миссионеры столкнулись с обществом, раздираемым спорами о роли Бога и роли денег. Обличение недавно появившимися здесь кальвинистами «презренного металла» не прижилось в скудной землями стране, где только деньги давали возможность заниматься прибыльным делом – торговлей. Как всегда, голландцы продемонстрировали завидную изобретательность по части примирения врожденного инстинкта стяжательства с высокими духовными устремлениями: богачи немного стыдились своих богатств и в то же время провозглашали их знаком Божьей милости; предпринимательские неудачи и банкротства занимали далеко не последнее место в списке смертных грехов.

К тому времени, как в XVII в. представители рода Ван Гог оказались в Гааге, вирус предпринимательства уже успел их поразить. Освоив швейное дело, они стали вносить свою лепту в удовлетворение растущей потребности в роскоши. Бюргеры голландского Золотого века не жалели денег на портных. Традиционный строгий черный цвет голландского приличия засверкал золотом и серебром. Иными словами, к середине века Ван Гоги не столько занимались душами людей, сколько возились с презренным металлом. Портные вроде Геррита Ван Гога высоко ценились как великие мастера расшивать золотой нитью камзолы, плащи и жилеты, тяжелые от украшавшего ткань металла. К 1697 г., когда на свет появился Давид Ван Гог (в том же году, что и Геррит Карбентус), главным делом семьи было золото, а именно производство золотой нити, которая стежок за стежком опутала все уголки повседневной культуры голландской зажиточной буржуазии, украшая все, чем можно было похвалиться, от униформы до портьер.

Кое-кому из Ван Гогов удалось удовлетворять и духовные, и мирские амбиции одновременно: один служил монастырским юристом; другой совмещал профессии врача и священника, исцеляя и тела, и души. Хотя, как правило, семьи распределяли духовную и светскую карьеры между сыновьями. Ян, младший сын Давида Ван Гога, продолжил семейное дело в качестве золотых дел мастера; старший – Винсент – стал художником. Когда этот Винсент в 1740-х гг. приехал в столицу Франции, парижанам, вероятно, представился первый случай исковеркать фамилию «Ван Гог». Как и его известный тезка-художник, этот Винсент Ван Гог (Винсент, а иногда и не один, был в каждом поколении семьи) вел необычный для представителей его класса образ жизни. Исходив континентальную Европу в качестве наемного солдата, искателя удачи, он вдруг провозгласил себя скульптором. Четырежды был женат, однако умер, не оставив наследников. Йоханнес, сын его брата Яна, унаследовал прибыльный семейный бизнес по производству золотой нити, но в конце концов ушел из профессии и полностью посвятил себя деятельности проповедника, тем самым замкнув круг и вернувшись к семейным корням – служению Реформатской церкви.

Своего единственного сына Йоханнес назвал именем бездетного дяди-художника: Винсент. Шестьдесят четыре года спустя этот Винсент даст такое же имя своему внуку, будущему художнику Винсенту Ван Гогу.

Сын Йоханнеса Винсент вслед за отцом пошел по духовной линии. Но и он не избежал проклятия раздвоенности, которое на протяжении двух веков преследовало семью. Как и отец, Винсент взял в жены состоятельную женщину и претендовал на должности только в самых богатых конгрегациях. В Бреде, древней резиденции Нассауского дома, расположенной далеко на севере католической части Брабанта, он нашел идеальное место для амбициозного священника, имеющего вкус к комфорту бренного мира. Свое многочисленное семейство (которое в итоге насчитывало тринадцать человек) он поселил в большом доме на Катаринастрат, главной улице города.

Карьера преподобного Винсента быстро шла в гору, и вскоре он уже занимал пост руководителя Общества за процветание, протестантской миссионерской организации на католическом юге. Деятельность Общества, далекая от традиционных задач благотворительности, заключалась в выгодном вложении средств. Тайно – чтобы избежать конфликтов с католическими властями – оно приобретало фермы и крестьянские дворы в католических регионах и направляло нуждающихся протестантов на их обработку. Как всякий инвестор, Общество рассчитывало получать прибыль от своих вложений – как в виде арендной платы, так и в виде регулярного пополнения в семьях: шаткое положение протестантских общин в Брабанте нуждалось в подкреплении. Сорок два года Винсент Ван Гог был кассиром Общества и вербовал на работу сотни фермеров, суля им двойное вознаграждение: материальные блага и духовное спасение.

Преподобный Винсент Ван Гог наставлял своих детей всегда идти в жизни стезей труда и молитв, но сам же заронил в них зерно буржуазного тщеславия. Летопись его семьи изобилует восторженными описаниями фарфора, серебра, мебели и ковров; подробными отчетами о прибавках жалованья и выплаченных суммах; сожалениями об упущенных карьерных возможностях и впустую растраченных наследствах; рассуждениями о преимуществах положения собственника над арендатором.

Неудивительно, что ни один из шести сыновей преподобного Ван Гога не горел желанием принять духовный сан. Один за другим они выбирали занятия, сулившие общественный статус и финансовое благополучие. Старший сын Хендрик (Хейн) увидел перспективы в книжном деле и к двадцати одному году открыл свой магазин в Роттердаме. Как его дед и отец, он тоже женился на девушке из богатой семьи. Второй сын Йоханнес (Ян) решил попытать удачи на службе в голландском флоте. Третий сын Виллем вступил в офицерский корпус. Самый младший Корнелис (Кор) посвятил себя государственной службе.

Надежды преподобного Ван Гога обрести духовного наследника среди своих детей обратились к Винсенту (Сенту). Но тот свалился с тяжелой скарлатиной и после выздоровления был слишком слаб для интенсивного обучения, которое требовалось для того, чтобы стать служителем церкви. По крайней мере, так он заявил. Вскоре он вообще бросил учебу. Возможно, его и впрямь донимали «чудовищные головные боли», а может быть, ему, как братьям, просто не слишком хотелось следовать отцовскому примеру. Походив некоторое время в помощниках у брата Хейна в Роттердаме, он переехал в Гаагу, где устроился работать в художественную лавку и начал вести типичную жизнь холостяка: фехтовать, бывать в обществе и встречаться с женщинами.

Оставался последний сын, Дорус – Теодорус Ван Гог.

За сорок лет службы Дорус Ван Гог собрал в своих проповедях тысячи образов, стихов и притч. Но одна из них имела для него особое значение: притча о сеятеле. «Что посеет человек, – писал апостол Павел в Послании к Галатам, – то и пожнет». Для Доруса эти слова значили куда больше, чем просто призыв думать не о земных удовольствиях, а о духовном воздаянии. Когда он рассказывал притчу фермерам Зюндерта, гнувшим спину на своих песчаных полях, библейский сеятель становился метафорой стойкости и упорства перед лицом трудностей. Его собственный сизифов труд, как и труд фермеров, убеждал в том, что упорство помогает преодолеть любое препятствие и победить любые невзгоды. «Подумайте о всех тех полях, которые были заброшены из-за людской недальновидности, – наставлял Дорус, – и которые благодаря усердию сеятеля дали в конце концов обильные всходы».

Рассказ об упорном сеятеле неспроста имел особое значение для Доруса Ван Гога: это была история о нем самом.

Дорус родился в 1822 г. Все его детство было борьбой. По словам его сестры Митье, семейного летописца, с самого рождения Дорус был слабым и болезненным ребенком; ходить он научился, когда ему было уже больше двух лет. На всю жизнь он сохранил телосложение малорослого хрупкого мальчика. Седьмой из одиннадцати детей, пятый сын в семье, он едва знал своих родителей. Теодорус унаследовал тонкие, изящные черты отца, однако не его быстрый, живой ум. Скромные академические успехи Доруса были результатом прилежания, а не таланта.

Может быть, из-за того, что болезнь была постоянным спутником его детства, Дорус захотел стать врачом. В 1840 г. медицина была идеальной карьерой для серьезного и настроенного преуспеть в своем деле пасторского сына, который не боялся упорного труда и испытывал неясное желание приносить пользу, предпочтительно – не в ущерб собственным интересам. Он даже подумывал записаться на службу в Ост-Индию (где в то время находился его брат Ян), что открывало возможность бесплатно получать медицинское образование. Тут-то его и настигли отцовские чаяния, столько раз уже обманутые, и покорный сын не смог противиться.

Сам Дорус, перебирая варианты подходящего для себя занятия, вряд ли склонялся к работе на духовном поприще. Как и его брату Сенту, Дорусу очень нравились все те земные удовольствия, от которых апостол Павел предостерегал Галатов. Позже, цитируя любимого поэта Петруса Аугустуса де Генестета, Дорус сравнит свою молодость с пшеничным полем поутру, когда вдруг задует ветер: «Отрада, наслаждение для глаз; шумит, колышется, довольное собой». Он признавался, что в студенческие годы он не раз вступал в «близкие отношения» и устраивал разные «безумства». «В твоем возрасте я и сам все это испытал», – писал Дорус повзрослевшему сыну, терзаемому соблазнами плоти.

Но в целом университетская жизнь в Утрехте казалась ему довольно странной, и чувствовал он себя неуютно. Однако это поле, возделывать которое ему предназначила судьба; и, каким бы бесплодным оно ни казалось, Дорус был твердо настроен дождаться всходов. «Я рад, что решил стать священником, – писал он вскоре после своего прибытия в Утрехт. – Это замечательная профессия». От чрезмерного рвения в учебе он без конца болел и однажды чуть не умер.

В середине XIX в. в Нидерландах только человек фанатичной убежденности мог считать призвание пастора «замечательной профессией». В то время Реформатская церковь Голландии переживала не самый простой период. Революционные перемены в обществе и великие научные открытия потеснили теологию с занимаемых ею позиций монопольного владения истиной. Лишь пятью годами ранее немецкий богослов Давид Фридрих Штраус буквально заложил бомбу под западным христианством, опубликовав книгу «Жизнь Иисуса» («Das Leben Jesu»), в которой библейские события трактовались как эпизоды реальной истории, а Христос – как обычный смертный человек.

Когда Дорус начал изучать теологию, безраздельное господство духовенства в интеллектуальной жизни страны повсеместно ослабевало. Новым властным классам, буржуазии, нужна была менее требовательная, более снисходительная религия – современная религия, которая позволила бы им уповать на Божью благодать и вместе с тем наслаждаться вновь обретенным благосостоянием. В ответ на этот запрос времени возникла новая ветвь голландского протестантизма. Движение, названное Гронингенской школой (по названию университета на севере Голландии, откуда вышло большинство ее представителей), принимая за образец библейский гуманизм Эразма Роттердамского, отрицало не только старые постулаты, но и само понятие догмы в целом. Взамен Гронингенская школа предлагала новое понимание Христа, которое совмещало в себе «исторического Иисуса» («жившего на земле 1800 лет назад») и Его Божественную сущность – Иисуса, который пришел, «дабы приблизить человека к образу Божьему». В ответ на «разоблачение мифов о Христе» в «Жизни Иисуса» гронингенцы возродили популярность трактата Фомы Кемпийского «О подражании Христу» («De Imitatio Christi»). Это назидательное сочинение XV в. содержало практические указания для жизни «по Христу». «Да будет тебе временное – на потребу временную, вечное – в заветное желание», – наставляет «Подражание», подтверждая мнение о том, что и богач может обрести Божественное благословение, если в своем сердце достигнет единения со Христом.

Даже родные Доруса признавали, что он не был наделен ораторским талантом. Его проповеди – длинные, запутанные, наполненные типичным для гронингенцев морализаторством – напоминали его почерк, который его сын Тео описывал как «очень изящный, но вместе с тем очень неразборчивый». К тому же пастор Ван Гог от природы не обладал звучным голосом, и отдельные слова невозможно было расслышать. Во время одной из первых своих проповедей, желая прочистить горло, он положил в рот леденец, после чего его речь стала настолько неясной, что прихожане заподозрили у пастора дефект дикции.

Зато настойчивости Дорусу было не занимать. Три года подряд он получал отказ за отказом, пока не добился своего: в январе 1849 г. ему предложили занять пост в Зюндерте – отдаленном местечке на границе с Бельгией. Священник, которого Дорус сменил на этом посту, назвал зюндертскую паству хорошо подготовленной. На самом же деле усердный «сеятель» Дорус едва ли мог найти менее плодородное поле. Семейный летописец тем не менее оставил оптимистичную запись об «идеальном назначении», процитировав популярное стихотворение Бернарда тер Хара о живописном сельском приходе на пустоши. Реальное же положение дел в Зюндерте, где горстка протестантов составляла религиозное меньшинство, не имело ничего общего с романтическими фантазиями поэта. И даже энтузиазм семьи Доруса не мог скрыть горькой правды: Зюндертский приход, само существование которого висело на волоске, находился на нижней ступени в иерархии Реформатской церкви Нидерландов. «Здешняя община с самого начала была небольшой, – с сожалением отмечал Дорус, – и за минувшие два с половиной века ее численность практически не изменилась».

Протестантская церковь в Зюндерте

Будущее же выглядело еще мрачнее. Полоса неурожаев картофеля, главной местной сельскохозяйственной культуры, – обрекла многих фермеров на нищету. Их семьи неделями голодали и были вынуждены питаться кормом, предназначавшимся для скота, – и даже это считалось редкой удачей. По дороге в церковь прихожане рисковали встретить группы разорившихся крестьян: доведенные до отчаяния, они сбивались в банды, скитавшиеся по окрестностям, воруя и попрошайничая. Серьезные потери нанесла и без того скромной зюндертской конгрегации эпидемия тифа; она, не разбирая конфессиональной принадлежности, уносила жизни и протестантов, и католиков. В какие-то десять лет немногочисленное протестантское население Зюндерта, оказавшееся перед выбором «смерть или дезертирство», сократилось вдвое.

Одним словом, приход, возглавить который Дорус прибыл в апреле 1849 г., явно не сулил радужных перспектив. Тем не менее молодой пастор подал прихожанам пример веры в будущее – женился и привез из Гааги Анну Карбентус. На пожертвования немногочисленных состоятельных членов общины он купил орган (или, скорее, фисгармонию) для зюндертской церкви. В духе самопомощи, принятой в Обществе за процветание, договорился с производителем ковров в Бреде о поставке прялок приходским вдовам, которые стали получать сдельную плату за изготовление пряжи. Несмотря на трудные времена, он наладил выплату церковного вспомоществования нуждающимся. Это была тяжелая и неблагодарная работа, которая иногда требовала суровых мер, таких, например, как выселение крестьян с земель, принадлежащих церкви.

Посев и жатва не были для Доруса Ван Гога всего лишь библейскими метафорами. Он, разумеется, никогда не работал в поле, но обязанности местного главы Общества требовали недюжинных знаний в области сельского хозяйства. Он самолично выбирал фермы и земельные участки, которые планировал приобрести, оценивал состояние почвы, дренажа и пастбищ, обсуждал условия аренды. Он советовал фермерам, как осушать и вспахивать поля, что где выращивать и чем удобрять (последнее было крайне важно на песчаных почвах Зюндерта). Требовательный управляющий, он судил о каждом арендаторе по его умению, усердию, поведению и чистоплотности. Какая у него жена – может быть, глупа, безалаберна или болтает лишнего? Не больше ли у него детей, чем он может прокормить, и достаточно ли скота для приготовления компоста? Дорус из кожи вон лез, чтобы уберечь хороших работников от нищеты и долгов. Он ходатайствовал о рассмотрении их дел перед советом Общества, членов которого называл «важные господа в Бреде». Церковь многим обязана той «горстке верующих, что защищают ее здесь, на баррикадах», – настаивал Дорус.

Однако даже защитники на баррикадах должны были платить по счетам. Голландский бог был терпеливым арендодателем, но ни его терпение, ни его кошелек не были бездонными. Если фермер умирал, а вдова не могла справиться с хозяйством, Дорус выселял ее и выставлял семейное имущество на открытые торги. Семьи жертв брюшного тифа не становились исключением. Так, по распоряжению Общества Дорус выселил из дома вдову с десятью детьми на руках. Другая вдова умоляла оставить ей имущество, утверждая, что в противном случае ей придется торговать собой, чтобы прокормить пятерых детей. «Важные господа» были непоколебимы. Когда ковродел пожаловался на плохое качество пряжи, произведенной вдовами по заказу Доруса, Общество лишило их заработка. От солдат и вдов не ждали прибыли, лишь бы им хватало заработанных средств на собственное обеспечение. Но если люди не желают себя обеспечивать, то церковная поддержка превращается в благотворительность, а это, по словам мэра Зюндерта, не что иное, как потакание лени.

И здесь мы подходим к самой сути, «символу веры» голландского преуспеяния как в божественных делах, так и в денежных расчетах: каждый должен полагаться на себя, самодостаточность всего. Именно на этом элементарном уровне происходило слияние мирских и духовных запросов голландцев. Но истовой веры, когда «хлеб насущный» добывается в поте лица, недостаточно ни в земной, ни в загробной жизни. Кто не умеет добиться минимального успеха в бренной жизни, не добьется его и в жизни духа.

Этот урок Дорус преподносил своим арендаторам-фермерам и своему сыну Винсенту: «Помогай себе – это лучшая помощь нам». Без самодостаточности нет самоуважения. «Ты должен твердо знать, что можешь ни от кого не зависеть, – писал Тео Ван Гог своему младшему брату Кору, – поскольку зависимость – это бедствие и для тебя, и для других». Спустя десятилетия, когда Винсент наблюдал за работой сеятеля сквозь зарешеченное окно палаты в психиатрической лечебнице Сен-Реми – сеятеля, которого увековечит в живописи, – он не мог удержаться от порицания лени и бесхозяйственности местных землепашцев. В письме домой он упрекал фермера за легкомысленную растрату ресурсов этой плодородной земли. «Фермы в этих краях могли бы производить в три раза больше, – писал он, – если бы почву как следует удобряли».

Для Винсента, как и для Доруса, ничто не может просто пребывать в вакууме мирской жизни – ни природа, ни религия, ни искусство. Все и вся должны преуспеть в этой жизни, чтобы получить надежду на благо в грядущей.

В то время как Дорус Ван Гог продолжал дело своих предков, служа Господу, его брат Сент посвятил себя другому традиционному для их семьи занятию: зарабатыванию денег. Холостяцкая жизнь сына в Гааге спустя два года привлекла пристальное внимание родителей. «Им многое не нравится», – уклончиво констатировала семейная летопись. Судя по всему, они настояли, чтобы Сент покинул дом своего беспутного кузена и разорвал с ним всякие деловые отношения. В 1841 г. Винсент открыл собственную лавку по продаже красок и других товаров для художников на улице Спёйстрат, в нескольких кварталах от магазина бывшего компаньона.

Большинство завсегдатаев его нового магазина были, как и он, молодыми людьми из хороших семей, благополучными отпрысками буржуазных семейств. У них были деньги, которые они тратили в свое удовольствие. Обаятельный, веселый, остроумный, общительный, Сент с легкостью стал своим и в лучших салонах гаагского света, и в прокуренных тавернах, где собирались художники. Днем он фехтовал, вечером развлекался. Он следил за модой, играл в любительских спектаклях и увлекался пением. Один из друзей его молодости вспоминал: «Компания у нас была очень веселая, жизнерадостная».

Возможно, бурная светская жизнь в обществе состоятельных людей навела Сента на мысль, благодаря которой он сделался очень богатым человеком. К середине XIX в. представителей нового зажиточного класса Голландии, да и всей Европы, охватило повальное увлечение коллекционированием эстампов. Продажи любых их разновидностей – от дешевых ксилографий до дорогих офортов и гравюр сухой иглой – росли день ото дня. К тому времени в Европе сформировалась новая прослойка состоятельных людей, которые вдруг открыли для себя роскошь обладания свободными деньгами. Мифологические и исторические сюжеты, идеализированные пейзажи, натюрморты и религиозные изображения наводнили дома новых богачей.

В Нидерландах мощная волна ностальгии, породившая сотни книг по голландской истории, вызвала к жизни и тысячи жанровых картин, изображавших своеобразное, колоритное и, вне всяких сомнений, славное прошлое страны. Произведения выдающихся представителей «золотого» XVII века, в особенности Рембрандта, вновь покорили общественный вкус и вернулись на стены гостиных. Одновременно Голландия, как и остальная Европа, подхватила модную лихорадку, надвигающуюся с юга. О художниках и картинах, удостоенных наград ежегодного Парижского салона, трубили все газеты и журналы, подогревая спрос на исторические и мифологические фантазии, которые буржуазия поспешила объявить последним писком моды.

В середине 1840-х гг. скромная художественная лавка Сента Ван Гога стала одним из немногих в Гааге мест, где можно было купить художественные эстампы. К 1846 г. бизнес уже процветал. В мае Сент отправился в Париж, чтобы нанести визит своему главному поставщику (а точнее, главному поставщику эстампов во всей Европе) – Адольфу Гупилю. Высокому чопорному французу сразу понравился изящный речистый голландец, на удивление молодой для преуспевающего коммерсанта. Гупиль и сам рано занялся бизнесом. Открыв в 1827 г. небольшой магазин на бульваре Монмартр, Адольф Гупиль создал настоящую торговую империю, удерживавшую ведущие позиции на рынке гравированных репродукций. В нее входили не только сеть магазинов в Париже, филиал в Лондоне и агент в Нью-Йорке, но и огромное производство, где целая армия граверов и печатников трудилась для пополнения его магазинов; а также посредники вроде Сента Ван Гога, снабжавшие покупателей по всей Европе эстампами любого размера, тематики и стоимости.

Из парижской командировки Сент вернулся воодушевленным. В 1846 г., когда Дорус стал кандидатом на пост приходского священника (который получил три года спустя, в 1849-м), его брат полностью посвятил себя обогащению. Распрощавшись с беззаботным фланерским прошлым, он в тридцать лет наконец-то женился. В жены себе он выбрал Корнелию Карбентус, младшую сестру другого подающего надежды гаагского предпринимателя, переплетчика Геррита Карбентуса. Когда стало очевидно, что его жена не может иметь детей, он, недолго думая, привлек ее к работе, чтобы снизить накладные расходы (Сент всегда умел считать деньги).

С завидной энергией, почти невероятной при таком хрупком здоровье, и предпринимательским талантом, который не уступал деловым качествам его парижского наставника (один из друзей описывал его как «осторожного… умного… расчетливого коммерсанта»), Сент задался целью повторить успех Адольфа Гупиля в Голландии. «Все продается» – таков был его девиз.

Сент быстро понял, в чем суть гениального коммерческого хода Гупиля: тиражируемые репродукции – товар потребления, а не уникальные произведения искусства. От продавца требуется лишь верно угадать вкус покупателей и подобрать подходящие изображения. Гупиль мастерски умел и то и другое. Вскоре и Сент научился делать это ничуть не хуже. Прошло немного времени, и сообщение между Парижем и Гаагой осуществлялось уже в двух направлениях: Гупиль посылал в Гаагу последние образцы модных гравюр с произведений французской живописи; Сент Ван Гог отправлял на фабрику репродукций Гупиля работы голландских художников, которые считал «ходовыми» (его фирменное словцо). Сент постоянно колесил по Европе в поисках картин, художников и даже целых художественных школ, способных утолить ненасытный спрос на радующее глаз модное сентиментальное искусство. Как и Гупиль, он продавал эстампы любого формата и размера, на любой кошелек. В середине 1850-х гг. развитие техники фоторепродукции позволило обоим предпринимателям добавить к ассортименту более дешевые в производстве и доступные по цене фотогравюры и существенно расширить рынок сбыта. Новинка оказалась настолько востребована представителями среднего класса, что к концу десятилетия Гупиль построил для их производства целую фабрику.

Сент постоянно пребывал в поиске «ходового» товара и тратил крупные суммы на приобретение работ хорошо продававшихся художников, вроде мастера религиозных сцен Ари Шеффера или создательницы анималистических картин Розы Бонёр. Одновременно, по примеру Адольфа Гупиля, он стимулировал интерес малоизвестных голландских, французских и немецких художников к созданию привлекательных для публики картин: Сент выставлял их работы в своем магазине и даже изредка приобретал. Кроме того, известно, что Сент Ван Гог снабжал материалами и деньгами молодых гаагских художников, работы которых казались ему перспективными. Однако к благотворительности все это не имело ни малейшего отношения. Как и «важные господа в Бреде», Сент рассматривал эти субсидии как инвестиции. Он никогда не давал материалы или деньги, не имея намерения получить взамен готовую картину. Он никогда не покупал, не продавал и не поддерживал художников, работы которых считал неходовыми. В конце концов гаагские художники, как и вдовы зюндертской общины, должны были заботиться о себе сами.

Голландский бог коммерции благоволил Сенту. Очередная французская революция 1848 г., вкупе со стремительным развитием железных дорог и активной колониальной политикой, вывела экономику континентальной Европы из длительной депрессии. Кажется, абсолютно все теперь желали стать обладателями произведений искусства. Хейн Ван Гог начал продавать эстампы в своем книжном магазине в Роттердаме; в 1849 г. младший из братьев Кор открыл такой же магазин в Амстердаме. К концу десятилетия небольшой магазин Сента на Спёйстрат получил новое звучное имя: «Международный магазин художественных товаров Ван Гога» (Internationale Kunsthandel Van Gogh), и фамилия Ван Гог стала синонимом торговли предметами искусства в Голландии и за ее пределами.

Учитывая феноменальное процветание его компании, рано или поздно Сенту неизбежно пришлось бы вступить в конкуренцию с Адольфом Гупилем – или стать его партнером. В феврале 1861 г., через пятнадцать лет после первой встречи, двое мужчин сели за стол в огромном особняке на улице Шапталь – новой штаб-квартире Гупиля в Париже – и подписали партнерское соглашение. За пятнадцать лет, миновавшие с момента их первой встречи, многое изменилось. Гупиль непомерно, даже больше, чем Сент, разбогател на покупательском буме последнего десятилетия. Трудно было бы найти более очевидное доказательство его успеха, чем дом под номером 9 на улице Шапталь. В пятиэтажном здании, выстроенном из известняка в вычурном стиле Второй империи (стиле османовского Парижа), располагались достойные королей картинные галереи, студии знаменитых художников, печатни и роскошные апартаменты для высокопоставленных гостей.

Для сорокалетнего сына пастора родом из Брабанта эта сделка была невероятным взлетом в карьере. Соглашение о партнерстве (Гупилю переходила контрольная доля в 40 %, Сенту – 30 % и оставшиеся 30 % – партнеру Гупиля Леону Буссо) освобождало Сента от любых управленческих обязанностей, и при этом, как совладелец всемирно известной фирмы, он получал пожизненные привилегии и влияние, которые мгновенно ввели его в круг новой аристократии.

К концу года магазин в Гааге, сменивший название на «Гупиль и K°», переехал с тесной Спёйстрат в новое роскошное помещение на оживленной Платс – главной площади города. По-прежнему номинально находясь под управлением представителя семьи Ван Гог (в 1858 г. Хейн продал свой книжный магазин в Роттердаме и теперь работал на фирму процветающего брата), новый магазин расширил ассортимент: здесь появилось больше работ французских мастеров – восточных фантазий Жерома, девушек с грустными глазами Бугеро. Но основу по-прежнему составляли недорогие пейзажи и жанровые картины голландских художников. И разумеется, в магазине был представлен «весь ассортимент гравюр из каталога [Гупиля]», заверял Сент Ван Гог своих покупателей в прощальном письме. Через несколько месяцев после открытия нового магазина Сент вместе с женой покинул Гаагу и переехал в грандиозные апартаменты в парижском особняке Гупиля.

Он по-прежнему много путешествовал, теперь уже в роли полномочного посла международной империи Гупиля. Когда художественные репродукции компании завоевали золотую медаль на Всемирной выставке 1867 г., Сент преподнес серию победоносных гравюр Виллему III, королю Нидерландов. А когда английская королева Виктория надумала приобрести очередную картину, не кто иной, как Сент Ван Гог, отправился в замок Балморал представлять империю Гупиля. Лишь слабое здоровье не позволило ему принять участие в делах самого загруженного из новых филиалов компании – в Нью-Йорке. Когда ему случалось бывать в Голландии, он непременно вникал в дела гаагского магазина на Платс, который местные жители по-прежнему называли «домом Ван Гога». В 1863 г. он убедил партнеров открыть еще один филиал компании – в Брюсселе, а управляющим назначил своего брата Хейна.

Сент все больше усваивал привычки, свойственные людям его положения. Он начал собирать коллекцию произведений искусства. Прежде он покупал картины, чтобы поддержать знакомых художников, получить право на репродуцирование или пополнить ассортимент магазина. Теперь приобретения совершались исключительно ради удовольствия владеть и любоваться. Переезжая во все более просторные апартаменты, Сент немало времени проводил, развешивая и перевешивая картины своей быстро растущей коллекции.

В 1865 г. он переехал в роскошный особняк на авеню Малакофф. Расположен он был на полпути между Триумфальной аркой и Булонским лесом, неподалеку от самого грандиозного из Больших бульваров Османа и самого модного в городе променада – авеню Императрицы (ныне авеню Фош), из окон нового дома Сента можно было наблюдать за ежедневным модным парадом блестящего парижского общества времен Второй империи.

Однако и в Париже жизнь хороша не во всякое время года. И в конце 1867 г. Сент – как и его племянник двадцать лет спустя – отправился на юг в поисках подходящего пристанища на зиму для спасения от болезней дыхательных путей, которые все чаще омрачали его существование. Он нашел то, что искал, в небольшом курортном городке Ментон, неподалеку от Ниццы. В течение следующих двадцати лет они с Корнелией возвращались сюда, на Лазурный Берег, почти каждую зиму. Очарованные роскошью и комфортом местных фешенебельных гостиниц, они даже не задумывались о покупке дома.

Лето Сент проводил в местах своего детства. В Принсенхаге, богатом предместье Бреды, он выстроил прекрасную виллу. Не менее респектабельный и основательный, чем городская ратуша расположенного неподалеку Зюндерта, новый дом Сента Ван Гога значительно превосходил ее размерами. Благодаря большому саду в английском стиле, оранжерее, конюшне, домику кучера, а главное – «картинной галерее» Хёйс-Мертерсем затмил загородные дома старой аристократии, которым по замыслу должен был лишь подражать.

В ноябре 1867 г. преждевременно состарившийся Сент, которому было всего сорок семь лет, удостоился великой чести. Потомок принца Оранского король Нидерландов Виллем III пожаловал потомку производителей золотой нити Винсенту Ван Гогу титул рыцаря и орден Дубовой короны.

Через четыре месяца после того, как Сент был возведен в рыцарское звание, его племянник и тезка Винсент, продемонстрировав величайшую неблагодарность, ушел из школы в Тилбурге и вернулся в родительский дом. По контрасту с головокружительными достижениями дяди поступок Винсента должен был показаться семье особенно возмутительным. Теперь, когда ни у кого не осталось сомнений в неспособности (или нежелании) Винсента посвятить себя высочайшей миссии служения Господу, единственной возможностью спасти репутацию была коммерция, где имя Ван Гог получило высшее признание.

Сам Винсент пребывал в нерешительности. «Я должен был определиться с выбором профессии, – напишет он позже об этом трудном периоде своей жизни, – но не знал, что выбрать». Остаток 1868 г. он жил с ощущением, что ситуация зашла в тупик: сам он изо всех сил старался задержаться в привычной обстановке зюндертского дома («Переезд – как это ужасно», – скажет он однажды), который, по мнению родителей, ему пора было покинуть. Он бродил по болотам, собирал жуков и, укрывшись от всех на мансарде, сосредоточенно изучал свои сокровища, совершенно не задумываясь о том, что странное поведение и прискорбное безделье пасторского сына стали постоянной темой пересудов не только среди прихожан Доруса, но и среди прочих жителей Зюндерта.

Каждый новый успех дяди Сента лишь подогревал нетерпение окружающих, уставших дожидаться разрешения этой ситуации. Состояние бездетного дядюшки, которое долгие годы считалось будущим наследством старшего сына Доруса, неуклонно росло, и нежелание Винсента воспользоваться таким шансом ставило всех в тупик. Никто не сомневался, что Сент намерен покровительствовать членам своей семьи. Но повод для беспокойства все же был: когда управляющий гаагским магазином неожиданно скончался, Сент наградил этой завидной должностью двадцатитрехлетнего сотрудника не из семейного круга. Назначение молодого энергичного чужака было внятным сигналом, который, по-видимому, все именно так и восприняли – все, кроме Винсента: дядя Сент готов содействовать восхождению по карьерной лестнице любого из молодых Ван Гогов, который сумеет доказать, что он этого достоин, проявив способности к коммерции.

В июле 1869 г., спустя полгода после побега из школы, Винсент наконец уступил. Возможно, он не выдержал двойного бремени стыда и соблазна, а возможно, подействовало вмешательство самого Сента (который в то время по большей части находился в Голландии и должен был наведываться в Зюндерт). Не исключено, что и сам Винсент не мог бы толком объяснить, почему это произошло. Как бы то ни было, убедившись, что его упрямый непредсказуемый сын не передумает в последний момент, Дорус вместе с ним отправился на поезде в Гаагу и 30 июля зарегистрировал Винсента, которому только что исполнилось шестнадцать лет, на должность клерка в фирме «Гупиль и K°», после чего дал ему свое отцовское благословение (нетрудно представить, сколько в этом было желания ободрить и предостеречь сына и сколько невольных томительных опасений!) и с тем уехал.

5

Дядя (нидерл.).