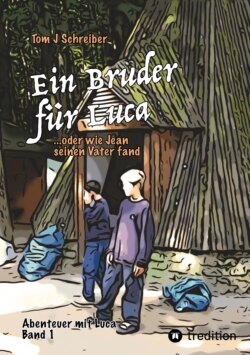

Читать книгу Ein Bruder für Luca - Tom J Schreiber - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление4

Schweigend lief Marcel, den ganzen Weg zu meinem Haus, neben mir her. Immer wieder blickte ich verstohlen zu ihm, konnte aus seinem Gesichtsausdruck aber wenig entnehmen. Irgendwie war es einfach nur beruhigend, dass er da war und mich nach Hause brachte. Als wir angekommen waren sah er mich an und merkte wohl, dass ich sehr bedrückt war.

»Wird schon, Bro«, sagte er lächelnd um sich zu verabschieden. »Melde dich einfach gleich wenn du was hast.«

Ich schwieg, was für Marcel augenscheinlich ein Zeichen war, nicht einfach weiterzugehen.

»Ich bin so unsicher, Marcel. Ich bin doch noch ein Kind.«

Er fing sofort an verächtlich zu grinsen. »Du ein Kind? Da lachen ja die Hühner.«

Ich musste grinsen. »Dein Selbstbewusstsein hätte ich mal gern«, sagte ich. »Aber im Ernst. Ich hab voll Schiss.«

»Dein Dad erwischt dich schon nicht beim schnüffeln«, versuchte er mich zu beruhigen.

»Das meine ich nicht«, winkte ich ab.

»Was denn dann?«

Die Frage war nur logisch, aber ich hatte die Antwort nicht parat. Er hatte recht, wovor fürchtete ich mich? Ich hasste meinen Vater und doch war er eben mein Vater. Er hatte mir alles beigebracht was ich war. Er hatte mir gezeigt selbstständig zu werden, auch wenn er manchmal dabei vergaß, dass ich noch ein Kind war. Der Deutsche hatte einen netten Eindruck gemacht und er schien mich wirklich zu mögen. Aber er war ein völlig Fremder für mich. Ich wusste nicht, ob es überhaupt möglich sein würde etwas vertrautes für jemanden zu empfinden, der dreizehn Jahre nicht da gewesen war. Konnte es nicht ohnehin, kaum mehr als eine Freundschaft werden? Aber da war auch noch etwas anderes.

»Wir müssen durchbrennen, oder?«

Wir hatten die ganze Zeit davon gesprochen, aber so richtig bewusst hatte ich es mir nicht gemacht. Marcel nickte aufmunternd.

»Kannst du mit hochkommen?«

»Klar!«, sagte er wie selbstverständlich.

Ich hatte keine Ahnung, wie mein Vater inzwischen gelaunt war. Er hatte sich vorhin einfühlsam verhalten, was aber sicher der Situation geschuldet gewesen war. Bestimmt war er sauer, dass ich mich einfach davon geschlichen hatte und würde nicht begeistert sein, wenn ich um diese Uhrzeit Marcel mitbrachte. Er konnte ihn ohnehin nicht leiden. Vorsichtig steckte ich den Schlüssel ins Schloss und öffnete leise die Wohnungstür. Wir hatten Glück. Im Flur brannte kein Licht. Sicherlich ließ er sich vorm Fernseher, von mehr oder weniger berauschenden Programmen, berieseln. Trotzdem gab ich Marcel ein Zeichen kurz zu warten. Ich schlich den Flur entlang, bis ich zur Wohnzimmertür sehen konnte. Sie stand weit offen. Mein Dad saß in seinem Fernsehsessel und starrte auf den Bildschirm. Mit etwas Glück würde er uns nicht bemerken. Ich gab Marcel ein weiteres Zeichen und auf leisen Sohlen waren wir kurz darauf in meinem Zimmer verschwunden. Marcel fläzte sich gleich auf das Bett, so dass ich selbst keinen Platz mehr hatte. Also setzte ich mich auf meinen Schreibtischstuhl. Ich sah ihm zu, wie er es sich gemütlich machte.

»Und schon ’ne Idee, wo du suchen kannst«, fragte er bewusst beiläufig.

»Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin«, zuckte ich mit den Schultern.

»Also ich bin nur zur moralischen Unterstützung hier, Bro«, grinste Marcel. »Die Arbeit musst du schon selber machen.«

»Affe«, sagte ich feixend. »Im Wohnzimmerschrank hat mein Dad so eine Schublade, da wirft er immer alle möglichen Briefe und Unterlagen rein, die er nicht wegwerfen will, vielleicht wäre da was dabei. Im Moment kann ich da aber schlecht rein«, versuchte ich mir etwas zu überlegen. »Eventuell wenn er im Bett ist«, ergänzte ich unbeholfen.

Irgendwie klang ich, als wollte ich mich für meine Ideenlosigkeit rechtfertigen.

Marcel zog die Stirn in Falten um zu zeigen, dass er nun ebenfalls überlegte. »Vielleicht lieber bevor er im Bett ist«, sagte er geheimnisvoll.

»Meinst du nicht, er will wissen was ich suche, wenn ich da jetzt ran gehe?«, fragte ich unsicher nach.

»Das meine ich ja gar nicht. Meine Mom hat Sachen, die sie vor mir versteckt will im Schlafzimmer, weil ich da drin am wenigsten verloren habe«, sagte er sichtlich zufrieden über seine Idee.

»Spinnst du? Wenn er mich da erwischt ist der Teufel los.«

»Genau deshalb. Überleg doch mal!«

»Da kannst du schon recht haben, aber … «

»Jetzt komm,« unterbrach er mich, »also ein bisschen was musst du schon riskieren. Außerdem brauchst du bald sowieso nicht mehr darüber nachdenken irgendetwas heimlich zu machen, wenn du weiter so laut bist«, provozierte mich Marcel und wusste sicher genau, dass er damit Erfolg haben würde.

»Ich hasse es wenn du Recht hast«, sagte ich verbissen.

»Ich warte hier«, lächelte er einfach und legte sich wieder zurück.

Mit einigem Herzklopfen schlich ich auf den Flur. Dad saß noch immer, in der gleichen Haltung, in seinem Sessel. Hoffentlich würde die Sendung noch länger dauern. Leise schlich ich über den Flur in Richtung Schlafzimmer. Vorsichtig öffnete ich die Tür, huschte hinein und knipste das Licht an. Ich sah mich um. Oft war ich noch nicht hier drinnen gewesen. Marcel konnte schon recht haben, mit seiner Einschätzung. Mit frischem Mut machte ich mich daran etwaige Verstecke zu sondieren. Da war der große Kleiderschrank, eine Kommode und die beiden Nachttischchen. Ich beschloss mit den letzteren zu beginnen. Eilig stöberte ich darin herum. In dem einen lag nur ein Buch, ein paar Tabletten und seine Lesebrille, das andere war ganz leer. Ich hatte schwer gehofft, darin etwas zu finden und war enttäuscht. Niedergeschlagen öffnete ich jede Tür des Kleiderschrankes. Sorgfältig schob ich jedes Hemd, jeden Pullover und was eben so darin verstaut war zur Seite, ohne zu wissen was dahinter versteckt sein sollte. Es war nichts zu finden was mir weiterhelfen konnte. Es war hoffnungslos. Mein Dad war eben nicht wie andere. Nirgends hatte er Erinnerungen an alte Zeiten versteckt. Nur um nichts auszulassen, zog ich resigniert die Schubladen der Kommode heraus. Nichts. Ernüchtert wollte ich gerade die letzte Schublade wieder zurück schieben, als mein Blick auf einen Schuhkarton fiel, der halb von alten T-Shirts meines Vaters verdeckt war. Neugierig nahm ich ihn. Ich spürte meinen Puls in der Halsschlager, als ich den Deckel öffnete. Neben etwas Krimskrams befanden sich einige Briefe darin. Ich faltete den obersten auseinander und begann ihn zu lesen. An einem Satz blieb ich hängen. »… ich freue mich so sehr auf unser gemeinsames Kind. Ich zähle die Tage bis zur Geburt. Sobald das Geschäft hier unter Dach und Fach ist, werde ich zurück fahren.« Es folgten noch einige, mega schmalzige Liebesbekundungen. Unterschrieben war er von meinem Dad. Ich sah auf das Datum des Briefes. Er war etwa einen Monat vor meinem Geburtstag geschrieben worden. Außerdem gab es noch einen zweiten Brief. Dieser steckte noch in seinem Umschlag. Der Absender war ein Peter Schäfer aus München. Hastig überflog ich ihn und wieder blieb ich an einigen Zeilen hängen. »… es ist so toll, dass auch ihr bald eine Familie werdet, Schwesterherz. Wir müssen uns unbedingt treffen, wenn es soweit ist. Ich bin so stolz Vater zu werden und bin auch auf euren Sprössling sehr gespannt.« Ich hatte tatsächlich gefunden, was ich suchte. Ein Brief meines Onkels oder vielleicht sogar Vaters an seine Schwester. Er musste es sein. Schnell steckte ich die beiden Briefe unter meinem T-Shirt in den Hosenbund. Nur für den Fall, dass mich Dad auf dem Rückweg erwischte. Ich überlegte nicht lange. So kurz vorm Ziel wollte ich keine Zeit mehr verlieren. In meinem Zimmer würde ich sie mit Marcel nochmal näher anschauen. Den Karton verstaute ich zurück in die Schublade und drapierte alles wieder wie es zuvor ausgesehen hatte. Ehe ich das Schlafzimmer verließ, löschte ich das Licht. Leise huschte ich über den dunklen Flur zurück in mein Zimmer.

»Tata«, sagte ich triumphierend während ich die Briefe aus meinem Hosenbund hervorzog.

Seltsamerweise reagierte Marcel sehr verhalten auf mein Erscheinen und noch ehe ich Gelegenheit hatte nach dem Grund zu fragen, spürte ich wie mir die Briefe aus meiner ausgestreckten Hand gerissen wurden. Ich fuhr herum. Mir blieb fast das Herz stehen. Hinter mir stand mein Vater, der gebannt auf die beiden Briefe blickte, die er nun in Händen hielt.

»Du spionierst mir also hinterher? Ein sauberes Bürschchen hab ich da großgezogen.«

»Hab ich wohl von dir gelernt, oder was machst du in meinem Zimmer wenn ich nicht da bin?« Die Worte waren einfach aus mir herausgesprudelt. Ich war selbst verblüfft über meine Schlagfertigkeit.

»Du meinst weil dein Freund hier ist frech werden zu müssen«, sagte er während sich seine Augen zu gefährlichen Schlitzen verengten.

Tatsächlich hatte er auch ein bisschen Recht. Marcels Anwesenheit veranlasste mich in der Tat in die Offensive zu gehen.

»Ich meine gar nichts wegen meines Freundes. Ich meine, dass du dein Verhältnis zu mir erstmal klären solltest!«

Das hatte gesessen. Plötzlich herrschte eine eisige Stille. Marcel lag nicht mehr entspannt auf meinem Bett, sondern hatte sich aufgesetzt und stierte ein Loch in die Luft, um weder mich noch meinen Vater anzuschauen. Der Letztere schwankte wohl zwischen Schockzustand und Explosion. Die Halsschlagader trat gefährlich hervor und seine Gesichtsfarbe nahm ein bedrohliches rot an. Ich hatte getroffen. Innerlich triumphierte ich, auch wenn die Äußerung unüberlegt war und alles gefährdete. Es kam wie es kommen musste. Natürlich würde mein Vater das nicht auf sich sitzen lassen. Sicher war seine Reaktion, nun nicht minder durch die Anwesenheit Marcels beeinflusst.

Vater fixierte mich zornig. »Du wirst Marcel nicht wieder sehen. Er hat dir doch diesen Floh ins Ohr gesetzt. Wenn du mich noch einmal heimlich belauschst, wirst du mich kennen lernen!«, brüllte er los.

Zorn stieg in mir hoch. Was wusste er schon über Freundschaften. »Du wirst mir nicht verbieten können, Marcel zu treffen. Du musst mir dann auch verbieten zur Schule zu gehen und mich den ganzen Tag zu Hause einsperren.«

Bevor mein Vater etwas antworten konnte, hatte sich Marcel schnell erhoben. »Lass mal gut sein«, sagte er zu mir gewandt. »Ich geh wohl wirklich besser.«

»Quatsch«, brüllte ich schon fast. »Soll er doch gehen.«

Wieder setzte mein Vater zu einem Konter an und wieder kam ihm Marcel zuvor, indem er die Hand hob.

»Alles gut Herr Bellier. Ich geh schon!« Er drehte sich zu mir, »ist besser Jean, glaub mir.« Er nahm mich bei der Schulter, zwinkerte mir kurz zu und bevor ich etwas sagen konnte, war er schon zur Tür draußen.

Mit meinem Vater allein blieb ich zurück.

»Du wirst das Haus morgen nicht verlassen«, sagte er mit völlig ruhiger Stimme, »übermorgen werden wir wie geplant in den Urlaub fahren. Ende der Diskussion.«

Mit diesen Worten griff er nach meinem Handy und verließ das Zimmer. Rasend vor Wut warf ich mich auf mein Bett und grub mein Gesicht ins Kopfkissen. Ich weinte nicht, dazu war ich viel zu wütend. Das schlimme war, dass ich im Moment gar nicht wegen meinem Vater sauer war oder weil er mein Handy mitgenommen hatte. Nein ich war wütend auf Marcel. Er war es doch gewesen, der mich aufgestachelt hatte und jetzt zog er beim ersten Widerstand den Schwanz ein. Ich überlegte was ich tun konnte. Sollte er sich doch verpissen der Feigling, ich hatte nur noch einen Gedanken. Ich würde abhauen und zwar noch heute Nacht.