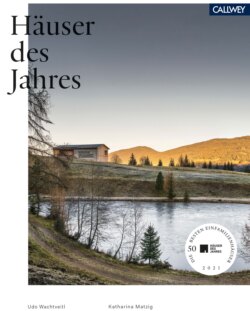

Читать книгу Häuser des Jahres 2021 - Katharina Matzig, Wolfgang Bachmann, Udo Wachtveitl - Страница 14

ОглавлениеDer Stadtbaustein

1. Preis

von Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler Architekten

in Zürich (CH)

Die baurechtlichen Bedingungen – Gebäudeabstände, Erkervorsprünge, Attikarücksprünge – gaben dem Gebäudevolumen seine Form. Die Materialkomposition ist dreigeteilt: Das aus Beton gefertigte Dachgeschoss mit integrierter Dachterrasse umfasst mit dem Betonsockel das Mauerwerk. Die Familie fühlt sich wohl im neuen Haus: „Die farbliche Wärme und Haptik des roh belassenen Backsteins in den Innenräumen schafft zusammen mit der skulpturalen räumlichen Großzügigkeit einen willkommenen, schlossartigen Rückzugsort. Wir genießen hier einen unvergleichlichen puristischen Wohngenuss, der sich auch im Alltag nicht in oberflächlicher Perfektion erschöpft.“

Vier Geschosse hoch stemmt sich das neue Haus gegen den siebengeschossigen Nachbarn. Pur und provokant stellt es gängige ästhetische Prinzipien in Frage und beantwortet sie selbstbewusst, unkonventionell und für die Nutzer höchst komfortabel.

Der Zürcher Stadtteil Wipkingen, der zusammen mit Höngg den Kreis 10 bildet, liegt zwischen Käferberg und Limmat. Als Wohnquartier ist er begehrt, 25 Jahre lang lebte die Bauherrschaft hier an der Trottenstrasse in einem kleinen Giebelhaus. Als die Planungen für das unmittelbar benachbarte, von den Architekten Enzmann Fischer Partner geplante Alterszentrum Trotte bekannt wurden, das sich inzwischen siebengeschossig und mit bordeauxroter Keramik verkleidet in die Höhe reckt, wünschte auch die Bauherrenfamilie einen Neubau. Ein erster Entwurf eines anderen Architekten überzeugte nicht. 2015 erarbeiteten dann Andreas Fuhrimann und Gabrielle Hächler ein Vorprojekt, das sofort zur Ausführung kam: ein Gebäudevolumen so hoch wie möglich, um von der benachbarten Masse nicht erdrückt zu werden. Ganz abgesehen davon, dass sich nun aus der Wohnküche im Dachgeschoss eine sensationelle Aussicht über das Industriequartier, den Zürichsee und die Alpen bietet.

Skulptural und dabei klassisch dreigeteilt streckt sich das neue Haus gen Himmel: Auf einem Sockelgeschoss aus Beton sitzen zwei gemauerte Mittelgeschosse auf. Das Dachgeschoss, wieder aus Beton gefertigt, nimmt mit seinen Dachschrägen die vorherrschende Giebelbauweise des Quartiers auf. Am Boden schaffen zwei Einschnitte eine geschützte Eingangssituation zur Straße, ein gedeckter Sitzplatz dient der Einliegerwohnung als Garten mit Brunnen. Ohne Vor- und Rücksprünge kommt der gemauerte Mittelteil aus, er entspricht dem maximal möglichen Fußabdruck. Der Mörtel quillt hervor, im Gegensatz zu den beiden kristallinen Betongeschossen wirkt die Fassade beinahe weich.

Innenräumlich bilden die zwei mittleren Geschosse zusammen mit dem Attikageschoss und der Dachterrasse die dreigeschossige Wohneinheit. Räumlicher Höhepunkt ist die Wohnküche im teils überhohen, von der Dachform geprägten Raum, der sich übereck öffnet. In den beiden Geschossen darunter finden Wohn-, Büro- und Schlafräume sowie Ankleide und zwei Bäder Platz. Das Material wurde „brut“ verwendet, Sockel- und Dachgeschoss allerdings sind innen isoliert und mit Sperrholzplatten verkleidet. Der gemauerte Mittelteil wurde als innenisoliertes Doppelmauerwerk ausgeführt. Im Gegensatz zu den Fassaden wurde der Mörtel in den Innenräumen abgezogen. Die Wände blieben jedoch unverputzt und zeigen ihre dekorative Qualität: Sichtbar vermauert wurde die Rückseite der Ziegel. Die Lagerung auf einem Lochblech zeigt sich als regelmäßiger Abdruck und wirkt fast wie eine Tapete. Feine Holz- Metallfenster setzen sich innen wie außen vom rohen Mauerwerk ab. Sie sind ausstellbar, ausstellbare Stoffstores schützen zudem vor zu viel Sonne.

Urteil der Jury

von Fabian Peters

Wer in Zürich, der teuersten Stadt der Welt, eine Villa errichtet, die bewusst an informelle Bauweisen aus dem globalen Süden anknüpft, hat keine Probleme anzuecken. Gabrielle Hächler und Andreas Fuhrimann von AFGH haben höchstens ein Problem damit, berechenbar zu werden. Die beiden Architekten sind mit einer ganzen Reihe von Wohnhäusern aus Beton berühmt geworden. Deren Bauweise hatte nicht viel mit den kunsthandwerklich präzise gearbeiteten Betonbauten zu tun, die weithin mit der modernen Schweizer Architektur verbunden werden. Fuhrimann und Hächler wollten Rohheit, wollten Schalungsspuren, wollten sichtbare Makel im Material. Beim Haus Alder wechselten sie zwar bei den Außenwänden vom Beton zu einem billigen Industrieziegel, die Lust an einer Ästhetik des Rauen, Unverfeinerten zeigen sie jedoch auch hier. Die „Ornamentik“ besteht beim Haus Alder in aus den Fugen quellendem Mörtel, der sich wie ein erhabenes Netz über die Wände legt. Dieses pastose Mörtelgitter verleiht dem Gebäude Plastizität und erzeugt ein lebhaftes Schattenspiel auf den Fassaden. Die Wucht des architektonischen Vortrages, seine Neuartigkeit und Kühnheit, ist schlicht begeisternd. Vor der Folie der Herausforderungen, vor die uns der Klimawandel stellt, ist es wichtig, unsere ästhetischen Positionen zu hinterfragen. Entwürfe wie das Haus Alder leisten dazu einen wichtigen Beitrag.

Die Bauherrschaft ist kunst-, design- und architekturaffin und schätzt eine atelierähnliche Wohnatmosphäre. Das war die Grundvoraussetzung für dieses Haus, so die Architekten. „Wir betrachten das Einfamilienhaus als Königsdisziplin in der Architektur, da hier zusammen mit einer Bauherrschaft ein individueller Lebensentwurf in einem spezifischen Kontext entwickelt wird, was immer wieder zu interessanten Erfahrungen führt. Allerdings braucht es eine Übereinstimmung in den wesentlichen Fragen und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung. Anderenfalls werden die Probleme zu groß und führen zu keinem guten Resultat. Wir haben uns über die Jahre eine exklusive Klientel erarbeitet, die sich Auseinandersetzung und einen kulturellen Mehrwert wünscht. Viele Architekten sind leider nicht mehr bereit, diese aufwendige Bauaufgabe zu erfüllen, obwohl genau hier Experimente und räumliche Innovation möglich sind.“ — Andreas Fuhrimann und Gabrielle Hächler

Der gemauerte Mittelteil ist als innenisoliertes Doppelmauerwerk ausgeführt. Außen wurde der Mörtel vom Maurer bewusst nicht abgezogen, das Handwerkliche bleibt sichtbar. Für die Architekten ist das ein Kommentar auf die vorherrschende Ästhetik und ihre Fixierung auf Perfektion und Entmaterialisierung von Oberflächen. In den Innenräumen wurde der Mörtel abgezogen. Die Wände sind unverputzt dekorativ.

Längsschnitt

Querschnitt

Grundriss Dachgeschoss

Grundriss 2. Obergeschoss

Grundriss 1. Obergeschoss

Grundriss Erdgeschoss

Beteiligte Unternehmen: Planer: Schnetzer Puskas Ingenieure, www.schnetzerpuskas.com

Maßstab

M 1:400

1Eingang

2Einliegerwohnung

3Schlafen

4Bad

5Wohnen

6Arbeiten

7Kochen, Essen

8Dachterrasse

„Trotz Globalisierung sind immer noch die kulturellen Fragen ausschlaggebend, ob Architektur eine gesellschaftliche Relevanz hat oder nicht.“

Andreas Fuhrimann

Gabrielle Hächler Architekten,

Zürich (CH), www.afgh.ch

Anzahl der Bewohner:

3

Wohnfläche (m2):

299

Grundstücksgröße (m2):

256

Standort: Zürich (CH)

Bauweise: Massivbau (zweischaliges Mauerwerk)

Fertigstellung: 2018

Architekturfotografie:

Valentin Jeck, Stäfa (CH)

www.jeck.ch

Lageplan