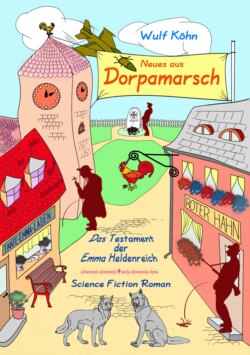

Читать книгу Neues aus Dorpamarsch - Wulf Köhn - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Schwarzmarkt – Made im Gewölbe

ОглавлениеNicht nur in Dorpamarsch nahm die Anzahl der Menschen zu, die ihre Heimat verloren oder freiwillig verlassen hatten. Meist waren sie äußerlich schon von den Einheimischen zu unterscheiden. Überwiegend mit dunklerer Hautfarbe in allen Schattierungen sah man sie oft zu zweit oder in kleineren Gruppen durch die Straßen gehen, offensichtlich bemüht, alles richtig zu machen und korrekt auszusehen. Ja, darin unterschieden sie sich durchaus von den meist sehr nachlässig gekleideten ansässigen Bauern oder herumgammelnden Jugendlichen, obwohl sich das im Gegensatz zu den Großstädten sehr in Grenzen hielt. Kaum einer wusste so genau, wo die Zugereisten eigentlich untergebracht waren, und wie man sie korrekt nennen sollte, ohne sie zu diskriminieren. Das Wort „Neger“ war schon lange verpönt. Man nannte sie „Flüchtlinge“ oder „Asylanten“ oder auch „Ausländer“, manchmal auch „Menschen mit ausländischen Wurzeln“, je nach dem Status, den sie gerade hatten. Doch wer konnte das schon so genau wissen? Das sah man ihnen ja äußerlich nicht an – den Status natürlich, die Hautfarbe schon!

Als der erste Asylant in Dorpamarsch auftauchte, rumpelte die alte Frau Sengepuhl mit ihrem Rollator über die Dorfstraße und flüchtete in den Tante-Emma-Laden. „De swatte Buschkeerl is dor!“, kreischte sie aufgeregt.

Zugegeben, der dunkelhäutige junge Mann, der nach ihr den Laden betrat, rollte zwar gefährlich mit den Augen, sah ansonsten aber ganz freundlich aus. Das mit den Augen wirkte auch nur so, weil die hellen Augäpfel mit den schwarzen Pupillen in dem kohlrabenschwarzen Gesicht einen merkwürdigen Kontrast bildeten. Er schien die deutsche Sprache nicht zu beherrschen und zeigte deshalb auf ein paar Kekse, die unverpackt in einer Schale auf dem Tresen lagen. Er wurde geradezu überwältigt von der Gastfreundlichkeit der im Laden anwesenden Dorffrauen. Rieke bot ihm einen Platz in der Kaffee-Ecke an, servierte nicht nur die Kekse, sondern auch noch eine Tasse Kaffee. Die anderen Frauen standen hilfsbereit – besser gesagt, neugierig – um den schwarzen Mann herum. Alle sprachen gleichzeitig auf den armen Kerl ein, der kein Wort verstand. Das war schon eine kleine Sensation. Wer hatte schon mal einen Buschmann in Dorpamarsch gesehen. Mit Frau Sengepuhls Ankündigung des „Buschkeerls“ hatte er seinen Spitznamen weg.

Schnell nannte man auch alle anderen Ausländer „Buschis“, was eher liebevoll als diskriminierend gemeint war. Wer den Ursprung kannte, wusste das. Andere meinten, das klinge ebenso abwertend, wie zum Beispiel „Kanaken“. Es war gar nicht immer leicht, die richtige Anrede zu finden.

Bald hatten sich die Dörfler an den Anblick der Buschis gewöhnt, die sich immer häufiger sehen ließen. Sie waren stets freundlich und hilfsbereit, doch das größte Problem war die Sprache. In Dorpamarsch eigentlich in doppelter Hinsicht, weil viele Einheimische noch plattdeutsch snackten. Wie sollten die Fremden Deutsch lernen, wenn sie ganz andere Laute um sich herum hörten? Da musste man doch etwas unternehmen!

Luise Schattenbein – sie war früher einmal Grundschullehrerin gewesen – machte den Anfang: Sie bot den Buschkeerlen, die regelmäßig in den Laden kamen, Deutschunterricht in der Schattenbein’schen guten Stube an. Dort saß sie zwischen den jungen Schwarzen auf dem Sofa und snackte einfach drauflos. Das heißt, sie nannte es „snacken“, doch es war astreines Hochdeutsch, das die vermittelte. So verbesserte sich die Sprache der Gäste von Tag zu Tag, und die jungen Leute lernten schnell. Dabei erfuhr Luise natürlich auch mehr über die Herkunft der Schwarzen.

Fast alle Flüchtlinge in Dorpamarsch gehörten einem christlich orientierten Volksstamm der Burutis an. Die Bürgerkriege der vergangenen Jahrzehnte hatten das afrikanische Land stark gebeutelt. Der Islam breitete sich immer mehr aus, und islamische Fundamentalisten verbreiteten Angst und Schrecken. Besonders die Frauen waren der Willkür des Islams ausgesetzt. Unterdrückung, Vergewaltigungen, Entführungen, Mord und die Gesetze der Scharia brachten ihnen immer mehr Demütigungen. Ihre traditionelle Religionsausübung der Erweckungskirche wurde weitgehend unmöglich gemacht.

Viele männliche Flüchtlinge hatten sich deshalb allein auf den Weg nach Deutschland gemacht, um später Frau und Kinder nachzuholen.

Geld bekam Luise weder von ihnen, noch von irgendwelchen Behörden. Das war keine offiziell geförderte Maßnahme. Aber Rieke schickte immer ein paar Backwaren und Kaffee oder Tee hinüber.

Manchmal, wenn das Wetter ganz besonders schön war, ging Luise auch mit der Gruppe durch das Dorf und zeigte ihnen die Besonderheiten. Davon gab es nicht viele außer dem Kriegerehrenmal von 1870/71, dem Roten Hahn und dem Tante-Emma-Laden. Aber es war auch ganz nützlich, die Buschis mal im Roten Hahn vorzustellen, wo sie von den Männern des Dorfes misstrauisch beäugt wurden. Wo gab’s denn so was? Schwarze Kerle, die noch nicht einmal Alkohol tranken? Das war doch nicht normal! Aber auch dort war nach einigen Besuchen das Eis gebrochen. Als die ersten Burutis sich für Doppelkopf begeisterten, waren sie aus der Dorfgemeinschaft kaum noch wegzudenken.

Leider durften sie wegen einiger unverständlicher bürokratischer Hindernisse nicht arbeiten, um eigenes Geld zu verdienen. Sie boten ihre Dienste trotzdem überall an, ohne dafür Geld zu verlangen. Manche alte Frau war dankbar, wenn ihr jemand das Holz für den Winter hackte oder ihr beim Einkaufen tragen half. Was war denn schon dabei, wenn sie ein kleines Trinkgeld gab? Selbst da fanden einige Leute, die sich immer und überall für die Rechte anderer einsetzen – auch wenn die es gar nicht wollten – ein Haar in der Suppe.

„Das ist Sklavenarbeit! Rassistische Ausbeutung! Rückfall in die Kolonialzeit!“

Aber Freunde durfte man haben – auch mit anderer Hautfarbe! Dagegen konnte niemand etwas haben. Und Freunde halfen sich auch gegenseitig.

Das war eigentlich ebenso wie mit der Schwarzarbeit. Die war schon immer üblich im Dorf – natürlich unter Freunden. Die allgemeine Freundschaft schweißte die Dorfgemeinschaft gegen jede Art von Bürokratie und rechthaberischem Fanatismus zusammen.

Natürlich hatten Luise und Helma den Burutis auch mal den Gewölbekeller gezeigt und die dazu passenden Geschichten über Judenverfolgung und Versteck erzählt, und die Schwarzen standen erschüttert im Keller und versuchten sich vorzustellen, hier zwei Jahre lang zu leben, ohne das Sonnenlicht zu sehen. Viele von ihnen hatten in ihrer Heimat ähnliche oder noch schrecklichere Verfolgungen erlebt.

Als Rieke eines Abends wie jeden Tag den Laden schließen wollte, hörte sie merkwürdige Geräusche aus dem Keller. Vorsichtig ging sie nach unten und nahm an der Kellertür das zum Verschließen der großen Steinplatte gedachte Kehrblech in die Hand. Das gab ihr mehr Mut und war trotzdem unauffällig.

Beim Hinuntersteigen stellten sich die Geräusche als Stimmen heraus. Da waren Leute. Wie kamen die denn dort hin? Rieke hatte niemanden hinuntergelassen.

Unten saßen fünf Burutis – junge und alte – um den Tisch herum … und auf den Bettkanten drei Frauen, die hier noch nie aufgetaucht waren. Die Männer kannte Rieke schon vom Deutschunterricht, und heute hatten einige ihre Frauen mitgebracht. Sie waren heimlich durch den Keller des anderen Hauses nach unten geschlichen, um den Frauen das unheimliche Gewölbe zu zeigen. Doch warum war das so wichtig für sie, dass sie es heimlich tun mussten?

Einer der Älteren machte sich zum Wortführer und erklärte die Situation.

Es war drei Männern gelungen, ihre Frauen nachzuholen, doch jetzt drohte ihnen die Ausweisung, weil der Nachzug von Familienmitgliedern zunächst verboten war. Die Ausländerbehörde hatte bereits angekündigt, sie in den nächsten Tagen abzuschieben. Nun baten sie Rieke um Asyl und wollten sich auf unbestimmte Zeit in dem Gewölbe verstecken, so wie es vor 75 Jahre die drei jüdischen Familien getan hatten. Das war ihre ganze Hoffnung.

Rieke war ganz erschüttert. Sollten sich die schrecklichen Ereignisse wiederholen? Was konnte sie tun? Die Fremden, die inzwischen zu Freunden geworden waren, schauten sie erwartungsvoll an. Rieke fühlte sich mit einem Mal einsam ohne ihren Friedrich. Ach wäre er doch hier!

In einer ersten Woge von Mitleid stimmte sie zunächst einmal zu. Alles Weitere würde sie dann mit Friedrich besprechen.

Die Asylsuchenden waren erleichtert. Zwei Männer gingen noch einmal los, zwei Kinder zu holen, und die anderen jungen Männer halfen den Frauen, die Schlafstätten herzurichten. Rieke erkannte aber schnell, dass es heutzutage kaum möglich war, in dieser Umgebung eine menschenwürdige Umgebung zu schaffen. Das konnte sie trotz erster Zusage nicht verantworten. Sie vereinbarte deshalb mit Helma und Luise, die drei Familien in deren Haus unterzubringen. Platz genug war vorhanden. Sollte die Abschiebung ganz real drohen, könnten alle immer noch ins Gewölbe flüchten, in der Hoffnung, dort würde man nicht suchen.

Als Friedrich Rupp am Wochenende nach Hause kam, wusste er sofort eine Lösung. Er verschaffte den drei Familienvätern Arbeitsverträge auf der Werft von Dr. Hansen. Das war unproblematisch, da sie keinesfalls die ungebildeten Buschkerle waren, wie sich manche Dörfler das vorstellten. In ihrer Heimat waren sie ausgebildete Schlosser und Maschinenbauer gewesen und froh, diese Berufe wieder ausüben zu können. Leider sahen ihre Familien sie deshalb nur an den Wochenenden. Die Frauen baten deshalb, auch weiterhin im Haus der Familie Schattenbein wohnen zu dürfen.

Helma und Luise waren recht froh darüber, denn so hatten sie immer Leben im Haus, und die Frauen halfen, wo sie konnten.

Anfangs war es nicht leicht, sich die ungewöhnlichen Namen der Frauen zu merken. Sie waren zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt. Die Älteste hieß Ayana, was so viel wie „Schöne Blume“ bedeutete. Sie fühlte sich für die beiden anderen – Feyine (Die Gute) und Tigist (Die Geduldige) – verantwortlich, was diese widerspruchslos akzeptierten. Es gab niemals Streit zwischen den Frauen.

Von der grauslichen Atmosphäre des Gewölbekellers fühlten sie sich besonders angezogen und begannen, ihre Furcht mit kleinen Basteleien aufzuarbeiten. Das waren sie auch von ihrer Heimat gewöhnt. Während die Männer dort arbeiteten, verkauften die Frauen selbst gefertigte Souvenirs an Touristen. Die boten sie jetzt auch an. Mit viel Geschick schufen sie aus Holzresten kleine Nachbildungen der Gewölbemöbel, also Tische, Stühle, Bettgestelle und sogar hölzerne Eimer und Wasserbehälter, obwohl es diese im Gewölbe gar nicht gab. Aber was machte das schon? Die Japaner und Amerikaner waren ganz begierig auf diese „authentischen Gegenstände“, die angeblich von den ehemaligen Bewohnern des Kellers angefertigt worden waren. Helma und Luise fanden immer einen Weg, bei ihren Führungen durch das Gewölbe auf einige „seltene Stücke“ hinzuweisen, die sie geheimnisvoll aus einer Tischschublade hervorholten.

So manches Souvenir fand damit den Weg nicht nur aus dem Laden, sondern auch bis über den Großen Teich oder nach Japan.

Die Frauen kamen kaum mit der Produktion nach. Besonders die Darstellung des gesamten Gewölbekellers als eine Art Puppenstube mit allen Möbeln, brachte einen guten Preis.

Die Tätigkeit der Schwarzen war trotzdem im rechtlichen Sinne keine „Schwarzarbeit“, da Raupe darauf bestanden hatte, die Arbeit der Frauen offiziell anzumelden und zu versteuern.