Читать книгу Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual - Adriana Estrada Álvarez - Страница 34

LA INDAGACIÓN ETNOGRÁFICA Y LA PERSISTENCIA DE LAS FORMAS

ОглавлениеDespués de ser admitidos por el grupo en la velación, el equipo se desplaza a diversas localidades del centro del país para documentar ceremonias y conocer a otros grupos de concheros. La cámara muestra cómo hacen entrevistas colectivas —no muy comunes en la práctica etnográfica de entonces— para conocer los orígenes, las formas y el contenido de los rituales concheros. Filman en la ciudad de Querétaro, en el Cerro del Sangremal, el templo en que se dice que se originó la danza conchera en 1531. Se documentan sus peregrinaciones, mientras el guion de Bonfil pregunta insistentemente quiénes son ésos hombres y por qué peregrinan todos los años a los mismos santuarios, y por qué se aferran a la tradición: “[...] nuestro mayor anhelo era comprender su mundo, saber de su vida pasada y presente, de sus aspiraciones, de sus esperanzas”. Presentan una entrevista colectiva, en donde encuentran a un nuevo personaje: el capitán Faustino Rodríguez, quien proviene de un pueblo que está situado a las faldas de los volcanes (Santiago Tepetlixpa), y que, según la voz del locutor, “vive en una zona que guarda aún secretos ancestrales”. La cámara muestra al pueblo, mientras que se habla de los “tiemperos” y de la vida de Faustino. Registran otra ceremonia de velación, en memoria del padre de Faustino, mientras que el guion consigna puntualmente la práctica de una observación participante que ha llegado a convertirse en un rito de paso:

Nos recibieron como amigos. Más aún, como compañeros de la obligación. Con canto de alabanzas. Uno de nosotros hubo de tomar el sahumador y ofrecerlo hacia los cuatro vientos, en la misma forma en que lo hacen todos los danzantes al llegar a un oratorio. Ese recibimiento nos desconcertó, porque no encuadraba en la imagen de sociedad secreta que por entonces teníamos de los concheros.

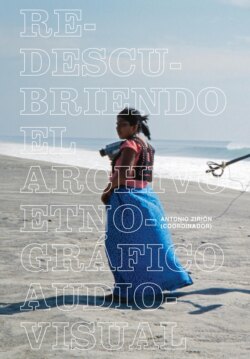

Capitán conchero, México.

Foto fija del documental “Él es Dios”.

ALFONSO MUÑOZ, 1964.

Archivo Fotográfico Alfonso Muñoz Jiménez.

Cortesía Lina Odena Güemes.

En esa ceremonia de velación hay tomas en las que se percibe el esmero de la fotografía realizada por Víctor Anteo y Alfonso Muñoz. Aparecen los rostros de los participantes entre velas y flores. Después la ceremonia se convierte en procesión, que se dirige al cementerio del pueblo para depositar una cruz. Además de registrar puntualmente el ritual, sin ensayos ni puesta en escena, en estas tomas se percibe una influencia estética vinculada a las convenciones visuales de la Escuela Mexicana de Pintura e, incluso, a la fotografía de Gabriel Figueroa en la época de oro del cine mexicano. Por ejemplo, hay una resonancia de imágenes de Francisco Goitia (Tata Jesucristo, 1927) o José Clemente Orozco (Réquiem o El muerto, 1928). El parecido de esta parte del documental con la escena del día de muertos en Janitzio de Maclovia (Emilio Fernández, 1947) es notable. Se trata de un código visual heredado de la estética del indigenismo del siglo XX. Es curioso que la práctica de una nueva forma de ejercer y registrar la etnografía no estuvo necesariamente enfocada a la búsqueda de nuevas soluciones formales.