Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 10

Teils heiter, teils wolkig – der Sommer 1939

ОглавлениеWarum dieser Eifer, junges Antlitz?

– Ich breche auf, der Sommer erlischt.

René Char, Aiguillon

Eigentlich hatte man vom Wetter mehr erwartet. Man hätte es sich beständiger gewünscht, vor allem aber wärmer und trockener und mit mehr Sonne. Doch der Sommer hatte mäßig begonnen und heiterte auch im weiteren Verlauf nicht nennenswert auf. Erst später, als es fast schon gegen Herbst zuging, zeigte er sich freundlicher. Alles in allem aber setzte er jene nervösen Kapriolen fort, die schon den Frühling einigermaßen fragwürdig hatten werden lassen.

Doch Wetter hin oder her, die Franzosen waren entschlossen, den Sommer zu genießen. Drei Jahre zuvor hatte der französische Premier Léon Blum, Vorsitzender des Front populaire, der »Volksfront«-Regierung, den Arbeitern und Angestellten wunderbare Geschenke gemacht. Die Löhne wurden erhöht, die Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden begrenzt. Vor allem aber gab es fortan zwei Wochen bezahlten Urlaub – eine unerhörte Wohltat, die die Franzosen umgehend nutzten: Sie brachen auf in die Ferien. Anfangs gaben sie sich noch bescheiden, begnügten sich mit Zielen an den Ufern von Seine und der Marne.1 Zunehmend zog es sie aber auch an das Meer. Viele sahen es in jenen Jahren zum ersten Mal. Die neue Mobilität verdankte sich einer weiteren großzügigen Geste: Im Jahr 1936 verbilligte sich auch die Urlaubsreise per Zug. Wer für mindestens fünf Tage am Ort seines Zieles blieb, zahlte nur 40 Prozent des regulären Ticketpreises, für Kinder zwischen drei und sieben Jahren wurde gar nur die Hälfte des Betrags fällig. Eigens in der Urlaubszeit eingesetzte Züge brachten die Menschen günstig wie nie an die verheißungsvollsten Orte: Von Paris nach Saint Raphaël für 165 Francs und nach Nizza für 175 Francs. Wer sich auf große Tour durchs Mittelmeer begab, mit Stationen in Korsika, Algier und Barcelona, zahlte dafür nur 575 Franc. Entsprechend geschäftig ging es an den Bahnhöfen zu. Am Wochenende des 12. und 13. August 1939 verzeichnete der Bahnhof Saint-Lazare ein Aufkommen von 80.000 Passagieren; am Bahnhof Montparnasse zählte man 90.000, an der Gare de l’Est sogar 140.000.2

Wohin auch immer die Franzosen nun reisten, die großen Sommer-Destinationen – Deauville, Cabourg, Saint-Malo oder unten im Süden Biarritz, Marseille und Cannes – veränderten sich. Sie beherbergten fortan immer mehr Menschen, entsprechend zügig wurde ausgebaut. Alles in allem verkrafteten sie den Ansturm so vieler neuer Gäste gut. »Die Badesaison verläuft normal«, vermerkte der Präfekt von Calvados in seinem Bericht vom Juli 1939. »Der Hafen von Deauville beherbergt 42 Jachten, die Pferderennen von Deauville finden statt, die Luftrallye Deauville-England zieht viele Menschen an.«3

Der Bericht deutete es an: Deauville war für allem für die französische haute volée ausgelegt, die betuchten Gäste aus dem Großbürgertum. Dessen Mitglieder mussten feststellen, dass sie fortan nicht mehr exklusiv unter sich waren. Allenfalls die teuren Villen und die Hotels boten ihnen noch ein Refugium, in dem sie ihren exklusiven Vergnügungen ungestört nachgehen konnten. Man zeigte sich elegant, erinnerte sich in arglosem Ton die junge Schauspielerin Corinne Luchaire. »Die Frauen kommen in funkelnden Roben, die Herren im Smoking oder Anzug. Der Service ist untadelig, das Essen hinreißend. Abends im Casino wiederholen die Croupiers mit regungsloser Miene ihren traditionellen Spruch: ›Rien ne va plus‹.«4

Die Mittelklasse hielt es bescheidener. Sie begnügte sich mit den preisgünstigen Hotels abseits der Zentren, während die Arbeiter und kleinen Angestellten die Campingplätze entdeckten. Allein der Strand war Treffpunkt aller. Dort waren sie vereint durch die Freuden des Sommers: Dösen in der Sonne, kniehoch Waten im Meer, der Sprung in die Wellen, seien es die hart heranrollenden des Atlantiks oder die weich dahingleitenden des Mittelmeers. Neben den Picknickkörben klackten laut die Boule-Kugeln aneinander, wuchsen Sandburgen in die Höhe, waren die Damen mit gymnastischen Übungen beschäftigt, während die Herren mit der Angel den arglosen Fischen auflauerten. Modisch gab man sich dezent: Frauen und Männer hielten den Körper weitestgehend bedeckt, der Badeanzug schien beiden Geschlechtern als angemessenes Kleidungsstück.

Frankreich hatte viel zu bieten in jenem Sommer 1939, nicht nur an den Stränden. Spektakulär wie eh und je war die Tour de France, das große Radrennen. Zu Tausenden standen die Franzosen am Straßenrand und bejubelten die zähen, in die Pedale tretenden Athleten. Star der Saison war der Belgier Sylvère Maes. Er hatte bereits die Tour des Jahres 1936 gewonnen, nun schickte er sich an, auch dieses Mal das Gelbe Trikot zu holen. Allerdings hatte er es in diesem Jahr etwas leichter als in den vorhergehenden, denn die italienischen und deutschen Rennfahrer waren dieses Mal nicht dabei. Die Deutschen seien im Radsport zu schwach, deshalb mache es keinen Sinn, sie einzuladen, hieß es seitens der Tourleitung. Die Italiener sagten von sich aus ab, unter dem Vorwand, mit dem Reglement nicht einverstanden zu sein. Glücklich dürften die Nachbarn damit nicht sein, hieß es spöttisch in einem eilig komponierten Chanson. Denn eines dürften sie noch merken: »Que c’est seulement en France/Que le bon dieu est heureux« – »dass der liebe Gott/einzig und allein in Frankreich glücklich ist.«5 Die politisch angespannte Lage prägte auch den Verlauf der Tour: Die östlichen Landesteile wurden dieses Mal ausgespart – sie waren zu Militärzonen erklärt worden. Noch größeren Verzicht mussten einen Monat später Teilnehmer und Zuschauer der auf den 19. bis 24. August angesetzten Tour de l’Ouest hinnehmen: Aus Sorge vor dem Ausbruch des Krieges endete die Tour vorzeitig bereits nach der fünften Etappe.

Für Aufregung sorgte auch der Fußball. Die Saison ging ihrem Ende entgegen, und die Fans des Football Club de Sète 34 kamen aus dem Jubeln nicht heraus, als ihre Mannschaft nach einem Sieg über den Erzrivalen Olympique Marseille die Meisterschaft gewann. Nicht nur für diese beiden Clubs war es der vorerst letzte Auftritt vor landesweiter Kulisse. Der Einmarsch von Hitlers Truppen und die anschließende Aufteilung in eine besetzte und eine – so jedenfalls hieß sie – »freie« Zone machten einen nationalen Wettbewerb bis auf Weiteres nicht möglich. Anders hingegen der Pokalwettbewerb: Die Spiele fanden unter der Nazi-Herrschaft weiterhin statt, wenn auch der Wettbewerb in jenen Jahren auf seinen eigentlichen Titel verzichten musste. Zwischen 1940 und 1945 firmierte er nicht wie üblich als Coupe de France, sondern wie in den allerersten Jahren nach der Gründung 1917 als Coupe Charles Simon, in Erinnerung an den großen, 1915 gefallenen französischen Fußballfunktionär. Doch das wusste man in der Saison 1939 noch nicht. Die Spieler konzentrierten sich ganz auf den Wettbewerb. So auch, und mit größtem Erfolg, die Kicker von Racing de Paris: Sie setzten sich mit drei zu eins gegen Olympique Lille durch und brachten den Pokal in die Hauptstadt.

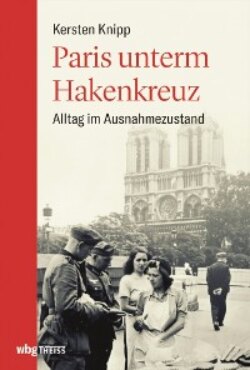

Übungen im Ballwerfen: Strandvolleyball an der französischen Mittelmeerküste, August 1939.