Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 6

Einleitung

ОглавлениеEs braucht kein System, es braucht keine heilige Wahrheit, es braucht keine absolute Herrschaft. Nur so ist man gegen die Tyrannei geschützt.

Paul Bénichou, Romantismes français

Nachdem er sich verneigt hatte, stand er einige Momente still. Die Mütze an seine Brust gepresst, schaute Adolf Hitler hinab auf das Grabmal Napoleons. Kein Wort kam dem deutschen Diktator in jenem Augenblick über die Lippen, regungslos verharrte er in der Krypta des Invalidendoms, einen Schritt hinter ihm seine Entourage: SS-Obergruppenführer Karl Wolff, Oberkommandeur der Wehrmacht Wilhelm Keitel, Hitlers späterer Sekretär Martin Bormann, der Architekt Albert Speer, der Bildhauer Arno Breker, dazu weitere NS-Größen. Doch in jenem Moment schien Hitler weit weg. »Stumm und andächtig stand er vor dem Sarkophag Napoleons«, erinnerte sich später sein Fotograf Heinrich Hoffmann an die Szene. »Was ging in ihm vor? Zog er Parallelen zwischen sich und dem Mann, der Europa beherrscht hatte? Als sich Hitler endlich aus der Verzauberung löste, sagte er tief ergriffen: ›Das war der größte und schönste Augenblick meines Lebens!‹«1

Der Besuch im Invalidendom war eine der letzten Stationen von Hitlers kurzer, gerade drei Stunden dauernder Exkursion in die französische Hauptstadt. Gegen fünf Uhr morgens war sein Flugzeug in Paris gelandet. Fünf Staatskarossen kutschierten ihn und sein Gefolge an jenem 23. Juni 1940 anschließend durch die menschenleere Stadt. »Paris hat mich schon immer fasziniert«, gestand er seinen Begleitern. »Ein Besuch ist seit Jahren mein leidenschaftlicher Wunsch. Jetzt stehen die Tore für mich offen. Nie war bei mir eine andere Vorstellung vorhanden, als die Kunstmetropole mit meinen Künstlern zu besichtigen.«2

Hitler sprach von Paris als einer »Kunstmetropole«, nicht aber von Paris als der Hauptstadt Frankreichs, dem Wohnort zahlloser Menschen. Womöglich, weil ihn die Menschen grundsätzlich nicht interessierten, er sie ohnehin nur als politische Verschiebemasse zur Kenntnis nahm. Womöglich aber auch, weil die Stadt in jenem Moment weitestgehend menschenleer war. Und zwar nicht nur, weil zu dieser frühen Stunde noch niemand auf den Straßen war, sondern weil rund 2 Millionen Pariser die Stadt in den Tagen und Wochen zuvor auf der Flucht vor der Wehrmacht verlassen hatten. Die deutschen Truppen galten den Franzosen als unberechenbar, und so waren zahllose Menschen in den Süden des Landes geflohen, gejagt von den Sturzkampfflugzeugen der Wehrmacht, deren Piloten nicht zögerten, ihre Bomben auch auf die Flüchtlinge zu richten und tausende wehrlose Zivilisten zu töten – aus Sicht der deutschen Besatzer eine Lektion, die ein für alle Mal klarstellen sollte, wer im Land fortan das Sagen hatte.

Inmitten dieser Stadt stand nun also kunstergriffen der oberste deutsche Kriegsherr. Zuvor hatte er ein anderes Gebäude besichtigt, die Pariser Oper, auch sie für den Reichskanzler eine Attraktion. Einmal umrundete er das Gebäude, dann trat er ein, wandelte durch die Vorhallen und das Treppenhaus und betrat schließlich den eigentlichen Konzertsaal. »Das schönste Theater der Welt«, entfuhr es ihm. Ganz berührt zeigte er sich angesichts der »wundervollen, einmalig schönen Proportionen«.3 Die folgende Führung durch den Bau übernahm der gescheiterte Kunstmaler selbst.

Ästhetische Ergriffenheit im Opernhaus, historische Ehrfurcht vor Napoleon. »Es war der Traum meines Lebens, Paris sehen zu dürfen«, wird Hitler Albert Speer später anvertrauen. »Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass er sich heute erfüllt hat.«4

Allerdings verlief auch dieser Traum nicht ohne dass Hitler seiner größten Obsession nachgegeben hätte, der unentwegten Zerstörung. »Immer stürzte er nur das Fallende, tötete er nur das schon Sterbende«, umreißt Sebastian Haffner Hitlers feinen Sinn für die Schwächen der schon Unterlegenen.5 So auch an diesem Tag im unterworfenen Paris. Während eines kurzen Abstechers an die École militaire ließ er sich in deren Ehrenhof eine Inschrift vor einem Standbild des französischen Weltkriegsgenerals Charles Mangin übersetzen. Diese, fand er, sei geschmacklos und beleidigend. Umgehend gab er Befehl, das Denkmal zu sprengen. Es war das erste von rund 200 Monumenten, die die Nationalsozialisten während ihrer Besatzungszeit allein in Paris in die Luft jagten.

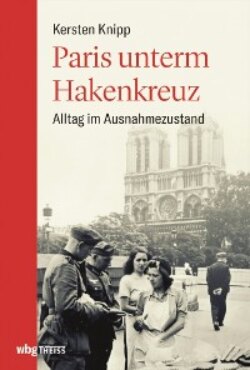

Diktator ehrt Kaiser: Hitler am Grab Napoleons, 23. Juni 1940.

Rachsucht, Gewalt, Zerstörungswut: Wären sie zugegen gewesen, hätten die Franzosen einmal mehr sehen können, was unter Hitlers Herrschaft auf sie zukam. Sie hatten fortan mit einem Mann zu tun, der sich gelegentlich, wie in Paris, für einige Momente verzaubern ließ, aus diesem Zauber aber sehr schnell wieder erwachte und seine Sicht der Dinge durchdrückte. Geleitet, so stellt Sebastian Haffner es dar, zum einen von positiven Eigenschaften – Willenskraft, Wagemut, Tapferkeit und Zähigkeit –, vor allem aber von seinen negativen: Rücksichtslosigkeit, Rachsucht, Treulosigkeit und Grausamkeit, zudem völliger Unfähigkeit zur Selbstkritik.6

Mit Hitlers Entschlossenheit zum unbedingten Durchgriff hatte die französische Regierung – sie war gerade vor der deutschen Armee aus Paris nach Bordeaux geflohen – bereits einen Tag zuvor, am 22. Juni 1940, Bekanntschaft gemacht. An diesem Tag hatten ihre militärischen und politischen Repräsentanten den Waffenstillstandsvertrag mit Deutschland unterzeichnet. Zugleich hatten sie, wohl ohne sich dessen völlig bewusst zu sein, auf der Lichtung des Örtchens Compiègne an einer sorgsam inszenierten politischen Symbolveranstaltung teilgenommen. Denn unterzeichnet wurde dieser Vertrag an exakt demselben Ort, an dem 1918 der aus Sicht deutscher Nationalisten demütigende Waffenstillstandsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und den Alliierten geschlossen worden war. Die Geste war deutlich: Das Deutschland 1918 widerfahrene Unrecht werde 22 Jahre später wieder rückgängig gemacht, und zwar von niemand anderem als Adolf Hitler. Die Zeit des Schmachfriedens, so die Botschaft, gehörte nun endgültig der Vergangenheit an. Die »Zerschmetterung Frankreichs«, erklärte Hitler, sei ein »Akt der geschichtlichen Gerechtigkeit«.7

Zu diesem Zweck hatte er die Szene ganz nach den Bildern des Jahres 1918 arrangieren lassen. Sie wurde hergerichtet zur Bühne eines Auftritts, der Deutschen, Franzosen und der Welt klarmachen sollte, wer fortan in Frankreich das Sagen habe. Um die Symbolik bis zum Äußersten zu treiben, hatte die Organisation Todt, die militärisch gegliederte Bauorganisation des NS-Staates, eigens den Auftrag erhalten, den Eisenbahnwaggon, in dem der Waffenstillstandsvertrag von 1918 unterzeichnet worden war, aus dem nahe gelegenen Museum herauszuholen und für die nun anstehende Unterzeichnung vorzubereiten. »Der Wagen des Marschall(s) Foch steht in einer Halle, die Ausfahrt ist nicht möglich, in 39 vorsichtigen Detailsprengungen muss der Weg freigemacht werden«, hieß es in einem Text des damaligen Pressereferenten der Organisation Josef Pöchlinger.8 Kein Problem für Männer des Bautrupps, die den Wagen nach den Sprengungen an seinen Platz schoben, ihn putzten, seine alten Scharniere ölten und in seinem Inneren eine Fernsprechanlage für die Schallplattenaufzeichnung und die darauffolgende Radioübertragung installierten.

Damit stand die Bühne für Hitlers großen Auftritt, den allen Indizien nach er selbst – und nicht Goebbels, wie lange Zeit angenommen – ersonnen hatte.9 »Hitler hatte sich diese Szene schon längere Zeit vorgestellt und war jetzt ganz davon erfüllt, diese Rolle vor der Geschichte spielen zu könnte«, notierte Hitlers Luftwaffenadjutant Nicolaus von Below.10 Goebbels selbst erfuhr von Ort und Inszenierung des Waffenstillstandsvertrags erst kurz vorher. »Die Kapitulationsverhandlungen will der Führer in Compiègne stattfinden lassen. Ich bin auf das Tiefste ergriffen und kann dem Führer meine Glückwünsche kaum zum Ausdruck bringen«, notierte der Propagandaminister am 17. Juni. »Wir übertragen die Nachricht im Rundfunk mit ganz großem Zeremoniell.«11 Tatsächlich wurde es ein großer Auftritt. Die auf vier Personen begrenzte französische Delegation – General Charles Huntziger, der ehemalige Botschafter in Polen Léon Noël, Luftwaffengeneral Jean Bergeret und Vize-Admiral Maurice Le Luc – war bis kurz vorher über den Ort der Verhandlung im Unklaren gelassen worden. »Hier Huntziger«, kontaktierte der französische Delegationsleiter am Abend des Verhandlungstags General Maxime Weygand, den frisch ernannten französischen Verteidigungsminister. »Ich rufe Sie aus dem Waggon an, den Sie gut kennen«, teilte er ihm mit. Der verstand offenbar umgehend, um welchen Waggon es sich handelte. »Mon pauvre ami« (»Mein armer Freund«), lautet seine Antwort.12

Einige Stunden zuvor hatte die französische Delegation den Verhandlungsort erreicht und sah sich als Teil eines umfassenden medialen Spektakels. Die Kameramänner der Wochenschau waren vor Ort, ebenso zahlreiche internationale Journalisten. Für die amerikanische CBS berichtete William L. Shirer. Auch er konnte sich der historischen Symbolik des Ortes kaum entziehen.

»Der Eisenbahnwaggon – es war Marschall Fochs privater Wagen – steht einige Fuß von uns entfernt, an genau demselben Platz, an dem er an jenem grauen Morgen vor 22 Jahren stand. Nur – und was für ein ›nur‹ das ist – saß Adolf Hitler an dem Platz, der damals vom Marschall Foch besetzt war. Hitler, der zu jener Zeit nur ein unbekannter Gefreiter in der Deutschen Armee war.«13

Shirer verstand die Botschaft des Treffens: Es ging um nichts weniger als die Korrektur eines aus deutscher Sicht historischen Unrechts.

Aus nächster Nähe schilderte er, wie Hitler, begleitet von Luftwaffenchef Hermann Göring, Admiral Erich Raeder, Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, Wehrmachtsoberkommandeur Wilhelm Keitel, Außenminister Joachim von Ribbentrop und Reichsminister Rudolf Heß, sich langsam dem Waggon näherte. Auf dem Weg zum Waggon kreuzten sie einen Gedenkstein, der an die Waffenstillstandsverhandlungen des Jahres 1918 erinnerte: »Hier scheiterte am 11. November 1918 der verbrecherische Hochmut des Deutschen Kaiserreichs, besiegt durch die freien Völker, die es sich zu unterjochen anmaßte.«14 Hitler, Göring und die anderen Delegationsmitglieder lasen die Aufschrift. »Wir suchen nach einer Regung in Hitlers Gesicht. Doch es verändert sich nicht. Schließlich leitet er seine Mannschaft zu einem anderen Granitstein, einem kleineren einige Meter weiter seitlich.«15 Keine Regung in Hitlers Gesicht? Shirers Bemerkung zeigt nicht nur, wie sorgsam die Nationalsozialisten die Szene vorbereitet hatten, sondern auch, wie streng sie die berichtenden Journalisten zensierten. An diesem Tag ging es darum, der Welt einen Hitler zu präsentieren, der selbst angesichts der historischen Tragweite des Augenblicks in jedem Moment gefasst war. Diese Fassung war freilich nichts als eine Fiktion. In seinen Tagebüchern, die anders als die offizielle Reportage nicht der Zensur unterlagen, schilderte Shirer einen beim Anblick der Inschrift ganz anderen Hitler:

»Ich habe dieses Gesicht oft gesehen, in großen Momenten seines Lebens. Aber heute! Es ist rot vor Zorn, Wut, Haß, Rache, Triumph … Plötzlich, als ob sein Gesicht allein die Gefühle nicht ausdrücken kann, bringt er seinen ganzen Körper in Übereinstimmung mit seinen Empfindungen. Hastig legt er seine Hände an die Hüften, hebt die Schultern und spreizt die Beine. Es ist die großartige Geste der Herausforderung, der brennenden Verachtung für diesen Ort und alles, wofür er in den zweiundzwanzig Jahren gestanden hat.«16

Nach der Verlesung des Waffenstillstandsvertrags verließ Hitler das Treffen. Ihm war es um den Auftritt gegangen, darum, die absolute Herrschaft über den unterlegenen Kriegsgegner zu demonstrieren. Das Gespräch zu den Details des Waffenstillstandsvertrags interessierte ihn nicht mehr. Symbolisch war für ihn in diesem Moment Entscheidendes erreicht. Auch sein strategisches Ziel war erfüllt: Frankreich lag am Boden. Damit war die entscheidende Voraussetzung erfüllt, um Großbritannien, das dem Deutschen Reich zusammen mit Frankreich am 3. September 1939 – zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen – den Krieg erklärt hatte, die Aussichtslosigkeit eines fortgesetzten Kampfes zu verdeutlichen und zum Frieden mit Deutschland zu bewegen. Einen Zweifrontenkrieg hatte er nach der Eröffnung des geplanten Feldzugs gegen die Sowjetunion unbedingt verhindern wollen. Zugleich hoffte Hitler, durch die Besetzung Frankreichs auch die Vereinigten Staaten zur Zurückhaltung zu bewegen. Diese waren zwar zu jenem Zeitpunkt noch neutral, signalisierten aber unverkennbar, auf wessen Seite sie in den Krieg eingreifen würden.

Nach dem Sieg über Frankreich brauchte Hitler in Frankreich vor allem eines: militärische Ruhe. Der Krieg war geschlagen, zum Widerstand wollte Hitler den Franzosen möglichst wenig Anlässe liefern. Mit weiterer Symbolpolitik hielt er sich darum zurück. Philipp Pétain, wenige Tage zuvor ins Amt des französischen Staatschefs getreten, sollte mit seinem Kabinett weiterhin das gesamte Land, einschließlich der von den Deutschen besetzten Zone, verwalten. Zumindest offiziell und in der Theorie. Denn tatsächlich übte Deutschland – so stipulierte es der Waffenstillstandsvertrag – »alle Rechte der besetzenden Macht aus. Die französische Regierung verpflichtet sich, die in Ausübung dieser Rechte ergehenden Anordnungen mit allen Mitteln zu unterstützen und mit Hilfe der französischen Verwaltung durchzuführen.«17