Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 14

»Wir bedrohen niemanden« — die Parade vom 14. Juli

ОглавлениеWer es hingegen einen Tick patriotischer liebte, schaute in jenen Monaten nach Paris. Im Juni wurde auf dem Mars-Feld das Monument Marschall Joseph Joffres enthüllt, des Oberbefehlshabers der französischen Armee bis 1916, einer der großen Helden des Ersten Weltkriegs. Joffre hatte im September 1914 in der Schlacht an der Marne den deutschen Vorstoß auf Paris verhindert. Seitdem war Joffre für die Franzosen ein Freiheitsheld, der nun endlich auch im Pariser Stadtbild angemessene Würdigung erfuhr. Atmosphärisch verwies die Enthüllungszeremonie bereits auf das große Ereignis einige Wochen später: die Parade am 14. Juli, dem Nationalfeiertag zur Erinnerung an den Sturm auf die Bastille, der sich 1939 zum 150. Mal jährte. Zwanzig Jahre war zudem die große Pariser Friedenskonferenz her, in der Europa nach dem Ersten Weltkrieg neu zugeschnitten und vor allem der Erzfeind Deutschland in seine Schranken verwiesen wurde.

So bot der Tag hinreichend Gründe für eine eindrückliche Evokation der Vergangenheit – aber auch eine Gelegenheit, Bevölkerung und militärische Führung einander anzunähern. Die teils sorglosen, das Leben der Soldaten allzu leichtfertig aufs Spiel setzenden Manöver einiger Generäle während des Ersten Weltkriegs hatten in der Bevölkerung ein tiefes Misstrauen gegen die Heeresführung wachsen lassen. Zudem verdächtigten Teile der Linke das Militär, sich gegen die Republik verschworen zu haben. Wiederholt hatte die Kommunistische Partei Frankreichs Kampagnen gegen das Militär geführt. Dieses Misstrauen konnte man sich nun nicht mehr leisten: Hitler-Deutschland rüstete unverkennbar zum Krieg. Die Hoffnungen, dass er sich bremsen ließ, schwanden täglich mehr. Jahrelang hatte man versucht, den zeternden Mann an der deutschen Regierungsspitze zu beruhigen, ihm möglichst weit entgegenzukommen und so zu besänftigen. Dabei war man bis zum Äußersten gegangen, ja sogar, fanden nicht wenige Franzosen, darüber hinaus. Im September des Vorjahres 1938 hatten Hitler, der italienische Diktator Benito Mussolini, der britische Premier Neville Chamberlain und sein französischer Amtskollege Édouard Daladier das Münchener Abkommen unterzeichnet. Es sah vor, dass die Tschechoslowakei das deutschsprachige Sudetenland an das Deutsche Reich abtrat. Die Einheit der knapp zwei Jahrzehnte zuvor auf der Pariser Friedenskonferenz ins Leben gerufenen Tschechoslowakei wurde der Friedenssehnsucht der westeuropäischen Staaten geopfert. Ein mindestens fragwürdiger Deal, den Daladier zutiefst bereuen würde. »In München bin ich in eine Falle gelaufen«, sollte er später erklären.22

Nicht nur wegen der runden Jahrestage, sondern auch, um Deutschland zu imponieren, wurde die Parade an jenem Tag zu einer militärischen Leistungsschau ohnegleichen. 30.000 Soldaten zogen über die Champs-Élysées, teils zu Fuß, teils auf einem der 3500 Pferde, die man für jenen Tag in die Hauptstadt gebracht hatte. Die gute Ausrüstung der Armee sollten 600 Fahrzeuge, 120 Artilleriegeschosse und 350 Maschinengewehre dokumentieren. 300 französische Flugzeuge kreuzten den Himmel über Paris. Auch Truppen aus den Kolonialgebieten waren präsent: Ein aus tunesischen, algerischen und marokkanischen Reitern zusammengesetztes Kavallerieregiment war vor Ort, ebenso die berühmten Tirailleurs sénégalais, Truppen senegalesischer Kämpfer, seit dem Ersten Weltkrieg vom Nimbus der Unbesiegbarkeit umgeben. Als »wunderbare Bronzestelen« beschrieb sie der Korrespondent der Dépêche de Toulouse, als »schwarze Karyatiden des französischen Heers« der von Paris Soir. Nun hatte diese »force noire« (»schwarze Kraft«), wie sie allgemein hieß, eine neue Aufgabe: Sie sollte dazu beitragen, »auf Hitler und seine Strategen abschreckenden Eindruck zu machen.«23 Auch sonst zeigte sich Frankreich geschlossen: Sieben Grußworte wurden gesprochen, von Repräsentanten aus allen Ecken des französischen Großreichs und seiner Kolonien. Zu hören waren ein Sufi-Mystiker aus dem Senegal, ein tunesischer Würdenträger, ein hoher Beamter aus Französisch-Indochina, der Vertreter eines kleineren Unternehmens aus Straßburg, ein Angestellter eines Handelshauses aus Lyon, ein Winzer aus Angers und der Kapitän der Normandie, des vier Jahre zuvor in Dienst gestellten, großen französischen Transatlantik-Liners, damals das größte Schiff der Welt.

Ganz wichtig auch: Frankreich stand nicht allein. Aus Großbritannien waren mehrere Einheiten entsandt worden: Schottische, irische und walisische Garden marschierten über die Champs-Élysées, grüßten die französischen Politiker, aber auch die für jenen Tag eigens aus der Heimat angereisten: den britischen Kriegsminister Leslie Hore-Belisha etwa oder General John Vereker, 6. Viscount Gort, der in Kürze das britische Expeditionskorps in Frankreich befehligen würde. Auch die Gäste waren mit imposantem Kriegsgerät vertreten: Fünf Schwadronen der britischen Luftwaffe donnerten über die französische Hauptstadt. Ihre Botschaft war klar und in erster Linie an Deutschland gerichtet: Großbritannien stand fest an Frankreichs Seite. »Möge diese große Evokation uns den festen Willen geben, das Vaterland mit allen unseren Kräften zu verteidigen, Freiheit und Gleichheit zu erhalten und an unsere Kinder weiterzugeben«, erklärte Staatspräsident Albert Lebrun. »Möge sie uns den Willen geben, eng und brüderlich vereint in freier, generöser und starker Gemeinschaft zu bleiben.«24

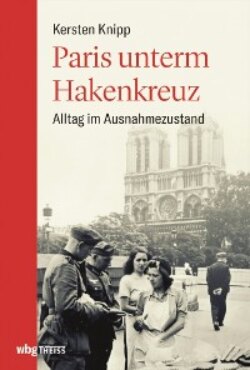

Französische Fremdenlegion bei der Militärparade zum 150. Jahrestags des Sturms auf die Bastille am 14. Juli 1939.

Frankreich war ein militärisch mächtiger Staat, darauf wies in deutlichen Worten die Dépêche de Toulouse hin: »All dies war Frankreich, das da vorbeizog, das unsterbliche Frankreich, das nicht vergehen will, Frankreich, das mit niemandem Streit sucht, das aber nicht zulässt, dass man ihm übel mitspielt.«25 Ähnlich umriss es in seiner Rede auch Premier Édouard Daladier: »Wir bedrohen niemanden und träumen von keinerlei Eroberung. Aber jede Drohung, jeder Beherrschungsversuch würde uns entschlossen finden, unsere französischen Freiheiten zu verteidigen.«26 So lag ein Schatten über den Feiern dieses Tages. Die Republik wurde politisch zwar gewürdigt. Aber mindestens ebenso kam es angesichts der dunklen Töne von der nördlichen Seite des Rheins darauf an, sie als gerüstet zu inszenieren, als im Zweifel höchst wehrhafte Institution, mit der man sich besser nicht anlegte. Das allerdings kostete. »Für ein starkes Frankreich – zeichnen Sie Rüstungspapiere«, wandte sich die Regierung über die Zeitungen an die Bürger.

In jenen Wochen wurde es immer mehr Franzosen klar: Ein Krieg wurde immer wahrscheinlicher. Meinungsumfragen dokumentierten die wachsenden Sorgen. »Werden wir 1939 einen Krieg erleben?«, werden die Franzosen gefragt. Ja, antworteten im Juli 45 Prozent der Befragten – im April waren es noch 37 Prozent gewesen. Nur ein gutes Drittel – 34 Prozent – schloss einen Krieg aus. Drei Monate zuvor hatte sich fast die Hälfte der Franzosen – 47 Prozent – einen Krieg nicht vorstellen können.27

Zudem wurden die Mobilisierungsbescheide verschickt. Die Franzosen kannten diesen massiven Eingriff in ihr Privatleben bereits: Der erste erging im Frühjahr 1936, als Hitler Truppen in das im Versailler Vertrag zur entmilitarisierten Zone erklärte Rheinland entsandte. Der zweite erging im September 1938 in Reaktion auf die Sudetenkrise. Im August 1939 dann folgte in Reaktion auf den sich verschärfenden deutsch-polnischen Streit um Danzig eine weitere Teilmobilisierung. 1,6 Millionen Franzosen waren im Juli zum Wehrdienst einberufen. »Am besten ist es, ein für alle Male (mit den Deutschen) Schluss zu machen«, las man Ende August in der Zeitung Le Jour.28