Читать книгу Los herederos - Alba González - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

CAPÍTULO 1

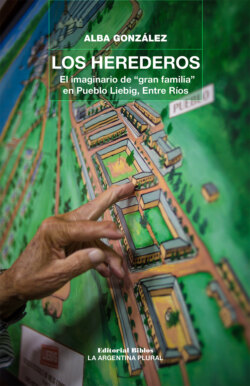

Llegar a Pueblo Liebig 1. Recorriendo el Pueblo

Оглавление“… y necesariamente debíamos ser una gran familia; no teníamos salida, no podíamos ir a ningún lado…” La frase pertenece a uno de los más antiguos habitantes de Pueblo Liebig. Allí nació, lo mismo que su esposa y sus hijos. En el poblado en el que trabajó toda su vida, donde estaban empleados su padre y su madre, sus hermanos, sus cuñados, concuñados y suegro, y el padre de su suegro. Donde ya no viven ni trabajan sus hijos, porque no hay fábrica, porque “la Liebig” se fue y la planta nunca volvió a funcionar.

Pueblo Liebig se ubica en el litoral argentino, en el centro-este de la provincia de Entre Ríos. No surgió de la colonización agrícola ni de la inmigración judía, como muchas otras localidades de la provincia; según informan los entes de turismo, es un pueblo de “típico estilo inglés”… pero tiene nombre alemán.

Está emplazado en el departamento Colón, sobre la ribera occidental del río Uruguay, en la rinconada que forma con el arroyo Perucho Verna. A la altura del kilómetro 165 de la ruta nacional 14, unos 5 kilómetros de camino de ripio lo conectan a esta autovía, y otros tantos a la ruta nacional 130 (exruta provincial 26) que lo vincula a las ciudades de Colón y San José, de las que dista 8 y 7 kilómetros respectivamente.

La primera vez que llegué a Pueblo Liebig en 2006, desde Colón, el camino era aún de tierra. En 2011 se llenó de máquinas porque, después de muchos años de solicitudes, trámites burocráticos y proyectos fallidos, lo estaban asfaltando. El relato sobre las múltiples ocasiones en que se presupuestó el dinero para asfaltar y la obra no se llevó a cabo lo escuché en reiteradas oportunidades.

Las vías de acceso al Pueblo cuentan con algunos puentes sobre los arroyos y bajíos, cuya transitabilidad puede dificultarse a causa del desborde en época de grandes lluvias. El más importante de estos puentes es el que cruza el arroyo Perucho Verna, inaugurado recién en la década de 1930, aunque su construcción estuvo proyectada desde 1911.1

El camino era difícil, lleno de piedras, y entre pajonales se levantan nubes de polvo. Después de pasar por el puente que separa la jurisdicción de Pueblo Liebig de la de la ciudad de San José, enseguida, a la derecha y a lo lejos, se ve una chimenea. Solitaria en lo alto, su construcción evoca las imágenes de las humeantes columnas que sostuvieron en Inglaterra la Revolución Industrial. Pero de esta no sale humo.

Más adelante empiezan a verse algunas construcciones aisladas: un parador, algunas casas, una despensa, un centro para personas con discapacidad. Finalmente se arriba a una circunvalación con una estatuita de la Virgen y un cartel que da la bienvenida a la localidad. Enseguida, la comisaría. Doblando, un cartel que señala el centro cívico. Nadie en el camino, nadie en la calle, nadie.

En una de las veredas de la manzana del centro cívico se anuncia la presencia de un museo y un centro de interpretación audiovisual. El museo está cerrado. El centro de interpretación está abierto, y una adolescente de ojos claros, Sofía, me invita a pasar y me cuenta que en las vacaciones trabaja allí. El local está lleno de gigantografías hechas a partir de fotografías antiguas que muestran a obreras y obreros trabajando en una fábrica; las casas de los trabajadores –todas iguales–, los chalets de los jefes –todos iguales– me traían remembranzas de la película África mía. Fotos grupales: el equipo de fútbol, los chicos de comunión, los festejos…

Todo lo explica mi joven guía y a todo responde con una soltura impecable, desplazándose por el local como si estuviera en su casa. En una de las fotografías que muestra los corrales de ganado junto a la fábrica, en primer plano se ve a un hombre a caballo, con sombrero y rastra.2

Años después, y tras muchas visitas al Centro de Interpretación Audiovisual En Imágenes,3 me enteré de que ese tropero era el tatarabuelo de Sofía; también me di cuenta de que no todas las viviendas obreras eran iguales y aprendí a diferenciar los distintos tipos de chalets.

Pueblo Liebig carece de estación terminal de ómnibus. El traslado de pasajeros se realiza a través de colectivos interurbanos con frecuencia diaria hacia las ciudades más cercanas, pero hay que esperar bastante entre un servicio y otro: el arribo a Colón, por ejemplo, demora casi una hora. Como en Liebig no existe hospital, farmacia ni cajeros automáticos, es habitual que los vecinos tengan que desplazarse a las localidades vecinas para tratar enfermedades, cobrar sueldos y jubilaciones y hacer compras en los supermercados, que suelen resultarles más económicos.

Antes no era así: en los tiempos “de antes”, cuentan los habitantes más antiguos, no necesitaban casi nada de afuera: todo se hacía allí, todo estaba allí, se los daba “la Liebig”.4

En una primera recorrida por el Pueblo se impone su diagramación peculiar: la estructura urbana generada por la empresa creó un patrón alejado del tradicional damero hispanoamericano, un diseño surgido como consecuencia de la implantación de un enclave industrial vinculado a la explotación ganadera.

Sofía me vio muy interesada y entonces llamó a la directora de la escuela, desafiando mi perspectiva de citadina a la que escandalizaba molestarla en una tórrida tarde de enero. Y la directora vino y llamó a otro vecino, y el vecino sacó su auto ahí mismo y me llevó a recorrer el lugar. Me mostró los corralones donde vivió con sus padres y sus hermanas, la calle de los “chaleses” de los ingleses, que “eran unos señores”, el lugar donde había estado la pista de aterrizaje, los muelles, la manga. Esta constituía un pasadizo de altos tirantes de madera interrumpido por portones que se cerraban al paso del ganado y permitían su traslado desde los campos hasta la fábrica; como tal, la manga ya no existe, pero se ha reconstruido una parte “para que los chicos que no la conocieron sepan cómo era”. Cuando pasamos por allí vimos un cartel que explicaba: “La manga dividía las casas de los obreros de las del personal jerárquico”. El vecino me lo señaló y dijo: “Eso no es cierto”. No entendí, porque era evidente que sí las dividía.5

Aunque muchos habitantes insisten en que el diseño del Pueblo es “único” y “original”, este se repite en otros poblados industriales pero, a diferencia de la mayoría, se conserva, sigue estando allí.6 El tópico de lo excepcional, singular y único aparece como muy extendido a la hora de reivindicar espacios patrimoniales, como subraya Mónica Lacarrieu en su estudio sobre los centros históricos.7

La estructura arquitectónica de Pueblo Liebig es casi la misma desde hace cien años, a pesar de que los asentamientos han crecido desordenadamente hacia los accesos, alrededor del núcleo histórico. Allí el diseño original continúa intacto, la mayoría de las casas construidas por Liebig’s se conservan, aunque varias fachadas originales han sido alteradas.

Yo te quería decir que, no sé si era la época o qué, pero construyeron las casas con un material tan noble. ¡Y para los obreros! En 1907, 1908… Mirá las paredes, mirá, no se han movido para nada. Esta puerta es la original, la madera no se ha torcido, no se ha vencido. Cien años tiene la puerta, la puerta de madera esa y el marco, todo. Mirá el marco, no tiene una hendidura, no tiene nada.8

Cualquier habitante antiguo del Pueblo reconoce los elementos originales en las viviendas, cuáles son las que se conservan tal como fueron levantadas, qué se modificó en cada una. Para muchos, es un orgullo que todo esté “tal cual” –aunque de hecho no lo esté– porque “los ingleses sabían lo que hacían”. Lo que “los ingleses” construyeron continúa en pie: los espaciosos chalets del personal jerárquico edificados según las tipologías de uso en la Inglaterra de fines de siglo XIX, las viviendas obreras, la “casa de visitas” donde alguna vez se alojó el príncipe de Gales, el club, las canaletas, las bombas de agua, la chimenea.

De la grandiosa fábrica emplazada al borde del río Uruguay, sin embargo, no queda más que una carcasa; de los muelles, los restos. Ruinas arquitectónicas que, como afirma Andreas Huyssen (2008), despiertan la nostalgia al combinar los deseos temporales y espaciales por el pasado como una especie de “utopía invertida”.

También están presentes, en su materialidad, lo que Liebig’s “les dejó”: el edificio de la capilla y de la escuela, los libros de la biblioteca, las medallas conmemorativas de veinticinco y cincuenta años de “servicio fiel”, como lo expresa la leyenda grabada en ellas.

Para llegar a comprender la entrega de medallas, debemos remitirnos a aquella época en que el trabajo y la responsabilidad de su cumplimiento era un culto. Recibir ese premio de la empresa era como una corroboración de haber trabajado con honestidad y fidelidad, no solo para la empresa sino también para el propio trabajador que la recibía con verdadera satisfacción por haber cumplido con lo que dictaban sus principios. Por ello estas ceremonias eran en cierta manera sencillas pero llenas de emotividad. Así lo vivimos quienes las recibimos.9

Las medallas están en muchas casas, exhibidas por sus habitantes con la dignidad de poseer un símbolo del trabajo, entendido como “culto” y como cultura.

Esta vez tuve un nuevo anfitrión en mi visita a Pueblo Liebig, también un antiguo trabajador que llegó a ser jefe. Me llevó a conocer la fábrica. Entramos “de contrabando”, me dijo, porque “el dueño ya no deja pasar”. Pero con él entré, pues conocía a los serenos y había trabajado allí toda su vida, como su familia, “como todos”. Y, además, había sido el primer presidente de la Junta de Gobierno “cuando la Liebig donó el pueblo a la provincia”. Nueva perplejidad: ¿de quién era allí qué cosa y cómo había llegado a serlo?

Ya dentro de la fábrica se detuvo en cada rincón y me explicó qué había habido en ese lugar, qué se hacía en cada sección, cómo funcionaban las calderas y las máquinas que aún quedaban, dónde estaban las oficinas, cuál había sido su lugar de trabajo. Me contó qué había, donde ya casi nada había, como si estuviera aún ante sus ojos.10

Ciertos edificios, sitios y objetos funcionan en Pueblo Liebig como soportes de memoria e instituyen marcas que visibilizan las luchas en torno al sentido de los lugares y la memoria impuesta en cada caso. Tanto los que aún permanecen como muchos de los que desaparecieron –y que hoy para el que lo mira desde afuera son espacios “vacíos”– actuaron como catalizadores en las narraciones de las personas que entrevisté. En los recorridos por el Pueblo frente a un espacio donde nada había emergían relatos: “Acá antes estaba la vieja escuela del saladero”, “Este era el campo de golf”, “Aquí terminaba la pista de aterrizaje”. Y esta aparición de lo invisible convocado por la memoria se reiteraba en todo el trayecto. Las narraciones que acompañan el caminar, como todo relato según Michel de Certeau (1996: 127), atraviesan y organizan lugares, los seleccionan y reúnen al mismo tiempo; todo relato es un relato de viaje, una práctica del espacio temporalizado.

Estas remembranzas demostraron, en su reiteración, que la selección no era casual ni fortuita; referían a aquellos lugares y objetos que se fusionaban con las dimensiones más afectivas y sensoriales de los recuerdos. El carácter discursivo de la memoria, como asegura Lisa Rosén Rasmussen (2012), es solo la mitad de la historia. Ello lleva a problematizar el proceso de atribución de sentido y las distintas modalidades de apropiación por las cuales esos sitios se transformaron en “marcas territoriales” (Jelin, 2002). Convoca también a interrogarnos acerca de las diversas formas de instituir nuevas señales en el espacio público en forma de placas, nombres de calles y monumentos.

Hoy entrevisté a otro nuevo vecino, otro exempleado de Liebig’s. Me recibió en su hermoso chalet, uno de los que antiguamente ocupaba el personal jerárquico de la compañía. Nada había que él no supiera sobre el Pueblo, acerca de cuya historia escribió un libro. Luego de una larga charla me mostró “el” monumento del Pueblo: un envase gigante de corned beef, ubicado frente a la iglesia. Dos metros y medio de cemento, ciertamente algo kitsch, entre lo original y lo vulgar, que reproduce el envase del producto “estrella” que se hacía en la fábrica, el corned beef, algo así como viandada de carne.11

“La lata”, como la llaman familiarmente en Pueblo Liebig, fue realizada por un artista local, cuyos padres y abuelos habían trabajado en la fábrica. Se construyó por iniciativa de la Junta de Gobierno de Pueblo Liebig en 2005, tras un proceso del que solo quedan algunos relatos. Lo primero que me provocó fue sorpresa, y luego un sinfín de preguntas: ¿qué hace allí esa lata?, ¿por qué que se eligió esa imagen?, ¿qué significa para los habitantes actuales?