Читать книгу Los herederos - Alba González - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

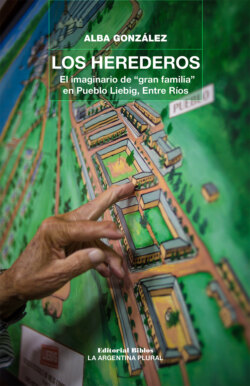

Presentación

ОглавлениеEste libro constituye el punto de llegada de un largo proceso de indagación situado en el contexto de una pequeña localidad de la provincia argentina de Entre Ríos, Pueblo Liebig. Una investigación que duró más de diez años y para la que realicé cerca de cien entrevistas.

El origen del proyecto con que este estudio comenzó a ser bosquejado se remonta al trabajo de campo realizado durante la elaboración de mi tesis de Maestría.1 Fue en el transcurso de esa investigación cuando, a partir de las entrevistas llevadas a cabo en Pueblo Liebig, advertí el enorme peso que en los discursos de muchos de sus habitantes tenía la presencia del pasado. Un pasado que yo en principio desconocía y que se vinculaba con la historia de una fábrica de carne instalada en el lugar por la empresa Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd., a principios del siglo XX. Esa preocupación estructuró entonces mi tesis de Doctorado y constituyó la base de este texto.

La desaparición de la firma Liebig’s en 1980 y el cierre definitivo del establecimiento fabril, en un contexto de políticas neoliberales, no solo aumentaron la desocupación en la zona sino que terminaron con una forma de vida que estructuraba a la comunidad alrededor de la experiencia del trabajo. En ese escenario, las miradas de un grupo de habitantes de Pueblo Liebig, extrabajadoras y extrabajadores, se orientaron al pasado, y lo poco que quedaba de este (los restos de la fábrica, el original emplazamiento del pueblo, los recuerdos) intentó ser resignificado como “patrimonio” para promover una vía alternativa de subsistencia económica a través del turismo.

Las problemáticas que guiaron la investigación partieron de la perplejidad que me generaron las primeras entradas al campo: las entrevistas ponían de manifiesto, una y otra vez, la nostalgia por “los tiempos de la Liebig”2 y se reiteraban las metáforas familiares para explicar tanto el pasado como el presente. Había también una llamativa ausencia de recuerdos sobre los conflictos sindicales.

Me encontré entonces indagando los mecanismos a través de los cuales, en una compleja dinámica entre memoria y olvido, se decodificó el pasado de Pueblo Liebig; cómo, a través de diferentes etapas y procesos históricos, se construyeron identificaciones sociales vinculadas al imaginario de “gran familia” y cómo ese imaginario, en un contexto de desindustrialización, incidió en los procesos de patrimonialización en la comunidad.

Mirado “desde afuera”, se podría describir a Pueblo Liebig tal como lo hace el protagonista de un cuento de la escritora argentina Beatriz Actis:

Liebig, un espacio sin tiempo, un pueblo muerto. O como Horacio diría con aire de misterio: es la mitad de un secreto, es un pueblo muerto que revive para las vacaciones y que les vende a los turistas su propia agonía detenida en el tiempo: “Pasen y vean, aquí hubo unos cuantos ingleses explotadores, aquí hubo un falso pasado de esplendor. Hoy somos nada”.3

Pero difícilmente los habitantes actuales de Pueblo Liebig puedan sentirse representados en esta caracterización. Y ello por varias razones.

A pesar de tener pocos habitantes, a pesar de que ya no funciona la fábrica, a pesar de los que se fueron, a pesar del silencio de las tardes, los liebileños no sienten que habitan un “pueblo muerto”. Allí viven hombres y mujeres, viejos, jóvenes y niños que cada día se despiertan, van a la escuela y a sus empleos –la mayoría fuera del Pueblo–, hacen las compras y conversan en la calle, en la biblioteca, en el centro cívico sobre cómo seguir viviendo ahora que, hace más de treinta años, no hay trabajo en el Pueblo.

A mediados de la década de 1980, la producción de un ciclo televisivo llegó a filmar a Pueblo Liebig.4 Según cuentan los vecinos, sábado tras sábado esperaron con ansias la emisión del programa que, cuando se difundió, los llenó de “sorpresa” y “estupor”: mientras la cercana localidad de San José era presentada como un ciudad pujante a partir del trabajo de “gringos laburantes” (y en San José, “gringos” son los suizos o los italianos, no los ingleses como en Liebig), el Pueblo era mostrado como “una ruina”, “un pueblo fantasma” que había sido explotado y expoliado por una empresa extranjera. La humillación y la amargura fue generalizada: “Solo mostraron las partes feas del Pueblo, las ruinas, que es cierto que las hay, pero también hay otras cosas”, se lamentaba una vecina.

A esta emisión, un conjunto de liebileños de las más antiguas familias de extrabajadores contestó con una carta abierta:

Durante el programa se pretendió formar una falsa idea de un pueblo destinado a sucumbir entre las ruinas de lo que otrora fuera un poderoso imperio fabril, mostrando imágenes de abandono que, si bien existen, “no” son consecuencia del cierre del frigorífico.

El deterioro que aparecía en las imágenes no era, según subrayaban, responsabilidad de Liebig’s; al contrario, era la empresa la que les había dejado todo lo que hoy tenían, que se ocupaban de detallar exhaustivamente. El siguiente fragmento, parte del extenso texto difundido en un periódico zonal, constituye un primer indicio de cómo en las memorias de sus firmantes se engarzaba el parentesco literal y el metafórico. También, del poder de las metáforas familiares para producir y reconstruir imágenes sobre el pasado y proyectarlas hacia el futuro.

Tras las crisis, las angustias, las despedidas de aquellos que se marchaban con sus penas a cuestas, dejando el alma en el pueblito, y la resignación de aquellos que se quedaban con los puños apretados de impotencia, renació la calma. El pueblo entero comprendió que desde ese momento iba a caminar solo, sin sostenes ni ayuda.

Y lo logramos. Porque si existió el paternalismo, no fuimos considerados siervos ni fue descuidada nuestra educación. Porque no nos aislaron, sino que nos integraron al mundo. Y, aunque vacilantes al principio, supimos salir adelante, porque nos habían enseñado a hacer uso de nuestra fuerza y de nuestra inteligencia. […]

Porque aquí nacieron nuestros padres, crecen nuestros hijos, están nuestras raíces y nuestro porvenir, los habitantes de Liebig queremos elevar nuestra voz para hacer saber que, a pesar de aquellos que se empeñan en mostrar el lado negativo de las cosas, seguiremos luchando para mantener bien alto el honor de ser llamados sus hijos. 5

Con esta carta abierta, un nutrido grupo de habitantes difundió en el espacio público su memoria del pasado del Pueblo y de la empresa que lo había creado. Si bien reconocían la “impotencia” –y este término vuelve a aparecer reiteradamente– que generó el cierre de la planta, dejaban sentada la decisión de no transformarse en un pueblo “fantasma”.

En Pueblo Liebig ni siquiera los muertos son espectros, ya que son convocados diariamente por la memoria. Las imágenes de que está hecha esta memoria, que una vecina publica cada día en su Facebook6 –para los que no están, para los que dejaron “el alma en el pueblito”–, son constantemente restituidas a la vida a través de un ejercicio tenaz que dice “todavía estamos aquí y queremos seguir estando”.

Retomando el cuento de Beatriz Actis, tampoco podría decirse que Pueblo Liebig es un “espacio sin tiempo”, sino que, al contrario, en él confluyen muchas temporalidades a través del trabajo de la memoria. El tiempo constituye un elemento central en los relatos de los antiguos trabajadores y trabajadoras, es el eje temporal “antes-ahora” el que los estructura y, a través de la comparación del presente con el pasado, la vida en el poblado adquiere sentidos, cualidades y valoraciones. Es, significativamente, el “antes” –cuando estaba “la Liebig”– el que ocupa el lugar prioritario en los recuerdos. Ese tiempo, paradójicamente el más alejado en términos cronológicos, es sin embargo para muchos el más cercano afectivamente. Es “la época de la Liebig” el pasado más “presente”, no solo para los “viejos” que se jubilaron cuando aún estaba la empresa, sino también para la generación que sufrió la desaparición de la fuente de trabajo, y para varios jóvenes que no conocieron la vida “cuando todos teníamos trabajo”, pero cuyas vivencias les fueron transmitidas por sus familias y por la escuela, y cuya materialidad los rodea en el transitar cotidiano.

La calificación de “ingleses explotadores” del relato de Actis, finalmente, pocos extrabajadores la suscribirían. Varios años de entrevistas se sucedieron sin haber escuchado ni una vez algo parecido. Todo eran loas a los patrones ingleses. No encontraba a nadie que los criticara, y para mí eso era imposible. ¿Qué pasaba con la lucha de clases, con la resistencia obrera, con el combate contra la patronal extranjera? Todo lo que había leído en relación con las condiciones de trabajo y el conflicto obrero en la industria cárnica ¿dónde estaba? Una de las entrevistas me dio esperanzas al iniciarse con la frase “Yo a los ingleses los odio…”, pero terminó con un descorazonador (para mí) “… pero por las Malvinas”. ¿Había quedado alguno de los/las extrabajadores/as que dijera algo distinto?

Un día, mientras hablaba con la directora de la escuela, alguien que no era “del Pueblo”, dijo con displicencia: “Yo no entiendo ese amor a los patrones…”. Yo tampoco, pensé. Y así comenzó este libro.