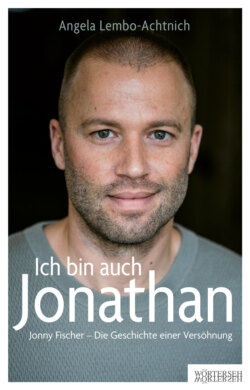

Читать книгу Ich bin auch Jonathan - Angela Lembo-Achtnich - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Geburt und frühe Kindheit

ОглавлениеDas Fruchtwasser brach am 3. Dezember 1979, als Helen Fischer einen Topf aufs Regal heben wollte. Ein klares Zeichen – ihr viertes Kind wollte raus. Das Haus war still. Alle schliefen. Helen zog ihren Mantel an und trat in Hausschuhen hinaus in die verschneite Winternacht. Sie stapfte über die Strasse und klingelte bei der Hebamme, die ein paar Häuser weiter wohnte. Dort brachte sie ihr Baby zur Welt. Die Geburt dauerte nicht lange. Ein paar heftige Wehen, dann erschien das Kind. Die Hebamme hob es in die Höhe. Es schrie laut. Erst als es endlich bei seiner Mutter im Arm lag, beruhigte es sich.

Ein Junge, 3360 Gramm. Die Eltern nannten ihn Jonathan. Ein hebräischer Name. Er bedeutet »Geschenk Gottes«. Genau das war dieses Kind. Ein von Gott gewolltes Bündel Leben. Der himmlische Vater hatte ihnen diesen Menschen anvertraut, obwohl Helen und Erich Fischer zu Beginn ihrer Beziehung keine gemeinsamen Kinder haben wollten.

Die Geschichte von Helen und Erich Fischer begann in den frühen Siebzigerjahren. Damals war Helen bereits verheiratet. Mit Paul, einem Künstler. Sie hatten einen Sohn und eine Tochter. Die Ehe kriselte, weil Paul nicht von anderen Frauen lassen konnte. Für beide war klar, dass die Beziehung sich dem Ende zuneigte. Doch Paul wollte seine Frau mit den zwei Kindern nicht ihrem Schicksal überlassen. Er hatte einen Plan: Helen brauchte einen neuen Partner. Deshalb brachte er eines Abends Erich Fischer, einen Keramikkünstler, zum Abendessen mit nach Hause. Er hatte ihn im Militärdienst kennen gelernt. Helen erinnert sich, wie Erich in ihr Haus kam, noch immer im »Militärgwändli«, in der Hand einen Korb mit seinen Habseligkeiten – eine Zahnbürste, frische Wäsche, eine Flöte und ein Buch. Als ihr Mann Paul schon im Bett lag, philosophierte sie mit dem Gast bis spät in die Nacht. Sie bewunderte ihn. Er war frei, tat, was ihm gefiel. Ein Künstler. Pauls Plan ging auf.

Helen verliebte sich und bezog samt ihren beiden Kindern mit Erich eine Wohnung. Er verwöhnte sie und betete sie an – in seinen guten Zeiten. Doch Erich hatte auch schlechte Zeiten. Tage, an denen ihn die Erinnerungen in ein Loch zogen. Erinnerungen an den Vater, der Bierbrauer gewesen war. Daran, wie der Vater die Mutter nachts im Nebenzimmer angeschrien und traktiert hatte. Wie er auch mit ihm verfahren war. Wie er ihn als Kind hatte schuften lassen, wie er den hochsensiblen Knaben geschlagen und mehr als einmal im Brunnen um ein Haar ertränkt hatte. Helen war überzeugt, dass Erichs Vater seinen Sohn in der Kindheit gebrochen hatte.

Sie dagegen war in einer glücklichen Familie gross geworden, in einem Haus voller Glauben und Liebe. Der Vater hatte die Tochter studieren lassen, damit sie Lehrerin werden konnte. Sie empfand es als Privileg, für das sie stets dankbar gewesen war. Eines Tages war sie auf dem Heimweg von der Schule im Gebiet der Basler Heuwaage ein paar Gestalten begegnet – verwahrlosten Menschen, wie es sie später auf dem Zürcher Platzspitz zu Hunderten gab. Helen hatte sie angesehen und ein Gebet zum Himmel geschickt: »Lieber Gott, ich darf so schön aufwachsen, meine Eltern lieben mich, und ich darf machen, was ich gern tue. Wenn ich nur einen von diesen Menschen retten könnte, hätte sich mein Leben gelohnt.«

Dieses Erlebnis vergass sie. Erst als sie mit Erich zusammen war und ihm schwer ums Herz wurde, kam es ihr wieder in den Sinn. Und plötzlich war ihr klar: Bei ihm zu sein, war ihre von Gott gegebene Lebensaufgabe. Für Erich da zu sein, damit er sich nicht das Leben nahm.

Erichs gute und schlechte Tage waren Ausdruck einer Krankheit. Er litt unter einer bipolaren Störung und war kein verlässlicher Partner. In den manischen Phasen schäumte er über vor Lebensfreude. Doch was an einem Tag galt, war schon am nächsten vergessen. In seinen depressiven Zeiten hatte Helen Angst um ihren Mann. Mehr als einmal fürchtete sie, er würde sich das Leben nehmen. Die Gezeiten von Erichs Krankheit hatten das Paar fest im Griff. Auf jede manische würde eine weitere depressive Phase folgen. Ein kräftezehrender Prozess. Daneben blieb kein Platz, um an gemeinsame Kinder zu denken.

Das änderte sich, als das Paar eine evangelische Schwesternschule besuchte. Helen und Erich waren strenggläubige Menschen. Das Wort Gottes stand für sie über allem. Als ihnen bei ihrem Besuch eine Diakonissin vorhersagte, dass sie miteinander Kinder haben würden, kam Erich ins Grübeln. Doch Helen sagte: »Auf eine Prophezeiung hin will ich mit dir keine Kinder. Diesen Auftrag müsste mir Gott persönlich geben.« Und zu Gott betete sie: »Herr, ich müsste von dir ein so starkes ›Ja‹ zur Kinderfrage spüren, dass ich danach weder mir noch Erich einen Vorwurf machen müsste. Und es wäre deine Aufgabe, zu uns und den Kindern zu schauen. Es ist deine Sache, Herr.«

Ein, zwei Jahre vergingen, bis sie tatsächlich Gottes Worte zu hören glaubte. Eigenartig sei es gewesen, erzählte sie Erich später. Sie habe die Botschaft in ihrem Inneren gespürt. Still habe sie dagesessen und zugehört, wie der Herr sagte: »Helen, es ist Zeit, dass ihr Kinder bekommt.« Dieses Zeichen hatten Helen und Erich gebraucht. Und so bekamen sie zu Helens beiden Kindern aus erster Ehe noch drei Buben. Sie seien gottgewollte Söhne, gesegnet, alle drei, waren die Eltern überzeugt.

So kam Jonathan, Erichs Zweitgeborener, zu seinem Namen: Geschenk Gottes. Nur hatte der Vater keinen Platz in seinem Herzen, um dieses Geschenk anzunehmen. Erich war zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und mit dem Haus, das er für wenig Geld in Läufelfingen gekauft hatte. Helen fand, es sei mehr eine Bruchbude als ein Haus, aber das spielte keine Rolle, denn das Paar hatte fast kein Geld, und Erich überzeugte sie vom Potenzial seiner Errungenschaft. Er arbeitete Tag und Nacht, um die verlotterten Zimmer für seine wachsende Familie bewohnbar zu machen. Neben dem Umbau musste er arbeiten, mit dem Töpfern Frau und Kinder ernähren. Der Druck stieg, und seine psychischen Höhen und Tiefen raubten ihm die letzte Energie. Er war innerlich leer.

Hatte Erich seinen Erstgeborenen noch im Arm gehalten, für ihn gesungen und ihm die Sterne am Himmel gezeigt, war er bei Jonathan abwesend. Er hatte weder Zeit noch Kraft. Für Jonathan blieb keine Liebe übrig.

Der Bub war vier Monate alt, als die Familie das neue Heim bezog. Nach Jonathan bekamen Erich und Helen noch einen dritten Jungen. Bald also lebten sie zu siebt im Haus und ein paar Jahre später zu fünft, weil Helens Kinder aus erster Ehe erwachsen geworden und ausgezogen waren.

Läufelfingen ist eine kleine Gemeinde im Kanton Baselland und liegt – eingebettet in die Hügelketten des Juras – an der Grenze zum Kanton Solothurn. In Jonathans Kindheit lebten dort etwas mehr als tausend Einwohner. Die Menschen kannten einander. Das Haus war renovationsbedürftig und mehr schlecht als recht bewohnbar. Es gab zwar eine funktionierende Toilette und einen Herd. Doch das Wasser musste Helen draussen holen. Nach und nach aber wurde dank der unermüdlichen Arbeit von Erich, Helen und den Kindern aus dem einstigen »Ghütt«, wie Helen das Haus von Anfang an nannte, ein stattliches Wohnhaus. Elf Zimmer hatte es, alle verbunden durch einzelne Treppenstufen, jeder Raum mit einer anderen Höhe. Ein Labyrinth und ein Paradies für die Kinder, die überall neue Verstecke fanden.

Das riesige Stück Land, das zum Haus gehörte, verwandelte Erich mit der Zeit in einen wunderschönen Garten, wo im Sommer die Blumen in allen Farben blühten und Apfel-, Zwetschgen- und Quittenbäume in die Höhe schossen. Was er an Kartoffeln, Gemüse und Obst hergab, kam auf den Familientisch. Dazu noch Fleisch und Milchprodukte von Jonathans Götti, der einen Biobauernhof betrieb. Mehr brauchte die Familie nicht zum Leben.

Doch das Haus mit den vielen Holzöfen – in fast jedem Zimmer stand einer – und der grosse Garten wollten gepflegt sein. Die Kinder mussten mitanpacken. Holz hacken, die Fassade streichen, Fensterläden schleifen, die Gemüsebeete umstechen. Die Arbeit ging nie aus. Sie war hart, verband aber auch. Denn der Vater, der kaum präsent gewesen war zu Beginn von Jonathans Leben, war jetzt immer da. Entweder töpferte er in seiner Werkstatt, oder er arbeitete in Haus und Garten und leitete seine drei Söhne an. Er zeigte ihnen, wie mit Säge und Pinsel umzugehen war, welche Äste an den Bäumen sie schneiden sollten und wo sie das beste Holz zum Anfeuern fanden. Nach manchem Kraftakt in der Sommerhitze setzte sich der Vater verschwitzt mit seinen Buben im Schatten eines Apfelbaumes ins Gras und teilte mit ihnen eine Flasche Rivella. In diesen Momenten war Jonathans Glück perfekt.

Jonathan wuchs zu einem pausbäckigen Blondschopf in Latzhosen heran, der am liebsten barfuss mit seinen Brüdern über die Wiese jagte, im Dorfbrunnen badete und in der auf dem Gemeindegebiet von Läufelfingen gelegenen Ruine Homburg als Mutprobe über die vierzig Meter hohen Mauern balancierte. Ein Wildfang, der sich gern im Auto einschloss, sich darin Geschichten ausdachte und sogar dort übernachtete. Der mit den Freunden Indianer spielte und dabei brennende Pfeile durch die Luft jagte. Vater Erich schützte seine Söhne, als es im Dorf Ärger gab, weil sie mit Feuer gespielt hatten. »Lasst sie«, sagte er. »Das sind Kinder, die sollen ›füürle‹.«

Erich beflügelte die Fantasie und Spielfreude seiner Kinder. Er baute ihnen aus Ausschussholz ein »Indianerhaus« am Bach oder einen Tischtennistisch. Im grossen Estrich hängte er für sie zwei Schaukeln auf und liess sie den weitesten Sprung mit Kreide auf den Boden zeichnen. Er legte Matratzen aus, damit sie Kunststücke üben konnten. Erich war grosszügig. Seine Kinder mussten nicht nach Hause kommen, wenn die Sonne untergegangen war. »Nehmt die Taschenlampe mit«, sagte er. Wollten die Kinder abends nicht ins Bett, liess er sie länger aufbleiben. »Wir sind hier, um zu leben, und nicht bloss, um zu schlafen«, pflegte er zu sagen. Dann erzählte er Geschichten und brachte seine Buben zum Lachen. Einmal machte sich Jonathan dabei auf der Eckbank sogar in die Hose. Er fand seinen Vater originell. Erich war ein Macher mit ausserordentlichen Ideen, der den Kindern in seinen guten Zeiten keine Grenzen setzen wollte.

In seiner frühen Kindheit konnte Jonathan dieses Leben geniessen. Er war unbeschwert und fröhlich. Doch je älter er wurde, umso schwerer fiel es ihm, seine Freiheiten auszukosten. Denn er begann allmählich zu realisieren, dass sein Vater zwei Gesichter hatte. Dass auf seine guten Zeiten stets die schlechten folgten. Das war so sicher wie das Amen nach Vaters Gebeten. Jonathan erkannte Erichs Zustand mit der Zeit am Schlurfen der Hausschuhe auf der Treppe. Oder der Vater war unrasiert und stinkig, lag den ganzen Tag im Bett. Die Mutter sagte dann, er sei müde. Die Kinder waren überall im Weg. Jonathan wusste nie, in welcher Verfassung er den Vater antreffen würde. War er voller Lebensfreude? War er abwesend? Oder gar gereizt?

2019 ◼ Viele Jahre später – aus dem Kind ist längst ein Mann geworden – geht Jonny dem Bach entlang, in dem er in seiner Kindheit oft gebadet hat, und lässt seine Erinnerungen auftauchen. Er entdeckt die Lärche, die er als Bub im Garten gepflanzt hat. Den Zwetschgenbaum, den orangen Kamin auf dem Dach, den Schopf. Fast alles sieht noch aus wie damals, als er ein kleiner Junge war.

Seit dem Verkauf des Grundstücks vor drei Jahren ist er nicht mehr hier gewesen. Auch davor hatte er den Ort jahrelang gemieden. Denn in seinem Elternhaus hatte das Glück an manchem Tag in Hoffnungslosigkeit umgeschlagen.

Jonny, wie hast du die Stimmungsschwankungen deines Vaters erlebt?

Er war unberechenbar, was vieles sehr schwierig machte. Die Lebensfreude und Originalität, für die ich ihn als kleiner Junge bewundert hatte, konnte von einem Tag auf den anderen lähmender Passivität und Lethargie weichen. Dann war er dünnhäutig und reagierte – für mich als Kind unverständlich – mit rasendem Zorn. Zum Beispiel auf etwas, das ich gesagt hatte.

Was hat ihn in Rage gebracht?

Meist war der Auslöser, dass ich ihn provoziert und seine Überzeugungen infrage gestellt hatte. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was ich gesagt hatte, denn als kleiner Junge tat ich es nicht mit Absicht. Als ich etwa zehn war, kippte es. Mir wurde klar, wann ihm meine Worte nicht gefallen würden. Aber ich sagte trotzdem meine Meinung und nahm seine Wutausbrüche in Kauf. Meist ging es darum, dass ich mich ungerecht behandelt fühlte. Ich widersprach ihm und stellte damit nicht nur seine Autorität infrage, sondern auch ihn als Person. Das machte ihn fuchsteufelswild.

Wie reagierte er?

Er bestrafte mich.

Wie?

Mit Verachtung. Und mit Schlägen.

Dein Vater hat dich geschlagen?

Ja. Sassen wir am Tisch, hatte ich normalerweise nicht allzu viel zu befürchten. Dann hat er bloss ein- oder zweimal zugelangt. Aber wenn er mich an den Hosenträgern ins Hinterzimmer zog, war mir klar: Jetzt gibts richtig »Tätsch«. Am meisten schmerzten seine Schläge im Dezember und Januar. Da hatte mein Vater die Fitze vom Samichlaus. Manchmal versohlte er mir den nackten Hintern, und ich konnte danach nicht mehr richtig sitzen.

Was hat das mit dir gemacht?

Mehr als seine Schläge verletzten mich seine Passivität und Nichtbeachtung. Ich wusste nie so recht, in welcher Verfassung ich meinen Vater antreffen würde. Ungefähr mit sechs begann ich deshalb, mich von ihm zu distanzieren. Davor suchte ich immer seine Nähe, weil ich ihn bewunderte. Oft rannte ich zu ihm hin, nur um ihn zu umarmen. Aber irgendwann wollte ich das nicht mehr. Ich gab ihm auch nicht mehr die Hand, wenn er mir seine anbot. Und ich setzte mich nicht mehr auf seinen Schoss wie meine Brüder. Ich hatte mich bewusst dazu entschieden: »Nein, diesen Gefallen tue ich ihm nicht, das wäre nicht ehrlich, weil ich weiss, dass seine Stimmung im nächsten Moment umschlagen kann.« Ich wollte als vergleichsweise kleines Kind nicht mehr so tun, als sei alles in Ordnung.

Was hast du dabei empfunden?

Ich fühlte mich allein und fragte mich oft, warum ich mir selber diese Schranke setzte. Aber es war richtig. Denn nur so konnte ich aushalten, dass er am nächsten Morgen missmutig durchs Haus schlurfte und mich mit Nichtbeachtung strafte. Trotzdem hatte ich oft ein schlechtes Gewissen und entschuldigte mich vor dem Zubettgehen für meine Distanziertheit.

Warum hast du dich bei deinem Vater entschuldigt?

Nicht bei meinem Vater. Ich entschuldigte mich bei Gott.