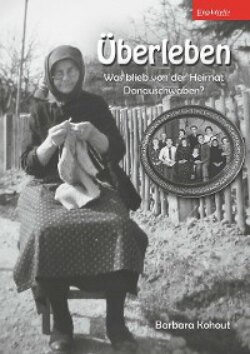

Читать книгу Überleben – Was blieb von der Heimat Donauschwaben? - Barbara Kohout - Страница 8

Das 19. Jahrhundert

ОглавлениеDer Beginn des 19. Jahrhunderts brachte Europa große politische Umbrüche. Die Napoleonischen Kriege zerstörten weite Teile des Kontinents. Die politischen Hoffnungen, die mit Napoleons Herrschaft verbunden gewesen waren, wurden schnell enttäuscht. Die dunklen Wolken am politischen Himmel gingen auch an der Regentschaft der Habsburger nicht vorüber. Und sie betrafen auch meine Vorfahren.

Mein Ur-Ur-Ur-Großvater beschloss, der Enge und den begrenzten Möglichkeiten seiner Heimat im Schwäbischen zu entkommen und in der Ferne ein neues Leben zu beginnen. Er ließ sich von den Gesandten Josephs II. anwerben und fand sich bei einem der vorgesehenen Sammelplätze ein. Von Ulm oder Regensburg aus wurden alle, die umsiedeln wollten, mit einer der sogenannten „Ulmer Schachteln“ auf der Donau bis Österreich verschifft.

Der ältere Bruder meines Urahns hatte den Hof der Familie in Schwaben gerbt. Wie es zu jener Zeit nicht selten war, blieb nur der Erbe auf dem Stammsitz der Familie. Der jüngere Bruder wollte unter keinen Umständen Knecht bei seinem Bruder werden. Die beiden Schwägerinnen sorgten durch eifersüchtige Streitereien auch für Unfrieden und ständige Spannungen, die die Brüder allmählich leid waren. So entschloss sich der Jüngere, mit seinem Erbteil eine eigene Existenz zu gründen. Der Ältere musste ihm das Erbe ausbezahlen.

Paul und Hedwig Englert mit Tochter Emma schlossen sich den Aussiedlern an. Gemeinsam mit ihnen verließ auch der jüngste Bruder die Heimat. Er wollte den französischen Werbern nicht in die Hände fallen, die unter den Bauernsöhnen Soldaten für Napoleon rekrutierten. Da er noch ledig war, blieb er in der Familie seines Bruders. Das erwies sich als Glück für beide.

Erst in Wien erfuhren die Siedler ihren endgültigen Zielort. Die Reise war nicht billig. Zunächst wurden nur Bewerber zugelassen, die mittleren Alters, bei guter Gesundheit und bestimmten Berufen zugehörig waren. Außerdem mussten sie 100 Gulden als Vermögen nachweisen. Im späteren Verlauf der Umsiedlung wird allerdings davon berichtet, dass man auch Siedler akzeptierte, die kein Vermögen hatten.

Die deutschen Herrscher hatten kein Interesse an der Ausreise der wohlhabenden Bauern. Sie war unter Strafandrohung streng verboten. Wer einen Ausreisewilligen zur Anzeige brachte, erhielt eine Belohnung. Der Delinquent dagegen verlor seinen gesamten Besitz.

Im Ankunftsgebiet erhielten alle die gleichen Starthilfen und Zuteilungen. Diese beinhalteten Ackerland, Wiesen, Hilfen zur Errichtung der Häuser, Saatgut für das erste Jahr und die Anschaffungen für Zug- oder Masttiere. Es wurden auch sogenannte Reisespesen von 6 Gulden ausbezahlt und für Unterkunft und Verpflegung gesorgt, bis die Selbstversorgung gesichert war.

Bis die Züge zusammengestellt waren, konnten zermürbende Wochen vergehen. Man bewilligte den Transport bevorzugt für (wohlhabende) Verheiratete. Deshalb gab es eine ganze Anzahl Kurzentschlossener, die sich noch in Regensburg trauen ließen. Die Reise donauabwärts war eine Strapaze. Wochenlang waren die Menschen unterwegs, zusammengepfercht auf engstem Raum und bei schlechter Verpflegung. Doch mein Vorfahre überstand die Reise und landete schließlich mit einem Tross Gleichgesinnter in Stanischitsch. Die Neuankömmlinge verstanden weder die Sprache noch die Kultur der Bewohner der 88 Häuser des Dorfes.

Für den Bau winterfester eigener Häuser war es zu spät. Die Neubürger wurden für den ersten Winter bei den Bauern in den umliegenden Ansiedlungen, den “Hodschags”, einquartiert. Die Gastgeber bekamen für jeden Übernachtungsgast von der kaiserlichen Komitatverwaltung in Sombor einen Kreuzer, den sogenannten Schlafkreuzer. Je mehr Menschen in einer winzigen Notunterkunft verstaut wurden, desto mehr Kreuzer sammelte der Bauer ein. Manche konnten auch in Militärunterkünften einen Winter verbringen.

Viele der Ankömmlinge überlebten den ersten Winter nicht, andere litten lebenslang an den Folgen: Die Unterkünfte waren kalt, feucht und eng. Die unhygienischen Verhältnisse bereiteten den Boden für Krankheiten. Besonders Mütter und kleine Kinder fielen Infektionskrankheiten, wie Lungenentzündung, Keuchhusten, Diphtherie, Masern oder der Ruhr, zum Opfer.

Aus den Eintragungen der Matrikelbücher geht hervor, dass in den ersten Jahrzehnten der Ansiedlung die Säuglingssterblichkeit horrend hoch war. Viele Kinder starben in den ersten Lebensmonaten. Es wurde Brauch, dem Nächstgeborenen den Namen des Verstorbenen zu geben. Man glaubte, Gott habe das tote Kind durch eine neue Geburt zurückgegeben.

Die “fleißigen, strebsamen, gehorsamen, frommen deytschen colonis“ wurden großzügig gefördert.

Die Errichtung des Siedlungshauses, die Anschaffung der Gerätschaften und der Tiere, des Saatgutes für die Folgejahre sowie der Nahrung kostete mindestens 200 Gulden. Wer die ganze Summe aufbringen konnte, nach heutiger Währung ca. 150.000 Euro, war für fünf Jahre von allen Steuern und Abgaben befreit, auch von der sogenannten Robot, der Dienstleistungspflicht. Das Siedlungsland, 30 Morgen Ackerland und 10 Morgen Wiesen, wurde den Siedlern kostenlos überlassen. Die Aussicht, Acker und Wiesen als Erbbesitz der Familie zu behalten, war Verlockung und Grund für die Zuwanderer, die alte Heimat zu verlassen. Ab dem sechsten Jahr begann die Steuer- und Robot pflicht.

Unter der Herrschaft Josephs II. wurde die Steuerfreiheit auf 10 Jahre verlängert. Das war auch sinnvoll. Bis das Land für die Bebauung gerodet und für die erste Saat vorbereitet war, verging geraume Zeit und es dauerte Jahre, bis es einen ausreichenden Ertrag und Gewinn abwarf.

Viele hatten das erforderliche Kapital nicht vollständig. Sie bekamen Stundung. Aber sie wurden dann bereits ab dem vierten Siedlungsjahr steuer- und abgabenpflichtig. Wie bei allen Geschäften auf Kredit war das für manchen, der mit großen Plänen und Hoffnungen kam, der Weg in Verlust und Armut. Sie kehrten nicht selten als Bettler in die alte Heimat zurück.

Der überlieferte Spruch: Dem Ersten der Tod, dem Zweiten die Not und erst dem Dritten das Brot, bewahrheitete sich oft.

Im Jahre 1800 erhielt Baron Redl von Rottenhausen Stanischitsch und seine Gemarkung als Donat (Geschenk oder Gunsterweisung) übereignet. Es war die Anerkennung der kaiserlichen Hoheit für seine gründliche Arbeit bei der Landvermessung. Aufgrund seiner Arbeit gibt es bis heute die Katasteramtsurkunden aus der Zeit der Donaumonarchie. Jeder, der Grund und Boden erwarb, konnte seinen Besitz nun urkundlich nachweisen. Baron Redl musste für das „Donat“ Grundsteuer entrichten. Auch ein Geschenk gab es nicht vollständig geschenkt.

Als “Patronius” hatte er für die religiösen Belange der Untertanen die Verantwortung zu übernehmen. Ein Teil der Kosten für die Seelsorger bezahlte er aus seinem eigenen Säckel. Den Rest mussten die “Colonis” berappen. Der Baron war geschäftstüchtig. Es gelang ihm, den Ertrag seiner Ländereien beträchtlich zu steigern. Da die Familie Redl katholischen Glaubens war, ließ er nur Katholiken zur Ansiedlung in Stanischitsch zu. Er hatte kein Interesse daran, arme Leute als Kolonisten auf seinem Land anzusiedeln.