Читать книгу Bis wir uns wiedersehen - Catherine Bailey - Страница 7

Teil I 1

ОглавлениеIm selben Dezember fuhr in einer klirrend kalten Nacht ein Wagen vorsichtig die Herrengasse entlang, vorbei an den ausgebrannten Häusern, die Innsbrucks reichsten Bürgern gehörten. Das Nummernschild und die blauen Scheinwerfer des schnittigen schwarzen Wagens mit der langen, niedrigen Motorhaube wiesen ihn als Gestapo-Auto aus. An der Ecke zum Rennweg bog er unter einem niedrigen Torbogen rechts ab, wobei die Räder auf dem Schnee rutschten.

Zu welcher Stunde – und an welchem Tag – dies genau geschah, ist nicht festzustellen. Die offiziellen Dokumente über den schrecklichen Zweck dieser Fahrt wurden wenige Monate später vernichtet.

Der Wagen fuhr ostwärts. Am Stadtrand bog der Fahrer, der die feldgraue Uniform der Waffen-SS trug, auf die Reichsstraße 31, die Hauptstraße durch das Inntal zur deutschen Grenze. Sein Auftrag war so geheim, dass er erst bei Dunkelheit von der örtlichen Gestapo-Zentrale losgefahren war. Wegen der Verdunkelung bestand keine Gefahr, dass andere Fahrer oder Passanten zwei seiner Fahrgäste sehen würden. Sie waren so klein, dass von außen nicht einmal ihre Köpfe sichtbar waren.

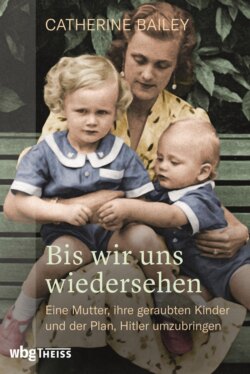

Mit verrenktem Hals konnte der Fahrer die Kinder im Rückspiegel sehen. Die Jungen saßen neben einer NSV-Schwester,* die sie auf der Fahrt begleitete. Sie waren zwei und vier Jahre alt und hatten blaue Augen und lange blonde Haare, die in Locken fielen. Beide trugen lange, handgenähte Wollmäntel, die ihnen viel zu groß waren, als hätte jemand erwartet, sie würden hineinwachsen.

Außerhalb der Stadt nahm der Wagen auf der langen, geraden Straße durch den Talgrund an Fahrt auf. Ringsumher wurde die gefrorene Landschaft vom Mondlicht erhellt, das der Schnee reflektierte. Zu beiden Seiten erstreckten sich flache Felder bis an die Berge, die auf mehr als 2000 Meter über dem Tal aufstiegen. Die Straße selbst war schneefrei, ein dünner schwarzer Strich auf der weißen Fläche. Nach schweren Schneefällen hatten Traktoren und Schneepflüge sie geräumt. Stabsoffiziere des Oberkommandos der Wehrmacht benutzten sie oft, denn sie war der schnellste Weg von Norditalien, wo die Wehrmacht eine Serie von Niederlagen erlitten hatte, zu Hitlers Hauptquartier in Berchtesgaden.

Die aneinandergeschmiegten Jungen waren Brüder. Offiziell gehörten sie zu niemandem. Drei Monate zuvor hatte die SS sie mit Gewalt ihrer Mutter entrissen und ihre Identität gefälscht. Auf Befehl Heinrich Himmlers, des Reichsführers SS, hatte das Innenministerium die notwendigen Dokumente ausgestellt. Neue Geburtsurkunden mit falschem Namen und erfundenem Geburtsdatum und -ort erlaubten es der SS, als rechtmäßige Betreuer der entführten Kinder aufzutreten. Sie hießen jetzt »Vorhof«. Den älteren Jungen hatte das Ministerium »Konrad« genannt, den jüngeren »Robert«.

Im blauen Scheinwerferlicht zeigten sich auf den Feldern seltsame, schneebedeckte Formen. Die parallel zur Straße laufende Bahnstrecke war die Hauptversorgungsroute für die Wehrmacht in Italien, und die Amerikaner hatten sie seit Wochen bombardiert. Trümmer von diesen Angriffen waren über die Felder verstreut. Der Inhalt umgestürzter Bahnwagen war mit Schnee bedeckt, und abgeschossene Flugzeuge waren an den Spitzen ihrer Propeller erkennbar. In dieser dünn besiedelten Gegend sah man manchmal ins Innere eines Hauses, dem die von Bomben zerstörte Außenwand fehlte.

Im Lauf des Tages hatte die Gestapo ein streng geheimes Fernschreiben mit dem Befehl erhalten, die Kinder abzuholen. Es kam aus dem Reichsicherheitshauptamt, Himmlers Berliner Zentrale. Die beiden Jungen sollten in ein NSV-Waisenhaus in Wiesenhof gebracht werden, einem Bergdorf hoch über Innsbruck.

Es war nicht weit. Bei Hall, einer wohlhabenden mittelalterlichen Stadt, zwölf Kilometer von Innsbruck entfernt, bog der Wagen in die Berge ab. Von hier aus waren es noch fünf Minuten zum Waisenhaus.

Außerhalb der Stadt stieg die Straße steil an. Rechter Hand lag hinter einer langen Mauer ein ehemaliges Kloster, das jetzt als Heilanstalt diente. Auf seinem Gelände befanden sich die frischen Gräber von über 200 Opfern des NS-Euthanasieprogramms. Männer, Frauen und Kinder von vierzehn bis neunzig Jahren waren von der Gestapo ermordet worden, weil sie körperlich oder geistig behindert waren.

Weiter oben am Berg standen Häusergruppen zu beiden Seiten der Straße. Dies war der Rand von Absam, einem Dorf mit rund 1200 Einwohnern, von denen 98 % der NSDAP angehörten. Die Häuser waren hübsch im alpinen Stil dekoriert. Holzschnitzereien, eine jahrhundertalte Tiroler Tradition, hingen unter den Giebeln, und Fresken mit religiösen Szenen schmückten die Wände. Auf einigen war Maria Schutz zu sehen, die Schutzpatronin der Familien. Sie breitete die Arme um die Kinder aus, die sich unter ihren langen Mantel drängten. Im Dorfkern waren vor Kurzem zwei Linden gepflanzt worden, ein Geschenk des Tiroler Gauleiters Franz Hofer für die Treue der Gemeinde zur Partei. In der germanischen Mythologie, die von den Nazis gepflegt wurde, war die Linde heilig und ein Symbol der Gerechtigkeit. Unter ihren Ästen wurde Gericht gehalten; man glaubte, der Baum werde dabei helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Oberhalb von Absam wand sich die Straße durch einen Wald. Als sie ein Hochplateau erreichte, auf dem im Sommer Kühe grasten, verengte sie sich zu einer Spur. Hier lagen dichte, wellige Schneewehen, die vom Wind geformt waren, der ins Tal blies. Auf der einen Seite stieg der nackte Fels mehrere Hundert Meter zum Gipfel des Großen Bettelwurf empor. Der Weg schlängelte sich entlang des Berges und machte dann eine Kurve, an der jemand einen einsamen Bildstock für die Jungfrau Maria errichtet hatte. Gleich danach kam das Waisenhaus.

Im schwachen Mondlicht waren seine Umrisse dem Fahrer vertraut. Er brachte oft Kinder in der Dunkelheit hierher.