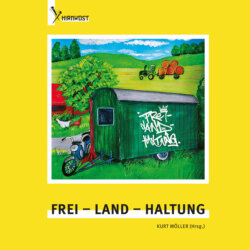

Читать книгу Frei - Land - Haltung - Группа авторов - Страница 12

KINDHEIT UND JUGEND AUF DEM LAND: WAS DIE FORSCHUNG WEIß

ОглавлениеDie großen Kinder- und Jugendstudien in Deutschland verschaffen in Hinsicht auf regionale Unterschiede nur wenig verallgemeinerbare Erkenntnisse. Und wenn solche Differenzierungen gemacht werden, dann geht es meist um Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, weniger um Stadt-Land-Vergleiche. Insgesamt muss man eher eine Schieflage der Jugendforschung zugunsten der Analyse der Lebenssituationen und -stile in urbanen Räumen ausmachen, wenn man nicht sogar den Eindruck gewinnt, die Untersuchung ländlicher Lebenslagen und Lebenswelten von Minderjährigen sei „zu einer bloßen Fußnote“ einschlägiger Studien „verkommen“ (Herrenknecht o. J.: 3).

Zwar lässt sich seit Mitte der 1950er Jahre bis heute eine Reihe von Untersuchungen über Jugendliche und Jugendarbeit auf dem Lande finden (vgl. im Überblick Stein 2013: 44 f.; aktueller auch z. B. Becker/Moser 2013; Faulde/Grünhauser/Schulte-Döinghaus 2019), allerdings zeichnen sie ein Bild, das nicht selten klischeehaft wirkt und lange zwischen dem Bild einer im Stadt-Land-Vergleich benachteiligten und marginalisierten Jugend auf dem Land und dem Bild einer idyllisierten, unbelasteten, sicheren und geborgenen (Dorf-) Kindheit und Jugend auf dem Land hin und her gependelt ist (vgl. Herrenknecht o. J.). Seit den 1980er und 1990er Jahren mehren sich Studien, die das „Bild einer ländlichen Jugend zwischen Tradition und Moderne“ (Grund 2002: 41; so auch noch Vogelgesang/Kersch 2016: v. a. 206) zeichnen. In den letzten 20 Jahren herrschen Ansätze vor, die Skizzen einer „pluralisierten Jugend im regionalen Dorf“ (ebd.: 57) entwerfen, also die Heterogenität von in ländlichen Gebieten Aufwachsenden und ihre vermehrten regionalen, das heißt nicht (mehr) nur vornehmlich lokalen sozialen Bezugnahmen betonen.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, wenn die „Nebeneinanderexistenz“ verschiedener ländlich geprägter Kindheits-(und Jugend-)muster konstatiert wird (Herrenknecht o. J.): Obwohl quantitativ deutlich auf dem Rückzug, hält sich in Nischen noch eine „alt-dörfliche“ Kindheit und Jugend, die noch stark von der bäuerlichen Arbeitswelt, der Mithilfe im Haushalt, auf dem Feld und bei der Betreuung von Geschwistern sowie vom Spielen im Freien geprägt ist. Zugleich wird eine seit den 1960er Jahren zunehmend auftretende „lokal-dörfliche“ Kindheit und Jugend registriert, die der Bedeutungsverlust bäuerlicher Landwirtschaft, das Anwachsen von Neubaugebieten mit (oft zugezogenen) Berufspendler*innen, der Rückgang von tradierten Strukturen dörflicher Kontrolle, die „Zonierung der Kindheit in feste Spiel-, Aufenthalts- und Bewegungsräume“ bei durchaus noch verbreitet vorhandener Nutzung naturnaher und unbeaufsichtigter Flächen kennzeichnet. Das jüngste Muster der „regional-dörflichen“ Lebensweise hat diese beiden Zeitkulturen zwar in den Hintergrund treten lassen, aber nicht völlig verdrängt. Ihre Merkmale sind vor allem die Privatisierung, Verhäuslichung und umfassendere (sowie im Vergleich zu früher stärker altersgetrennte) Institutionalisierung des Aufwachsens, die durch Mobilitätszuwächse und -erfordernisse, Mediatisierung und das Hereinbrechen regionaler, ja globaler Einflüsse in die lokale Kultur ergänzt werden (ebd.: 6–10). So konstatieren dann auch Becker und Moser (2013) in ihrer Online-Befragung von 2.600 14- bis 18-Jährigen in drei westlichen und drei östlichen Bundesländern für das Thünen-Institut, dass es „die“ Jugend in ländlichen Räumen nicht gibt und sich der Kommunikations- und Aktionsradius vor allem durch neue Beschulungstendenzen vom Lokalen ins Regionale, nicht zuletzt aufgrund verbesserter Mobilität und Mediatisierung, aber auch darüber hinaus auf Großstädte, das Ausland und Internetaktivitäten ausgeweitet hat.

So entsteht für viele ein Lebenszusammenhang, der gleichermaßen ländliche wie städtische Prägungen aufweist, einerseits im Lokalen und in regionalen Besonderheiten verhaftet ist, andererseits Aspekte jener Welt integriert, die (z. T. weit) über diese Rahmungen hinausreicht (vgl. auch Vogelgesang 2013). Eben diese Doppelexistenz geben auch viele Interviews im vorliegenden Buch zu erkennen.

Aber was wissen wir genauer über diese recht großrahmig zugeschnittenen Entwicklungen hinaus in Hinsicht auf die konkreten Lebensumstände und Lebenswelten von in ländlichen Strukturen aufwachsenden Kindern und Jugendlichen heute? Was lässt sich über die Beschaffenheit von Wohnformen, Familienkonstellationen, Arbeit, (Aus-) Bildung, Freundschaften, Vereinsbindungen etc. herausbekommen? Und: Wie wohl oder unwohl fühlen sich junge Menschen mit ihrem Leben auf dem Land? Fühlen sie sich tatsächlich benachteiligt durch ein Leben „am Arsch der Welt“? Leiden sie also unter Landfrust? Oder verspüren sie im Gegenteil so etwas wie Landlust? Zieht es sie weg oder wollen sie bleiben?

Einige Antworten auf solche Fragen lassen sich bei einer Durchforstung der mehr oder minder aktuellen Fachliteratur zum Thema gewinnen.