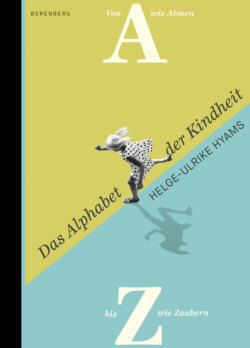

Читать книгу Das Alphabet der Kindheit - Helge-Ulrike Hyams - Страница 21

Blind

Оглавление»Die Blindheit ist zwar ein Hemmnis, doch zum Unglück wird sie nur durch den Unverstand.«

Jacques Lusseyran

Der Junge namens Elias kommt mit seinen Eltern in das Kindheitsmuseum.49 Ich hole aus einem Glasschrank die winzigen bleiernen Spielzeug-Tiere. Pferde, Kühe, Schafe, Hasen und darunter – als originelles Unikum – eine Muttersau mit neun säugenden Babys. Elias hält die Schweinegruppe in seiner rechten Hand, streift mit der linken über die Bleifigur, angespannt tastend nach Antwort, was er da in der Hand hält. Das braucht Zeit. Die Mutter, ungeduldig wie manche Mütter sind, will helfen, spricht das Wort aus. Elias schlägt nach ihr. Er will entschieden keine Hilfe. Er will selbst sehen, selbst begreifen.

Wie oft habe ich solche und ähnliche Szenen mit blinden Kindern erlebt. Ach, wenn man sie doch nicht so gnadenlos in die Welt der Sehenden zerren wollte! Wenn man ihnen doch ihre Sichtweise, ihr eigenes Sehen ließe! Die Blindheit, sagt der französische Schriftsteller Jacques Lusseyran, der mit acht Jahren das Augenlicht verlor, »ist zwar ein Hemmnis, doch zum Unglück wird sie nur durch den Unverstand«50, und sicher meint er den Unverstand der Erwachsenen.

Zugegeben: In einer Welt wie der unsrigen, die so stark auf Visuelles ausgerichtet ist, auf Sehen und Gesehenwerden, auf Räume und Raumdurchwandern, fehlt dem blinden Kind etwas Wichtiges. Aber das gesunde blinde Kind besitzt ein ungeheures Potential, diesen visuellen Mangel auszugleichen. Es schafft sich seine eigene kleine Welt, indem es seine übrigen Sinne, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken, auf wunderbare Weise einsetzt und damit alles verzaubert: »In wenigen Monaten«, schreibt Lusseyran, »war mein persönliches Universum zu einem Farbatelier geworden … Ich war nicht Herr über jene Erscheinungen. Die Zahl Fünf war stets schwarz, der Buchstabe L hellgrün, das Gefühl des Wohlwollens zartblau.«51

Im Grunde ist das blinde Kind andauernd damit beschäftigt, sich die äußere, sichtbare Welt nach innen hin zu übersetzen. Das beginnt mit Geräuschen: Ein kleines Mädchen hört das Knarren eines Sessels und fragt die im Zimmer anwesende Frau: »Bist du müde?«52 Es hat gelernt, über winzig kleine, für die anderen Menschen kaum wahrnehmbare Laute Auskunft und Orientierung zu erlangen, und meistens folgt es dabei seiner eigenen Logik.

Wir Sehenden nehmen nur das Äußere einer Stimme wahr, die Höhe, die Tiefe, vielleicht die Modulation. Das blinde Kind jedoch hört und erspürt in der Stimme des anderen dessen tiefe innere Schichten, die wahre Gestimmtheit. Es erlebt Sympathie und Antipathie, Anteilnahme oder Desinteresse, und normalerweise täuscht es sich in der Stimme nicht.

Hinzu kommt noch der Geruch. Weil dem blinden Kind die Vergleiche aus der Bilderwelt der Sehenden fehlen, kann es nur auf seine innere Erfahrung zurückgreifen. Der Geruch steckt in allem. Nichts, gar nichts in der Welt existiert ohne Geruch, und sei er auch noch so fade. Für die Sehenden ungewohnt, klammert sich das blinde Kind an Gerüche, fühlt sich von ihnen angezogen, getröstet, beheimatet, abgeschreckt oder abgestoßen. Der Geruch eines Menschen ist wie sein Fingerabdruck, unverwechselbar. Er enthält alles Wesentliche über ihn. Deshalb beriecht das blinde Kind so gern die Menschen um sich, und es teilt sie ein nach dem Muster »du riechst gut – ich mag dich« und seinem Gegenteil.

Gegenstände erschnuppert das blinde Kind: die Wand, das Kissen, die Tür, die Tasse und den Waschlappen – alles hat seinen eigenen, unverwechselbaren Duft. Kaum ein Sehender kann sich in die Feinheit der Welt der Gerüche hineinversetzen. Wir sind verwöhnt von Rosen-, Vanille- und Bratenduft, vielleicht auch angezogen von frisch gegossenem Teer oder Leder, aber unsere Nase ist viel zu grob, Porzellanelefanten, Blechdosen und Leinenhosen zu erriechen.

Das Schmecken ist noch als Steigerung des Riechens zu begreifen. Wie selbstverständlich führen blinde Kinder bekannte und unbekannte Gegenstände immer zuerst in den Mund: Hier geht es um die Substanz. Das Kind lernt unterscheiden: Süßes, Wärmendes, Nährendes – und auf der anderen Seite Bitterkeit, Säure und sogar Giftiges. Viele Erzieher fühlen sich genervt durch das dauernde Schmecken und Riechen der blinden Kinder. Sie mögen es nicht, sich an Haaren, Gesicht oder Bauch beriechen oder ablecken zu lassen, und sie versuchen, den Kindern diese vermeintliche Unart auszutreiben beziehungsweise abzuerziehen. Sie ahnen nicht, wie feindlich sie damit dem Kind begegnen. Das blinde Kind braucht das Hören, das Riechen und Schmecken als zentrales Erkenntnismittel, es braucht sie gleichsam als Schlüssel zur Welt. Nicht zufällig sind dies die Wahrnehmungskategorien, die sowohl das Kind im Mutterleib als auch die Menschheit in ihrer Entwicklungsgeschichte jeweils vor dem Sehen entwickelten, und in diesen Tiefendimensionen der Wahrnehmung steckt bisweilen mehr Wahrheit als im Sehen selbst. Nicht zufällig sind die großen Seher der frühen Vergangenheit oft blind. Und nicht zufällig lässt der französische Dichter Jacques Prévert in seinem Gedicht Sonntag das blinde Kind als hellsichtig erscheinen: »… nur ein blindes Kind bleibt mit deutendem Finger stehn.«53