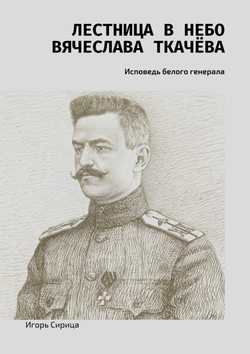

Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава 7.

Киев-Одесса-Екатеринодар: 1913

ОглавлениеПосле завершения маневров Киевского военного округа Ткачёв задумал совершить перелет из Киева через Одессу в Екатеринодар, получив разрешение Воздухоплавательной части Главного управления Генерального Штаба.

Цель этого перелета: 1) тренировка в продолжительных полетах; 2) ориентировка в незнакомой местности по плану и по солнцу; 3) знакомство с полетами при различных условиях, как-то: во всякое время дня и ночи разнохарактерной местностью: болотистой, гористой, лесистой, над степью, над пространствами, окаймленными с разных сторон морями; 4) знакомство с полосой местности, лежащей недалеко от австрийской границы; 5) тренировка в выборе на незнакомой местности посадки для спуска и в самих спусках. В Винницу и Бирзулу заранее был выслан бензин, масло и нижн [ие] чины184.

Этот перелет – Киев-Одесса-Екатеринодар – в условиях как бы военного времени, дал мне колоссальную практику и принес неоценимую пользу. Ведь каждый этап, каждая остановка давали что-то новое, еще не испытанное.

На перелете Киев-Винница [2 октября 1913 года], благодаря прекрасной погоде – чудный осенний день, – имея перед глазами лишь карту мелкого масштаба, легко было ориентироваться даже по небольшим перелескам, глубоким оврагам и маленьким населенным пунктам. Еще подлетая к Виннице, я с высоты увидел железнодорожную станцию и вблизи ее заметил удобную площадку для спуска.

Молодцы мотористы не заставили меня долго ждать: вскоре появились бензин и касторка, и возле моего аэроплана закипела работа. Я, по заведенному мною правилу, осмотрел крепление крыльев, действие рулей и улегся под своим «Ньюпором», чтобы немного отдохнуть, а мотористы, наполнив горючим и маслом баки до отказа, приступили к промывке свечей и осмотру всех проводников для работы мотора.

Около 10 ч. утра я, наконец, взлетел. К сожалению, благодаря направлению ветра, подъем пришлось совершать против гор, покрытых лесом, и полные баки, слабый мотор и уже начавшееся основательное «рему» не дали мне возможности подойти к ним на необходимой высоте, и мой «Ньюпор», очутившись над беспорядочно разбросанными хребтиками, попал в лабиринт воздушных вихрей и восходящих и нисходящих потоков воздуха. Чтобы набрать высоту, я стараюсь идти по прямой против ветра, но горы поднимаются все выше, а мой аэроплан, пересекая лощины и ущелья, снижается и приближается все ближе и ближе к верхушкам деревьев. Опасаясь дальнейшей потери высоты, я начинаю лавировать вдоль хребтиков, где восходящие волны несколько поддерживают мой «Ньюпор». «Что же мне теперь делать? – с волнением думал я, – не могу набрать высоты! Повернуть обратно, чтобы уйти от этих проклятых гор, но идти по ветру – аэроплан, наверное, прибьет к земле. Лавировать дальше? А что ожидает меня там – впереди? Где гарантия, что где-нибудь не налечу на откос горы или на лес?» И пришлось выбрать наименьшее зло: на одной из полянок, хоть и не особенно удобной для посадки, я опустился, повредив немного шасси, но этим спас аэроплан и себя.

Возвращение аэроплана сухопутным путем в Винницу, небольшая оправка шасси – вот и пропал у меня целый день. Перелет Винница-Бирзула был очень легким, можно было лететь и без карты – вдоль железнодорожного пути. Подлетая к Бирзуле, я еще издали выбрал место для спуска в каком-то обширном дворе, но, уже снизившись, увидел, что его длина для меня недостаточна. Включаю мотор, перескакиваю (точно ворона) через крыши каких-то деревянных построек и… перед моими глазами большая пустая базарная площадь – я на нее и спускаюсь.

Подкрепившись немного на вокзале, я возвращаюсь к аэроплану, где усердно работали мотористы, делаю тщательный осмотр его и нахожу в педали для искривления (гоширования) крыльев глубокую поперечную трещину.

Я задумался: «Выдержит ли она до Одессы? Ведь дальше-то лететь придется в „рему“, следовательно „гош“ будет мне особенно необходим. Снять педаль и для ее заварки послать моториста в Одессу – опять пропадет день».

– Попробую!

Я начал делать на ней прыжки, т.е. испытывать прочность ударами тяжести своего тела – в 4 пуда. Трещина не увеличивалась.

– Полечу!

Этот перелет был не из легких – сильное дневное «рему» пришлось парировать очень осторожными мягкими нажимами на педаль кривления крыльев.

В Одессе я спустился на хорошо знакомое мне поле. Там никто меня не ожидал, но на аэродроме в это время были представители аэроклуба и школы, которые меня радушно приветствовали. […]

Мой прилет в Одессу был сенсацией для аэроклуба и для Кадетского корпуса, с которыми я расстался лишь год тому назад. Устраивались традиционные банкеты. Но эти радушные встречи не заполнили меня всего: на душе была забота – просить разрешение от высшего авиационного начальства в Петербурге продолжить полет на Кавказ – в Екатеринодар.

Через несколько дней это разрешение было получено, и я начал готовиться к новому перелету. В штабе военного округа запасся необходимыми 10-верс [тными] картами Крыма и Кубани, и стал изучать маршрут и намечать остановки, с учетом ненадежности мотора185.

Начальный этап перелета и времяпрепровождение Ткачёва в Одессе широко освещалось местной газетой «Одесские новости». В заметке «Из Киева в Одессу на аэроплане» от 5 октября отмечалось: «Вчера в 4 часа дня на Стрельбищное поле спустился сотник Ткачев, прилетевший из Киева с пассажиром солдатом-механиком на аэроплане «Ньюпор‟. Старый питомец Одесской авиационной школы, боевой воспитатель Одесского кадетского корпуса, господин Ткачев был встречен одесскими авиаторами восторженно. Свой перелет сотник Ткачёв совершил при весьма неблагоприятных условиях. Вылетев из Киева 2 октября, он долетел за 3 часа при сильном ветре до Винницы, где переночевал. На следующий день проливной дождь заставил сотника Ткачёва остаться в Виннице, и только вчера утром ему удалось подняться при сильном порывистом попутном ветре. Сотник Ткачёв опустился в Бирзуле, где отдохнул и затем продолжал полет без остановки до Одессы. Весь путь от Киева до Одессы (около 600 верст) сотник Ткачёв покрыл за 6 часов полета. Смелый авиатор пробудет в Одессе несколько дней. Одесский Аэро-Клуб будет чествовать его банкетом»186.

Через день «Одесские новости» поместили заметку «Чествование сотника Ткачёва»: «Члены Одесского Аэро-Клуба, воспитанники школы авиации и любители воздухоплавания чествовали вчера своего гостя – сотника Ткачёва, прилетевшего из Киева в Одессу на аэроплане. Банкет состоялся в помещении школы авиации на Стрельбищном поле и привлек много гостей. Сотник Ткачёв окончил Одесскую школу авиации и своими полетами выдвинулся на первое место. После полетов Ткачёва в Одессе в присутствии Высочайшего покровителя воздухоплавания Великого Князя [Александра Михайловича], летчик был зачислен в Севастопольскую воздухоплавательную школу. До банкета, на который прибыл Начальник Кадетского корпуса Генерал Радкевич, сотник Ткачёв совершил ряд блестящих полетов на своем «Ньюпоре‟. В качестве пассажира с сотником летал Генерал Радкевич. Полеты совершили также с пассажирами капитан Греков и К. Л. Маковецкий. Банкет, на котором было много военных, затянулся до вечера»187.

Ткачёв с долей иронии относился к газетным публикациям.

[…] что касается заметок из «Одесских новостей» – они написаны досужим корреспондентом (они в то время в авиационном смысле были очень малограмотными), то в этих заметках много неточностей. А вот подробностей о чествовании меня Одесским Аэро-Клубом, к тому же в присутствии директора кадетского корпуса генерала Радкевича – об этом, к стыду своему, я основательно забыл188.

Не отставали от газет в освещении перелета Ткачёва и специализированные журналы. Так, например, «Воздухоплаватель» сообщал своим читателям: «Военным летчиком 3-й авиационной роты сотником Ткачёвым, с разрешения Начальника генерального штаба, совершен перелет Киев-Одесса. Начальником воздухоплавательной части Главного управления генерального штаба была получена 7 октября от президента одесского аэроклуба [А. А. Анатра] телеграмма следующего содержания: «С чувством глубокого удовлетворения спешу сообщить о неожиданном для всех выдающемся и лихом перелете Киев-Одесса при осенней крайне неблагоприятной погоде питомца аэроклуба сотника Ткачёва‟»189.

В процессе подготовки к продолжению перелета Ткачев произвел существенную корректировку маршрута, что было вызвано мерами безопасности.

Почти на всем протяжении моего перелета – местность как стол ровная, садись где угодно! Но на пути были два серьезных препятствия – широкое (больше 10 в [ерст]) гирло Днепра и Керченский пролив. Над тем и другим надо было лететь выше 1000 м [етров], чтобы при неожиданной остановке мотора можно было бы попытаться спланировать на сушу. Почему я и избрал для своих остановок не Херсон, а Алешки (с другой стороны Днепра), и не Керчь, а Тамань.

Определив, таким образом, остановки в Алешках, Джанкое и Тамани, я выслал своих мотористов вперед. Они должны были на этих базах подготовить горючее.

Через несколько дней я вылетел [10 октября]. Ориентировка была очень проста – справа почти все время маячил берег моря.

Подлетаю к Алешкам, снижаюсь и… о ужас! Вокруг всего местечка сплошные зыбучие пески. А ведь я специально изучал по двухверстке окрестности Алешек, и там было кругом лишь белое поле. Около 15 минут кружился над Алешками. Хорошо, что я всегда рассчитывал на запас бензина и искал, где же мне сесть. Наконец, вижу широкую улицу, по которой двигаются груженные соломой возы. Пугаю мотором лошадей, и возы сворачивают в сторону, а я спускаюсь на дорогу.

По-видимому, и мотористы, приехав в Алешки, нашли, что только на этой улице и можно меня ожидать. Бензин был налит, осмотр аэроплана и мотора закончен, и я продолжил свой путь на Джанкой.

Не трудно было ориентироваться и здесь, хотя подо мной расстилалась сплошная степная пустыня (железной дороги тогда здесь не было), а на борту аэроплана компаса не было, но я сначала держал грубо курс по солнцу, а поднявшись на высоту, вскоре увидел справа очертания берега моря.

В Джанкое местом для спуска послужила также что-то вроде базарной площади. Пообедав в буфете железнодорожной станции, я вернулся к аэроплану, где усердные мотористы заканчивали свою работу.

Я вылетел…

Еще было не поздно, и я рассчитывал к вечеру быть в Тамани. Но не прошло и полчаса, как начались перебои и, наконец, к несчастью (а быть может и к счастью, что это случилось здесь, над ровным, как стол, полем, а не дальше!) мой мотор совсем затух. «Что за причина?» – терялся в догадках, осматривая мотор и все проводники.

Джанкой был недалеко, и я вызвал оттуда своих мотористов. Больше часа помучились мы, пытаясь запустить мотор. Подача бензина нормальная, магнето и все проводники от него исправны, а вспышки нет?! И только когда уже измученный моторист, работая изогнутый в три погибели внутри кабины аэроплана, стал проверять все изоляции, то он, наконец, сделал неожиданное для всех нас открытие: проводничок, идущий к выключателю на ручке управления и лежащий в одном месте на металлической обшивке головы аэроплана, протерся и дал соединение на массу. «Вот я и не долетел в один день до Тамани, – подумал я с досадой, – а ведь возможность была полная».

На другое утро, сделав тщательный генеральный осмотр аэроплана и всех устройств информации, я взлетел и, перетянув благополучно на высоте 1500 м [етров] Керченский пролив, опустился в Тамани, как раз у подножья памятника в честь запорожцев, высадившихся здесь в 1792 году при их переселении из устья Днестра на Кубань190.

Вскоре меня окружила любопытная толпа, видевшая впервые крылатую машину. Появился даже представитель власти – то ли станичный атаман, то ли его помощник.

– А где мои мотористы? – задал я вопрос и получил поразивший меня ответ.

– Не знаем!

– Да разве из Керчи сюда не приезжали солдаты с бензином?

– Нет, никого не было!

Пришлось попросить поставить охрану у аэроплана, а самому отправиться на пароходе в Керчь191.

Полвека спустя, в 1964 году, когда в мартовском №12 популярного в СССР журнала «Огонек» был опубликован очерк Ткачёва «Я пробую крылья», в котором был отражен и эпизод с посадкой в Тамани у памятника192, на адрес редакции журнала обрушился поток писем восторженных читателей, которые были перенаправлены автору. Одно из писем было довольно любопытным: «Я коренной уроженец Тамани, той Тамани, где 50 с лишним лет тому назад Вы, совершая героический перелет из Киева в Краснодар193, приземлились на аэроплане. Кое-кто из толпы, как Вы пишете, окружавшей аэроплан, живы и сейчас, и помнят это. К сожалению, я не был тогда в станице (октябрь месяц – учился в Краснодаре). Сообщил мне об этом знаменательном происшествии наш сосед Данил Данилович Дзюба, живущий в Тамани и сейчас. По моей просьбе он сделал «допрос» очевидцам. […] эти люди до сих пор помнят об этом событии, гордятся тем, что летчик был русский (да еще казак), рады, что они дожили до этих лет, были свидетелями […] и что Вы снова дома. Приводят даже такие подробности, что после Вашего приземления приехал станичный атаман Самойленко, а с ним Т. П. Фока (крупный грек-хлебопромышленник), который, обратившись к собравшимся, сказал: «А ну, кто сварит летчику борщ с курицей, я заплачу‟. Другие утверждают, что борщ был сварен и Вы обедали где-то в крайней хатенке. […] Они все – буквально все! – пишут, что аэроплан приземлился за станицей, а не около памятника запорожцам. Между «свидетелями‟ начался спор, и они ждут Вашего подтверждения, что Вы спустились в действительности за станицей и кто из них прав»194.

Чтобы исключить все сомнения в достоверности его слов, Ткачёв во второй редакции воспоминаний сделал акцент на эпизоде с посадкой у памятника казакам в Тамани (об этом ниже).

В Керчи через коменданта я отыскал своих мотористов, и мы отправились в склад «Стандарт ойл», который, оказывается, был виновником того, что горючее и масло не были своевременно доставлены в Тамань.

Купленные мною бензин и касторку солдаты перевезли на пристань и погрузили на специальный пароход, предоставленный в мое распоряжение начальником порта.

Уже вечерело, когда пароход отшвартовался и взял курс на Тамань. Капитан чем-то был недоволен, вероятно тем, что еще до отхода он предложил мне переночевать в Керчи, но я наотрез отказался.

Недалеко от Тамани, когда совсем смерклось, пароход вдруг начал делать какие-то непонятные для меня маневры: то остановится и даст задний ход, потом возьмет новый курс, но через короткий промежуток времени снова остановка и опять задний ход. Я вышел из каюты и подошел к капитанской рубке.

– Что случилось, капитан? Как понять эти маневры?

– Очень просто, вы не захотели оставаться ночевать в Керчи, а теперь будем мучиться: Тамань-то ведь почти под носом, а пройти к ней в этой темноте не наскочив то на одну, то на другую отмель невозможно, а путевые световые буйки, благодаря осеннему расписанию без ночных рейсов, все сняты. Идемте, есаул, назад, – предложил мне снова капитан.

«Плохой же он моряк, если не может в темноте взять правильный курс на хорошо знакомой ему трассе», – подумал я и ответил:

– Нет, капитан, мне надо уже с рассветом подготовить аэроплан для вылета на Екатеринодар.

Почти целый час помучился наш капитан, лавируя среди песков Таманской косы, и, убедившись, наконец, в безнадежности попыток достигнуть Тамани, я согласился на возвращение в Керчь.

Когда пароход вышел на морскую пучину и вдали показался Керченский маяк, ко мне подошел капитан и сказал:

– Вы, есаул, напрасно огорчаетесь: чуть забрезжит рассвет, мы отойдем от Керчи и еще раньше 8 часов утра прибудем в Тамань.

На другой день около 9 часов утра я вылетел из Тамани и вскоре подо мной засверкали воды родной Кубани…

Примерно в 11 часов я подлетел к Екатеринодару. Здесь выбирать долго место для спуска не пришлось: возле бегового поля, между рощей и Черноморским вокзалом был огромный пустырь, вот я на него и сел195.

Аэроплан окружили появившиеся откуда-то мальчишки, подошли и железнодорожные служащие, начались расспросы.

– Откуда вы прилетели?

И когда я ответил: «Из Киева!», все пооткрывали рты.

«На этой опасной, смертоносной машине прилететь из Киева?!» – подумали некоторые из них и недоверчиво покачали головами.

Подъехал извозчик и с него выскочил и подошел ко мне с серебряными погонами и белым кантом приветливо улыбающийся подъесаул.

– Адъютант Войскового штаба, подъесаул Зубков. По приказанию начальника штаба прибыл в ваше распоряжение, – представился он.

– Как это могло случиться, я только что спустился и уже мне в помощь появился офицер, назначенный начальством?

– Да мы ведь узнали о вашем прилете в Тамань еще вчера вечером, вот сегодня с утра и поджидали. Что же вам надо и чем я могу быть полезен?

– Прежде всего, дать охрану к аэроплану, потом найти место для его стоянки и устроить хотя бы примитивный навес.

– Пока что, оставим у аэроплана приехавшего со мной писаря, – ответил Зубков, – а позже устроим все, как вы желаете. А сейчас едемте в наш штаб, там вас с нетерпением ждет начальник Войскового штаба генерал Ляхов.

– Это бывший начальник казачьей персидской бригады? – поинтересовался я.

– Да.

Генерал Ляхов одно время командовал так называемой казачьей персидской бригадой – почетным конвоем персидского шаха, где все офицеры и урядники были казаки, а рядовые солдаты – персы (таково было в то время русское влияние в Тегеране).

Мы приехали в Войсковой штаб. В кабинете меня встретил стройный, представительный, моложавый генерал. Я ему представился.

– Во-первых, – обратился он ко мне, приветливо протягивая руку, – горячо поздравляю вас с благополучным прилетом в ваш родной край. Мы гордимся, что именно наш кубанец совершил такой выдающийся перелет. Но мы хотим не только радоваться этим вместе с вами, но и воспользоваться случаем – ознакомиться с авиацией, увидеть ваши полеты.

– Через несколько дней, ваше превосходительство, приедут мои мотористы, мы приведем аэроплан в порядок (для большей обеспеченности полетов) и я тогда буду в полном вашем распоряжении. Ознакомлю теоретически и практически с авиацией не только войска, но и учащуюся молодежь.

На следующий день я явился во дворец к Наказному атаману генералу Бабычу и он меня пригласил на ужин, на котором присутствовала вся его семья и генерал Ляхов. Это чествование меня носило сердечный характер.

Через несколько дней прибыли мои солдаты. Мотор был снят, и пока производилась его чистка, притирка клапанов, я ежедневно в импровизированной аэропланной палатке объяснял собравшейся в назначенный час учащейся молодежи теорию полета, устройство аэроплана и назначение всех его частей.

Три дня подряд по вечерам в течение 1—2 часов я демонстрировал полеты, на которых присутствовали воинские части и учащаяся молодежь, и вместе с тем, естественно, огромная площадь пустыря перед Черноморским вокзалом была заполнена толпой любопытных граждан.

Чтобы соединить приятное с полезным, я на каждый свой взлет приглашал кого-нибудь из офицеров пролететь пассажиром. И здесь сказалось отношение в то время к авиации («от хорошей жизни не полетишь!» – гласила тогда народная молва) – и желающих полететь было немного. Но и среди расхрабрившихся не все чувствовали себя в воздухе одинаково. Я взлетел со своим старым знакомым еще по Закавказью, войсковым старшиной Яготинцевым и когда поднявшись на 200—300 м [етров] обернулся назад и спросил, как вы себя чувствуете, то получил от спрятавшегося за моей спиной пассажира чуть слышный ответ: «Ду… у… ет!» Были, конечно, и обратные явления: при первом же полете офицер интересовался, что же он может видеть с аэроплана?

Во время этих вечерних публичных полетов я брал пассажирами только офицеров. А как-то днем, когда на поле никого не было, я предложил со мной подняться своему родственнику – другу детства – Жене Чуприна, и он наотрез отказался. Что, конечно, меня обидело и огорчило. А ведь когда-то этот самый Женя был главным заправилой во всех наших мальчишеских проказах и проявлял огромную смелость во время наших путешествий в горах – верхом при переправах через вздувшиеся от дождей бурные горные реки.

В то время в Екатеринодаре стоял Екатеринодарский конный полк Кубанского казачьего войска. Офицеры этого полка и решили ознаменовать мой прилет торжественным ужином. А перед этим ужином просили сделать доклад для их знакомства с авиацией. И я в часовую лекцию (конечно с чертежами) вложил: вопросы аэродинамики – объяснил роль и форму крыла; конструкции аэроплана – его части и их назначение; теории полета и управления аэропланом и роли авиации как нового средства войны (задачи разведки, в помощь артиллерии и фотографирования стратегических и укрепленных пунктов), т.е. коснулся тех вопросов, для ответов на которые в настоящее время196 надо потратить много часов и не одному лектору.

Ужин прошел с большим подъемом и оживлением по кавказскому обычаю того времени: с оркестром полковых трубачей, с застольными песнями, с многочисленными тостами и с исполнением лучшими танцорами лезгинки с кинжалами. Один есаул, командир какой-то сотни, летавший со мной пассажиром, поднял бокал за мое здоровье и свою речь закончил кислым заключением в адрес своего рода оружия.

– Ну, теперь роль конницы, как средства разведки, окончена: мы летали над Лакшукаем197 и я во дворах мог пересчитать не только баранов, но и чуть ли не всю птицу.

– Не будьте так пессимистичны, – ответил я подбадривающе есаулу, – ведь мы летали на каких-нибудь 200 метров, а на войне огонь с земли загонит аэроплан на 1000, а может быть и выше. А с этой высоты баранов не всегда увидишь, да еще и войска-то (как знаю я уже по собственному опыту) надо еще научиться наблюдать. А тех, кто прячется в лесу, под крыши, с аэроплана не увидеть. В дурную же погоду воздушная разведка исключена.

– Как видите, пока что кавалерия нужна, она еще [себя] покажет, – закончил я свое объяснение и в благодарность за банкет ответил тостом за славный Екатеринодарский полк198.

Во второй редакции своих мемуаров Ткачев вставил один эпизод, случившийся во время застолья с казаками Екатеринодарского конного полка, который ранее не был отражен.

Во время ужина из-за стола поднялся какой-то бравый сотник и, обратившись ко мне, сказал:

– Это правда, есаул, что вы спустились в Тамани как раз у памятника запорожцам, пришедшим когда-то на своих стругах на Кубань.

– Да, правда, – ответил я.

Все затихли и снова обернулись к сотнику, ожидая, что тот скажет дальше.

– У нас создалась инициативная группа, – продолжал он, – которая решила собрать деньги, чтобы рядом с памятником запорожцам на Тамани поставить другой – в честь прилета в родной край первого летчика-кубанца.

Это неожиданное сообщение сотника вызвало бурный взрыв всеобщего восторга, вылившийся в громкое продолжительное «ура».

Значительно позже я слышал, что эта инициативная группа собрала солидную сумму. Но к этому времени началась [Первая мировая] война. Инициаторы уехали на фронт, а деньги, лежавшие в каком-то банке, «растворились»199.

Между тем, племянник Ткачёва – Б. И. Ткачёв добавил красок и пафоса в перелет своего дяди, отметив, что тот «без посадки пролетел из Одессы на Тамань, чем покрыл тогдашний рекорд полетов без посадки200, пройдя тот же путь воздухом, который наши славные предки в 1792— [179] 3 гг. прошли на своих каюках и которым, на их месте высадки, был сооружен памятник на Тамани. Вот у этого-то памятника В. М. Ткачёв и совершил посадку, предварительно сбросив венок цветов к его подножью. С большой помпой он был после встречен в родном городе Екатеринодаре. Два дня после полудня магазины в городе закрывались и все, стар и млад, шли на примитивный аэродром между Черноморским вокзалом и рощей, где В [ячеслав] М [атвеевич] демонстрировал полеты, беря с собой желающих полетать офицеров гарнизона в качестве пассажиров»201.

Естественно, цветов к подножию памятника запорожцам Ткачёв с аэроплана не сбрасывал – не до того было. Полагаем, этот эпизод племянник использовал как художественный образ – своеобразную аллегорию к перелету.

***

Радушно встретил Нестеров своего летчика, возвратившегося в Киев, и стал расспрашивать подробности о перелете.

– Как же ты, Вячеслав, летел через Керченский пролив? Ведь там не менее, чем ширина Ла-Манша. Тебя, конечно, как Блерио когда-то сопровождали миноносцы, моторные лодки? – с иронической улыбкой спросил Нестеров.

– Нет, о моем перелете никто не знал ни в Керчи, ни в Тамани. Когда меня на остановках спрашивали корреспонденты: «Куда вы летите?», я им отвечал: «Это военная тайна». Ведь я боялся и не знал – дотянет ли мой «Гном» со вдавленным цилиндром до цели перелета.

– А вот и дотянул! – с добродушной улыбкой сказал Нестеров. – Да еще как! Ведь твой перелет самый выдающийся из бывших до этого в России. […]

– Дотянуть-то я дотянул, а вот в Екатеринодаре во время одного из моих полетов над городом вдруг раздался выстрел. «Что такое? Не виноват ли в этом вдавленный цилиндр?» Я выключил мотор, но аппарат так начало трясти, что у меня мелькнула мысль: «Уж нет ли повреждения в каких-либо креплениях?» Что было под крылом и в голове аэроплана, ведь я не видел. Спускаюсь круче, чтобы поскорее сесть – тряска усиливается и кажется, что увеличивается опасность. Идти полого – оттягивается момент посадки. Наконец, я спустился. Осматриваю все крепления, мотор – снаружи все исправно. «Значит, – догадался я, – что-то внутри мотора». Когда разобрал мотор, то оказалось, что сломался один из его шатунов. А знаешь, Петя, в этом перелете меня сопровождала счастливая звезда XI корпусн [ого] авиацион [ного] отряда: на перегоне Джанкой-Тамань вдруг стал мотор. […] Случись это примерно часом позже, кормил бы я своим «Ньюпором» дельфинов в Керченском проливе.

– А как тебя встречали там, в твоих родных местах?

– Это, брат, был сплошной триумф для нашего любимого дела. Три дня подряд летал я как бы для войск и для учащихся, а на полеты высыпал весь город, все магазины закрывались…

– Ну, Вячеслав, – закончил Нестеров наш разговор, – теперь можно сказать: ты выдержал экзамен на военного летчика, с чем тебя и поздравляю!202

[…] Этот перелет [Киев-Екатеринодар 2—10 октября 1913 года] был отмечен наградой Киевского Общества воздухоплавания золотым жетоном «За выдающийся перелет в 1913 году»203.

12 октября 1913 г. Президент Одесского аэроклуба А. А. Анатра направил начальнику Воздухоплавательной части Главного управления Генерального Штаба генерал-майору М. И. Шишкевичу телеграмму: «Сердечно поздравляю главу русской воздухоплавательной организации с беспримерным по простоте и скромности лихим перелетом сотника Ткачёва Киев-Одесса-Керчь-Кубань в ненастное осеннее время без предварительной подготовки»204.

Поскольку Ткачёв не информировал корреспондентов о маршруте своего перелета, в прессе появлялись недостоверные или противоречивые сведения. Так, например, симферопольская газета «Южные ведомости» поместила 15 октября следующую заметку: «Военный авиатор подъесаул Ткачёв, совершавший перелет Киев-Винница-Одесса-Херсон-Перекоп-Джанкой-Керчь-Екатеринодар, пролетел на „Ньюпоре“ вместе со своим механиком Мелеком через Керченский пролив на кубанскую территорию»205. «Ревельские известия» в №231 от 11 октября 1913 г. сообщали: «Одесса, 10-го октября. Военный летчик, сотник Ткачёв вылетел из Одессы по направлению в Керчь в 6 час. утра и в 12 час. опустился в Джанкое»206. А вот корреспондентам екатеринодарской газеты «Кубанский край» было гораздо проще: они освещали пребывание подъесаула Ткачёва в Екатеринодаре и их сообщения 15, 16, 19 и 22 октября207 были, как говорится, из первых рук.

По результатам перелета Ткачёва, а также совместного перелета Нестерова, Ткачёва и Передкова, киевский иллюстрированный спортивно-технический журнал «Автомобильная жизнь и авиация» поместил в №1 за 1914 г. аналитический обзор «Последние опыты киевских военных летчиков», где отмечалось: «Одним из офицеров 3-й авиационной роты, летчиком В. М. Ткачёвым, совершен недавно блестящий перелет Киев-Винница-Одесса-Джанкой-Керчь-Екатеринодар на протяжении 1320 верст. Этот перелет имеет огромное практическое значение как для военных целей, так и для спорта вообще. Обычно, при совершении перелетов по незнакомой местности, летчики, на намечаемых этапах, заготовляют все необходимое для полета и посылают туда механиков для сигнализации пролетающему авиатору особыми, заранее установленными знаками, удобных мест для спуска. Однако, в настоящее время некоторые из киевских летчиков усомнились в рациональности подобного рода опытов. Полагая, что в военное время нельзя рассчитывать на искусственные облегчения условий полета, который придется совершать чаще всего при неблагоприятных условиях, они решили совершенствоваться в полетах при условиях военного времени.

Первым опытом в этом направлении был групповой перелет летчиков П. Н. Нестерова, В. М. Ткачёва и М. Г. Передкова по маршруту Киев-Остер-Нежин и обратно. Район был выбран незнакомый ни одному из участников полета. Приготовлений к нему в виде выбора мест для спуска и заготовления на них всего необходимого для полета – сделано не было. Опыт удался блестяще, дав много нового и интересного в области воздушной разведки и пилотажа.

Ободренный успехом этого перелета и заинтересовавшись целым рядом новых вопросов, нерешенных при первом опыте, летчик В. М. Ткачёв решил самостоятельно предпринять большой перелет, подходящий наиболее к условиям военного времени. Эту мысль ему удалось блестяще осуществить в перелете Киев-Екатеринодар. Летчику пришлось лететь при неблагоприятной осенней погоде, в местности неудобной для спуска и подчас крайне неблагоприятной для ориентировки, как, напр [имер], перегоны Одесса-Джанкой или Керчь-Тамань. Несмотря на эти действительно тяжелые условия, летчику удалось с честью выйти из этого испытания.

Перелет Киев-Екатеринодар еще раз блестяще доказал, что русская военная авиация достигла возможного при современных условиях совершенства и является грозной боевой единицей»208.

Во время перелета произошло одно примечательное событие: 5 октября 1913 г. Высочайшим приказом Ткачёв был произведен в подъесаулы209.

Я вылетел из Киева сотником, а приземлился в Екатеринодаре подъесаулом210. […] Это произошло потому, что очередное производство меня должно было произойти 5 октября, а я как раз в октябре месяце и совершил свой перелет211.

Справедливости ради надо сказать, что Ткачёв был третьим летчиком, осуществлявшим полеты в Екатеринодаре: первым авиатором, покорившим небо над столицей Кубани, являлся известный летчик А. М. Габер-Влынский.

Еще 11 сентября 1910 г. газета «Кубанский курьер» анонсировала полет Габер-Влынского на «биплане Фармана» 15 сентября на ипподроме Кубанского Скакового Общества, однако в назначенный день полет не состоялся «вследствие не прибытия аппарата»212. Но уже 19 сентября 1910 г. «Кубанский курьер» известил, что полет назначен на 21 сентября: «Билеты продаются в аптекарском магазине М. Е. Давидовича Красная ул. против казенной палаты, в музыкальном магазине Сарантиди Красная ул., а в день полета – на ипподроме с 12 часов дня»213. Накануне полета корреспондент газеты побывал на скаковом поле, «полюбовался красавцем аэропланом», осмотрел «Фарман» и выяснил у Габер-Влынского некоторые подробности. Аэроплан был построен в Мурмелоне (Франция) и обошелся авиатору в 30 тыс. франков; обслуживается аппарат двумя опытными механиками. Сам же авиатор намерен во время полета «достигнуть высоты до 300 метров и продержаться в воздухе до получаса». Жизнь покорителя воздуха была застрахована на 100 тыс. франков, «хотя он далек от мысли погибнуть»214.

21 сентября многочисленные зрители, среди которых был и наказной атаман Кубанского казачьего войска М. П. Бабыч, стали свидетелями полета Габер-Влынского: его «Фарман» поднялся, пролетел по прямой, развернулся, облетел скаковое поле и плавно приземлился, вызвав бурные аплодисменты и овацию публики. А через четыре дня авиатор повторил полет215. Правда, в этот раз у аэроплана при посадке сломался пропеллер. На следующий день, 26 сентября, «Фарман» вновь поднялся в небо, однако, как отмечала газета «Утро Кавказа», «после пятиминутного полета у него порвались соединяющие части аппарата проволоки, отчего он тоже был лишен возможности летать»216.

Несмотря на поломки аэроплана, после окончания, как сейчас бы сказали авиашоу, авиатору был вручен своеобразный диплом: «Сим удостоверено, что летун217 Габер-Влынский совершил в городе Екатеринодаре до 10 полетов на биплане «Фарман‟ в течение 3 дней сего сентября, поднимаясь на высоту 200 метров, причем во всех случаях он показал себя летуном, безусловно, отличным, бесстрашным, совершая разного рода эволюции218 уверенной, твердой рукой, чем вызвал вполне заслуженную встречу зрителей»219. О полетах Габер-Влынского на ипподроме в Екатеринодаре и о событиях в городе, связанных с ними, ежедневно извещали местные газеты Кубанской области220.

Вслед за А. М. Габер-Влынским, через год в Екатеринодар наведался авиатор А. А. Кузминский, племянник Л. Н. Толстого. Он совершил только один полет над ипподромом на своем аэроплане «Блерио», продолжавшийся не более пяти минут, и приземлился. Из-за сильного ветра летчик не стал больше подниматься в небо221. Публика требовала повторить полет, но А. А. Кузминский отказался, мотивируя тем, что шквалистый ветер едва не перевернул его аэроплан в воздухе. Дело приняло скандальный оборот. В местной газете его обвинили в трусости и излишней саморекламе: дескать, позиционировал себя как известный авиатор и родственник автора «Война и мир», да к тому же назначил высокую стоимость билетов в ложах, а на деле случился конфуз! Реноме Кузминского изрядно пострадало, а тут еще и в редакционной статье был вынесен недвусмысленный вердикт: «Не умеешь – не летай, а дерешь деньги с публики, так будь любезен, выполняй все ее желания!»222

Безусловно, окончание перелетной эпопеи из Киева в Екатеринодар и последующие полеты Ткачёва над городом воспринимались горожанами, да и всеми жителями Кубани совсем иначе: ведь аэропланом управлял свой, казак, военный летчик – доселе случай необыкновенный!

***

Полетный сезон окончился, наступила глубокая осень, а затем в свои права вступила и многоснежная, морозная украинская зима. Теперь на аэродроме показывались только «любители», поднимавшиеся в воздух для ознакомления с условиями полета в холодное время года.

[…] В конце 1913 года до нас докатились из Петербурга сведения о том, что после нового года начнется формирование еще трех авиационных рот. Эта новость, конечно, была по душе тем, кто числился сверхштатным летчиком (вроде меня, например), с другой стороны, лично мне было очень тяжело отрываться и вылетать из уже насиженного гнезда, тем более из такого, какое создал Нестеров. Около года мы делили и трудности и радости успехов, успели как бы срастись друг с другом. Здесь делались первые шаги русской военной авиации. И год службы в XI отряде дал мне очень и очень многое. Я получил серьезную подготовку, отличный полетный опыт и своим перелетом Киев-Одесса-Екатеринодар выдержал ответственный экзамен на право называться военным летчиком. Смел ли я считать все это моим личным достоянием в то время, когда во вновь формируемых авиационных частях будут нуждаться в опытных военных летчиках, имеющих что передать из своей практики?

И чем больше я думал об этом, тем сильнее утверждался в мысли, что мое место в одном из новых отрядов, там, куда зовет меня долг перед русской военной авиацией. Да, я свыкся с XI отрядом, со своими сослуживцами и, разумеется, с красавцем Киевом, но чувство долга было сильнее чувства личной привязанности к дорогим моему сердцу людям и местам. Любовь к Родине и к авиации было для меня превыше всего, и ради этой любви я готов был пожертвовать всем!

Наступил новый, 1914 год. И вот пришло, наконец, из Петербурга распоряжение, в котором говорилось: «Штабс-капитана Орлова и подъесаула Ткачёва немедленно командировать в Лиду для формирования отрядов при 4-й авиационной роте»223.

184

Краткий отчет о перелете военного летчика 11-го корпусного авиационного отряда 3-й авиационной роты подъесаула Ткачёва по маршруту Киев-Одесса-Екатеринодар // Авиация и воздухоплавание в России в 1907—1914 годах. Вып. 5 (1913 год) / Сост. Н. И. Шауров, М. А. Сидорова. – М., 1968. С. 135.

185

Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 123—126.

186

Одесские новости. 1913. 5 октября / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 64. Л. 5—5об.

187

Одесские новости. 1913. 7 октября / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 64. Л. 6.

188

Письмо В. М. Ткачёва – Н. Н. Туницкому от 13 февраля 1964 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 64. Л. 7об.

189

Перелет Киев-Одесса // Воздухоплаватель. 1913. №10. С. 726—727.

190

Памятник казакам в Тамани был открыт 5 октября 1911 г. (См.: Гаденко К. П. Кубанский памятник запорожским казакам: Ко дню открытия 5-го Октября 1911 года в станице Таманской сооруженного казаками Кубанского казачьего войска памятника «Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25-го августа 1792 года» при переселении в Черноморию, в ознаменование столетия, со времени переселения. – Екатеринодар, 1911; Орлов П. П. Описание торжеств в станице Таманской по поводу открытия 5 октября 1911 г. памятника, сооруженного Кубанским казачьим войском первым запорожцам, прибывшим 25-го августа 1792 г. к берегам Тамани и высадившимся здесь. – Екатеринодар, 1912).

191

Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 126—128.

192

Ткачёв В. М. Я пробую крылья // Огонек. 1964. №12. С. 12—14.

193

В 1920 г. Екатеринодар был переименован в Краснодар.

194

Письмо С. И. Супруненко – В. М. Ткачеву от 17 мая 1964 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 70. Л. 107—107об.

195

В настоящее время на пространстве между Чистяковской рощей и железнодорожной станцией Краснодар-2 располагается жилая застройка.

196

То есть в начале 1960-х годов.

197

Черкесский аул близ Екатеринодара. Во второй половине 1960-х – начале 1970-х годов его население, вместе с жителями около 20 населенных пунктов Адыгейской автономной области Краснодарского края, было переселено во вновь построенный г. Теучежск и пос. Тлюстенхабль в связи с устройством на территории, ими занимаемой, Краснодарского водохранилища.

198

Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 128—133.

199

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 90—91.

200

Б. И. Ткачёв допускает ошибку – посадки в ходе перелета были.

201

Ткачёв Б. Некролог // Казак. Информационный листок Кубанской канцелярии. 1965. №200. Май. С. 16.

202

Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 133—134.

203

Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 123.

204

Цит. по: Махалин А. Первый Георгиевский кавалер русской авиации // Военная Быль. 1995. №7. С. 10.

205

Южные ведомости. 1913. 15 октября.

206

ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 48. Л. 5.

207

Екатеринодар—Краснодар: Два века города в датах, событиях, воспоминаниях. – Краснодар, 1993. С. 353.

208

А. Г. Последние опыты киевских военных летчиков // Автомобильная жизнь и авиация. 1914. №1. С. 16—17.

209

Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3об.

210

Письмо В. М. Ткачёва – Э. И. Меосу от 31 июля 1960 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 48. Л. 14.

211

Письмо В. М. Ткачёва – Э. И. Меосу от 28 августа 1960 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 48. Л. 31.

212

См.: Кубанский курьер. 1910. №587. 11 сентября; №589. 14 сентября.

213

Кубанский курьер. 1910. №593. 19 сентября.

214

Кубанский курьер. 1910. №594. 21 сентября.

215

См.: Кубанский курьер. 1910. №596. 23 сентября; №598. 25 сентября.

216

Утро Кавказа. 1910. №85. 28 сентября.

217

Название летчика.

218

Фигуры пилотажа.

219

Ефимова-Сякина Э. Рукотворная птица над столицей Кубани / Устремленные в небо. – Краснодар, 1997. С. 20; ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 82. Л. 4.

220

См.: Новая заря. 1910. №1163. 21 сентября; №1164. 22 сентября; №1165. 23 сентября; №1167. 25 сентября; №1168. 26 сентября; №1170. 29 сентября; Кубанский край. 1910. №239. 19 сентября; №240. 21 сентября; №241. 22 сентября; №242. 23 сентября; №244. 25 сентября; №245. 26 сентября; №246. 28 сентября; Утро Кавказа. 1910. №71. 10 сентября; №73. 12 сентября; №74. 14 сентября; №75. 16 сентября; №78. 19 сентября; №79. 21 сентября; №81. 23 сентября; №82. 24 сентября.

221

Кушнерев В. В. Исторические предпосылки появления и дислокации авиации в Краснодаре (Екатеринодаре) в 1910—1921 гг. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. №2/1. С. 46.

222

Ефимова-Сякина Э. Рукотворная птица над столицей Кубани / Устремленные в небо. – Краснодар, 1997. С. 20; ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 82. Л. 4.

223

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 98—99.