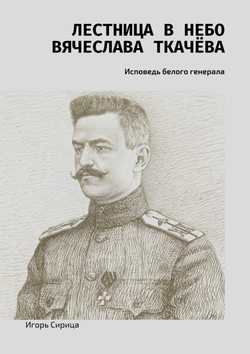

Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава 9.

Великая война: 1914

ОглавлениеМы прибыли в Лиду, и потянулись дни томительного ожидания. Никому из нас не хотелось верить, что война неизбежна. Но развивавшиеся события говорили о стремительном назревании военного конфликта. […] По настоянию Генерального штаба с 18 июля 1914 года была объявлена мобилизация всех вооруженных сил Российской империи. Тотчас со стороны Германии последовал протест и ультиматум, а на следующий день объявление России войны. […]

Когда командир 4-й авиационной роты созвал совещание начальников отрядов, мы все, в один голос, потребовали от него ответа на один вопрос, что же теперь делать?

– Не знаю, – пожал плечами невозмутимый полковник Критский, – никакого плана я не имею, ведь авиация-то общим планом не предусмотрена, вот мы теперь и будем ждать, когда нам соблаговолят прислать на укомплектование людей, лошадей и повозки. Никакого специального летного имущества, как вам самим известно, в запасе у меня нет. Единственно, что я сейчас могу дать – это каждому отряду по одному легковому автомобилю «Рено».

– И только? – разочарованно протянул кто-то.

– Придется, очевидно, уже на фронте через высокий Штаб добывать частные автомобили путем реквизиции. Здесь же, в Лиде, сами знаете, реквизировать нечего.

– А как с грузовиками? – спросил я. – Ведь без грузовиков мы не сможем быстро перебрасывать горючее и мотористов.

Командир только развел руками. […] Естественно, тут же возник вопрос о том, как мы, уйдя на фронт, будем кормить людей, лошадей и нести хозяйственную отчетность, поскольку штаб роты окажется вдали от нас.

– Получите от меня денежный аванс, будете его расходовать и по временам присылать «авансовые счета», а я буду давать новый аванс, – объяснил полковник.

– Позвольте, да разве это возможно в условиях войны? – не выдержал я. – Можно ли возлагать такую нагрузку на плечи начальников отрядов, главной заботой которых должно быть руководство боевой деятельностью!

– Не знаю, – флегматично ответил полковник, – никаких распоряжений по этому поводу я не имею, а сам делать иначе я не могу – это было бы равносильно беззаконию.

На том разговор с командиром роты закончился, и все разошлись.

С невеселыми думами возвращался я с этого совещания. Мне предстояло вести на фронт отряд, не укомплектованный летчиками и аэропланами. Мои летчики не успели пройти намеченный план подготовки, никаких запасных частей ни к аэропланам, ни к моторам не было. Русско-Балтийский завод еще не выполнил мой заказ. Даже в кормлении людей и лошадей меня ждали сплошные затруднения. А как же будем маневрировать по земле? Перелетят аэропланы на новое место и будут 2—3 дня, а то и неделю ждать повозки с горючим и мотористами. […] То же самое делалось в других авиационных ротах – в остальных отрядах. […] Получалось так, что русская военная авиация отправлялась на фронт не воевать, а срамиться!

Мобилизация начала выявлять свое лицо: зашагали партии призванных запасных, загремели по мостовой повозки, заржали приведенные по реквизиции лошади, а для поддержания порядка по улицам то и дело двигались патрули Лидского пехотного полка в полной боевой форме, даже с защитными погонами, непривычными для наших глаз.

В мой отряд прибыло около 100 запасных солдат, в большинстве латыши уже немолодого возраста. Они сразу произвели на меня хорошее впечатление, а позже я убедился, насколько это был сознательно дисциплинированный и добросовестно исполнительный народ. Они предназначались в обоз и для охраны. […] Вместе с запасными прибыл в отряд и один ценнейший для того времени специалист – шофер Мароховский. Он сопровождал меня всюду на фронте и был моим неизменным помощником во всех поездках, порой очень тяжелых и опасных234.

28 июля 1914 г. Ткачёв «выступил в поход Начальником ХХ корпусного авиационного отряд»235.

[…] ХХ корпусный авиационный отряд погрузился на железнодорожный состав и двинулся на фронт – в Люблин236. Наш путь лежал через Волковыск-Седлец-Луков, и хотя общее протяжение его не превышало 400 км, но из-за перегруженности железной дороги воинскими эшелонами наш поезд продвигался вперед очень медленно. […] Мы ехали на фронт – впереди нас ждала война, неведомое, опасное будущее. Я думал об этом, пытался разобраться в своих чувствах, но не испытывал особой встревоженности. По-видимому, те опасности, которые постоянно сопровождали меня уже три года в моей авиационной службе, повлияли на мою психику. Возможно, тут сказалось и то обстоятельство, что в Лиде никто не провожал меня с неутешными слезами: все мои близкие были далеко – на Кавказе. Все это, как видно, и сгладило во мне ту остроту тяжелых переживаний, которыми были теперь наполнены сердца миллионов людей, оторванных от родных гнезд. […]

В Люблине на беговом поле, отведенном под наш аэродром, уже стоял ХХIV корпусный авиационный отряд. Присоединившись к ним, мы разбили свои походные ангары и поставили в них аэропланы. Офицеры, солдаты и лошади разместились в ближайших свободных казармах и конюшнях какого-то пехотного полка. […] Где-то южнее Люблина находился ХХIV армейский корпус, квартировавший в этом районе еще в мирное время. Его штаб стоял в городе, и я немедленно явился к командиру корпуса, как к старшему на этом участке фронта. Это был генерал-лейтенант Довбор-Мусницкий237, седобородый мужчина крупного сложения с решительным взглядом.

– Ваше превосходительство! – обратился я к нему, – начальник ХХ корпусного авиационного отряда подъесаул Ткачёв явился в ваше распоряжение по случаю прибытия с отрядом на театр военных действий!

Генерал сухо пожал мне руку.

– А где же ваш корпус?

– Не могу знать, почему и жду указаний от вас, ваше превосходительство, ведь мы – ваши глаза.

– Глаза у меня и без вас имеются, впереди наша конница, – небрежно ответил генерал.

– Но ведь конница, ваше превосходительство, близорука, – заметил я. – Она видит только то, что находится непосредственно перед ней, а вглубь расположения неприятеля, как это может сделать аэроплан, конница не проникает.

– Придет ваш корпус, тогда и получите от него боевое задание, – ответил генерал.

Потянулись дни томительного ожидания… Это томление еще больше усилилось, когда по улицам Люблина начали проводить пленных – австро-венгерских гусаров, взятых нашей конницей, выдвинутой перед Красником238 в сторону границы, а аэропланы ХХIV отряда стали ежедневно летать на разведку.

«И долго мы будем так сидеть? – с горечью и досадой думал я. – Этак, пожалуй, и война кончится, а мы все будем чего-то ожидать».

В те дни мы, офицеры отряда, да и не только мы, а даже старшие начальники наивно полагали, что война закончится «головокружительно» быстро. Ведь против Германии действовали не только русский колосс, но и Франция, и Англия. Служа на Кавказе, а потом в Киеве, я был, в известной мере (как строевой офицер), знаком с театром войны и с вооруженными силами неприятеля на вероятных Турецком и Австро-Венгерском фронтах, а вооруженный потенциал и военная доктрина Германии, ее способность к быстрой мобилизации, концентрации и переброскам войск и с полной подготовленностью (как ни у кого другого) к войне – мне были совершенно неизвестны. Не понимал я и значения участия в войне на нашей стороне Англии с ее могучим флотом и почти с полным отсутствием сухопутных сил.

Как-то, выйдя из нашей канцелярии, я увидел, что все беговое поле окружено какими-то пехотными частями, расположенными на отдых. Послышался звук мотора возвращавшегося с разведки аэроплана ХХIV отряда. Он стал спускаться, и в это время поднялась страшная ружейная трескотня… Никакие крики «Отставить!» не могли остановить ретивых пехотинцев, охваченных каким-то охотничьим азартом. Они продолжали свой обстрел до тех пор, пока аэроплан не скрылся за забором бегового поля. К счастью, хотя аэроплан и был изрешечен, но летчик и ответственные части аэроплана и мотора не пострадали.

«Вот и доказательство – как далеко стояла наша авиация от своих войск, – подумал я. – А ведь если бы наш отряд пробыл в Петровском лагере, под Ригой, как предусматривалось планом, наверное бы войска ХХ корпуса знали, какие внешние отличия имеют наши аэропланы». […]

5 августа я получил, наконец, от командира ХХIV корпуса долгожданную боевую задачу для отряда. Надо было произвести разведку на юг от Люблина, в районе Яблонна-Туробин-Щеброшин-Быхово. Выполнение этой первой, а, следовательно, и особенно ответственной и важной для отряда задачи я взял на себя и вылетел в послеобеденное время вместе с наблюдателем поручиком Римским-Корсаковым. Стояла чудная погода, на небе ни облачка, косые солнечные лучи нежно освещали желтизну полей сжатой пшеницы, дороги тянулись отчетливыми белыми лентами. Лететь было бы одно удовольствие, но мой мотор тянул так плохо, что мы с трудом поднялись на 700 метров. На этой высоте и пришлось производить разведку.

На наше счастье, в этом районе в то время действовали, главным образом, разведывательные части неприятельской конницы, и ощущавшийся порой под крыльями «горох» от неприятельских пуль давал лишь редкие пробоины в крыльях аэроплана. […] В Туробине239 была замечена бригада неприятельской конницы.

Вернувшись на аэродром, я взвесил результат и условия, в которых была произведена моя разведка, и пришел к заключению, что посылать своих пилотов с наблюдателями и, следовательно, заставлять их производить разведку на небезопасной высоте нецелесообразно. Это может вызвать ненужные потери, которые неизбежно увеличатся с появлением в неприятельском тылу сконцентрированных частей пехоты, вооруженных пулеметами.

– Господа офицеры, – обратился я к своим наблюдателям, – вы сами видите, что при наших моторах летать с пассажирами на «Ньюпорах» невозможно. Сидеть же вам в отряде сложа руки, когда идет война, не приходится. И как ни грустно расставаться с вами, я должен буду откомандировать вас в свои части.

Пришел, наконец, в Люблин Штаб IV армии. Я немедленно явился к генерал-квартирмейстеру – генералу Попову. Он представил меня начальнику Штаба генералу Гутору и командующему армией генералу барону Зальца.

Особенно благоприятное впечатление на меня произвел энергичный генерал Попов.

– Как же это вы попали сюда со своим отрядом? – удивился он. – Ведь наш ХХ корпус вошел в состав Северо-Западного фронта!

Я начал упрашивать его не отсылать отряд вдогонку за ХХ корпусом, опасаясь, что мы попадем туда только к «шапочному разбору».

– Мы уже привыкли к этому району и успели ознакомиться с ним, – горячо доказывал я.

И было принято решение – оставить ХХ корпусный авиационный отряд в распоряжении Штаба IV армии. С этого времени и началась регулярная работа нашего отряда по разведке перед широким фронтом всей этой армии. […]

С большой радостью встретил отряд весть о прибытии в Люблин запасных частей, самочинно заказанных мною (через головы органов технического снабжения) Русско-Балтийскому заводу еще в мае.

– Ну, теперь мы поживем! – подбадривал я своих летчиков.

Примерно в то же время (в середине августа) снабжающий тыл прислал в отряд из Севастопольской авиационной школы 2 крайне изношенных «Ньюпора» – один без мотора и оба без винтов. Пришлось отправить их на ремонт в 4-ю авиационную роту. […]

10 августа началось наступление IV армии. Согласно полученным мною от генерал-квартирмейстера заданиям, я выслал поручика Н. Н. Головатенко для разведки против центра армии, Пушкарева – против ее левого фланга, а на себя взял разведку против правого, как более угрожаемого, фланга нашей армии, где необходимо было обследовать шоссе Красник-Яснов и дальше по маршруту Фрамполь-Туробин-Красностав. Пройдя Красник, я был уже на высоте 1000—1200 метров. Вот показалась неприятельская разведка, потом мелкие передовые части. Лечу дальше. «А где же колонны?» – думал я, бросая тревожные взгляды то вперед, то назад. И вдруг увидел на скошенном пшеничном поле тянувшуюся вдоль шоссе широкую полосу смятой стерни, а дальше и колонну неприятеля! «Остроумная маскировка! Ведь здесь целая бригада пехоты с артиллерией», – подумал я и продолжал свою разведку. Южнее Фрамполя240 были замечены большие биваки. Через 2 ч [аса] 45 мин [ут] я вернулся в Люблин. […]

ХХ корпусный авиационный отряд ежедневно освещал три направления перед фронтом армии. Моим незаменимым помощником в производстве воздушных разведок был поручик Головатенко.

12 августа лично я получил от генерал-квартирмейстера специальную задачу: «Обследовать, возможно тщательнее, что произошло против почти 50-верстного промежутка между правым флангом нашей IV армии и р. Вислой, где находится слабый отряд и две кавалерийские дивизии генерала Новикова».

В тот знаменательный для меня день, вернее утро, стояла прекрасная погода, что создавало исключительно благоприятные условия для разведки. Я летел на высоте 1000—1200 метров над шоссе, которое шло от интересующего Штаб армии «промежутка» – в сторону Сандомира241, находившегося в глубоком тылу противника. Углубившись за линию фронта нашей армии, я заметил на белой, сверкающей на солнце ленте дороги, передовые части противника, затем главные силы…

На несколько десятков километров протянулась бесконечная лента двигавшихся по шоссе неприятельской пехоты и артиллерии. Наконец, колонны войск остались позади, но мне хотелось убедиться – нет ли еще колонн дальше, и я продолжал путь вглубь неприятельского тыла. Минут через 10 на дороге снова появилась длинная кишка, но уже не войск, а сплошных обозов, наблюдая которые я почти долетел до Сандомира.

Выяснив обстановку против интересующего Штаб армии промежутка и собрав исключительной важности сведения о неприятеле, я возвращался домой. И тут мне пришла мысль взглянуть еще – что делается на нашем правом фланге – под Красником. Еще издали, по артиллерийским разрывам, я заметил, что под Красником идет бой, а подлетев ближе, увидел бригаду неприятельской пехоты, выходящую в тыл и в обход правого фланга наших войск.

Чтобы подробнее обследовать тактическую обстановку самого боя, я стал крутиться над районом Красника и делать на карте наброски расположения неприятельской артиллерии. В это время под крыльями почувствовал «горох», затем вдруг последовал сильнейший удар пуль по металлическим частям аэроплана… Из бака хлынула толстая струя касторового масла. Ротативный мотор «Гном» требовал обильной смазки, и я отлично понимал, что быстрая утечка масла создаст для меня серьезную угрозу, тем более, что высота полета не достигала сейчас и 1000 метров. «Неужели плен?!» – мгновенно промелькнуло у меня в голове, и я почувствовал, как от этой мысли сжалось сердце.

Быстро окинув взглядом окружающую местность, я подумал: «Не сесть ли мне на лес и, если посадка закончится благополучно, то ночью пробраться к своим!» Однако я тут же отверг это решение и принял другое: с любым риском, но дотянуть до своих и доставить как можно скорее собранные мною сведения! Взяв направление к нашим позициям, я бросил управление ногами, поднял их кверху и носком правого ботинка прикрыл снизу зияющую дыру в баке, чем приостановил буйную утечку масла. В таком положении я дотянул до своих позиций и спустился на полянку, прикрытую кустарником от наблюдения неприятельской артиллерии242.

Не специалистам трудно оценить посадку аэроплана Ткачёвым в сложившейся ситуации. Свой анализ профессиональным действиям Ткачёва в свое время дал Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации А. В. Махалин: «На «Ньюпоре-4‟ оригинальность управления заключалась в том, что кренение машины достигалось отклонением педалей, а не ручки, как на всех нормальных аэропланах: следовательно, на какое-то время (оставшееся до соприкосновения с землей) пилот остался без поперечного управления. В подобной ситуации шансы на благополучное завершение полета весьма мизерные, если не сказать – нулевые. И если он довел машину до посадки (а он ее посадил!), то его следует считать не просто хорошим пилотом, а пилотом экстра-класса. Или как было принято говорить в российском Воздушном флоте – летчик милостью Божьей»243.

Между тем, посадив аэроплан практически в безнадежной ситуации, Ткачёву необходимо было еще экстренно передать командованию собранную информацию о передвижениях противника.

Наши цепи отходили… Возник вопрос: где, кому передать собранные мною важные сведения? Никто, ничем в этом отношении помочь мне не мог. В тот момент меня охватило одно стремление – спасти, во что бы то ни стало, аэроплан, не дать трофей в руки наседавшего неприятеля. Сзади нажимала австрийская пехота, а сбоку, где-то из-за леса, открыла огонь артиллерия той бригады противника, которую я наблюдал с аэроплана, подлетая к Краснику.

С большим трудом я собрал необходимую «тягу» для аэроплана, так как наши пехотинцы не хотели признавать меня (одетого в кожаную куртку и в кожаные штаны и в каске) за русского офицера. Да и никому не хотелось возиться с какой-то подстреленной машиной, когда сзади и сбоку наседал противник. И все же солдаты вытащили мой «Ньюпор» на шоссе и привязали его хвостом к отступающей патронной двуколке…

Примерно через два часа я был со своим аэропланом в д [еревне] Вильколаз244, уже охваченной с юга стрелковыми окопами. Здесь я застал штаб одной из дивизий XIV корпуса и немедленно доложил начальнику этой дивизии результаты разведки.

– Большое вам, горячее русское спасибо, – сердечно поблагодарил меня генерал, – ведь вы своей разведкой предупредили на несколько дней вперед о надвигающейся страшной угрозе правому флангу нашей армии, а тем самым спасаете общее положение Юго-Западного фронта.

Вскоре по моей просьбе была установлена прямая связь с Люблином. Я сделал начальнику разведывательного отделения Штаба армии доклад о моей разведке и попросил выслать отрядный легковой автомобиль и штабной грузовик с мотористами.

Подъехали автомобили. Приятно было видеть, как лица всех солдат, особенно Костькина и Мароховского, озарились радостными улыбками.

– Ваше высокоблагородие, живы, невредимы?

– Все в порядке, братцы, – весело ответил я им. – Вот только аэроплан пострадал.

Отдав распоряжение о доставке аэроплана на аэродром, я выехал на легковом автомобиле для спешного доклада командованию армии.

– Ну, Вячеслав, твоя сегодняшняя разведка – настоящая сенсация! – расцеловал меня офицер – ординарец Штаба армии, мой однокашник по кадетскому корпусу и сообщил мне по секрету:

– Я слышал, брат, что тебя представляют к высшей награде!

Воспитанный в коллективе (в пансионе кадетского корпуса и артиллерийского училища) я встретил эту новость довольно равнодушно, так как в нашей товарищеской среде ни честолюбие, ни карьеризм не были в почете, к тому же я тогда и не понимал, что значит «высшая награда».

Генерал Попов от души поблагодарил меня за добытые мною сведения о противнике и за способ их доставки. Он повел меня к начальнику Штаба, генералу Гутору. С ним мы все вошли в кабинет командующего армией, где нас встретил уже не Зальца, а сменивший его генерал Эверт, массивный, внушительного вида мужчина с рыжеватой окладистой бородой. Он крепко пожал мне руку и сказал:

– Ну, воздушный разведчик, поздравляю и искренне благодарю! Вы спасаете наше положение.

По-видимому, еще в ночь на 13 авггуста Ставка получила сведения об обстановке на правом фланге Юго-Западного фронта и одновременно результаты моей разведки 12 августа, и Верховное командование отдало распоряжение о погрузке и переброске по железной дороге из-под Варшавы XVIII корпуса на юг для предотвращения обхода правого фланга IV армии, предпринятого неприятелем245.

Эти строки Ткачёв писал спустя полвека после имевших место событий. Естественно, некоторые детали и нюансы разведывательного полета не могли не стереться из его памяти. И здесь нам на помощь приходит собственноручное донесение Ткачёва в Штаб IV армии на 19-ти листах полевой книжки, представленное летчиком сразу же по возвращении в Люблин. Этот уникальный документ, который приводится здесь в полном объеме, в середине 1990-х годов обнаружил А. В. Махалин в фонде 6088 «20-й корпусный авиационный отряд. 1914—1916» Российского государственного военно-исторического архива246.

«Ген [ерал] -кв [артирмейстеру] Шт [аба] IV армии.

1914 года 12 августа 12 часов утра №3 из г [орода] Люблина.

Сего числа мною произведена разведка по маршруту: Люблин – Белжице – Ополе – Юзефов – Анополь – Боров – Госцерадов – Уржендов – Красник247.

Вылетев в 9 ч [асов] утра, я поднялся на высоту 900 м [етров]. Погода была благоприятная для наблюдения.

Разведка обнаружила: Юзефов занят небольшим отрядом пехоты противника. Его кавалерия – ок [оло] 3-х полков – находилась в 2—3 верстах на Ю [го] -В [остоке] от дер [евни] Юзефов.

Анополь занят пехотой противника; силы трудно было определить, вследствие хорошей маскировки ее под деревьями, у построек. По аппарату был открыт ружейный огонь.

От дер [евни] Мнишек большое движение обозов к Анополю. Восточнее Анополя по дороге, идущей на Север, заметил движение походной колонны.

Рассчитывая рассмотреть ее более подробно (для определения силы, состава и направления движения) на обратном пути, я полетел на Юг, чтобы обследовать ее тыл.

У Янишева, Рокувка и Борова – большие биваки и обозы противника. Южнее Борова движение повозок на Север.

Убедившись, что далее боевых сил противника нет, я вернулся назад обследовать походную колонну. Через несколько минут я ее нагнал.

Она была силою ок [оло] дивизии пехоты с артиллерией. Двигалась по большой дороге на Ходель. Ее авангард в 10 ч [асов] 30 м [инут] утра был на выходе [из] дер [евни] Бойска.

В Уржендове видел бригаду пехоты с артиллерией. Когда я подлетал к Уржендову, над Красникскими позициями заметил разрывы шрапнели противника. Найдя разрывы от стрельбы нашей артиллерии, я определил позицию австрийцев.

Чтобы более детально осмотреть их расположение и выяснить подход резервов и обходных частей, я взял направление на левый фланг противника.

За лесом, что Западн [ее] противника, подходило около бригады, в обход нашего правого фланга. Подойдя к левому флангу противника, повернул налево и полетел вдоль позиции его. Со стороны Заклинов [а] в это время подходила колонна пехоты силою до дивизии.

У меня была высота полета ок [оло] 900 м, чувствовалось, что аппарат обстреливается сильным ружейным огнем. Пули начали попадать в аппарат, не повреждая жизненных частей.

В это время я подходил к правому флангу противника. Наконец, одна пуля попала в масляный бак. Масло толстой струей (около 1 дюйма в диаметре) хлынуло из бака, и высота уровня его в контрольном стекле оч [ень] быстро стала падать. Не рассчитывая дотянуть до своих, первая мысль у меня была – сесть на лес, лежащий у правого фланга противника, разбить аппарат и, если останусь сам невредимым, скрыться до сумерек в лесу, а ночью пробраться к своим. Я выключил мотор и начал планировать.

В это время у меня мелькнула другая мысль. Я снова включил мотор, бросил педаль кривления крыльев248, поднял левую ногу кверху и заткнул отверстие сапогом.

Повернув налево, я взял направление на наши позиции. Аппарат сильно качало от артиллерийской стрельбы, и приходилось бороться только рулями глубины и поворота249.

Масло, задержанное немного сапогом, медленно вытекало из бака, и по милости Божьей мне удалось дотянуть до своих.

Выключив мотор, я спланировал к нашим артиллерийским позициям.

Через несколько минут меня начали, подкрадываясь цепью, окружать наши стрелки, вероятно, боясь в моем лице встретить противника.

Желая их успокоить и предупредить от излишнего покушения на меня, я стал махать белым платком. Они пошли смелее.

Когда стрелки подошли ко мне вплотную, я спросил – какая дивизия на позиции? На что получил недоверчивый взгляд и грубый ответ.

Показываю удостоверение за подписью Вашей и печатью Штаба.

Не верят.

Тогда подхожу к одному конному и с русской руганью приказываю слезть и отдать мне лошадь. Немедленно повиновался.

Оставляю у аппарата охрану, сажусь на лошадь и еду в Штаб XVIII пех [отной] дивизии250.

Доложив о разведке и о случившемся со мной, узнаю, что они отходят.

Получив от Нач [альни] ка дивизии разрешение взять 30 чел [овек] нижн [их] чин [ов], чтобы на руках выкатить аппарат на шоссе с позиции, еду обратно.

С трудом получаю из отступающего батальона 30 человек, подъезжаю к аппарату и не нахожу возле него охраны. В крыльях и цилиндрах масса пробоин от ружейных пуль. Охранная команда, боясь попасться в плен и не желая оставить противнику совершенно целый аппарат, расстреляла его и отступила.

Трудно было вывозить аппарат с пахотного поля на шоссе на протяжении 2-х верст. Люди были изнурены предыдущими боями и 2-мя бессонными ночами. Волновались, обеспокоенные ружейной трескотней в соседнем лесу.

Вытянув аппарат на шоссе, привязал хвостом к патронной двуколке и двинулся с отступающими частями к Люблину.

Артиллерия противника обстреливала шоссе с дальней дистанции, почему шрапнель давала оч [ень] высокие разрывы.

В Вильколозе мною было сообщено в Штаб по телефону о результате описываемой разведки.

Вследствие отступления наших войск, не было возможности снять крылья на аппарате. При перевозке же его на протяжении 40 верст по шоссе, обсаженному деревьями, были сломаны крылья и лонжероны корпуса.

Военный Летчик Подъесаул Ткачёв»251.

Итак, сведения, полученные Ткачёвым в ходе воздушной разведки, представляли громадный интерес для Ставки, которая оперативно передала в ведение вновь назначенного 12 августа, вместо генерала А. Е. Зальца, командующего IV армией генерала А. Е. Эверта серьезное усиление. К трем корпусам его армии (Гренадерскому, XIV и XVI) были добавлены еще три корпуса IX и III армий. В этой связи было кардинально усилено начавшееся 10 августа наступление IV армии в общем направлении к австрийской крепости Перемышль, которое замедлилось после столкновения с 1-й австрийской армией южнее Красника. В результате бои под Люблином явились началом широкомасштабного Галицийского сражения, итогом которого явилось поражение австрийской армии252.

Случай, происшедший со мной в бою под Красником 12 августа был широко освещен в столичных газетах. Появилась даже специальная брошюрка с иллюстрацией253.

Появились публикации и в журналах. Так, «Воздухоплаватель» сообщал своим читателям: «12 августа, во время отхода из района Красника, подъесаул Ткачёв производил воздушную разведку. При возвращении он был обстрелян. Пуля пробила бак с маслом. Ткачёв ногой заткнул дыру и продолжал полет с большим напряжением и риском, чтобы долететь до своих отступающих цепей пехоты. Ткачёву удалось спланировать между своими и неприятельскими цепями. Не желая бросать свой аппарат, летчик с помощью нескольких людей из нашей цепи раздобыл двуколку и, привязав к ней, под огнем наседавших австрийцев, аэроплан, на глазах их благополучно вывез аппарат»254. Аналогичная информация была помещена и в журнале «Техника воздухоплавания»255.

Не оставила без внимания этот эпизод и германская пресса. Газета «Berliner Tageblatt» сообщала: «Вена, 25 августа 1914 года. По дороге на Люблин у Красника, восточнее Вислы, наши передовые силы отбросили сильную группу двух русских корпусов. Согласно сообщению Петербургского телеграфного агентства, русский летчик казак-ротмистр Ткачёв из Люблина произвел блестящую разведку в тылу и на флангах наших победоносных передовых войск. Он был сильно обстрелян нашим огнем и ранен в ногу, также был изрешечен бензобак его летательного аппарата. Однако русский летчик закрыл своей раненой ногой дыру в бензобаке и благополучно приземлился за русской линией. В это время русские были отброшены по всему широкому фронту и начали отступать к Люблину. С помощью отступающих русских солдат Ткачёв спас свой летательный аппарат под огнем наших атакующих войск»256. Несмотря на искаженную информацию («казак-ротмистр», «ранен в ногу» и т.д.), эпизод с посадкой Ткачёвым аэроплана и последующей его эвакуацией даже приобретал еще более героическую окраску.

Тогда же, в августе 1914 года, заведующий авиацией Юго-Западного фронта великий князь Александр Михайлович послал Кубанскому Наказному атаману [М. П. Бабычу] телеграмму следующего содержания: «Счастлив сообщить, что сыны Кубани верны традициям своих предков – они покрывают себя боевой славой не только на земле, но и в воздухе!»257.

Несмотря на то, что Ткачёв путает дату и несколько искажает содержание телеграммы, суть ее от этого принципиально не меняется. Но на самом деле наказной атаман Кубанского казачьего войска генерал-лейтенант М. П. Бабыч в приказе по войску №514 от 16 декабря 1914 г. объявлял телеграмму, полученную 14 декабря от великого князя Александра Михайловича, уже после награждения Ткачёва 24 ноября орденом Святого Великомученника и Победоносца Георгия 4-й степени:

«Подъесаул Ткачёв, военный летчик, Начальник двадцатого авиационного отряда, удостоился получить орден Св. Георгия. Эту высшую военную награду он заслужил за свои смелые разведки, пренебрегая своей жизнью и думая только об исполнении долга перед Царем и Родиной. Он первым из наших доблестных орлов получил это высшее отличие. Душевно радуюсь сообщить об этом славному Кубанскому казачьему войску, сыны которого не только на земле, но и в воздухе покрывают себя неувядаемой славой.

Александр»258.

В конце 1914 года меня вызвали в Штаб армии, где генерал Попов в присутствии командующего и начальника Штаба мне объявил: «Приказом армиям Юго-Западного фронта от 24 ноября 1914 года за №290, по удостоверении Георгиевской кавалерской Думы, учрежденной при Штабе Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, Вы награждаетесь орденом Св. Великомученника и Победоносца Георгия 4-й степени».

Генерал взял папку из списка чинов, признанных достойными награждения этим орденом, и прочел: «ХХ корпусного авиационного отряда военному летчику подъесаулу Вячеславу Ткачёву за то, что 12 августа 1914 года произвел смелую и решительную воздушную разведку в районе Люблин-Велхице-Ополе-Юзефов-Бород-Госцерадово-Уржендов-Красник, проник в тыл и фланги неприятельского расположения и, несмотря на действенный огонь противника, повредивший жизненные части аппарата, с исключительной находчивостью, доблестным присутствием духа и беззаветным мужеством выполнил возложенную на него задачу по раскрытию сил и определению направления движения колонны противника, вовремя доставил добытые разведкой сведения первостепенной важности и тем способствовал принятию стратегических решений, приведших к одержанию решительного успеха над противником».

Командующий армией подошел ко мне, приколол на моей груди скромный, покрытый белой эмалью крестик, пожал мне руку и сказал:

– Поздравляю! Наша армия гордится, что в ее составе первый Георгиевский кавалер авиации259.

Уже в советское время, когда рукопись книги Ткачёва «Крылья России» подверглась резкой критике, в вину автору ставилось, в том числе, и то, что он «дает описание своего подвига и награждение орденом Георгия. Описание отважной разведки под действенным ружейным огнем, давшей ценные сведения, представляют исторический интерес. Процесс награждения не представляет большого интереса и может быть сокращен»260. В связи с этим Ткачёв давал разъяснения советским критикам об отличии регламентов награждения солдатского от офицерского «Георгия».

Солдатский Георгиевский крест просто присуждался приказом высшего начальника. Бывали случаи, когда он навешивался на грудь солдата, унтер-офицера тотчас по совершении им подвига. Иногда в отличившуюся в бою роту или батальон присылались 20—30 Георгиевских крестов и их распределяли непосредственные начальники. Чтобы получить солдатский Георгиевский крест, надо было только проявить геройство. А орден Победоносца Георгия давали лишь в том случае, когда подвиг офицера повлек за собой тактический или оперативный успех войск.

Орденом Победоносца Георгия награждались офицеры на основании существующего Статута (закона), где перечислялись подвиги, за которые можно было представлять к награде. К этому представлению присоединялись и свидетельские показания, и все это отсылалось в Штаб фронта. Приказом армиям Юго-Западного фронта (8 ноября 1914 г. №236) была созвана на этом фронте 1-я Георгиевская Кавалерская Дума. Она рассмотрела и мое представление, и только после ее одобрения я был награжден орденом Победоносца Георгия IV степени (приказ от 24 ноября 1914 г.)261.

Следует добавить, что Высочайшим приказом №100 от 3 февраля 1916 г. было утверждено пожалование Ткачёву приказом №290 по Юго-Западному фронту от 24 ноября 1914 г. ордена Св. Георгия 4-й степени262.

***

После события 12 августа, когда я приезжал для доклада и для получения новых заданий в Штаб армии мой однополчанин меня встречал неизменной фразой: «Ты наше «Вечернее время‟263», а генерал-квартирмейстер тотчас вел меня в кабинет командующего армией для личного доклада – такое серьезное значение придавалось теперь воздушной разведке.

Окрыленные успехом в первые дни наступления против IV русской армии, австрийцы приблизили к нашей границе свои авиационные базы и выслали в наш тыл воздушную разведку. И примерно в середине августа под Люблином появился впервые на высоте 1500 метров неприятельский аэроплан. Узнав об этом, я выскочил из казармы и побежал на аэродром. Меня толкало подсознательное чувство – «Надо прогнать его!»

Но на аэродроме я встретил рассудительных летчиков XIV отряда, которые сразу охладили мой пыл.

– Куда вы, Вячеслав Матвеевич, стремитесь? Да вы его и не догоните!

«И верно, – подумал я, – пока полечу, пока наберу на своем «Ньюпоре‟ его высоту, он будет уже над линией фронта, и я потеряю его из виду».

Так в те дни обстановка войны подсказала мне первый тактический вывод: «Для противодействия неприятельским аэропланам с земли необходим быстроходный, скороподъемный аппарат».

15 августа в полдень – в неурочный час – я был вызван в Штаб армии, где генерал-квартирмейстер сказал мне:

– Необходимо доставить срочный пакет начальнику армейской конницы генералу Новикову. Я полагаю, что самый быстрый и самый надежный способ доставки – аэроплан.

– Точно, но, ваше превосходительство, имейте в виду, что при наших моторах эта доставка может оказаться не самой надежной, – предупредил я, – поэтому прошу дать мне два пакета: один я возьму с собой на аэроплан, а второй отправлю на автомобиле с летчиком отряда поручиком Головатенко.

– Смотрите, [подъ] есаул264, не летите близко к железнодорожной станции, там выгружается дивизион нашего XVIII корпуса. Вас могут опять сбить, но теперь уже не противник, а свои, – сказал генерал.

– Не беспокойтесь, ваше превосходительство, не собьют!

Я вылетел. Мотор работал полной тягой, но необыкновенно сильное «рему» (был яркий солнечный день, кругом болота, леса) не давало возможности набрать необходимую высоту, и я шел на 500 метрах, поглядывая вправо и выискивая глазами, где же эта разгрузочная станция? Наконец я увидел ее.

До станции было как будто далеко, а между тем под крыльями аэроплана появился характерный «горох». Он все усиливался, и вскоре начались уже ясные попадания в крылья, и даже редкие удары по металлической голове аэроплана. «Откуда это стреляют? – недоумевал я. – Местность подо мной сплошной лес и только в стороне станции видны прогалины – поляны». Я начал уклоняться на юг, но попадания участились. И, наконец, после одного из кучных попаданий мотор стал делать перебои… Тяга сразу уменьшилась, и лететь дальше было невозможно. Осталось одно – садиться. Но куда? Не на лес же!

Я потянул в сторону железнодорожной станции, где виднелись поляны, и тут-то мой «Ньюпор» попал под прямой обстрел ружейного огня пехоты. Это уже был не «горох», а чуть ли не сплошные попадания, которые сопровождали меня до тех пор, пока я не сделал крутого поворота для посадки на выбранную мною площадку.

Подхожу к земле уже с выключенным мотором, бросаю короткий взгляд влево и вижу: вдоль выбранной мною площадки для спуска стоит рота солдат развернутым фронтом в ружье…

Когда я спустился на землю и вышел из аэроплана, солдаты смотрели на меня сурово-настороженными взглядами. Для них, очевидно, были диковинными какая-то летающая машина с крыльями и я, пилот, в кожаных штанах, в куртке, с каской на голове. Я, однако, не понял их недоумения. Не видя в строю ни одного офицера, я крикнул возмущенно фельдфебелю:

– Где офицеры?

– На станции! – ответил тот, указав в сторону удаленного белого здания, за которым виднелись поездные составы.

– Позовите сейчас же! – приказал я ему.

Фельдфебель не сразу проявил расторопность и дисциплину, присущие его званию (как видно, и он мне не доверял). Но немного помедлив, все же послал солдата на станцию.

Я подошел к голове аэроплана и начал определять повреждения. К счастью, мотор уцелел, был перебит лишь один проводничок, соединяющий свечу цилиндра с распределителем. Зато голова фюзеляжа – алюминиевая облицовка – оказалась основательно-таки изрешеченной. Особенно пострадали крылья. Пуля перерезала одну из длинных сторон коробчатого лонжерона, чем ослабила его почти на 50 процентов. С такими повреждениями лететь при «рему» было слишком рискованно. Хорошо, что с дубликатом пакета был отправлен Головатенко! Забравшись в кабину, я продолжал осмотр повреждений уже изнутри. Меня просто удивляло, как все эти пули прошли мимо меня?! Мои мотористы, наверное, сказали бы мне: «Вы, ваше высокоблагородие, были от них «заворожены‟!»

Внезапно до моего слуха долетели возбужденные выкрики:

– Летит!.. Летит!..

Я выглянул из кабины. Вся рота вскинула ружья и приготовилась взять меня на мушку. В первое мгновение я схватился было за «Маузер», лежавший на дне кабины, но вовремя сдержал себя: «Что я делаю? Подними «Маузер‟ – и я мгновенно вызову на себя залп 25-ти винтовок! Ведь ясно же – они принимают меня за немца».

Я вылез из кабины, подошел к строю солдат и, чтобы сорвать свою досаду, сказал:

– Как вам не стыдно?! Допустим даже, что я немецкий офицер. Но ведь вас же двести пятьдесят человек против одного безоружного офицера!

Вскоре подошел командир терроризировавшей меня саперной роты XVIII корпуса. Я пожаловался ему на все свои неудачи и из разговора с ним узнал, что за лесом на поляне расположилась для обеда целая дивизия XVIII корпуса, которая и взяла меня на мушку.

Когда я приехал на бивак, меня встретили с разинутыми ртами офицеры и даже командир бригады. Потеряв всякое самообладание и обер-офицерский такт, я налетел на генерала:

– Ваше превосходительство, как вы могли допустить подобное безобразие?! Я послан со срочным пакетом Штаба армии к начальнику нашей конницы, генералу Новикову, а ваша пехота меня сбила – заставила спуститься. И это произошло на глазах офицеров, которые находятся здесь, с солдатами. Кто-кто, а уж офицеры должны знать, чей аэроплан летит: наш или немецкий!

Начался спор относительно опознавательных знаков. Генерал велел принести приказ по военному ведомству, где трактовался этот вопрос.

– Вот здесь, – прочел генерал, – говорится, что на крыле нашего аэроплана должен быть круг русских национальных цветов, а у вас ведь круги.

– Да, – ответил я ему с кривой усмешкой, – на двух крыльях моего аэроплана и должны быть круги.

Вот каково было знакомство со своей авиацией не только у офицеров, но даже у генерала. […] Это были плоды инертного отношения к авиации нашего Генерального Штаба и штабов военных округов.

Лишь поздно вечером, когда в воздухе установилась тишь, я рискнул вернуться на своем искалеченном «Ньюпоре» в Люблин. […] Пакет генералу Новикову был доставлен поручиком Головатенко. […]

19 августа я снова получил ответственное задание, на этот раз на левом фланге. Вследствие отхода V армии там образовался разрыв, и 18 августа противник занял станцию Травники, вбив, таким образом, клин между V и IV армиями. Вот мне и предстояло разузнать обстановку в этом районе по маршруту Пяска-Красностав. […] Когда я подлетел к назначенному мне району, там шел горячий бой. Наученный горьким опытом, я держался над неприятельскими войсками на высоте 1400—1500 метров. И все же, попав под интенсивный ружейный и артиллерийский обстрел, мой «Ньюпор» получил осколочное повреждение левого крыла. К счастью, оно оказалось неопасным, и я продолжал вести разведку. Конечно, с такой высоты мне было трудно наблюдать детали боя, впрочем, это и не входило в задание, полученное мною от Штаба армии: мне надлежало дать общее заключение о ходе операции и выяснить, подтягивает ли противник новые резервы. Судя по действию нашей и неприятельской артиллерии, по многочисленным пожарам, по передвижению наших резервов, можно было сделать заключение о нашем успехе. Подхода новых сил противника с юга не было обнаружено265.

Через неделю произошла трагедия: в результате атаки на австрийский аэроплан «Альбатрос» и его тарана в небе, погиб П. Н. Нестеров. Сам Ткачёв не был очевидцем этой драмы, но не мог не отозваться на нее.

Недовольство действиями авиации, имевшее место в Штабе [3-й армии Юго-Западного фронта], как бы явилось последним толчком для осуществления П. Н. Нестеровым его давнишней идеи уничтожения неприятеля в воздухе ударом по поверхности вражеского аэроплана колесами собственного аэроплана. И хотя этот способ был смертельно опасным (ведь тогда еще не имелось парашютов!), Нестеров решил пойти на смертельный риск. 26 августа 1914 года он совершил величайший акт в истории авиации – протаранил своим аэропланом неприятельский аэроплан и, завоевав первую в мире победу в воздухе, пал смертью героя. Этим бессмертным подвигом было положено начало войны в воздухе. Если еще в мирное время Нестеров всегда и во всем служил примером, то теперь, во время войны, он ценой своей жизни доказал нам, что доблесть летчика не имеет предела. […] Дисциплинированный, исполнительный в мирное время и бесстрашный и самоотверженный защитник горячо любимой им Родины во время войны, Нестеров являл собой идеал офицера. Как начальник он был строг и неумолимо требователен, и воспитывал своих подчиненных на личном примере и убеждением, чем завоевал к себе уважение и доверие. Подобно тому, как великие жрецы искусств (композиторы, художники) своими произведениями создавали образцы и школы, так и Петр Николаевич в авиации совершил эпохальный творческий взлет: прежде всего, он научил нас, пилотов, летать, подобно птицам, а не скользить по воздуху. В этой связи роль Нестерова в авиации неоспорима. […] Способность же Нестерова к маневру, его таран и первая победа в воздухе вписали его имя в историю мировой авиации на вечные времена как основоположника тактики воздушного боя266.

Сослуживец Ткачёва по Севастопольской военной авиашколе и 3-й авиароте в Киеве военный летчик В. Г. Соколов в начале 1960-х годов, проживая в Ташкенте, активно вел переписку с Ткачёвым и во всех деталях рассказал ему о гибели П. Н. Нестерова и обстоятельствах, предшествующих ей. В своих публикациях в газетах он неоднократно подчеркивал: «Я последний, оставшихся в живых из числа военных летчиков, бывших с ним [Нестеровым] на войне и присутствовавших при его подвиге»267, наблюдая за тараном с земли. В осуществлении тарана Нестеровым и последующей за ним гибели летчика, В. Г. Соколов считал виновным генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии Юго-Западного фронта, полковника (впоследствии генерал-майора) М. Д. Бонч-Бруевича, который фактически обвинил летчиков, в том числе и Нестерова, в трусости и отказе от противоборства австрийской авиации. В. Г. Соколов был свидетелем этого разговора в вестибюле Жолковского замка268, случившегося накануне тарана Нестерова, где тогда размещался штаб 3-й армии269.

Между тем, М. Д. Бонч-Бруевич в своих мемуарах этот факт не упомянул, а отражая случившийся эпизод, придал ему характер самостоятельного решения П. Н. Нестерова, при этом допустив существенные искажения в своем изложении имевшего место события. В частности, он писал: «В тот роковой для него день Нестеров уже не однажды взлетал на своем самолете и отгонял воздушного «гостя‟. Незадолго до полудня над замком вновь послышался гул неприятельского самолета – это был все тот же с утра беспокоивший нас австриец. […] Австрийский аэроплан держался на порядочной высоте и все время делал круги над Жолкевом, что-то высматривая. Едва я отыскал в безоблачном небе австрийца, как послышался шум поднимавшегося из-за замка самолета. Оказалось, что это снова взлетел неустрашимый Нестеров. Потом рассказывали, что штабс-капитан, услышав гул австрийского самолета, выскочил из своей палатки и как был, в одних чулках, забрался в самолет и полетел на врага, даже не привязав себя ремнями к сиденью.

234

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 1—4.

235

Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 81077. Л. 4об.

236

Ныне – город в Польше, административный центр Люблинского воеводства.

237

Ткачёв ошибается: в описываемое время командиром ХХIV армейского корпуса являлся Цуриков Афанасий Андреевич (1858—1922), генерал от кавалерии (1914), командир 24-го армейского корпуса (1914—1916)), командующий 10-й армией (с 1916).

238

Ныне – город в Польше, входящий в Люблинское воеводство.

239

Ныне – сельская гмина (волость) в Польше, входящая в Люблинское воеводство.

240

Ныне – город в Польше, входящий в Люблинское воеводство.

241

Ныне – город в Польше, входящий в Свентокшиское воеводство.

242

Ткачев В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 14—17, 20—23.

243

Махалин А. Вячеслав Матвеевич Ткачёв (1885—1965): К 110-летию со дня рождения // Мир авиации. 1996. №1. С. 3.

244

Ныне – сельская гмина (волость) в Польше.

245

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 23—24.

246

РГВИА. Ф. 6088. Оп. 1. Д. 1. Л. 52—70.

247

Ныне – все населенные пункты в Польше.

248

Кривление (перекашивание, гоширование) крыльев – процедура отгибания вверх или вниз концевых участков крыла для создания крена или вывода из непроизвольного накренения в полете. Применялось на первых (начиная с «Райтов») аэропланах. «Ньюпор-IV», на котором выполнял этот полет Ткачёв, перекашивал крыло с помощью ножных педалей, в отличие от всех других типов аппаратов, у которых кривление достигалось движением ручки управления – клош – влево или вправо (Примеч. А. В. Махалина).

249

Вынужденный остаться без одного канала (поперечного) управления, Ткачёв оказался в критичнейшем положении: достаточно было малейшей передозировки отклонения руля поворота – и машина сорвалась бы в непоправимый штопор (Примеч. А. В. Махалина).

250

Номер дивизии написан неразборчиво, однако известно, что непосредственно под Красником сражался XIV русский корпус, в состав которого входили 18-я пехотная дивизия и 2-я стрелковая бригада. Поэтому можно считать установленным, что Ткачёв написал «XVIII» (Примеч. А. В. Махалина).

251

Цит. по: Махалин А. Первый Георгиевский кавалер русской авиации // Военная Быль. 1995. №7. С. 4—6.

252

См.: Махалин А. Первый Георгиевский кавалер русской авиации // Военная Быль. 1995. №7. С. 6—7.

253

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 24.

254

Действующая армия // Воздухоплаватель. 1914. №11/12. С. 655; ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 58. Л. 20.

255

Удаль летчика Ткачёва // Техника воздухоплавания. 1914. №6—8. С. 297; ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 52. Л. 7.

256

ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 58. Л. 15.

257

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 24—25.

258

Приказы Кубанскому казачьему войску. 1914 год. – Екатеринодар, 1915 (без нумерация страниц).

259

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 25.

260

Доклад П. А. Семенова на заседании Исторической группы секции ВВС Военно-научного общества при ЦДСА им. М. В. Фрунзе о рукописи В. М. Ткачёва «Крылья России» 24 апреля 1964 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 4. Л. 29.

261

Ответ В. М. Ткачёва на доклад П. А. Семенова / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 4. Л. 57.

262

Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 81077. Л. 6об.

263

Была такая газета в Петербурге (Примеч. В. М. Ткачёва).

264

Ткачёв допускает неточность: в чин есаула он был произведен только 15 февраля 1915 г. / См.: РГВИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 81077. Л. 4об.

265

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 25—28.

266

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 30—32.

267

Письмо В. Г. Соколова в газету «Красная звезда» от 2 августа 1961 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 57. Л. 78.

268

Заложен основателем города Станиславом Жолкевским в 1594 г., ныне – памятник истории и архитектуры в городе Жолква (Львовская область, Украина).

269

См.: Соколов В. Г. Таран Нестерова / Пилоты Его Величества / Сост. С. В. Грибанов. – М., 2007. С. 213—215.