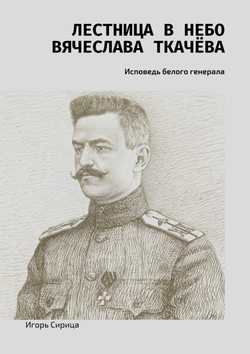

Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава 1.

Раннее детство: 1885—1895

ОглавлениеЯ родился в станице Келермесской1 24 сентября2 1885 года, т.е. 22 года спустя после покорения Западного Кавказа. В 1863 году мой отец Матвей Васильевич Ткачёв (в то время, вероятно, подъесаул3) пришел в предгорье Кавказа во главе казаков-переселенцев Кавказской4 и Григориполисской5 станиц с семьями, и осел на р [еке] Гиаге в 18 верстах от города Майкопа6, чем и было положено начало нашей станицы, получившей черкесское название7 по имени речушки (балки) Келермес, впадающей в р [еку] Гиагу8.

Отец мой родился в 1829 году в станице Кавказской в семье офицера казака Василия Андреевича Ткачёва. А мой прадед Андрей Ткачёв (имевший сыновей Василия и Алексея), являющийся родоначальником всех Ткачёвых9 станиц Келермесской, Ханской10, Сергиевской11 и Курджипской12, был в конце XVIII столетия одним из основателей станицы Кавказской.

Появления моих предков на Кубани не явилось каким-то личным, семейным эпизодом – оно произошло как раз в те годы, когда наша великая Родина завершала свой выход к теплому морю и вела жестокую борьбу с коварным и воинственным соседом – с Турцией. Вот почему, я думаю, здесь и нелишне развернуть несколько страниц из истории моего родного края – Кубани. […] Движение России на Юг, начатое ещё при Иване Грозном и продолженное при Петре Великом, привело, наконец, русских людей в пределы Северного Кавказа уже в царствование Екатерины II. […] в 1792—1793 годах нижнее течение р [еки] Кубань от Таманского полуострова до станицы Васюринской было заселено отличившимися во 2-й Турецкой войне (на побережье Черного моря и на Дунае) черноморцами, бывшими казаками Запорожской Сечи13. А с 1794 года было приступлено и к созданию так называемого Линейного казачьего войска. С этой целью с Дона было переселено 1000 семейств, которые образовали станицы Кавказскую, Григориполисскую, Усть-Лабинскую и др [угие], а их строевые казаки вошли в состав Кубанского казачьего полка14. По заселении казаками среднего течения Кубани и Терека было образовано в 1832 году Кавказское казачье Линейное войско. Вот в этом-то переселении донцов на Кубань и образовании Линейного казачьего войска участвовал и мой прадед – подъесаул Андрей Ткачёв. Он еще до этого, будучи в составе одного из Донских казачьих полков, действовавших на Кубани и против Анапы15, был награжден за выдающиеся боевые заслуги грамотой Екатерины II с присвоением потомственного дворянства. […]

В условиях постоянной тревоги и опасности и в непрекращающейся кровавой борьбе в течение 70 лет провели мои предки – прадед Андрей, дед Василий Андреевич и отец Матвей Васильевич Ткачёв. […] мог ли он [отец] в обстановке того времени получить общее образование? Конечно, нет! Ведь только в 1833 году были открыты на Линии первые 2 школы и те, в удаленных от Кавказской станицах. И лишь в 1860 году, когда Черноморское казачье войско было объединено с Западной частью Линейного и образовано Кубанское казачье войско16, было обращено должное внимание на школьное дело и в линейных станицах. А военное образование мой отец прошел на практике в боевой страде уже с юных, чуть ли не с 15, лет.

У деда вся его жизнь прошла в этой обстановке. К сожалению, о его боевых заслугах мне никто не рассказывал. Единственное, что осталось о нем в моей памяти, это оригинальный фамильный портрет масляными красками, висевший в маминой спальне, в которой я провел свое раннее детство. Я тогда недоумевал – неужели этот суровый жгучий брюнет с густыми волосами, затянутый в черкеску, мой дед и почему он такой мрачный?17

Мой отец еще с юных лет был особенно предприимчив и неустрашим, и отличался исключительно смелыми «поисками в Закубанье»18, чем заслужил уважением даже со стороны неприятеля того времени – черкесов. По-видимому, эти особенности его характера, его природный ум и действительные заслуги перед Родиной дали ему известную карьеру в офицерских чинах и он, несмотря на то, что в его послужном списке стояло: «образование: общее – дома, а военное – на службе», дослужился до чина полковника, что для простого смертного, не имевшего какого-либо «тетушкиного хвостика»19 в Петербурге, тогда было нелегко.

Отец мой в то время20 командовал сотней, занимавшей Белореченское укрепление. В эту сотню был назначен петербургский «фазан» (как называли в то время приехавших на Кавказ офицеров для хватания наград), блестящий корнет, сын богатейших родителей, граф Михаил Илларионович Воронцов-Дашков (будущий Наместник Кавказа). И вот, находясь в сотне моего отца, он за участие в стычке с горцами получил высокую награду – орден Победоносца Георгия21. Позже, примерно в 1880 году, во время приезда в Екатеринодар императора Александра II, этот же граф Воронцов-Дашков был в свите Государя22. Во время обхода последним почетных представителей Кубани, среди которых был и мой отец, Воронцов узнал его и милостиво спросил: «Что бы Вы желали?» Отец ответил: «Снова служить в строю» (он был в то время «по войску»23). Эта просьба отца осталась гласом вопиющего в пустыне. Так, единственный «тетушкин хвост» отца в Петербурге оказался для него бесполезным.

При переселении отец мой получил в потомственное владение 30 десятин земли24 и, так называемый, офицерский участок (более 150 десятин) вместо пенсии. На этом участке он и начал хозяйничать. Уже при моей памяти у нас были: хутор с примерно 200 десятинами земли, табун лошадей – более 200 голов, мельница и маслобойня.

Благодаря многочисленным ранениям (в войну с горцами и в русско-турецкие войны 1854—1855 и 1877—1878 годов, в боях под Карсом и в Сухумских операциях) отец мой числился в Александровском комитете о раненых25, что давало ему право воспитывать своих детей на казенный счет в закрытых учебных заведениях. […]

Мои старшие сестры (Мария и Лена) окончили Патриотический институт в Петербурге26, а я и старший мой брат [Василий] – Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус.

Моя мать, Анастасия Ивановна, была старшей дочерью священника Гиагинской станицы, отца Ивана Васильевича Иванова27. Она была малограмотной, но очень религиозной и отличной хозяйкой с неиссякаемой энергией. Хотя у нас и была женская прислуга (кухарка, горничная), но мать во все хозяйство вникала сама: доила коров, пекла хлеб, готовила обед. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю ее вкусные сдобные булочки, пышки или оладьи, залитые маслом и сметаной (к чаю), вареники, копченых гусей, маринованных сазанов, вишневую наливку, всевозможные варенья, виноградное вино.

Как отец, так и мать с головой уходили в свои хозяйственные дела, и я был с раннего детства представлен сам себе, обвыкаясь с окружающей меня обстановке: в саду, на кухне, в конюшне, на мельнице, в маслобойне, на пруде, на выгоне, в табуне, в поле.

Самое раннее детство – до 5-летнего возраста – не осталось у меня в памяти, но, как рассказывали мои старшие сестры, я рос на женской половине – с мамой, и страшно боялся и стеснялся своего старого отца, – не дай Бог увидеть меня в нижнем белье! Меня долго, – до 8 лет, когда родилась моя младшая сестра Вера28, – считали последышем, все баловали и называли «мизинчиком» или «кобчиком» (за мой кривой нос)29. Говорили, что я до 2-х лет не отказывался от материнского молока, и нередко меня можно было видеть с маленькой скамеечкой, которую я пристраивал возле сидящей в саду матери, и с наслаждением приникал к ее груди.

Мое самое раннее отчетливое воспоминание (когда мне было около 4—5 лет), это поездка в станицу Ханскую30 на свадьбу Липочки Ткачёвой, куда съехалась многочисленная родня из окрестных станиц. Я с мамой ночевал в старой хате, где-то на окраине станицы. Как сейчас помню звонкий, неумолкаемый в течение целой ночи, концерт многочисленных сверчков.

Другой яркий факт примерно в те же годы – это приезд, по окончании института, моей сестры Лены. У меня и сейчас перед глазами ее подарок из Петербурга: красиво раскрашенный, металлический заводной волчок, вертящийся, с музыкой, на полу длинного застекленного коридора нашего дома. По тому времени этот подарок в станице был чудом, к тому же я вообще тогда никаких покупных игрушек не имел.

Третий факт, тоже примерно в те же годы моего раннего детства – это возвращение «раскаявшегося грешника», нашего старшего табунщика черкеса Хакутежа, на обязанности которого было ловить арканом в табуне диких лошадей – «неуков», выезжать их под верх, лечить, таврить, плести из конского волоса арканы, обучать нас, мальчиков – брата и меня – верховой езде. Вообще, он играл не малую роль в нашей семье. Он как-то, облюбовав в табуне самую красивую и отличную в езде лошадь, сбежал с ней в Кабарду, где долго пропадал. Конокрадство в то время процветало и считалось не грехом, а лихостью у черкесов. Этого факта я не помню, но его «покаянное возвращение» (конечно, без украденной лошади) и разговор с моим отцом врезался в моей памяти. Отец его основательно поругал и снова принял на ту же должность старшего табунщика (в этом сказалась отцовская черкесомания – особая симпатия к его бывшим врагам на бранном поле). Хакутеж часто вспоминал с огорчением эту «вразумительную» беседу с ним моего отца и всегда говорил: «Зачем ругаль, лючше плетью побиль!»

Самым ярким воспоминанием в этот период моего раннего детства была свадьба моей старшей сестры Мани. Видимо мой отец – старый вояка, заслуживший бранными трудами и кровью свое богатство и создавший семью – хотел отпраздновать эту свадьбу дочери-первенца как-то особенно: из окрестных станиц и из Екатеринодара31 была приглашена многочисленная родня и знакомые, а также офицеры пластунских (4-го, 6-го и 8-го) батальонов, стоявших тогда в Майкопе. Оттуда же был привезен и нанятый оркестр пластунов. Для пропитания всей этой оравы в течении 3-х дней был зарезан бык, несколько баранов, птица. Вино и водка, как говорится, текли ручьем.

Я был личным шафером сестры. Помню, как меня позвали в спальню, где стояла у зеркала бледная, взволнованная, с осиной, затянутой в высокий корсет, талией невеста, одетая в шелковое белоснежное подвенечное платье с длинным шлейфом. С ее головы, украшенным красивым fleur d’orange32, спускалась предлинная, до самого шлейфа, фата. Мне прикололи на груди эмблему шафера – маленький букетик из белого воска, перевязанный белой шелковой ниточкой, и объяснили, что я должен одеть на правую ногу невесты маленькую, изящную шелковую туфельку (что я и сделал), а в церкви должен буду носить шлейф.

Я ехал в церковь вместе с невестой. Как только мы вышли из экипажа, началась моя роль шафера. Нас встретил жених, который взял свою будущую половину под руку, и провел ее на середину церкви, а я, приподняв слегка шлейф, торжественно следовал за ними. Носил я шлейф и в то время, когда священник водил молодых вокруг аналоя.

Из церкви я ехал, как личный шафер невесты, вместе с молодыми. Как только мы вошли в наш сад, грянул встречу духовой оркестр пластунов и я, разинув рот (это было для меня тогда никогда невиданное и неслыханное еще зрелище), остановился, застыл в недоумении и в восторге, и забыл все свои обязанности. Как прошла невеста со своим длинным шлейфом по саду до дома я не знаю. На этом и окончилась моя роль шафера. К сожалению, загипнотизированный музыкой, я прозевал интереснейший акт при встрече молодых моим отцом и матерью на пороге дома, которые обсыпали обвенчанных хмелем с миниатюрными серебряными пятачками и благословили их иконами. На другой день кто-то из нашей прислуги мне хвастался, что они собрали на пороге дома немало блестящих пятачков. И я невольно позавидовал их счастью.

После 3-дневного пира дома, молодые выехали в объезд родичей в окрестных станицах. Этот объезд длился около недели. Свадьбы вырвала из нашей семьи сестру Маню, уехавшую в Екатеринодар, и в станице остались, кроме отца и матери, мои сестры Лена и Нюра33 (последняя была моим сверстником – старше меня на год) и я. Старший брат Вася учился с 1890 года в Нижегородском кадетском корпусе и бывал дома лишь во время летних каникул.

Наличие в семье образованной и воспитанной молодой девушки Лены наложило известный отпечаток на нашу жизнь и имело большое влияние на нас с Нюрой. Лена была интересной и видной по внешности молодой девушкой, имела кристально-чистую душу и обладала исключительной добротой. Она отлично играла на пианино и с большой душой и умением пела все модные в то время романсы. Отец, сидя в уютном углу гостиной комнаты на диване, заслушивался ее музыкой и пением. Он с гордостью следил за успехами любимой им дочери у молодежи (главным образом, в офицерской среде в Майкопе) и отвергал, не насилием своей воли, а добрым советом, притязания недостойных, по его мнению, ее руки претендентов.

У Лены была отдельная девичья, со вкусом обставленная, комната. В одном из углов этой комнаты стояла парта, на которой училась читать и писать Нюра. Мне не было в то время 6 лет, поэтому считалось, что мне еще рано ломать голову этими премудростями. Однако, наскучив играть в саду в одиночестве, и интересуясь, «чему там учат Нюру?», я нередко забегал в Ленину комнату, становился за спиной сидящей за партой ученицы и внимательно следил за занятиями с нею старшей сестры. Однажды, когда Нюра затруднилась в чтении, я начал ей подсказывать.

– Ты что подсказываешь? – обратилась ко мне Лена с вопросительной улыбкой. – Разве ты умеешь читать?

– Умею! – ответил я.

– А ну-ка, посмотрим! – и она начала меня экзаменовать. Когда же оказалось, что я действительно уже умею читать, я был посажен рядом с Нюрой за парту. Так началось мое учение грамоте.

Наши совместные с Нюрой игры в саду и учения за одной партой продолжались недолго. Так как она уехала к замужней сестре Мане в Екатеринодар, которая продолжала с ней заниматься, я остался у Лены единственным учеником.

К сожалению, закончив чтение по букварю, я перешел на «Родное слово»34; а дальше? Этим, можно сказать, и ограничился круг моего чтения. В нашей «дыре», по тому времени, в станице была единственная одноклассная школа, никаких библиотек и читален не было. В девяностых годах [XIX века] отец начал выписывать журнал «Ниву»35 с прекрасными для того времени приложениями, с произведениями русских классиков, но все это было для меня еще не по зубам. Купить же детские книжки в Майкопе было тогда невозможно. Таким образом, мое первоначальное влечение к чтению и проявленные мною некоторые способности к русскому языку постепенно затухали, и я поступил в среднюю школу очень мало начитанным, что потом долго сказывалось.

Воспитание в раннем детстве на женской половине и, вероятно, влияние нежной души Лены наложили отпечаток и на моем характере в то время. Я бы очень отзывчив и не мог равнодушно относиться к чужому горю – я невольно переживал описываемые в «Родном слове» картины из жизни бездомных людей. Приехала к нам двоюродная сестра Маня Гейман, и Лена рассказала ей об этой черте моего характера. Они как-то позвали меня, усадили за парту.

– А ну-ка, Славочка, покажи Мане, как ты умеешь читать, – сказала моя Лена. – Прочти нам рассказ о бедном слепом нищем.

Там очень трогательно описывались его переживания, реагирование его души на бессердечное равнодушие прохожих. Начал читать, прочел до того места, как у него потекли слезы из глаз и… остановился. Дальше я не мог читать, так как мои глаза налились слезами, а спазм сдавил горло. Увидев это, Маня расхохоталась.

Со страшным огорчением и обидой – так надругаться над моим переживанием сочувствием чужому горю! – я выбежал из комнаты в сад. Уже когда я был в саду, услышал через открытое окно голос Лены:

– Как ты, Маня, груба и не чутка. Зачем ты так обидела мальчика, надругалась над святым чувством сострадания? К сожалению, в этой твоей нетактичности невольно участвовала и я.

– Может быть ты, Лена, и права, но сама подумай: каким же ты слюнтяем воспитываешь будущего мужчину?..

С приездом Мани Гейман расширился и репертуар Лениного пения. Они часто пели модные дуэты и песни того времени. […] Маня привезла из Черкасс (где служил ее брат в 19 пехотном Майкопском полку) и украинские песни. Тогда я впервые услышал красивую песню «Стоить яворь над водою». Маня пела молодым, звонким сопрано, а Лена чутко-прекрасно ей вторила. Эти вечные звуки музыки и пения – в доме, в саду, у пруда – развили у меня с детства отличный слух и музыкальность.

Мой домашний воспитатель Лена не насиловала моей воли и свободы, и я вне времени для учения был предоставлен сам себе. Я совершенно не помню, чтобы у меня были покупные игрушки, кроме полученных мною в раннем детстве: заводного волчка (подарок Лены, привезенный из С.-Петербурга) и лошади их папье-маше (подарок моего крестного отца – дяди Павла Ивановича Иванова). Эту лошадь, между прочим, за ее ненадобностью, постигла трагическая кончина. Как-то приехали к нам из Екатеринодара гости, среди которых были мои сверстники – братья Чупрыны, Женя и Гриша. Они порезали на куски мою лошадь и открыли мясную торговлю.

Отсутствие покупных игрушек имело и свое положительное влияние: детская образная фантазия и наблюдательность за окружающей жизнью толкали на выдумки. У меня был и рогатый скот из бурьяна и травы, и вылепленные кони из грязи. В более раннем детстве, когда я стал вполне владеть ножом, у меня появились точные копии дрожек, мельничных наливных колес и проч. Это, вероятно, и положило начало моей особенности, которая проявляла себя позже: в течение всей моей жизни я без боязни, когда было необходимо, брался за другие, всякого рода, ремесла.

Отцу не нравились эти мои увлечения и каждый раз, когда он видел меня за такой работой, кривился в лице и с досадой говорил:

– Славка у меня шпак36! А вот Вася – это уж будущий вояка, для него лошади – всё!

Впрочем, как мой старший брат Вася, так и я, уже с 6-летнего возраста попал, конечно, по велению отца, в школу верховой езды к нашему старшему табунщику, черкесу Хакутежу. Он первоначально, еще до 6-летнего возраста, сажал меня на специальное седло с четырьмя высокими рогастыми луками. Когда я садился в это седло, через отверстия в верхней части этих лук протягивался ремешок, который предохранял меня от возможного падения. У меня в руках был повод уздечки, а Хакутеж, садясь на свою лошадь, брал, на всякий случай, и повод недоуздка моего коня. Так, порой мы и выезжали в открытое поле, где и начиналось мое обучение на различных аллюрах.

Это раннее обучение, а в дальнейшем и частая езда, выработали у меня две особенности: умение крепко сидеть в седле и балансировать при всяком положении, и навык «владеть лошадью», заставлять ее чувствовать ездока и ему повиноваться. Из практики езды, когда мне было еще лишь 7 лет, я помню несколько эпизодов, которые показывают, как я уже в то время свыкся с лошадью. Как-то мы всей семьей (конечно, исключая папу), поехали на хутор за клубникой. В то время на сенокосных участках, которые занимали бóльшую часть площади земли, чем пахотные, полевой клубники всегда было много. Она была дивная – сладкая, вкусная, ароматная. Как сейчас помню, с каким восторгом и наслаждением я разгребал траву, где находились полные, наливные, горевшие на солнце своими манящими розово-красными бочками ягоды. Согретый солнцем степной воздух пьянил своим ароматом. Я быстро срывал все лучшие, более крупные клубнички, и, конечно, не клал в посуду, которую дала мне мама для сбора на варенье, а себе в рот. И только когда, как говорится, наелся до отвала, начала понемногу наполняться моя посуда. Подошел наш кучер:

– Слава, поедем поить коней, – предложил он.

Конечно, сбор клубники после этого мной был окончен и я вскоре уже очутился около лошадей. Кучер помог мне, поддержав за коленку левой ноги, сесть охлюпкой37 на одну из пристяжных, а сам сел на кореннике, ведя в поводе другую пристяжку. Мы подъехали на рысях к табачной плантации, возле которой находился небольшой хуторок. Оттуда выскочили презлые собаки. Одна из них подкралась к моей лошади и схватила зубами за ее хвост. В ответ на это мой конь брыкнул и ударил собаку задними ногами. Я, естественно, не мог в этом положении удержаться на голой (без седла) спине, и полетел через голову вперед. Но на лету я не выронил из левой руки повод уздечки, а правой схватился за ухо лошади. В таком положении я и повис. Видимо, мой вес тогда не был велик и конь мой некоторое время даже скакал, но постепенно стал опускать голову, уменьшать аллюр и, наконец, остановился.

В 1893 году мой отец был выбран казачьим атаманом станицы38. По его настоянию были устроены скачки казачат от 8 до 16-летнего возраста. Все участники были разделены на 3 группы: 1-я – от 8 до 10 лет, 2-я – от 11 до 13 лет и 3-я – от 14 до 16 лет. Мне было тогда 8 лет, и я пошел в 1-ю группу. Надо было пройти карьером по кругу (прочерченному плугом) в 2 версты. При этом, пересекать линию круга – входить внутрь его и тем сокращать расстояние пробега – запрещалось. Я пришел вторым, но по праву должен был получить первый приз, так как мой конкурент несколько раз пересекал линию круга и входил внутрь его. Для защиты своего права и справедливости мне надобно было обратиться к станичному атаману, то есть к своему отцу. Я, конечно, на это не решился и получил 2-й приз – газыри к черкеске. К сожалению, эти скачки омрачились несчастным случаем: один из казачат старшей группы упал с лошади и получил сотрясение мозга.

Я еще с детства был очень уравновешен – имел спокойный характер, быть может, потому, что был сыном старого отца? Когда я родился, ему было 57 лет. Ни шалуном, ни проказником я не был. Вероятно, поэтому я и не помню, чтобы меня наказывали. Я рос как трава в поле: как уже раньше было сказано, никто не насиловал мою самостоятельность, почему окружение имело на меня большое влияние. Каково же было это окружение? Мой отец был в то время единственным офицером в станице, да еще и дворянского происхождения, поэтому для окружающих меня (вне нашей семьи) среды я был паныч – барчук, и это создавало для меня особое положение. Но я этим никогда не гордился, да и не пользовался. Наоборот, я чувствовал интуитивно, что это мое положение накладывает на меня особую обязанность – быть на высоте. Ища какой-то дружбы, меня невольно тянуло в народную массу: моими товарищами по игре в лодыжки39, в рыбной ловле и других забавах были детишки соседних домов (без различия, казак ли он или иногородний), а моим закадычным другом был сын нашего мельника. В зимнее время, когда устраивались кулачные бои – шла «кунавина» на «матню» (одна половина станицы на другую) – на левом фланге общего строя дрались ребятишки. Там был и я. Везде я был своим: на конюшне, в кухне, на маслобойне, в табуне. Повсюду встречал простое, сердечной отношение к себе. В глубокую осень, когда нога тонула в грязи почти до колена, рабочие с маслобойни брали меня к себе в гости, со смехом они носили меня на своих спинах или шее. Там в обеденный перерыв меня угощали мелко нарезанной, почти не мытой, но пожаренной на свежем, только что из-под пресса, ароматном подсолнечном масле картошкой. И как это было вкусно!

Я очень любил обедать на кухне вместе с рабочими, где наслаждался кандёром40, затёркой41, галушками. А дома за обедом сидел в унылой, скучающей позе перед наполненной тарелкой ароматного куриного супа или перед аппетитно выглядевшими розово-желтыми сырниками, залитыми свежим сливочным маслом и сметаной.

– Что же ты не ешь? – обращалась ко мне с досадой мама. – Ты опять там налопался галушек?

Как-то в день моих именин работники, обедавшие на кухне, напоили меня пьяным, конечно, не умышленно, а, просто, не рассчитав моих способностей к алкоголю. Впрочем, переполнила мой хмель не выпитая с моими друзьями на кухне водка, а чихирь42, который я пил уже дома. И я до зрелого возраста не мог видеть этого вина.

Эта среда, естественно, меня грубила, принимая во внимание слишком уж нежно-женское влияние в моем раннем детстве. Я многое от этой среды узнал и позже, уже в [кадетском] корпусе я был среди своих товарищей одним из самых хорошо житейски грамотных и «грехами детства» не страдал. Эта моя естественная демократичная простота открылась отношениями со всеми окружающими и сказалась на всю мою жизнь, и дала яркий оттенок на моем мировоззрении – моей душе была понятна идея «равенства и братства».

У меня очень рано пробудилось влечение к прекрасному полу. Первое мое увлечение, еще до 8 лет, – Розочка, дочь аптекаря станицы Гиагинской. Когда мы ездили в гости к дедушке и бабушке, я возил кумиру моего сердца подарок – флакончик с духами собственного приготовления (из лепестков комнатного цветка герани). Второе – Галина, дочь священника нашей станицы. С каким же нетерпением я всегда ждал Пасху, чтобы на законном основании вылить свои чувства – расцеловать предмет моей любви. Третье – моя двоюродная сестра Нюра Одалланская (тогда мне было уже около 10 лет). Во всех этих случаях, конечно, я был лишь безмолвным воздыхателем – без выраженной мне взаимности. Ухарское выражение своих влечений у молодых ребят на кухне оказало свое влияние. Наряду с грубым, а иногда и пошлым отношением к женщине, я под влиянием женских идеалов (моя мать и сестра Лена) подходил к достойным представительницам прекрасного пола с чистым, возвышенным чувством, полным глубокого уважения. Эта двойственность в моих влечениях и отношениях к женщине сказалась и впоследствии, в течение всей моей жизни.

Мама нередко ездила к своим родным в станицу Гиагинскую и брала нас с собой (меня и Нюру). У деда на станичной площади был большой дом (в 5 комнат), с огромным залом. Длинный крытый коридор соединял этот дом с кухней. В обширном саду зрели прекрасные груши и яблоки. Везде во всем был виден большой порядок. В течение дня мы наедались вкусными и сладкими яствами и фруктами. Перед отъездом нас неизменно посылала мама «попрощаться»: тихо и чинно проходили через комнаты в спальню, наполненную запахами всевозможных лекарств, где там нас встречала аккуратно одетая, с кружевным чепчиком на голове, болезненного вида и не высокого роста старушка – наша бабушка. Она торжественно вручала нам по одному новенькому серебряному гривенничку, после чего мы должны были целовать протянутую ей нам руку. Потом мы шли в кабинет дедушки. Крупный, высокого роста, с длинной, совершенно седой, с оттенком цвета золота, бородой и шевелюрой патриархального вида, старик наделял нас новенькими пятачками, а мы – целовали ему руку. Хотя тогда я был еще и мал, но поцелуев рук, даже у деда с бабкой, я очень не любил. Не сказывалось ли здесь в этом наследие отца, героическая молодость которого воспитала в нем гордость, самолюбие и независимость?

Были и у нас гости – из Гиагинской приезжали (в огромном рыдване – на тачанке, запряженной парой крупных выхоленных вороных коней) бабушка с семьей своей младшей дочери-красавицы – моей крестной матери Надежды Ивановны. Здесь уж приходилось мне быть гостеприимным хозяином – угощать кузена Лёню и кузин Нюру и Нину (хотя у нас в то время сад был еще слишком молодой, и фруктов было немного).

Ездили мы нередко в Майкоп. Там жила старшая дочь моего деда – сестра отца – старая дева Пелагея Васильевна Ткачёва. Это был старый тип русской женщины Кавказа – бесстрашная, властная, самостоятельная. Она приютила у себя несчастных сирот – моего двоюродного брата, калеку Георгия и слепую сестру Серафиму. Рядом с теткой жил мой двоюродный брат Гуля – Георгий Александрович Ткачёв с милой, но беспечной супругой и многочисленной семьей (Коля, Вера, Тося, Нюра, Павел). Я часто ходил со своим сверстником, двоюродным племянником Колей, в городской сад, где с высокой скалы любовался видом горной речки Белой и услаждался ее страшным шумом. А вечером мы наблюдали в прибрежном саду полеты многочисленных светлячков.

Ездила со мной мама и в Екатеринодар. Первый раз я там был вскоре после моего шаферства на свадьбе Мани. Молодые тогда жили где-то в самом начале Медведовской улицы43, в каком-то старом, как говорили, «нечистом» доме (кто-то ходил там по ночам). Их сад выходил на самую Кубань. Вышли как-то компанией в город, где я чем-то зазевался и потерял своих. В отчаянии и со слезами я долго блуждал по улицам, и лишь счастливый случай привел меня с кем-то домой (я хорошо не помню, как и с кем). Первого впечатления о городе того времени у меня не осталось. Единственное, что бросилось в глаза, это правильное расположение улиц, повсюду деревянные тротуары-мостки вдоль заборов.

– Все это не то, что у нас в станице, – думал я.

Последующие посещения Екатеринодара, уже в более сознательном возрасте, были, конечно, интереснее. Тогда я уже имел там и друзей детства – моих троюродных братьев Женю Чупрына и Никиту Косинова.

***

«Поездка на долгих». Такому образному названию действительно отвечали наши длительные, нудные семейные путешествия на лошадях из Келермесской в Екатеринодар. Чтобы покрыть расстояние в 120 вёрст, приходилось высиживать в нашем тарантасе целых два дня. Правда, Лена как-то поставила рекорд и в Екатеринодар приехала за 1 день, несколько сокращенной дорогой и без кормления в пути лошадей. И папа ее за это не бранил. Обычно же наша лихая, при поездках на короткие расстояния, тройка, теперь уныло «трюпала» дробно-мелкой рысью, изредка переводя дух на шагу. Такие путешествия хорошо было совершать в благоприятную погоду, а в сильную жару или когда начинали дуть сильные ветры, моросить дождики, грязь, слякоть… Надо отдать должное нашим кучерам, которые в большинстве были мастера своего дела: любили лошадей, отлично за ними ухаживали и умело требовали работу.

Перед «поездкой на долгих» пеклись пирожки, отваривались куры, яички и все это поедалось, главным образом, за чаем на больших привалах, где кормили лошадей и на ночлеге (в Тенгинской44, Усть-Лабе45, Васюринской46). Как сейчас вспоминаю одну из таких наших поездок с трагическим приключением (примерно в 1891 году). Мы ехали в Екатеринодар всей нашей семьей (конечно, кроме папы и отсутствующего вследствие своего учебного периода года Васи). Целый день моросил дождь. Хорошо, что мы выехали, когда было еще сухо, а то бы мы застряли по уши в грязи. Перед вечером, когда уже подъезжали к Усть-Лабе, разведрилось. На заднем сиденье, под поднятым фордеком47 нашего новенького, только что купленного экипажа, сидела мама с подушкой на коленях, на которой крепким сном спала Верочка (тогда ей не было и года), а рядом с мамой – Лена. Я уже не помню, почему, для облегчения ли лошадей, когда тарантас стал подниматься в гору к Усть-Лабе, – мы с Нюрой слезли и пошли пешком. А на горе уселись на переднем сиденье экипажа, спина к спине, поставив ноги на подножки (чтоб не запачкать новую облицовку). На этот раз наш кучер был растяпа и, видимо, подслеповат – он среди улицы нашел какой-то косогор. Экипаж сильно накренило, а он, с испугу или сдуру, спрыгнул с козел – пристяжная рванула, и тарантас свалился на бок. Мы с Нюрой подлетели турманами48, посчастливилось и маме. А Лена своей ротондой49 зацепилась за что-то в экипаже, и ее поволокло по дороге. Она, бедная, пострадала больше всех из нас. Экипаж с лошадьми исчез в надвинувшемся мраке…

Когда мы немного пришли в себя и стали собирать разбросанные по дороге вещи, то вспомнили: «А где же Верочка?» Она лежала на дороге на своей подушке и продолжала спать…

В Екатеринодаре моя сестра Маня с семьей очень долго жила на Карасунской улице в доме Глинских (вблизи Медведовской улицы). Карасунскую улицу в этом месте прорезывали две глубочайшие канавы. Вот в этих-то канавах мы с Женей Чупрыной и с нашим другом «Нептуном» (огромным черным догом нашего зятя Василия Николаевича) часто затевали наши игры. У него была излюбленная ухватка – догнать кого-нибудь из нас и толкнуть передними лапами в спину, после чего бегущий кубарем катился по земле. Этот пес был очень умный и большой оригинал. Он любил наблюдать за уличной жизнью: бывало, станет на задние лапы, а передними упрется в верхнюю доску забора и поглядывает вдоль улицы – направо, налево. Один раз, во время такого времяпрепровождения, он снял с какого-то господина шляпу. Удивленный прохожий остановился и с недоумением обернулся, чтобы взглянуть на дерзкого шутника. Велико же было его удивление, когда он увидел свою шляпу в зубах огромного дога.

– Ах, какая прелестная собака! – невольно вырвалось у него похвала в адрес нашего друга.

Как-то вечером я с запозданием вернулся домой. Калитка была уже заперта. Я, не долго думая, подпрыгнул и ухватился за верхнюю доску забора, намереваясь перескочить через него, и вдруг почувствовал, что ладони моих рук кто-то покрыл. Я подтянулся и встретился лицом к лицу с мордой нашего черного друга «Нептуна»…

***

Папа, кроме как на свой хутор и в Майкоп, никуда не ездил и редко меня брал с собой. Я помню лишь два характерных и интересных случая. Как-то он взял меня при посещении им Хачемзиевского аула50. Конечно, мы оба поехали туда верхами и были одеты в черкески. Впрочем, папа всегда ее носил – другой одежды он не признавал. Дома ходил в бешмете.

Аул тогда еще не имел свою естественную национальную физиономию. Еще не доезжая цели нашей поездки, бросились в глаза поля, засеянные только просом. На пастбищах паслись бараны. Перед выездом в узкую извилистую с низкими плетнями улицу, мы вдруг услышали какой-то унылый скрежеще-воющий звук. Я с удивлением спросил отца:

– Что это такое, папа?

– Это скрежет их арбы с не промазанными колесами.

Из-за поворота показались двухколесные арбы, запряженные буйволами.

– А почему же они их не промазывают?

– Да, говорят, пусть слышат далеко, что едут честные черкесы.

Нам встречались по улицам всадники, одетые в черкески с газырями и с кинжалами, картинно гарцующие, сидя бочком на кавказских седлах с мягкими подушками. В правой руке каждого из них была искусно оплетенная плеть, украшенная серебряной с начернью ручкой. А вот и коротающие свой досуг, сидящие под плетнями на корточках (как умели сидеть только черкесы) и старательно выстругивающие никому ни для чего ненужную работу. Изредка встречались на улицах и во дворах старушки, прикрытые слегка чадрами, и стройные миловидные девушки с открытыми лицами, избегающие, однако, излишних мужских взоров.

Наконец, мы приехали к Хачемзиеву. Гостеприимный хозяин встретил нас радушно (гостеприимство – традиционная черта кавказцев). Он подошел вплотную к нам и, когда отец слезал с лошади, он придержал его правое стремя – в знак особого уважения к почетному гостю. Нас пригласили в кунацкую – комнату для гостей. Здесь посреди пустой сакли стоял круглый низенький столик (словно детский) и маленькие скамеечки, на которые нас и усадили. Сам хозяин стоял. Стояли, подпирая стены, и другие черкесы, наполнившие саклю, то ли из любопытства, то ли ради декорума. Вскоре на столе появилось традиционное черкесское кушанье – «чичлипс» (или как его иначе называют «чичлипш») – жареная курица с невероятно горьким, заправленным красным перцем, соусом51. Вместо хлеба на стол подали крутую пшеничную кашу, нарезанную ломтиками. Это было очень вкусно, но рот и язык горели, точно в огне. Каким напитком мы тушили этот огонь, я уже не помню.

Как я уже говорил раньше, черкесомания была папиной слабостью. К ним он не ездил, исключая, кажется, единственного описанного мною случая, а вот у нас было не редкость видеть гостей из какого-либо аула. Через нашу станицу проходил главный шлях – большая, широкая, так называемая, скотопрогонная, почтовая дорога на Майкоп, по которой летом прогоняли табуны лошадей на горные пастбища, за рекой Белой. Майкоп был «Меккою» для горцев: там был их «горский суд»52, который посещался чуть ли не каждым горцем. Вот потому так часто можно было видеть на нашем «большаке» спешивших в «Мекку» или едущих домой всадников. А кто задержался на пути или мало-мальски знал отца – сворачивал в наш двор, где можно было заночевать. Если еще было светло, ловилась курица, и ее резал гость, так как, исполняя закон Магомеда, черкесы не ели мяса животных и птиц, которых не резали сами. В противном случае гостя угощали вареными яичками, сыром, маслом, чаем с вареньем. Ничего свиного, конечно, не было на столе. Впрочем, и мой отец был в этом отношении магометанин, и этому подчинялась и вся семья. Я до зрелого возраста не знал вкуса заливного или жареного, с розовой хрустящей корочкой, молочного поросенка. Единственное, что было у нас дозволено на кухонном столе, – копченый свиной окорок.

В начале 90-х годов [ХХ века] папа езди куда-то в заволжские степи – на кумыс. Ему это очень понравилось и, по-видимому, было на пользу, поэтому у нас на хуторе, в конюшне, появились дойные кобылы и начали сбивать кумыс. Я помню, как в сакле (так называли наш домик на хуторе) весь пол был уставлен закупоренными бутылками с кумысом. Он развивал такое сильное брожение, что в старых партиях нередко взрывало пробки. Когда они держались крепко, то рвались уже бутылки.

Перед этой папиной саклей росла огромная, точно гигантский шатер, не менее чем в 3 обхвата, столетняя (если не больше) дикая груша. Чего она только на своем веку не видела! Она на моих глазах стала покрываться паразитами – кустиками гнездящихся веточек, и, наконец, засохла.

Второй раз папа взял меня в Майкоп для посещения тюрьмы. Опять же был в черкеске. Мне тогда было не более 8 лет. Но этот неприятный наш визит оставил у меня тяжелое впечатление. В тюрьме тогда сидел двоюродный мой брат Георгий Александрович Ткачёв, благодаря своему легкомыслию или излишней доверчивости, а может быть и просто, как говорится, стал жертвой несчастного случая. Служил он в одном из льготных казачьих полков то ли казначеем, то ли заведовал оружием. Этот полк был кадром на случай мобилизации. При штабе полка хранилось оружие: винтовки, патроны. Ловкий ружейный каптенармус (а может быть и не один), воспользовавшись доверчивостью и халатностью начальства, стал разряжать патроны (ставя на свое место пули), а порох продавать. Это обнаружилось лишь через несколько лет. Под суд попали бывший заведующий хозяйством, казначей и заведующий оружием. И мой брат получил 4 года тюрьмы и 12 лет на поселение в Сибирь. Просидев несколько лет в тюрьме, он был в 1896 году, в год коронации царя53, освобожден по амнистии.

Когда мы подъехали к тюрьме, мне бросился в глаза солдат с винтовкой – он мерно отмерял шаги вдоль тюремного забора. У меня сердце защемило…

Нас попросили в кабинет начальника тюрьмы. Он вежливо предложил сесть подле его стола и попросил вынуть и сдать кинжалы. Отца это взорвало. Начальник же тюрьмы стал объяснять:

– Полковник! Я понимаю Ваше настроение, но это требуется, я должен исполнять закон!

Отец повиновался. Послышались шаги. Дверь отворилась, и вошел Гуля. О, Боже! Какой вид – в сером халате, мрачный, бледный, потрясенный. А за стеклянной дверью в коридоре стояли два солдата с ружьями. Долго и часто я вспоминал это свидание с заключенным…

***

Когда мне было 9 лет, а может быть и больше, приехал Саша Гейман, двоюродный мой брат, сын младшей сестры папы – Ольги. Тогда он был поручиком 19 пехотного Майкопского полка, стоявшего в Черкассах. У Саши было страстное желание служить в пластунском батальоне, но надо было приписаться к какой-либо станице. Он свое детство провел в нашей семье, поэтому ему хотелось быть казаком нашей станицы. Он обратился с просьбой в [станичное] Правление и стал вести переговоры со стариками – властителями судеб станицы. При этом уж, конечно, немало было выпито. Пообещали. Когда же он уехал, то позабыли. Так и не приписали.

Саша был страстный охотник. Привез с собой легавую собаку:

– Что ж, Слава, едем на охоту!

До этого я в жизни никогда не видел никакой охоты, поэтому с восторгом принял это предложение. Приехали на хутор. Устроились у папы в сакле. Весь вечер занимались набивкой патронов. Мне Саша показал, как это надо делать, и я ему помог.

Когда еще чуть-чуть забрезжило, я был разбужен Сашей:

– Коли ты хочешь быть охотником, вставай скорей! Сейчас идем.

Наскоро одевшись и выпив по стакану молока, повесив на плечи и за спину ягдташи, патронташи, сумки с провизией, баклаши, мы двинулись. Было тихо, природа зоревала. Но вот заалел восток. В лесу кукушка прокричала. Стало еще светлее и началось перекликанье перепелок. Зашли мы в просяное поле и вдруг – легаш остановился и стал как вкопанный, и вытянул свой хвост.

– Пиль!

Собака бросилась, а перепелка взмыла кверху. Саша вскинул ружье и выстрелил. Жертва рухнула на землю. А через несколько минут перед охотниками стоял легаш с довольным видом, держа в зубах подстреленную птицу. Пошли мы дальше и шаг за шагом эта картина стала повторяться. Когда прошли мы просяное поле ягдташ был основательно наполнен и резал мне плечо.

Солнце поднялось высоко и грело нас нещадно своими знатными лучами. На наше счастье нашли мы родничок. Здесь же поблизости был лес с зелеными лужайками.

– Вот где мы отдохнем на славу! – сказал довольный Саша, и лег в тень под высоченным дубом. Мы закусили, запили вкусной студеной водичкой. Я стал делиться своими впечатлениями и восторгаться Сашиной стрельбой по перепелкам. [Тот ответил: ]

– Все это просто, брат. Тут главное – вовремя вскинуть ружье и быстро взять ее на мушку! Ты подожди, увидишь, как стреляют куропаток. Они пасутся и взлетают целым гуртом. Если чутье собаки не обманет, можно перестрелять весь гурт.

Саша зевнул, закурил, потом сказал:

– Не будем торопиться. Пускай немного хоть спадет жара, а то загоним мы собаку.

Он лег на свежескошенное сено и вскоре захрапел. Я подремал немного, потом пошел искать клубнику.

Вечерняя охота была счастливее и интересней. Главный «улов» здесь дали куропатки. На первом взлете целого гурта, охотник выстрелил в их гущу и, уложив несколько, еще навел на остальных террор. Заметив, где они сели, мы подошли туда. Испуганные куропатки сидели, притаившись в густой траве, рассчитывая на надежность своего укрытия. Собака отыскивала их поодиночке, делала стойку и по сигналу «Пиль!» бросалась, и лишь тогда взлетала куропатка и попадала под смертельный для нее огонь. Так Саша перестрелял их одну за другой. В одном из загонов выскочил случайный заяц и, благодаря меткому выстрелу, попал ко мне за спину.

***

При заселении станицы отец построил дом на площади (со всеми службами, с фруктовым садом), заняв для этого целый квартал, благо, в то время земли было хоть отбавляй. Его примеру следовали и остальные казаки. Приехав же с русско-турецкой войны 1877—78 гг., он вскоре продал этот дом священнику и выселился за станицу.

Папа обладал эстетикой – художественным вкусом. Кто-то рассказывал мне (чуть ли не мама, а может быть тетя Оля), какой он в молодости был франт. Он бинтовал ногу, потом натягивал чулок из тонкого сафьяна, а сверху – смоченный чувяк54. Такую обувь и я носил когда-то в детстве, но уж, конечно, без бинта. Эта черта – стремление к красивому, к приволью – и привела его на горку: за речку, в поле. Я помню, как он часами сидел за садом на скамейке и любовался панорамой перед его глазами: в пестрой перспективе, за прудом, тянулись улицы с домами, утопающими в зелени садов. Прямо виднелись купола церкви, слева – кладбище, внизу – широкий пруд, полный гусей и уток. На правом берегу его разложенные рядна55 для побелки (солнцем) и бабы с подотканными юбками, стоя в воде, стирали свое белье; на левом берегу – стадо и табун на водопое, а там, в углу, под крутым скатом и шатром верб, уютно приютилась мельница. А вправо, в сторону Майкопа, в синеве дали красовался массив Кавказского хребта, со снежной шапкой на вершине. А бывало, выйдешь за палисад, а там – степная даль Кавказского предгорья, изрезанного балками, и нежный запах его цветов и трав. Это приволье, красота, конечно, дали отпечаток и на моей душе. […]

Урвав свободный день от полевых работ, к нам приезжали рыболовы – со своими лодками и рыболовными снастями. Они перегораживали пруд сетками, устраивали лодками своеобразный «гай» и гнали вдоль пруда всю рыбу. И интересно было наблюдать, как старые, уже опытные в жизни сазаны, дойдя до сети, прыгали через нее, как пони. Но таких ловкачей было немного и, после 3-х загонов, рыбаки уводили свои лодки, наполненные рыбой, а мама и не знала, что делать с нашей долей от этого улова. Она мариновала, а остальное шло на ледник. И целую неделю мы на кухне объедались жирной ухой и жареной на масле свежей рыбой.

Подобный же улов рыбалки повторялся и зимой. Они [рыбаки] вырубали по кругу проруби и сети проталкивали подо льдом. Зимой на льду играли мы в лодыжки, с крутого берега катались на салазках. О лыжах и коньках у нас никто не знал. Не раз за зиму бывали и «побоища на льду» – кулачные бои одной половины станицы на другую, в которых принимали участие и мы, мальчишки. А после этого на льду и на снегу немало было видно больших кровавых пятен.

***

24 сентября 1895 года мне исполнилось 10 лет. Но в том году мне не пришлось ехать учиться в [кадетском] корпусе, так как от детей, поступающих в 1-й класс кадетских корпусов, требовался 10-летний возраст к 1 сентября. Так рождение на 24 дня [позже установленного возраста] задержало начало моего обучения в средней школе на целый год.

Готовила меня для поступления в кадетский корпус моя старшая сестра Лена, а программу для вступительного экзамена дал ей мой старший брат Вася, который в это время уже был в 7 классе56.

1

В описываемое время станица входила в административно-территориальные границы Майкопского отдела Кубанской области. Ныне – станица в Гиагинском муниципальном районе Республики Адыгея.

2

6 октября по новому стилю.

3

В. М. Ткачёв ошибается: согласно «Полному послужному списку» М. В. Ткачёва, «за отличие против турок, оказанное 17 сентября 1855 года, произведен в хорунжие 1855 ноября 20 дня. […] Произведен в сотники 1864 апреля 7 дня» (Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 396. Оп. 2. Д. 342. Л. 95—96об.).

4

Основана в июне 1794 г. неподалеку от одноименной русской крепости. Ныне – административный центр Кавказского сельского поселения Краснодарского края.

5

Основана в 1794 г. на месте русского укрепления Григориполиса, устроенного в 1784 г. и названного в честь князя Г. А. Потемкина. Ныне – станица в Новоалександровском районе (городском округе) Ставропольского края.

6

В описываемое время станица, в 1857—1862 гг. русская крепость. Ныне – столица Республики Адыгея.

7

В основе перевода названия лежит два адыгских элемента: къэлар – «черемша» + мэз – «лес», т.е. «черемшинный лес» (См.: Твёрдый А. В. Топонимический словарь Северного Кавказа. – Краснодар, 2006).

8

Ткачёв В. М. Раннее детство (вторая редакция рукописи) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 18. Л. 29—29об.

9

По некоторым данным Ткачёвы являлись прямыми потомками Павла Ткачёва, стоявшего у самых истоков создания Хоперского полка, образованного их хоперских казаков, по старшинству которого считается с 17 июля 1696 г. Кубанское казачье войско. В этот день хоперские казаки, в составе русской армии под началом Петра I, захватили турецкую крепость Азов (ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 83. Л. 6; Толстов В. Историческая хроника Хоперского полка Кубанского казачьего войска. 1696—1896. – Екатеринодар, 1896. С. 7). Согласно «Именного списка Хоперскаго казацкаго полку крепости Александровской, сколько состоит во оной старшин и казаков, и их семейства мужеска и женска полу людей и азиятцов, и коих лет» от 13 декабря 1782 г. в нем значатся: «Сотник и армии подпорутчик Павел Ткачев 40, жена ево Матрена Клементьева 37, дети их: Иван 7, Меланья 5, Андрей 3» (Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 23. Оп. 1 Д. 19 Л. 4). В «Ревизской сказке, 1815-го года декабря 14-го дня поселеннаго по Кавказской линии Кубанскаго казачьего полка Кавказской станицы состоящих мужеска и женска пола казаков» значатся есаул Алексей Павлович Ткачёв и его племянники – Василий Андреевич и Алексей Андреевич Ткачёвы (Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 459. Оп. 2 Д. 5. Л. 1, 2). Из этого следует, что у Павла Ткачёва после 1782 г. родился сын Алексей Павлович Ткачёв.

10

Основана в октябре 1862 г. Ныне – станица в городском округе Майкоп Республики Адыгея.

11

Ныне – село в Гиагинском муниципальном районе Республики Адыгея.

12

Основана в 1863 г. Ныне – станица в Майкопском муниципальном районе Республики Адыгея.

13

Черноморское казачье войско было создано в 1787 г. по инициативе князя Г. А. Потемкина из казаков Запорожской Сечи, прекратившей существование в 1775 г., и принимало участие в русско-турецкой войне 1787—1791 гг. По ее завершении черноморцам была выдана так называемая «Жалованная грамота» императрицы Екатерины II от 30 июня 1792 г., в которой, в частности, указывалось: «Усердная и ревностная Войска Черноморского Нам служба, доказанная в течение благополучно оконченной с Портою Оттоманскою войны, храбрыми и мужественными на суше и водах подвигами, ненарушимая верность, строгое повиновение начальству и похвальное поведение от самого того времени, как сие Войско, по воле Нашей, покойным генерал-фельдмаршалом, князем Григорием Александровичем Потемкиным-Таврическим учреждено, приобрели особливое Наше внимание и милость. Мы потому, желая воздать заслугам Войска Черноморского утверждением всегдашнего его благосостояния и доставлением способов к благополучному пребыванию, Всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение состоящий в области Таврической остров Фанагорию со всей землей, лежащей на правой стороне Кубани, от устья ее к Усть-Лабинскому редуту, так чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служила границею войсковой земли. …Войску Черноморскому предлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских» (Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ). Собр. 1. Т. 23. №17055).

14

В феврале 1792 г. по среднему течению р. Кубань было расселено около 3 тыс. донских и волгских казаков для охраны кордонной линии по реке. Летом 1794 г. они заселили шесть станиц при крепостях Усть-Лабинской, Кавказской, Григориполисской, Темнолесской и составили Кубанский казачий полк (См.: Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года / Сост. и науч. ред. Б. А. Трехбратов. – Краснодар, 1997. С. 250).

15

В описываемое время Анапа являлась турецкой крепостью.

16

8 февраля 1860 г. император Александр II именным указом повелел: «Правое крыло Кавказской линии именовать впредь Кубанской областью» (ПСЗ. Собр. 2. Том 35. №35421). 19 ноября 1860 г. император именным указом повелеть соизволил: «Черноморскому казачьему войску именоваться «Кубанским казачьим войском‟. В состав Кубанского казачьего войска обратить первые шесть бригад Кавказского линейного войска, в полном составе, с землею, которой они доселе пользовались, со всеми войсковыми и общественными заведениями и зданиями, в районе этих бригад находящимися» (ПСЗ. Собр. 2. Том 35. №36327).

17

Ткачёв В. М. Раннее детство (первая редакция рукописи) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 18. Л. 14—16, 21, 27—28).

18

Имеется в виду схватка казака с черкесом один на один, характерная для линейцев-казаков и горцев-джигитов (См.: Щербина Ф. А. История Кубанского Казачьего Войска. В 2-х т. (Репринтное воспроизведение). Т. 2. История войны казаков с закубанскими горцами. – Екатеринодар, 1913. С. 391).

19

То есть покровителя, патрона.

20

В начале 1860-х годов.

21

В. М. Ткачёв ошибается: Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916) – наместник на Кавказе (1905—1915), в описываемое время, после производства в 1858 г. в корнеты, на следующий год переводится на Кавказ, где принимает участие в завершающем этапе Кавказской войны. За особенные отличия в войне он был произведен в чин ротмистра и получил в 1861 г. свою первую награду – орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», а вскоре – золотую саблю с такой же надписью. Орден Св. Георгия 4-й степени И. И. Воронцов-Дашков получил уже в Средней Азии за рекогносцировку крепости Ура-Тоби и командование колонной при ее штурме 24 сентября 1866 г. (См.: Исмаил-Заде Д. И. Граф И. И. Воронцов-Дашков. Наместник Кавказский. – М., 2005. С. 30, 35, 41).

22

В. М. Ткачёв ошибается: император Александр II пребывал в Екатеринодаре 12 сентября 1861 г. (См.: Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года / Сост. и науч. ред. Б. А. Трехбратов. – Краснодар, 1997. С. 16). Вероятно, описываемое событие имело место 21—23 сентября 1888 г., когда Екатеринодар посетил император Александр III, в Свиту которого входил и министр Императорского Двора, граф И. И. Воронцов-Дашков (См.: Пребывание Их Императорских Величеств в городе Екатеринодаре 21, 22 и 23 сентября 1888 года. – Екатеринодар, 1888. С. 3).

23

То есть состоял в запасе.

24

Одна десятина = 2400 квадратных саженей или 109,25 соток или 1,09 гектар.

25

Был учрежден 18 августа 1814 г. императором Александром I для оказания материальной и иной помощи военным инвалидам, семьям погибших или скончавшихся от ранений. Существовал до 1918 г.

26

Учебное учреждение было образовано в 1812 г. как училище для дочерей офицеров, погибших во время войны. В 1827 г. получило статус закрытого института для девочек 10—12 лет.

27

Правильно: Иоанн Власович Иванов, в 1872—1898 гг. священник Вознесенской церкви в ст. Гиагинской Ставропольской духовной консистории (См.: Филькин А. Г. Страницы истории кубанского казачества: станица Гиагинская (к 140-летию основания. 1862—2002). – М., 2002. С. 103).

28

Вера Матвеевна Ткачёва родилась около 1893 г.

29

В то время Ткачёв выглядел так: «В черных брюках, в белой блузе, волосы под «ёжик‟». / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 70. Л. 141.

30

Ныне станица в городском округе Майкоп Республики Адыгея.

31

До 1920 г. центр Кубанской области. Ныне Краснодар – краевой центр.

32

Флёрдоранж (с фр. «цветок апельсина») – белоснежные цветки померанцевого дерева.

33

Анна Матвеевна Ткачёва родилась 12 августа 1883 г. (ГАКК. Ф. 396. Оп. 2. Д. 619. Л. 6об.).

34

Учебник русского языка и литературы, составленный русским педагогом Константином Дмитриевичем Ушинским (1824—1870); неоднократно издавался с 1864 г. и до революции.

35

Популярный еженедельник с приложениями, который издавался в России с конца 1869 г. по сентябрь 1918 г.

36

Ироничное название штатского человека в русской армии, от укр. «шпак» – скворец (См.: Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь российской жизни и истории. – М., 2003. С. 893).

37

Без седла.

38

Впервые он был избран станичным атаманом в 1882—1888 гг. (См.: Затолокин В. П., Питинов А. Г. 150 лет станице Келермесской. – СПб., 2013. С. 157).

39

Детская подвижная игра.

40

Густой суп с пшеном, заправленный салом или маслом.

41

Шарики из муки, сваренные в молоке.

42

Неперебродившее вино домашнего приготовления.

43

Ныне – улица Кирова в Краснодаре.

44

Ныне – станица, административный центр Тенгинского сельского поселения в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

45

Ныне – г. Усть-Лабинск в Краснодарском крае, административный центр Усть-Лабинского района и Усть-Лабинского городского поселения.

46

Ныне – станица в Динском районе Краснодарского края.

47

Складной подъемный верх у экипажа.

48

Голуби особой породы, способные кувыркаться в полете.

49

Верхнее женское платье.

50

Ныне – аул Хачемзий в Кошехабльском муниципальном районе Республики Адыгея.

51

Правильно: джэдлыбжьэ – курица в соусе.

52

Учрежден в 1871 г. для рассмотрения уголовных дел о преступлениях, не представляющих большой общественной опасности, и правонарушениях, совершенных горцами, а также для рассмотрения гражданских дел.

53

14 мая 1896 г. в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация императора Николая II и его супруги, императрицы Александры Федоровны.

54

Мягкая кожаная обувь без каблуков у народов Кавказа.

55

Толстый холст домашнего производства.

56

Ткачёв В. М. Раннее детство (вторая редакция рукописи) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 18. Л. 30—31об., 33—39об., 50—70, 73—73об.