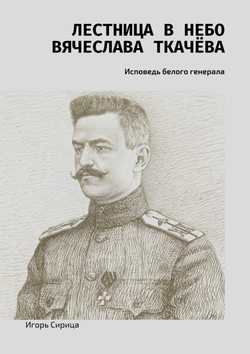

Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава 5.

Севастополь: 1912

ОглавлениеВ соответствии с предписанием Главного Управления военно-учебных заведений директору Одесского кадетского корпуса от 5 июня 1912 г. №12908, Ткачёв был «откомандирован к месту постоянного служения по собственному желанию»141.

По окончании учебного года, я подал рапорт об откомандировании меня из корпуса в свою часть – в кубанскую казачью артиллерию – и, взяв трехмесячный каникулярный отпуск, уехал из Одессы на Кавказ.

Вопрос о зачислении меня в Севастопольскую авиационную школу затянулся, к тому же подвела и медицинская часть – нашла, что у меня в правом глазу не хватает одной десятой до требуемой приказом по военному ведомству нормы. И только телеграмма великого князя на имя Наместника Кавказа привела меня, наконец, в Севастопольскую школу, куда я и прибыл в начале сентября 1912 года142.

Помимо проблем, неожиданно возникших в ходе медицинского освидетельствования, Ткачёву в полном объеме довелось познать бюрократические препоны, присущие военному ведомству в то время, которые, впрочем, ему удалось с честью преодолеть, хотя и свои нервы пришлось потрепать основательно.

Для поступления в военно-авиационную школу необходимо было, прежде всего (как то требовалось приказом по военному ведомству №431 от 1911 года), пройти медицинское освидетельствование. Как офицера, находившегося в отпуске, комендант г. Екатеринодара направил меня в Войсковую больницу. Я благополучно прошел всех специалистов-врачей, пока не попал к окулисту. Последний обнаружил, что у меня со зрением не все в порядке: в моем правом глазу не хватало 1/10 до требуемой нормы. Как я ни уговаривал врача дать положительное заключение о моем зрении – «ведь это пустяковый недостаток» – говорил я, – но он остался неумолим.

Через пару дней меня вызвали на заседание комиссии.

– К сожалению, мы не можем вам, сотник, выдать медицинское свидетельство, – заявил мне председатель. – У вас хромает зрение.

Я извлек из кармана мое «бреве» и, предъявив его председателю, сказал:

– Господин полковник, этот документ дает мне право на полеты не только в России, но и за границей. Могу заверить вас, что недостаток в правом глазу совершенно не мешает мне летать. Зачем же вы теперь чините препятствия для моего поступления в военно-авиационную школу?

– У нас есть строгие указания на этот счет, – ответил председатель. – Не дай бог, с вами случится что-либо, а нам потом придется отвечать.

С большим трудом мне удалось выпросить у комиссии документ, в котором указывались результаты всех освидетельствований. Это «медицинское свидетельство» я и приложил к рапорту на имя командира батареи, указав, что имею личное согласие председателя «Отдела воздушного флота» на мое поступление в военную авиацию, в связи с чем я и просил командировать меня в Севастопольскую школу.

У меня был еще целый месяц отпуска, ехать в Закавказье специально для того, чтобы вручить рапорт, не было смысла, и я отослал его по почте, написав одновременно письмо нашему адъютанту с просьбой не задерживать мой рапорт в дивизионе и по возможности протолкнуть его в Штабе 2-й Кубанской казачьей дивизии и далее – в Штабе 1-го Кавказского корпуса.

Когда же через месяц я приехал в Тифлис, где наш артиллерийский дивизион находился в лагере, то оказалось, что мой рапорт дальше штаба дивизии не пошел, все из-за того же моего правого глаза. Долго пришлось мне уговаривать начальника штаба дивизии, чтобы он обратил главное внимание не на медицинское свидетельство, а на то обстоятельство, что уже имелось согласие на мое поступление в Севастопольскую авиационную школу. По сути дела, требовалось одно: отослать мой рапорт по принадлежности.

Через несколько дней у меня состоялся примерно такой же разговор с начальником штаба корпуса: я уговаривал, убеждал, просил. К сожалению, начались подвижные сборы под Сурамом143, и наш артиллерийский дивизион ушел из Тифлиса в Михайлово144. По окончании маневров я вел эшелон нашей батареи из Михайлово в Эривань145 и уж, конечно, воспользовался тем, что поезд проходил через Тифлис. Я был убежден, что мой рапорт уже был отправлен в Петербург, но на всякий случай все же решил заглянуть в Штаб Кавказского военного округа.

– Никакого вашего рапорта к нам не поступало, – сообщили мне там.

Я попросил позвонить в Штаб корпуса, узнать о судьбе моего рапорта. Оказалось, что он лежал там без движения. Узнав об этом, я немедленно отправился на почту и послал адъютанту председателя «Отдела воздушного флота» длинную телеграмму, в которой изложил о мытарствах моего рапорта и просил доложить об этом председателю.

Через пару дней, когда наш эшелон уже прибыл в Эривань, в батарею из штаба дивизии был получен запрос следующего содержания: «Где и при каких обстоятельствах председатель «Отдела воздушного флота‟ дал согласие на поступление сотника Ткачёва в Севастопольскую авиационную школу?»

Я ответил. А день спустя из Тифлиса пришла телеграмма, в которой говорилось: «Немедленно командировать сотника Ткачёва в Севастопольскую авиационную школу для переучивания полетам на «Ньюпоре‟»146.

На этом злоключения Ткачёва завершились. Согласно предписанию начальника 2-й Кубанской казачьей дивизии от 24 сентября 1912 г. №1952 Ткачёв был командирован в Севастополь в Офицерскую авиационную школу «для держания экзамена на звание военного летчика», куда прибыл 4 октября 1912 г. и зачислен в списки147.

Севастопольская военно-авиационная школа перешла уже в это время с аэродрома на Куликовом поле под Севастополем и располагалась, находясь как бы на бивачном положении, на обширном ровном плато, сейчас же за долиной реки Кача (примерно в 20 км от северной стороны крепости). Здесь, в 5—6 брезентовых ангарах «Бессоно» хранился летный парк, состоящий, главным образом, из аэропланов «Ньюпор-IV» и из нескольких «Фарманов-IV». Позади ангаров расположился деревянный сарай для мастерских и другие службы. Офицеры-ученики имели в отдельном бараке столовую, а жили в аэропланных ящиках. Начальник школы […] был капитан Генерального Штаба князь Мурузи. […]

Я застал в школе, когда 3-й выпуск учеников-пилотов, предназначаемых для предстоящего формирования авиационных единиц, заканчивал обучение полетами на «Ньюпоре-IV» и держал экзамены на звание военного летчика, а 4-й выпуск, окончив 14 февраля 1912 г. теоретический курс при С. П. б. Политехническом институте, и, побывав в отпуску, сидел теперь на учебных «Ньюпорах» и гонял их по чистому полю, выпрямляя «прямую» для взлета и привыкая к рулям.

Таким образом, я оказался где-то между этими двумя выпусками. Мне надо было не научиться летать, а лишь переучиться – сесть на «Ньюпор-IV», у которого рули управления имели совершенно обратное назначение: так, уклоном ручки управления вправо или влево, у «Фармана» изменялся (действием на элероны) соответственно крен крыльев, а у «Ньюпора» – направление полета; а действием ног (на педаль) у «Фармана» менялось направление полета, а у «Ньюпора» (изгибом крыльев) – изменялся крен.

Имея уже за собой год полетной практики, и наблюдая в течение этого времени постановку учебной части в Одесской авиационной школе, я невольно стал присматриваться и пытаться критически разобраться в вопросе: а как поставлено это дело здесь – в военно-авиационной школе, существовавшей уже с ноября 1910 г.

Конечно, нельзя было относиться со слишком строгой критикой к Хиони, ведь он и сам учился на нас инструкторству, а где он мог видеть пример? Во Франции? Но там, в частных авиационных школах была не методико-педагогическая, а коммерческая постановка дела: главная цель школы – возможно больше выжать от учеников денег и лишь бы научились подниматься в воздух и опускаться на землю.

А вот здесь, в Севастополе, должна была бы быть уже в действительности авиационная школа, к тому же военная. За два года ее существования могли бы ее инструкторы, среди которых был первый и самый талантливый поначалу русский пилот М. Н. Ефимов, выработать какой-то продуманный метод обучения полетам. Здесь же все остальные инструктора были офицеры (к тому же немало из гвардейских частей), которых никто не гнал на рискованнейшее в то время военное дело, которое надо было во всех отношениях заново создавать – что-то и как-то творить! А возглавлял этих офицеров-инструкторов […] капитан Генерального Штаба, т.е. представитель «мозга» русской армии. Вот этот-то, казалось бы, энергичнейший и талантливейший коллектив и был бы обязан подумать: каких же военных летчиков – представителей нового средства войны – военно-авиационная школа должна выпускать?

Этот коллектив должен был для этого создать необходимый план и программу обучения. Ждать в этом отношении указаний сверху – из Петербурга – нельзя было: там, в центре авиации, этим не занимались, да и некому было этим заниматься. А высокие руководители школы в «Отделе Воздушного флота» на добровольные пожертвования – им было тоже не до этого!

Читатель подумает: ведь это было новое и неизведанное еще дело, почему и к учебному коллективу Севастопольской школы нельзя относиться так строго.

Что это было дело новое – это да, но что оно было и в конце 1912 г. (когда я был в Севастополе) еще совершенно неизведанное – это неправда! В то время уже и мне было многое известно, а руководителям школы тем более. Начиная с первых же дней существования Севастопольской авиационной школы, а особенно в 1911 г., было не мало поучительных примеров в проявлении частной инициативы летчиками и различными организациями, продумав которое, легко было составить программу для подготовки школы военных летчиков. […]

Никакого метода обучения полетам не существовало, инструкторы действовали – «кто во что горазд»!

Чего же старалась учебная часть достигнуть?

Взлет, спуск, короткий (5-10-минутный) полет в тихую, безветренную погоду – вот, в сущности, и все, что делалось и требовалось.

Ни маневрирования в воздухе правильных виражей, ни выработки искусства набирания высоты, ни планирования, ни посадки на точность – ничего этого не требовалось. Вся полетная практика учеников – завтрашних военных летчиков – ограничивалась всего лишь 3—4 часами полетов, из них полтора часа экзаменационного – на военного летчика. Только один полет за все время пребывания в школе – экзаменационный – был на высоте 1000 м [етров], а все остальные не превышали 200—300 метров.

А о дальних перелетах среди инструкторов школы могли бы говорить только Андреади и Дыбовский, а остальные 6, в том числе и М. Н. Ефимов, никогда таких перелетов, как видно, и не пытались делать. А необходимость их уже для всех была очевидна после несчастливого состязательного перелета Петербург – Москва в 1911 г. Да и можно ли было давать звание военного летчика офицеру, не имевшему практику в маршрутных полетах по карте?

Сейчас в мои руки попал интереснейший документ: приказ по школе авиации О [тдела] В [оздушного] Ф [лота] (т. е. Севастопольской, от июня-июля 1911 г.). В этом приказе перечисляются требования при испытании на звание военного летчика:

– Обладать очень хорошими познаниями по стратегии и тактике – по программе.

– Летать при ветре до 7 м/с.

– Решать тактические задачи в связи с исполнением полетов.

И требование высоты (тогда еще 600 м [етров]) и продолжительности (около 1½ ч [аса]).

Характерно, что и эти, в сущности, «куцые» требования были в 1912 г. – в наше время – упрощены. А почему? Мне кажется, что с ответом на этот вопрос, да и на всю примитивность обучения полетам, я не ошибусь, если скажу – это не находила нужным группа инструкторов, во главе с М. Н. Ефимовым, под дудку которой плясал и сам начальник школы Мурузи. Под этим влиянием (а оно, как видно, было во вкусе и самого начальника) создался и весь дух Севастопольской школы с девизом – «количеством побольше, ценою подешевле». Эта школа не шла по пути создания авиации, а, попросту говоря, занималась очковтирательством.

Неспособных учеников из школы не отчисляли, а посылали в крепостные авиаотряды. Так, например, как мне лично известно, поступили с поручиком Мухиным, выпущенным в Осовецкий крепостной отряд. Едва ли он чувствовал себя там, как говориться, «в своей тарелке». Да и авиация от этого мало что приобрела.

Благодаря курсам для офицеров Севастопольской школы при С. П. б. Политехническом институте, теоретическая подготовка на Каче совершенно отсутствовала. Однако жажда, да и необходимость практических знаний техники авиации, проявлялась даже среди некоторых офицеров, окончивших теоретические курсы в Петербурге. Из таких «жаждущих» образовалась особая группа […], к ним примкнул и я. Где же эти жаждущие» могли почерпнуть интересующие полезные практические знания? Прежде всего, у инструкторов, близких к технике, – у моряка Дыбовского и у офицера инженерных войск, заведующего гаражом Туношенского148.

***

Почти весь сентябрь 1912 года погода была отвратительная: то дождь, то небо, затянутое темной пеленой. Было не полетное время, и ученики-пилоты коротали свои дни, ютясь почти у самого обрыва – берега моря в своих импровизированных кабинах – аэропланных ящиках. Однако знакомая уже нам группа «жаждущих» почти каждый не полетный день проводила в столовой, где происходили, как всегда, интересные споры или рассказывались злободневные авиационные новости. Последние новости были привезены недавно испеченными военными летчиками, ездившими представляться в Петербург. Первой самой потрясающей петербургской новостью были сведения о аэроплане «Гиганте» конструкции И. И. Сикорского, строящегося на Русско-Балтийском заводе. […]

Наступила, наконец, золотая осень, и начались полеты…

По непонятной мне причине начальник школы не разрешил мне, до особого указания из Петербурга, переходить на «Ньюпор». И я тренировался на «Фармане».

Меня как-то вызвали к начальнику школы. Прихожу в канцелярию…

– Сотник Ткачёв, пришли ваши документы из Петербурга. Вы, оказывается, слепой! – обратился ко мне сухим, недовольным тоном Мурузи.

– Нет, господин капитан, я не слепой! Правда, при медицинском осмотре было найдено, что у меня в правом глазу не хватает одной десятой до нормы, но это мне, как вы сами убедились, наблюдая мои полеты на «Фармане», совершенно не мешает летать.

– Да, но ведь здесь пишут, что вы присланы для переучивания, а я из-за этого вашего, как вы считаете, ничтожного дефекта в правом глазу, не могу разрешить вам сесть за «Ньюпор». А вдруг вы убьетесь, а я потом за вас и отвечай!

– Мне кажется, господин капитан, так ставить этот вопрос нельзя, ведь наша специальность сейчас еще действительно очень опасная и нет гарантии, что я завтра не убьюсь, при чем же тогда ваша ответственность?! А что я уже имею право на самостоятельные полеты, служит, господин капитан, вот это «бреве», – я вынул его из кармана и показал начальнику школы. – Уже этот документ снимает с вас всякую ответственность за несчастный случай со мной.

– Нет, – упрямо продолжал Мурузи. – Разрешить вам переучиваться на «Ньюпоре» я не могу. Единственно, если уж вы летаете сейчас на «Фармане» – продолжайте свою тренировку на нем.

– А как же с «Ньюпором»?

– В начале ноября приедет на закладку новых зданий школы его высочество – вот он тогда и разрешит и ваш больной вопрос.

«Что ж, буду тренироваться на „Фармане“!», – подумал я с досадой, выходя из канцелярии.

Но эта тренировка теперь уже меня не удовлетворяла. […]

Пришел, наконец, долгожданный для меня день – 8 ноября. Из Петербурга приехал великий князь – глава «Отдела Воздушного флота», в сопровождении своего незаменимого спутника, капитана 1-го ранга Фогеля.

Несколько дальше нашего временного – бивачного – расположения (в сторону Евпатории), на обширнейшем, насколько глаз видит, ровном как стол плато были закуплены для Севастопольской авиационной школы 657 десятин земли. Вдоль обрыва, у берега моря, были трассированы, а кое-где вырыты места для фундаментов будущих школьных построек: казармы для солдат, здание для учеников, для офицерского собрания, здания для руководителей и др.

После торжественного акта – закладки фундамента для зданий школы – нам были объявлены две новости: великий князь благодарил школу за отличное участие в маневрах, на которых участвовало два отряда (один под начальством поручика Ильина, другой под начальством штабс-капитана Виктор-Берченко) и за успешное обучение полетам, а наш глава – начальник школы – удостоился производства в чин подполковника. Узнали мы также, что с началом будущего 1913 года приступят к формированию крупных авиационных единиц, куда попадем и мы. Конечно, это общее ликование отразилось и на моем полетном кризисе – мне было разрешено переучиваться на «Ньюпоре».

Теперь попал я в группу лейтенанта Дыбовского. Он, зная о моей некоторой опытности в полетах, предоставил в полное мое распоряжение уже растрепанный, разболтанный учебный «Ньюпор». Остальные его ученики в это время уже перешли на так называемый боевой «Ньюпор-IV» с мотором «Гном» 50 л [ошадиных] с [ил]. И я, чтобы набить себе руку на «новые рули» и натренироваться в держании строгой прямой для взлета, стал ежедневно упрямо и без устали гонять по полю свою разбитую телегу с крыльями – взлетать она уже не могла. Однако привыкнув, наконец, к новым – ньюпоровским – рулям и добившись прекрасной на полной скорости прямой, я стал вдруг чувствовать, что эта «разбитая телега» обратилась в аэроплан – начала подлетывать…

«Постой же, я тебя заставлю и летать!», – появилась у меня в голове упрямая мысль. Мне невольно вспомнилась моя прежняя специальность и выработавшиеся навыки на джигитовке, на барьерах, на широких аллюрах – при необходимости поддерживать лошадь поводом. И когда мой «Ньюпор» подлетнул, я его инстинктивно поддержал – слегка взял ручку на себя и… он, сделав резкое «сальто-морталь», упал на спину, прикрыв собою и меня…

Этот «сальто» настолько был комичен, что вся группа учеников Дыбовского, наблюдавшая издали мои эксперименты, громко расхохоталась. Но, видя, что я почему-то долго не появляюсь из-под аэроплана, все замолчали, а к месту моей «катастрофы» примчался на санитарном автомобиле мой инструктор и несколько учеников. Я был совершенно невредим, но, запутавшись в лопнувших проволоках, не сразу вылез из-под окончательно искалеченного «Ньюпорчика».

Наконец, и я вылетел на боевом «Ньюпоре-IV» и начал тренироваться на взлетах, в маневрах в воздухе, в планировании и в спуске на землю…

Закончив эту первоначальную тренировку, я стал готовиться к экзамену на военного летчика. Этот экзамен заключался в следующем: надо было подняться с барографом на 1000 м [етров] и на этой высоте продержаться не менее полчаса и, сделав полет общей продолжительностью в полтора часа, спуститься на аэродром. Следовательно, все искусство заключалось в описании «хорошей барограммы», т.е. следовало показать быстроту подъема на высоту (с мотором «Гном», имевшим примитивный карбюратор, это надо было делать очень умело). Одновременно со мной тренировались на военного летчика и некоторые ученики из 4-й группы. […]

Был дивный солнечный полетный день. Я стоял у нашего ангара и ждал задания инструктора. Ко мне подошел Дыбовский и искусственно бодрящим тоном […] произнес:

– Ну, сотник, что ж, летим на военного летчика?!

– С удовольствием, – ответил я.

– Вы идите, оденьтесь потеплей, ведь там – на высоте – теперь уже холодновато, а я позабочусь окончательным приготовлением аэроплана и барографа.

Через несколько минут наш боевой «Ньюпор» с номером 9, с самым надежным мотором в нашей группе, стоял на старте, а я сидел в его кабине. Инструктор навешивал на мою шею запломбированный барограф.

– Смотрите ж, сотник, следите внимательно за временем, чаще поглядывайте на часы. Вы имеете горючего на два с половиной часа. Вам этого хватит за глаза. Смотрите и на счетчик оборота и на пульсацию в масляном стеклышке. Если все эти контрольники будут работать нормально – значит, успех вашего полета обеспечен, а нет – возвращайтесь в школу.

Я взлетел и, делая огромные круги радиусом в несколько десятков километров вне аэродрома, стал внимательно набирать высоту, следя одновременно за работой мотора. Уже на высоте нескольких сот метров пришлось убавлять подачу бензина (ведь карбюрация-то была примитивная). Когда я, наконец, достиг высоты 1000 м [етров], подо мной уже забелели купола облаков. Они все сгущались, представляя моему глазу красивую картину. На высоте 1200 м [етров] я прекратил дальнейший подъем. Теперь моей заботой было не изменять взятую уже высоту и зорко следить (через редкие уже окошечки между облаками) за положением аэроплана относительно земных ориентиров. Этот контроль был очень относительный, ибо никакой карты у меня не было.

Окошечек было все меньше, и появилась опасность – а как бы мне не уйти в море?! Первый эффект от красивого поля сплошных, сверкающих на солнце облаков, прошел. Бесконечное однообразное болтание по кругу (хоть и не малого радиуса) сделалось нудным и, наконец, полное одиночество (впервые вне земли!), – все это стало мне надоедать, и я отвлекся посторонними мыслями […]: «А ведь летать над облаками не так-то уж страшно, наоборот, получается какое-то ложное впечатление, кажется, так бы и сел на эту белую, мягкую перину». Подумал также: «Какие же несуразные требования для экзамена на военного летчика! Кто их придумал?!»

Стрелки часов показали мне, наконец, что экзамен окончен, и я, выключив мотор, вошел в сплошное молоко и стал спускаться. Это скольжение в густом тумане мне показалось очень длительным, и я стал беспокоиться: «Так где же земля?!»

– Ах, вот она! – я даже громко вскрикнул и, ориентируясь, взял направление на школьные постройки.

Когда моя «девятка» уже сидела на земле и подбегали ко мне офицеры, я испытал в душе такую радость: «Ну, слава богу, я снова на земле!» Готов был всех расцеловать!!!

Нам трудно было отрешиться от психологических предрассудков старого общества, где говорили: «От хорошей жизни не полетишь» и, делая первые полетные шаги, пробивать «проторенную» дорожку для будущей авиации.

В конце 1912 г., по вызову начальника школы, все офицеры, имевшие звание военного летчика, собрались в канцелярию. Там подполковник Мурузи нам объявил, что в начале 1913 года будут оформлены три авиационные роты – в Петербурге, в Киеве и в Севастополе и «Всем вам, господа офицеры, предоставляется право выбора – записывайтесь, кто куда поедет».

– Вы, сотник, куда? Конечно, в Петербург?! – уверенно подсказал мне начальник школы, почему-то считая, что я буду хвататься за возможность быть ближе к «Солнцу»149.

– Никак нет, господин подполковник, в Киев! – ответил я150.

11 декабря 1912 г. Ткачёв сдал экзамен на летчика с переводом на специальный курс (приказ по школе №278), 17 декабря выполнил условие на звание военного летчика (приказ №346) и 31 декабря исключен из списков школы (приказ №353). Распоряжением начальника Воздухоплавательной части Главного управления Генерального Штаба от 5 января 1913 г. №20024 он был откомандирован в 7-ю воздухоплавательную роту151.

Высочайшим приказом, состоявшемся 14 февраля 1913 г. Ткачёв был пожалован орденом Св. Анны 3-й степени за окончание Офицерской школы авиации Отдела воздушного флота. Высочайшим приказом, состоявшемся 30 ноября 1913 г. ему было предоставлено право носить особый нагрудный знак, установленный приказом по Военному ведомству в 1912 г. №508, за окончание Офицерской школы авиации Отдела воздушного флота152.

Советский военный летчик И. К. Спатарель, будучи в то время рядовым 52-го Виленского пехотного полка и откомандированный в Севастопольскую авиашколу в 1911 г. для работы механиком и обучения полетам, в середине 1960-х годов вспоминал об этом времени: «В школе учились офицеры разных частей, отличавшихся друг от друга формой одежды. Авиация еще не имела своего «внешнего вида‟. На аэродроме в ожидании очереди на вылет могли рядом стоять пехотинец в гимнастерке, кавалерист из столичного лейб-гвардии полка в ярком мундире и флотский офицер в традиционном темно-синем кителе при кортике153. К этой пестроте все привыкли. И все-таки однажды в субботу, когда господа офицеры отправлялись повеселиться в Севастополь, все обратили внимание на красочный вид недавно прибывшего летчика. Высокий, осанистый, с мужественным лицом, он был хорош в папахе из белого барашка, в бежевом чекмене с газырями, при кинжале в серебряных ножнах на мягком наборном пояске. Казачий офицер этот имел чин подъесаула154 (соответствует нынешнему званию капитана). Чувствовалась в нем не только военная щеголеватость, но и воля, и сдержанная сила. Позднее я узнал, что это Вячеслав Ткачёв, уже блестяще защитивший диплом пилота-авиатора в Одесском аэроклубе. К нам он прибыл, по-видимому, для того, чтобы вылететь на новом самолете «Ньюпор-4» и получить звание военного летчика.

Снова Ткачёв привлек мое внимание, когда я готовил к вылету самолет, на котором собирался подняться Ефимов с Земитаном. […] среди окруживших Ефимова я услышал обрывок разговора двоих: долговязого гвардейца-кавалериста и Ткачёва.

– …Хотите, чтобы я возился с дурно пахнущими железками? – продолжал, горячась, гвардеец. – Никогда! Офицер-авиатор не должен уподобляться грязному мастеровому… Я летчик – мое дело летать…

– Итак, – внешне любезно с досадой возражал Ткачёв, – вы смеете утверждать, что теория полета ни к чему? Очень вам благодарен! Но скажите, пожалуйста, зачем же столь усердно артиллеристы штудируют баллистику? – Ткачёв резко повернул голову. – А казалось бы, проще – палить по цели, и все! И наконец, ваше пренебрежение так называемыми «железками‟ – смешно… Имейте в виду, что, если во время военных действий вам почему-либо придется спуститься, вы без помощи «мастерового‟ не сможете даже завести мотор…

Потом я видел как Ткачёв летает. Красиво это у него получалось. С той чистотой, отшлифованностью, которая свойственна настоящему мастерству. Ни одной лишней секунды при опробовании мотора. Энергичный взлет. Четкость эволюций в воздухе. Устойчивая, уверенная посадка. Вылезает из самолета – и опять ни одного лишнего жеста или слова. Если можно так выразиться, он летал серьезно. Чувствовалась и его любовь к полетам и спокойная уверенность в себе, свойственная людям, хорошо знающим свое дело.

Лишний раз я убедился в этом на аэродроме. В тот день на самолете Ткачёва устанавливали новый пропеллер. Механик нервничал, воздушный винт почему-то плохо садился на вал мотора. Ткачёв в это время, согнувшись, осматривал шасси. Но вдруг после очередной безуспешной попытки механика взглянул на него, быстро подошел, сказал холодно:

– Позволь-ка…

Взял пропеллер, широко расставив руки, и сразу без перекоса, точно насадил его на коническую втулку вала.

В отношениях с офицерами, особенно с аристократами-белоручками, Ткачёв был независим, холодно-учтив. На солдат же просто не обращал внимания, как будто их не существует. В нем чувствовалась властность. Его уважали и побаивались.

Разве я, простой солдат, мог тогда подумать, что этот человек, уверенно идущий своим путем, через несколько лет встанет в ряды тех, кто хотел смять революцию? Разве я знал, что мы встретимся с ним в небе над Перекопом как смертельные враги?»155.

Но до Гражданской войны, где Ткачёв со Спатарелем оказались по разную сторону баррикад, еще оставалось пять лет…

141

Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3.

142

Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 35.

143

Ныне – Сурами, поселок городского типа в Хашурском муниципалитете Грузии, известный курорт.

144

Ныне – Хашури, город в центральной Грузии, центр Хашурского муниципалитета края Шида-Картли.

145

Ныне – Ереван, столица Республики Армения.

146

Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 25—26.

147

Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3.

148

Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 35—41.

149

Имеется в виду близость к военному руководству в столице.

150

Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 65, 68—72, 75—77.

151

Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3.

152

Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3об.

153

Только 24 декабря 1913 г. император Николай II по докладу военного министра В. А. Сухомлинова утвердил «Краткое описание формы обмундирования и добавочных предметов обмундирования для авиационных частей», которое было объявлено приказом по Военному министерству №4 от 5 января 1914 г. В последующие четыре года этот приказ являлся основным нормативным документом, регламентирующим авиационную униформу (См.: Кибовский А., Степанов А., Цыпленков К. Униформа Российского Военного Воздушного Флота. Том 1. (1890—1935). – М., 2004. С. 49).

154

Спатарель ошибается: в это время Ткачёв имел казачий чин сотника.

155

Спатарель И. К. Против черного барона. – М., 1967. С. 22—24.