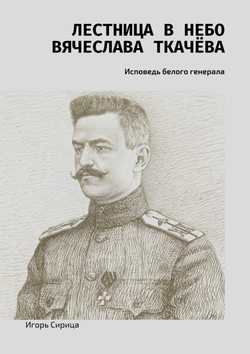

Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава 2.

Нижний Новгород: 1896—1904

ОглавлениеХуденький, смуглолицый мальчик в кадетской форме стоял на приволжском откосе и всматривался в золотые осенние дали. Внизу медлительно и величаво катила свои воды красавица Волга. Чуть поодаль с ней соединялась серебристая лента Оки. На прибрежных холмах в беспорядке толпились серые деревянные домишки, белые купеческие хоромы, церкви и церквушки. Древняя крепостная стена, сложенная из красного кирпича, венчала вершину самого высокого холма. Она выглядела грозной и воинственной со своими островерхими башнями, бойницами, зубцами. А вдали, за Волгой, причудливым золотисто-багряным ковром расстилались заволжские леса.

С Волги донесся резкий, визгливый гудок парохода. Этот звук вспугнул мальчика. Зябко передернув плечами, он резко повернулся и зашагал к неприветливому серому зданию, возвышавшемуся позади просторной площади57.

Выдержав вступительный экзамен, Слава Ткачёв в 1896 г. стал кадетом Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса, который был одним из первых в России среди подобных провинциальных учреждений и имел богатую историю. Корпус был открыт в Новгороде 24 марта 1834 г. благодаря пожертвованиям дворян, в том числе и 300 тыс. рублей ассигнациями «в сохранную казну» от генерала от артиллерии графа А. А. Аракчеева для того, чтобы «на эти деньги воспитывалось известное число дворянских детей Новгородской и Тверской губерний»58. Вскоре после открытия корпуса, 21 апреля 1834 г. граф А. А. Аракчеев скончался. Незадолго до смерти он завещал все свое имущество «в монаршее распоряжение». Вырученные от продажи имущества деньги, составившие вместе с денежной наличностью капитал в 2,5 миллиона рублей, император Николай I распорядился передать в пользу Новгородского кадетского корпуса. Кроме того, были переданы и все книги по военной тематике из библиотеки графа, состоящей из 15 тыс. томов59. 6 мая 1834 г. Высочайшим повелением Николая I корпус получил название «Новгородский графа Аракчеева кадетский корпус». Первоначально он был размещен в 28 верстах от Новгорода в деревне Аракчеевка в казармах штаба 4-го округа бывших военных поселений. В 1864 г. корпус был переведен в Нижний Новгород, а через два года переименован в Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. Однако спустя 16 лет, в 1883 г. при императоре Александре III, получил наименование Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса60.

В период учебы Славы Ткачёва в корпусе его директором был генерал-майор А.Г. фон Рейнеке, а затем – генерал-майор А.-Г. Ю. Дамье. Помощниками директора корпуса являлись: по учебной части – инспектор классов, по воспитательной части – ротный командир. В строевом отношении корпус делился на роты, а в учебном – на классы. Кадетам преподавались: Закон Божий, русский язык с церковно-славянским, русская словесность, французский и немецкий языки, математика, естественная история, физика, космография, география, история, основы законоведения, чистописание и рисование. К внеклассным занятиям относились: строевое обучение, гимнастика, фехтование, плавание, музыка, пение и танцы61. Таким образом, корпус давал 7-классное образование, соответствующее курсу реального училища (без «мертвых» языков – латинского и древнегреческого, преподаваемых в гимназиях), с военной дисциплиной и воспитанием, и являлся кузницей кадров офицерства русской армии. По окончании 7-го класса, в зависимости от среднего балла аттестата, кадеты «разбирали» вакансии, предоставленные военными училищами. Обучение там продолжалось 2—3 года, по истечении которых юнкера производились в первый офицерский чин и, после разбора вакансий в частях Российской Императорской Армии, разъезжались по ним для продолжения службы62.

…Впервые 11-летний Слава Ткачёв оказался оторванным от семьи, от друзей, от родной станицы. Стремительное изменение уклада жизни и неизвестность нового места пребывания, несмотря на наполненные оптимизмом рассказы старшего брата, если и не пугало его, то представлялось в достаточно черных тонах.

Трехэтажное мрачное здание подавляло своей серой, казарменной угрюмостью. У широких дверей, словно часовые, высились массивные, толстые колонны. На фронтоне виднелась надпись: «Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус». […] Даже живая зелень большого газона, разбитого перед входом в здание, не смягчала его холодной казенности. Зелень травы, багряные краски кустарников словно подчеркивали неприветливость этой трехэтажной громады63.

Вновь испеченный кадет Ткачёв был зачислен в «Аркашкину роту».

Так у нас называется младшая 3-я рота, по имени нашего командира полковника Аркадия Аркадьевича Алферьева. Тоже мордобоец порядочный. […] Уж так заведено в нашем корпусе – старички издеваются над новичками, лупят их, облагают данью64.

Поступивший в Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус на 12 лет раньше В. М. Ткачева будущий руководитель политического розыска в России (один из самых авторитетных), генерал-майор А. И. Спиридович вспоминал: «Был в одном из классов младшей роты воспитатель подполковник Алферьев, которого кадеты прозвали „Аркашкой‟. Он был очень строг и любимым его наказанием воспитанников было ударять их по лбу обручальным кольцом, иногда до синяков. Щелкал он сильно […] Повиновение старшим кадетам было беспрекословное. Старшие этим не злоупотребляли, но тяжелая рука семиклассника частенько опускалась на младших по разным поводам. […] Начальство знало об этих наших обычаях, но не вмешивалось в них. Они регулировали нашу общественную жизнь, служили хорошей цели, хотя иногда бывали и грубы. Вмешательство не приводило к хорошим результатам, скорее, наоборот, вредило кадетской жизни“»65. К слову, помимо А. И. Спиридовича, в системе политического розыска сделали карьеру и другие выпускники Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса: жандармский полковник И. С. Семенов и подполковники Н. Н. Кулябко, А. М. Поляков, В. М. Якубов. Но кто о них вспомнит сегодня, кроме дотошных исследователей деятельности органов политического розыска дореволюционной России?

Как и в других военно-учебных заведениях, в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе «старички» -старшеклассники, при полном попустительстве командира роты А. А. Алферьева, который и сам не упускал возможности распустить руки, во внеурочное время верховодили, унижая и третируя младших и новичков. Не избежал этой участи и Слава Ткачёв. Однажды он дал отпор одному из «старичков», который призвал на помощь своих однокашников, однако на помощь казачонку пришел Петя Нестеров. С этого времени их связала почти 20-летняя дружба, которая оборвалась 26 августа 1914 года…

В своем мемуарно-эпистолярном наследии В. М. Ткачёв крайне мало осветил учебу в кадетском корпусе. Главным образом, этот период жизни он затронул в документальной повести «Русский сокол», изданной в 1961 г. Краснодарским книжным издательством и посвященной П. Н. Нестерову, где автор вывел себя под именем Васи Найденова. Как и в других корпусах в выходные дни кадетов, проживающих в городе, отпускали домой, и коренной нижегородец Петя Нестеров частенько брал Васю Найденова (читай Славу Ткачёва) с собой. Корпусное начальство не препятствовало – отец Пети, Николай Федорович Нестеров, скончавшийся в 1890 году, служил офицером-воспитателем в кадетском корпусе. О нем очень тепло отзывался А. И. Спиридович: «У нас в отделении воспитателем был сперва дослуживавший последний год своей службы, прежний воспитатель [Нижегородской графа Аракчеева] военной гимназии, а затем поручик Нестеров, отец знаменитого впоследствии по мертвым петлям летчика. Ласковый, добрый, хотя и требовательный, он много занимался нами, помогал нам учиться, входил в наши нужды, следил, чтобы мы аккуратно писали домой письма. Каждое воскресенье он брал к себе поочередно в отпуск кадет, не имевших в Нижнем ни родных, ни знакомых, и в его скромной казенной квартирке, за большим чайным столом, находили мы теплый приют его самого и его милой жены. Все кадеты очень любили Нестерова. Но он был болен чахоткой и умер, доведя нас только до 5-го класса. Мы очень жалели его, и после него уже никто не мог заменить нам нашего дорогого воспитателя. После похорон, каждый из нас, кадет его отделения, получил от его жены фотографию покойного с такой надписью: «Дарю на память карточку искренне любившего Вас воспитателя. Лично же от души благодарю Вас за Вашу любовь вообще и, в особенности, за ваше внимание, оказанное ему во время болезни и доставившее ему много отрадных минут. М. Нестерова‟»66.

Мама Пети, Маргарита Викторовна, всегда оказывала теплый прием Славе, а старшие – брат Николай и сестра Саша – радушно его встречали. На глазах Славы протекала дружба Пети с молодой девушкой Надей, которая переросла в любовь, закончившуюся женитьбой. Примечательно, что свою жену, Надежду Рафаиловну, Петр Нестеров называл не иначе как Дина. Потом и Вячеслав Ткачёв стал называть так свою супругу Надежду Алексеевну, но это случилось гораздо позднее. А пока Слава в очередной раз… влюбился! И кто бы мог подумать, что спустя 60 с лишком лет эта юношеская любовь напомнит о себе?!

Весной 1964 года 79-летний Вячеслав Матвеевич Ткачёв получил неожиданное письмо: «Я помню Вас юношей – учеником Нижегородского корпуса. Помню, что Вы имели на погонах 3 нашивки и были первым учеником. Ваш друг Петя Нестеров был другом моего детства. Семья Нестеровых была близка нашей семье. Может быть, Вы вспомните и меня, Веру Белокопытову. Я тоже прожила долгую жизнь. В настоящее время являюсь пенсионером – преподавателем иностранного языка средней школы. Живу с дочерью в Москве, занимаюсь воспитанием внуков»67.

И убеленный сединами старик вспомнил…

Верочку Белокопытову я отлично помню. Еще, будучи в V классе я был Вашим обожателем, но стеснялся с Вами познакомиться. И только когда на моих погонах заблестели золотые нашивки, я рискнул – купил белые перчатки и на праздничном осеннем балу [в кадетском корпусе], при содействии моих друзей, познакомился с Вами. Но они сыграли надо мной злую шутку: «А знаете, Верочка, Ткачёв Ваш поклонник и воздыхатель еще с V класса, но не рисковал познакомиться, глядел лишь через окно, как Вы катаетесь на коньках, и идете по плацу со своей подружкой Хомутовой!‟ Это, конечно, меня смутило и затруднило еще больше вести разговор во время «кадрили‟, которую я танцевал с Вами. Помните ли Вы это? Так что Ваше письмо – большая для меня радость, напоминание о ранней юности и о первых увлечениях. Сколько за это время воды утекло – ведь это было в 1902 году68.

В 1904 г. Слава Ткачёв завершил учебу в кадетском корпусе. В это время на востоке шла русско-японская война.

В ту пору я только что окончил кадетский корпус, и мое чувство патриотизма было настолько взбудоражено, что я решил ехать добровольцем в Маньчжурию. И я поехал бы туда, если бы мне не помешал обострившийся плеврит. В духе такого действенного патриотизма воспитала нас кадетская жизнь69.

Ткачёв выбрал Константиновское артиллерийское училище в Петербурге для получения военного образования. Туда же, в северную столицу, отправился и Нестеров, но – в Михайловское артиллерийское училище. И хотя военное образование оба «аракчеевца» получили в разных учебных заведениях, но в анналах Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса их имена были записаны вместе, рядом. Во время Первой мировой войны Музейная комиссия кадетского корпуса осуществляла сбор данных о награждениях выпускников и фиксировала информацию в тетради «Аракчеевцы на Великой Европейской войне». В разделе «Георгиевские кавалеры» под номером 10 значится: «Ткачёв Вячеслав Матвеевич, есаул. Вып [уск] 1904 г. Орден св. Георгия 4 степени», а под номером 11 – «Нестеров Петр Николаевич, штабс-капитан. Вып [уск] 1904 г. Орден св. Георгия 4 степени»70. Первый был награжден 24 ноября 1914 г., а второй – 25 января 1915 г. посмертно…

57

Ткачёв В. М. Русский сокол. – Краснодар, 1961. С. 5.

58

Карцов П. П. Исторический очерк Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса и Нижегородской военной гимназии (ныне Нижегородский гр. Аракчеева кад. корпус). – СПб., 1884. С. 4.

59

См.: Сигунов Н. Г. Черты из жизни графа Аракчеева // Русская старина. 1870. №3. С. 245—249; Ячменихин К. М. Алексей Андреевич Аракчеев // Вопросы истории. 1991. №12. С. 50.

60

См.: Крылов В. М. Кадетские корпуса и российские кадеты. – СПб., 1998. С. 44; Воробьева А. Ю. Кадетские корпуса в России в 1732—1917. – М., 2003. С. 54.

61

См.: Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь российской жизни и истории. – М., 2003. С.289.

62

См.: Гуторович Г. Что такое Кадетские Корпуса // Кадетская перекличка (США, Нью-Йорк). 1975. №14. С. 33, 36—37.

63

Ткачёв В. М. Русский сокол (третья редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 77. Л. 5, 7.

64

Ткачёв В. М. Русский сокол (третья редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 77. Л. 9.

65

Спиридович А. И. При царском режиме // Архив русской революции (Берлин). 1924. №15. С. 87, 92.

66

Спиридович А. И. При царском режиме // Архив русской революции (Берлин). 1924. №15. С. 86.

67

Письмо В. А. Дзякович (Белокопытовой) – В. М. Ткачёву от 14 мая 1964 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 70. Л. 105—105об.

68

Письмо В. М. Ткачёва – В. А. Дзякович (Белокопытовой) от 29 августа 1964 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 70. Л. 106—106об.

69

Ткачев В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 14.

70

Махалин А. Первый Георгиевский кавалер русской авиации // Военная Быль. 1995. №7. С. 5.