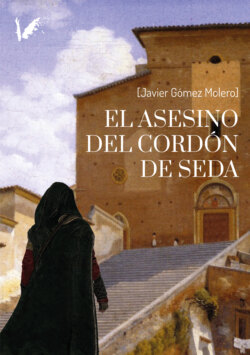

Читать книгу El asesino del cordón de seda - Javier Gómez Molero - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3 Roma, 5 de agosto del año del Señor de 1492

ОглавлениеStéfano, un pobre diablo, a consecuencia del vino trasegado en una taberna y la oscuridad de la noche, es objeto de un accidente

Sentado en un banco corrido que flanqueaba una mesa de madera, Stéfano había llenado y vaciado hasta decir basta, el vaso de estaño que había extraído de debajo de la ropa y guardaba para no contagiarse de las plagas que asolaban Roma. Y aun así no las tenía todas consigo, que más de uno y de dos de los que tenían por hábito apurar las noches en aquel garito del Trastévere revelaban en las manos y en el rostro indicios de una enfermedad que no hacía distingos de sexo, edad o condición.

Ya algo achispado, se había solazado con Camila, una meretriz con nombre de heroína clásica, que estaba en el ocaso de su carrera y cuya tarifa era proporcional a la flaccidez de sus carnes y a la desgana con que se comportaba en la lid amorosa, y para poner colofón a tan gloriosa jornada había contribuido a que el tiempo volase con su rendición a una partida de cartas. A lo largo de la misma había apostado sus parcos ahorros en envites, en los que estaba seguro de que llevaba todas las de ganar y que le dejaron con la bolsa temblando. Y hacer trampas, mejor ni planteárselo, que la clientela que atiborraba el local no incitaba especialmente a ello. En más de una ocasión había sido testigo de disputas, mamporros y cuchilladas, cuyos protagonistas habían acabado haciendo compañía a los peces del Tíber.

Si esa noche había bebido por encima de lo que tenía por norma, si se había enfrascado en los naipes hasta quedar pelado, lo cargaba a las ganas con que había hecho acto de presencia en aquella taberna de mala muerte y a su deseo poco menos que obsesivo de recuperar el tiempo perdido por culpa de las tormentas que, sin conceder tregua a lo largo de tres días con sus correspondientes noches, habían azotado la ciudad de los papas y lo habían forzado, como a tantos y tantos, a recluirse entre las cuatro paredes de su casa.

Por más que el calor, igual que todos los veranos, hubiese sido implacable y tornado la atmósfera irrespirable e insana, hasta el punto de que nobles, terratenientes y prelados se habían mudado al frescor de sus villas de más allá de las murallas y de los montes Albanos, el brutal estallido de un trueno, al que se encadenaron otros, había dado vía libre a un combate, en el que rivalizaban relámpagos, rayos y un diluvio que amagaba con horadar la tierra y remover sus entrañas. De la ciudad se había apoderado una ominosa oscuridad, de sus pedestales habían caído estatuas, el suelo se había resquebrajado dejando a la vista vestigios del pasado, el Tíber se había salido de madre y, entre un lodazal de agua, fango y cascotes, habían aflorado a la superficie sepulcros y restos humanos.

Como otras noches, Stéfano había abandonado el local sin despedirse de nadie y con una punzada de aprensión se había dispuesto a enfrentar los peligros que a horas tan intempestivas acechaban los barrios de Roma y con más virulencia el barrio donde a la sazón se hallaba y al que había acudido llevado por su mala cabeza y su amargura. Y le dio por pensar que la muerte del papa Inocencio VIII había dejado una ciudad huérfana de autoridad, en la que bandas de facinerosos campaban a sus anchas, perpetraban toda suerte de delitos y se valían de la impunidad que se les concedía, para dirimir diferencias, restañar heridas y saldar cuentas pendientes. Entre otras razones, porque, durante las fechas que mediaban hasta la elección del nuevo pontífice, cuantos pecados se cometieran quedaban graciosamente perdonados, sin precisar de confesión.

La luz de las mañanas de esos días de interregno entre papa y papa solía traer montones de cadáveres desparramados por callejas y rincones o flotando en el río, cuando no en sus profundidades, con una piedra amarrada al cuello, y se estimaba de lo más normal que se saquearan o fueran pasto de las llamas palacios de algún que otro cardenal, cuya tabla de salvación se la proveían las murallas de sus fortalezas, tras las que se parapetaban hasta tanto las aguas volvían a su cauce.

Stéfano se alisó el pelo apelmazado y sudoroso, se tentó el chafalote de hoja afilada y ancha que colgaba de la cintura, bien resguardado en su funda a la altura del costado derecho, y elevando los ojos al cielo esbozó una media sonrisa al divisar allá en lo alto una luna grande y plateada, que iba a servirle de guía y escolta a lo largo del trayecto que estaba por emprender.

Después de unos primeros compases titubeantes, lentos y desconfiados, en los que no cesaba de echar la vista atrás, optó por apretar el paso, marginó al rincón del olvido la eventualidad de un enojoso encuentro y antes de que se quisiera dar cuenta se enfrentaba a Ponte Sisto, que lo ponía al otro lado del Tíber y en comunicación con la zona más extensa y abigarrada de Roma.

En paralelo a la corriente del río, sin perder de vista sus aguas negras y crecidas, transitó por delante del teatro Marcelo, dio la espalda a la iglesia de San Giovanni Decollato, cuyos escalones de acceso los agobiaban desheredados de la fortuna, que en las posturas más sorprendentes descabezaban un sueño, y cruzó a toda prisa lo que quedaba del Foro Romano, tras cuyas columnas se apostaban rufianes prestos a matar por unas calzas, una camisa, un jubón o una capa, que a la vuelta de unos días vendían en el mercado negro.

En tanto desfilaba por debajo del arco de Tito, se apreció empequeñecido, tal que hubiera menguado, y un estremecimiento le sacudió la nuca al alzar sus ojos al Coliseo, el majestuoso monumento que tal vez en mayor grado lo pusiera en conexión con el pasado, como si su mera contemplación lo retrotrajera a siglos atrás y le hiciera enorgullecerse de formar parte de una civilización que tantos episodios de gloria había obsequiado al mundo, si bien, analizado desde otra perspectiva, venía a representar de igual manera la crueldad y sinrazón de un tiempo ya superado.

El monte Opio, a medio camino entre el Palatino y el Esquilino, se insinuaba como el postrero escollo que le restaba por superar, antes de girar sobre sus huellas y enfilar en dirección a Campo dei Fiori, donde había dejado el carro de su propiedad y en cuyo interior tenía pensado encadenar un sueño, hasta que la claridad del alba, el regusto amargo de la resaca y los clavos en las sienes lo sacasen del mismo. Desde allí arrearía el mulo y atravesaría media ciudad rumbo al sur para salir de las murallas por Porta San Paolo a campo abierto, hasta converger en el cuchitril que tenía por vivienda y que no compartía con nadie. Y no porque le hubiesen faltado ganas o no lo hubiese ambicionado. Pero las cosas no habían salido como a él le habría gustado, los desengaños amorosos, las traiciones se habían ido sucediendo y acabaron por hacer de él un hombre receloso, arisco e insatisfecho con su suerte.

Ya que el amor había pasado de puntillas para no quedarse, y estaba cargado de prejuicios como para volver a salirle al paso, cifraba su ambición en llegar a ser como uno de esos ricachones que se concedían el lujo de mantener en exclusiva una mujer para su uso y disfrute, una cortesana a la que quien más y quien menos llamaría madonna, a la que instalaría en un palacete como el de los Orsini o los Colonna, a la que sepultaría en joyas y obsequiaría costosos vestidos y los perfumes más delicados.

Estaba Stéfano atacando las primeras rampas del monte Opio, cuando el cansancio y el sueño empezaban a pasarle factura. En determinadas zonas, el terreno, jalonado de matorrales en los que dormitaban gatos y culebras, se notaba resbaladizo, por lo que se veía obligado a poner en liza sus cinco sentidos, si no quería dar con sus huesos en el suelo. En otras, aluviones de tierra, que habían germinado de la tormenta de días atrás, le aconsejaban dar un sinfín de rodeos para no tropezar con ellos.

Conforme iba avanzando, alguna que otra nube aislada, que había aparecido de manera inesperada, cruzaba por delante de la luna y hacía que su resplandor llegase por momentos más difuminado, por lo que, más que de la vista, le era menester fiarse de su memoria y capacidad de retentiva, que para algo sus pasos estaban adiestrados para hollar el mismo sendero cada vez que el vino hacía de las suyas y en las oscuras noches de invierno era como si lo transitasen por cuenta propia.

Ahora, fragmentos de mármol, escapados de algún resto de columna, a los que se agregaban cascotes salidos de Dios sabe dónde, modelaban lo más afín a una muralla de escasa altura, que en condiciones normales habría salvado sin dificultad. Pero las piernas le pesaban como si cadenas de hierro las lastrasen, así que juzgó más conveniente retroceder unos pasos, desviarse del camino de siempre e indagar un acceso distinto.

Mientras tanto, la nube aislada pasó a ser un recuerdo y en lugar suyo montones de nubes vinieron a superponerse unas a otras trazando un enrejado, o, mejor, un tapiz, unas nubes compactas que no filtraban la luz y daban la impresión de que habían venido para asaltar el cielo. La luna acabó por transformarse en un torpe remedo de sí misma, poco más que en una siniestra caricatura, y en un suspiro la noche se tornó negra como pata de araña y lo dejó a merced de las tinieblas. Y se confesó desorientado y perdido. Tan desorientado y perdido como lo estaba en la vida. Y empezó a ser presa de los nervios.

Se paró en seco, tragó saliva y se marcó de objetivo tranquilizarse y recobrar la sangre fría. No estaba tan lejos de su destino y no sería la primera vez que se veía en la dificultad de plantar cara a una noche como aquella. Claro que el diluvio caído había dejado su impronta y el camino distaba de parecerse al de antes. Se habían originado corrimientos de tierras, se habían abierto socavones, y piedras de todos los tamaños y formas erizaban la superficie y le empujaban a ralentizar el paso.

Ante la perspectiva de que fuera a estrellarse contra algo y se lastimara, adelantó el pie derecho alzándolo en el aire de una forma grotesca y avanzando con ello más de lo que en él era normal. Ya había comenzado a hacerlo descender para dar con su apoyo en tierra, y a renglón seguido realizar la misma operación con el izquierdo, cuando un soplo de aire helado le abofeteó el rostro, la espina dorsal se le erizó y ante sus ojos que no veían cobró carne el espectro de su madre fallecida que, con una sonrisa sin dientes y agitando la mano, lo acuciaba a seguir en pos de ella.

En su descenso, el pie rozó primero hierbajos y zarzas cuyo crecimiento habría propiciado la lluvia y, no bien se disponía a posarse sobre la tierra, que por debajo servía de manto, y a aguardar la presencia del otro pie, que ya iniciaba la maniobra de aproximación, vino a desfondarse en el vacío más absoluto. Y un grito fue a escapar de su garganta, al tomar conciencia de que ambos pies acababan de ser succionados por una grieta que se agazapaba bajo la maleza y que, lejos de darse por satisfecha con tan magra presa, reclamaba las restantes piezas de su cuerpo. Luego, como si una fuerza inhumana tirase de él hacia abajo o unas manos lo empujasen por la espalda, el descenso al abismo, después, golpes y rozaduras en los hombros, los costados y la cabeza, y para finalizar, la agridulce sensación de que el mundo se acababa, ya todo había llegado a su fin y de una vez por todas se le permitía descansar en paz.