Читать книгу El asesino del cordón de seda - Javier Gómez Molero - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

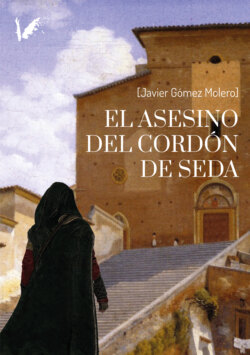

1 Roma, 5 de agosto del año del Señor de 1492

ОглавлениеSucinta biografía de Ángelo Ruggieri y Alessandra

No era la primera vez que el banquero Ángelo Ruggieri rendía visita a su protegida, madonna Alessandra, en el palacete que se levantaba a tiro de piedra de Piazza Navona, el antiguo estadio para atletas y carreras de cuadrigas construido por el emperador Domiciano. Y, por Dios, que lo precisaba como los caudales y los clientes para la buena marcha de su negocio. La jornada, en la que había cerrado una compleja operación financiera que le iba a otorgar el control de varias industrias productoras de lana y seda instaladas en Florencia, había resultado si no agotadora, sí más ajetreada de lo normal. Había invitado a comer en su domicilio de Rione del Ponte a su amigo Johann Burchard, que lo había puesto al corriente de las nuevas de la corte pontificia, había descansado poco más de media hora y ahora, mientras le daba el enésimo retoque a la barba cuajada de hilos de plata y al delgado bigote y el espejo le devolvía los surcos que en el rostro delataban las huellas del tiempo, traía a su memoria anteriores encuentros con la mujer que desde dos meses atrás le tenía sorbido el seso.

Había reparado en ella cuando asistía a misa en Santa Maria in Aracoeli, de rodillas en uno de los primeros bancos, ataviada con un vestido de seda negro y en compañía de damas y pajes y un puñado de señores que a la legua se percibía bebían los vientos por ella. Con el Ite missa est salido de labios del sacerdote, que ponía el punto final a la ceremonia y despedía a los fieles congregados, la mujer se había dado prisa en abandonar su asiento y en su camino hacia la puerta de salida había desfilado a un palmo de donde el banquero hacía como si rezara, lo que había obrado el prodigio de que cruzara su mirada con la de ella y le diera ocasión de examinarla, sin pasar por alto el más íntimo detalle.

Y cómo de profunda no sería la impresión que los rasgos de su rostro contemplados tan de cerca le habían provocado, que, nada más perderla de su campo de visión, se llegaba a la sacristía, esperaba a que el sacerdote se retirase y abordaba al orondo y mofletudo sacristán que, al igual que los demás sacristanes, estaría al cabo de la vida y milagros de la mayoría de sus feligreses y con más razón de una dama que no pasaba inadvertida para nadie que tuviera ojos en la cara.

Ya en los escalones que conducían a la puerta de la calle, el sacristán le había referido, no sin cierta desgana o apesadumbrado tal que estuviera revelando un secreto de confesión, que la mujer que había merecido su interés era madonna Alessandra, una distinguida cortesana natural de Ferrara, que durante años había sido la protegida de micer Luigi del Búfalo, hombre de posibles y muy estimado en Roma, pero que de la noche a la mañana la relación se había enfriado y a la presente estaba en condiciones de asegurar que solo les unía una franca amistad.

El sacristán hizo amago de marcharse so pretexto de que debía acudir a otro templo para, en sustitución de un sacristán enfermo, ayudar al sacerdote a celebrar la santa misa, proceder a vestirlo y desvestirlo y apagar las velas del altar, pero fue advertir un par de monedas en la palma de la mano de Ángelo y reconoció que no habría mayor problema si se demoraba, que el sacerdote se armase de paciencia lo que fuera menester. Después de todo, estaba haciéndole un favor.

A la pregunta de si se apreciaba con entidad como para concertarle una cita con ella, el sacristán no se anduvo con disimulos y le explicitó que todo estaba a expensas de la cantidad que estuviera presto a pagar por su mediación y, antes que nada, de que la dama estuviera en la disposición adecuada, para lo que se le hacía imprescindible un informe detallado sobre su persona y sus verdaderas intenciones.

Una vez hubo conocido su nombre y profesión, y tuvo por seguro que obtendría lo que le pidiese por propiciar un encuentro entre ambos, el sacristán se avino a conversar con ella y trasladarle su recado, tan pronto se personase de nuevo en la iglesia. Y al cabo de una semana estaban el banquero y la cortesana paseando por Campo dei Fiori y Piazza San Pietro, intercambiando pinceladas de sus respectivas identidades, suscitando el asombro y la desazón de los viandantes, que tornaban la mirada en dirección a la espléndida figura de la mujer. En breve, Alessandra recibía joyas, perfumes, vestidos, y Ángelo se juzgaba más que pagado con dejarse reflejar en los inmensos ojos negros de ella, ansioso por hacer suyos sus labios anchos, embebido en la contemplación de una belleza tan rotunda.

En su primera cita en casa de ella, había quedado abrumado por otra suerte de encantos que, más allá de la belleza, la cortesana atesoraba y que hacían de ella una mujer de variados registros, que había empezado a alegrarle una existencia en la que solo había sitio para los negocios y el dinero. Dominaba la elocuencia y la filosofía, hablaba latín como el más culto de los humanistas, se sabía de memoria versos de Virgilio, Horacio y Ovidio, leía en griego al mismísimo Platón, conocía las obras de Petrarca, Bocaccio, Séneca o Cicerón, así como de san Agustín, san Jerónimo o san Ambrosio, recitaba sonetos de su propia cosecha, y cantaba y se acompañaba del laúd y la cítara.

Y, amén de ello, reunía discernimiento y temple que la habilitaban para dar su parecer en relación con cualquier asunto que se plantease en la conversación, para quedar ante el invitado que él propusiese llevar a su presencia, como el más sutil embajador de los destacados por sus gobiernos en la Santa Sede. Lo mismo se enfrascaba en las cuestiones más mundanas e intrascendentes, que peroraba sobre política, religión o materias de Estado. E invariablemente destilando amenidad, saber estar y un humor fino y envidiable.

En esa primera visita a su casa, Alessandra no había sentido reparo en ponerlo al día de quien realmente era y traerle a colación a lo que se comprometía si persistía en el empeño de convertirse en su protector. Desde que era una niña, y merced a la belleza que ya apuntaba, su madre no había escatimado en gastos, a fin de adoctrinarla para la lucrativa y honrosa profesión de cortesana que con tanta suficiencia ejercía. Nada más arribar a la adolescencia había gozado de proposiciones de eminentes personalidades de Roma que pugnaban por devenir en sus bienhechores, que dilapidaron fortunas por una cita con ella, inclinándose en virtud de los consejos maternos por escoger de entre todos ellos a micer Luigi del Búfalo, igualmente banquero, hombre culto, agradable de espíritu y, por encima de otras prendas que lo adornaban, en extremo generoso. De hecho, el palacete que habitaba junto a Piazza Navona, y que ella había amueblado y decorado con un gusto irreprochable, había sido un obsequio del bueno de Luigi.

En justa reciprocidad a la información que Alessandra le había revelado en esa primera visita, también él le abrió su corazón y sin ahorrar detalle la hizo partícipe de las vicisitudes por las que había transitado su vida. Y ni que decir tiene, le garantizó que iba a disfrutar de todos los lujos habidos y por haber y estaría en situación de dar rienda suelta a cuantos caprichos le viniesen en gana.

Ángelo había nacido en Siena, donde se había educado como correspondía al hijo de un banquero con casa asimismo en Roma. En sus tiempos mozos, su padre, al objeto de que aprendiera la profesión desde abajo y alcanzara a valorar el esfuerzo, lo había despachado a trabajar a la Ciudad del Vaticano en las oficinas de otro banquero sienés, Ambrosio Spannocchi, con el que llegaría a adquirir una sólida formación, que tiempo después le consintió independizarse y abrir su propio negocio, en un palacete a poca distancia del Panteón.

Se preciaba de su trabajo, que le había regalado la posibilidad de intimar con personas influyentes, algunas de las cuales habían pasado a ser amigos, y presumía de entenderse especialmente bien con los españoles que, al socaire del cardenal Rodrigo Borgia, vicecanciller de la Santa Sede, se habían establecido en la ciudad de los papas y atendían puestos de relevancia. Nada más haber recalado en Roma, les había otorgado préstamos con que hacer frente a los gastos de instalación y estrechado con ellos lazos indisolubles.

A su esposa, a la que había conocido de niña en Siena, por ser amiga de su hermana, y de quien había estado prendado desde la cuna, la perdió después de quince años de matrimonio, los más venturosos de su existencia. Cuando ni por asomo se figuraba que podía enturbiarse su vida, un mes de agosto, de esos que cargan de podredumbre la atmósfera de Roma y propagan por sus calles y plazas un hedor insufrible, trajo una epidemia de peste que se expandió por los trece distritos de la ciudad, se cobró centenares de víctimas y se llevó a su esposa al sepulcro. Y aun cuando en el lecho de muerte le hubiera insistido para que volviera a contraer matrimonio, en la medida en que sus dos hijos iban a quedar faltos de los cuidados de una madre, no había renunciado a su condición de viudo.

A la muerte de su esposa, que había tomado a su cargo la educación de los pequeños, Ángelo había estimado lo más razonable enviar a la niña, a Margherita, al convento de San Sisto, donde las monjas iban a cuidar de su desarrollo y la pondrían en contacto con otras niñas de la alta sociedad romana. Allí aprendería a expresarse y a escribir en latín, a asistir a lecturas piadosas, a coser, a bordar, a tocar un instrumento musical, a adiestrarse en definitiva en tareas femeninas, que el día de mañana la capacitaran para ser un buen partido a tener en cuenta. A la presente, ya con doce años, la niña vivía con él y proseguía sus estudios con los mismos preceptores y en la misma casa que la hija del cardenal Borgia, quien había dado el visto bueno a tal lance y obsequiaba al banquero con su consideración. Margherita era despierta, traviesa y alegre como un cascabel, le apasionaba la lectura y raro era el día en que a la hora de la cena no le glosaba lo que a lo largo de la jornada había aprendido junto a su compañera de estudio desde sus años en San Sisto.

La otra cara de la moneda venía a representarla su hijo varón, Carlo, quien a la muerte de su madre se encerró en sí y perdió la alegría de vivir. Antaño había sido un niño que se ilusionaba con las cosas más triviales, al que todo el tiempo le parecía insuficiente para jugar y divertirse con otros niños. Pero fue quedar huérfano y el mundo se le desmoronó. Carlo se mostraba reacio a admitir su pérdida, no hallaba consuelo en las razones que se le daban. Juzgaba la epidemia, por mor de la cual su madre había fallecido, no como el efecto del agobiante calor, de las perniciosas condiciones higiénicas o de la insalubridad de Roma, sino como un castigo enviado por Dios a los hombres por sus pecados.

Y se dio a buscar culpables y cuestionárselo todo: los que hacían del dinero el fin de su existencia, el escandaloso lujo de la Iglesia y de sus altos cargos, la impiedad de infinidad de clérigos y la ausencia de vocación de sacerdotes dominados por la lujuria o la gula. Y se refugió en la obsesiva lectura de libros de vidas de Santos, de los Padres de la Iglesia, de los sermones del franciscano Bernardino de Siena. Y se le metió entre ceja y ceja dejar atrás Roma y emprender camino a Florencia, con el anhelo de escuchar de viva voz las prédicas del dominico Girolamo Savonarola, quien por entonces generaba no poca admiración entre las multitudes. Carlo acababa de cumplir diecisiete años y estaba en su derecho de elegir su propio camino.

Luego de haberse instalado en la ciudad de los Médici, el joven se consagró en cuerpo y alma a la oración y empezó a acudir a la iglesia de San Marco, en la que Savonarola, que había sido nombrado prior, subía al púlpito a diario. Y tanto calaron en Carlo los sermones de aquel dominico, a quien seguían enjambres de fieles, que le besaban los pies y las manos y le cortaban trocitos de la túnica, que al cabo de unos meses terminó por demandar su admisión en la orden. Y, como si una cosa llevase a la otra, desde hacía ya demasiado se comportaba como si no tuviera un padre y una hermana.

Ángelo continuaba mirándose al espejo, apreciando cómo de las comisuras de los labios se había adueñado un rictus que no sabía si interpretar de intranquilidad o de congoja por el futuro de su hijo, cuando llamó a la puerta de su dormitorio uno de los criados para hacerle llegar el recado que con tanta impaciencia esperaba, desde que se levantó no más hubo amanecido. Le alertaba de que disponían del tiempo justo para cubrir el trayecto que separaba su casa de la de madonna Alessandra. El carruaje con su tiro de cuatro caballos pulcramente enjaezados estaba preparado a la puerta y el cochero con dos mozos de librea también.