Читать книгу Tiempo de lobos (versión española) - Jen Williams - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCAPÍTULO 5

LA MAÑANA SIGUIENTE NO FUE agradable para Heather.

Sabía que alojarse en casa de su madre le provocaría muchos sentimientos incómodos, por lo que no se sorprendió cuando, al despertarse en una cama desconocida, se sintió envuelta en una mortaja de tristeza.

En un tiempo, ese dormitorio había sido el trastero de su padre, y había estado lleno de bártulos de todo tipo: manuales viejos de coches, enormes cubos de plástico para hacer cerveza casera y un gran congelador que su madre solía llenar con comidas congeladas y envases de helado. De niña, a Heather le había encantado esa habitación; estaba convencida de que contenía todos los secretos de su padre. En ese momento, el dormitorio de invitados era pequeño, pulcro, carente de toda personalidad, pero, aun así, Heather no pudo evitar sentir la presencia de su madre allí, en las toallas apiladas sobre la banqueta, el pequeño tapete sobre el alféizar de la ventana, el florero vacío. Hacía frío y había demasiado silencio, de modo que se levantó, puso la calefacción al máximo y encendió la televisión y la radio a la vez. Cuando el nivel de ruido le resultó tranquilizador, se preparó un té bien cargado, se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a escribir una lista de cosas que tenía que hacer.

Sorprendentemente, encontró la libreta de direcciones de su madre casi de inmediato; estaba olvidada en un revistero de madera en la sala de estar, así que lo más pronto que pudo, llamó a todos los que debían ser llamados, les transmitió las malas noticias y aceptó las condolencias. Cuando terminó con esa desagradable tarea, volvió arriba, casi sin darse cuenta, y apoyó la mano sobre el picaporte de la puerta de su antigua habitación. Conteniendo un suspiro, la abrió y entró. Todavía podía reconocerlo como su dormitorio: la funda del edredón sobre la cama, pulcramente doblada, era de un color que solamente una adolescente elegiría, y el papel de la pared aún tenía las pequeñas peladuras en los sitios donde la cinta adhesiva había sostenido los pósters que su madre había quitado, enrollado y guardado en tubos poco tiempo después de que ella se fuera. Durante sus visitas a través de los años, Heather se había acostumbrado al hecho de que esa ya no siguiera siendo su habitación, pero por primera vez notó que su madre, al parecer, la había comenzado a usar para otras cosas: había una pequeña mesa plegable en un rincón, cubierta de materiales para manualidades.

Con una media sonrisa dibujada en el rostro, Heather se sentó en la silla plegable y revolvió los objetos. Al parecer, su madre había rescatado un viejo regalo de cumpleaños que Heather había pedido una vez, unos caros botes de arcilla multicolor, y había estado haciendo alegres servilleteros decorados con muérdago y muñecos de nieve. Junto a las piezas terminadas había una nota autoadhesiva con la dirección de un asilo de ancianos cercano. ¿Habría tenido la intención de donarlos al asilo para el mercadillo de Navidad? Habían ido a ese mercadillo muchas veces cuando ella era niña, a comprar tartas y conversar con los ancianos. Heather tomó uno de los servilleteros redondos y se lo colocó en el dedo. Su madre les había dedicado mucho trabajo y había dejado uno a medio terminar.

¿Qué hacía que una persona dejara inconcluso su cálido proyecto artesanal y se pusiera a pensar en terminar con su vida?

La textura lisa de la arcilla contra el dedo le recordó las veces que había intentado crear objetos ella misma. Era difícil moldear la arcilla directamente del paquete; había que calentarla entre las manos, pero los deditos de Heather nunca habían sido habilidosos. De pronto, recordó estar sentada en esa misma habitación junto a su madre, con periódicos desparramados cuidadosamente sobre la alfombra y platos pequeños delante de ambas. Su madre había tomado cada trozo de arcilla colorida en las manos y lo había entibiado antes de pasárselo a Heather para que pudiera hacer algo con él.

Dejó el servilletero en su lugar con mano temblorosa. “Nikki tenía razón”, pensó. “No tengo forma de saber cómo se sentía mamá. Estoy viendo misterios donde no los hay”.

Aun así, cuando abandonó el dormitorio, al volverse a mirar por última vez la mesa de trabajo, no pudo deshacerse de la sensación de que había algo en alguna parte que no encajaba en absoluto.

Pasó el día siguiente recorriendo la casa, tomando notas y preguntándose cómo alguien podía acumular tantas cosas. A mediodía, calentó el guiso que Lillian le había dejado y lo comió en un bol delante de la televisión. Era sabroso y espeso, pero cuando terminó se sintió levemente descompuesta y se preguntó si habría esperado demasiado para calentarlo, si algún ingrediente se habría echado a perder. Lavó la fuente con cuidado, por si Lillian pasaba a buscarla.

En cada lugar de la casa había un sinnúmero de cosas en las que pensar: qué hacer con la ropa, los objetos, las fotografías, hasta lo más aburrido como la ropa de cama y las cortinas. Y con cada ambiente llegaba una nueva catarata de recuerdos, como si todos estuvieran repletos de fantasmas de su infancia. La mayoría de los recuerdos no eran tan agradables como modelar arcilla en el suelo de su habitación. De pie en la puerta del baño, mientras recordaba una pelea monumental que había dado como resultado que Heather pateara la bañera con tanta fuerza que tuvo que ir a urgencias, se preguntó por qué no había llevado a alguien para que la ayudara con todo lo que había que hacer. Terry, su compañero de piso, se había ofrecido para ir, pero ella lo había rechazado de manera automática. Nikki también, seguramente, se habría alegrado de quitarle un poco de esta desagradable carga de los hombros.

¿Qué había detrás de eso? ¿Le preocupaba acaso que Terry pensara mal de ella por esta infancia ordinaria de las afueras? ¿O temía que él la viera en estado de vulnerabilidad?

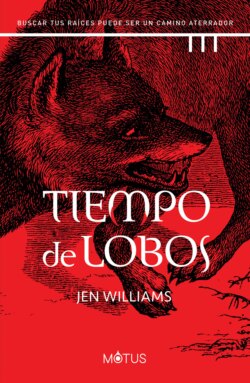

Revolver cosas y revisar papeles había levantado polvo, de modo que buscó la aspiradora y la pasó sin entusiasmo por la sala de estar. Cuando perseguía unos cabellos errantes, el extremo de la boca de succión golpeó contra algo sólido debajo del sofá. Heather se inclinó y extrajo lo que bloqueaba el paso de la máquina, sorprendiéndose al ver que se trataba de un libro, y muy antiguo, al parecer. Le quitó el polvo y la pelusa y contempló la cubierta con un gesto de preocupación. Era una recopilación de cuentos de hadas con la tapa blanda gastada; la ilustración de la cubierta mostraba un gran lobo negro, cuyas fauces abiertas dejaban al descubierto los dientes letales.

—Qué raro. —Lo dejó caer sobre una repisa y terminó de limpiar.

Dejó fuera, junto a la puerta de entrada, una bolsa de residuos para reciclar y respiró una bocanada del frío aire de otoño. Cuando tenía unos siete u ocho años, solía sentarse allí mismo con su lupa nueva para quemar haciendo agujeritos en hojas secas y trozos de papel, en todo lo que le caía entre las manos. Descubrió que las hormigas estallaban con un ruidito cuando las quemaba con la lupa, y pasó una tarde muy entretenida creando docenas de cuerpecitos chamuscados sobre el sendero hasta que su madre salió y la pescó.

Le prohibieron salir al jardín durante una semana, en medio del verano; recordaba con tanta claridad la furia que había experimentado que sintió calor en las mejillas. Atrapada en el dormitorio, se dedicó a otras formas mezquinas de destrucción: romper los platos en los que le llevaban sándwiches, tirar el perfume de su madre por el lavabo. Había estado terriblemente enfadada, y eso solo había empeorado las cosas.

“Por eso no quise que Terry viniese conmigo”. ¿Quién iba a querer que sus amigos adultos vieran la clase de niña que había sido en el pasado? En el aire frío, Heather sintió una oleada de angustia en el pecho.

—Los fantasmas hacen demasiado ruido. —Se limpió las manos en la parte delantera de los tejanos y volvió dentro.

Después de pasar unas horas ordenando y catalogando, recordó el desván. No había oído más ruidos extraños, pero al pasar por debajo con una taza de té en las manos, no pudo dejar de levantar la vista hacia allí. “El Hombre del Altillo”, pensó. “Cuando era pequeña, el abuelo siempre culpaba al Hombre del Altillo cuando algo se perdía”.

El recuerdo no le resultó reconfortante y comprendió que tendría que subir y revisar el lugar o estaría condenada a pasar la noche en la cama esperando escuchar al Hombre del Altillo, o aún peor, los suaves pasos de su madre.

—Pero por el amor de Dios, ¿qué me pasa? No hay monstruos en el desván. Dos días sola en la casa y me comporto como una niñita histérica de cinco años.

Una hora más tarde estaba sentada con las piernas cruzadas en el desván, sorprendida por lo acogedor que era el espacio, revisando una caja de viejos discos de vinilo.

Había muchas bandas y cantantes con ropa extraña que no conocía, pero unos cuantos resultaron prometedores: Led Zeppelin, Siouxsie Sioux, David Bowie. Seguramente habían sido de su padre. Él le había contado una vez que, cuando salía con su madre, había estado tratando de formar su propio grupo; estaba aprendiendo a tocar el bajo, pero nunca le había pillado el truco.

Con una leve sonrisa, dejó los discos a un lado, decidida a guardarlos o venderlos por eBay, y cuando volvió a la caja vio que los discos habían estado ocultando una vieja y maltratada lata de galletas. La sacó de la caja y, al abrir la tapa, arrugó la nariz por el polvo. Apiñados apretadamente adentro, había dos gruesos fajos de cartas sujetos con sendas gomas.

Todas las cartas estaban dirigidas a su madre, y las del primer fajo parecían muy viejas; los sobres estaban manchados y arrugados y la tinta se había desteñido hasta el punto de ser solamente una sombra. Las de más arriba del segundo fajo parecían recientes; hasta reconoció una serie de sellos con viejos villanos de Doctor Who. Sin poder resistirse, Heather extrajo una carta del segundo fajo y comenzó a leerla. El remitente tenía una caligrafía grande y descuidada, y los trazos irregulares se extendían de un extremo del papel al otro. La ortografía era sumamente errática.

Querida Colleen:

Hoy estuvo tranquilo. Muy tranquilo. Tengo muy poco que hacer aquí y cuando termino de hacer los trabajos que me ordenan, siento que el bacío se cierra a mi alrededor. Está en las luces amarillas y los pisos limpios, un bacío que es más que bacío, es la nada. Un sitio tan rancio de cosas hechas por el hombre no contiene vida verdadera, así que pienso en el tiempo que pasamos juntos. En el cespez y en los campos, allí donde mejor nos fue. Desde aquí no veo cespez, ni árboles.

Heather parpadeó. Interrumpió la lectura y sacó otra carta de un sobre; reconoció de inmediato la misma caligrafía descuidada.

Describes muy bien esos lugares. Que sigas aciendo esto por mí después de todos estos años me dice que desde el principio tuve razón contigo. Cuando te uniste a la comuna me camvió la vida.

—¿Comuna?

Abrió otra carta y encontró lo mismo. Eran todas de la misma persona. Y, por lo visto, su madre le había respondido. No era la caligrafía de su padre, de eso estaba segura; él siempre había escrito en pulcras letras mayúsculas de imprenta, como consecuencia de su trabajo en construcción y la necesidad de que los recibos fueran legibles. ¿Quién era esta persona con sentimientos tan fuertes por su madre?

—Nunca me hablaste de un amigo por correspondencia, mamá. —Las palabras sonaron insulsas y extrañas en el aire cálido del desván, como si ellas también estuvieran cubiertas de polvo. Porque debajo de la sorpresa, y la sensación levemente divertida, algo helado comenzaba a comprimirle el estómago—. Creo que nunca te oí hablar de escribirle cartas a nadie.

Hay mucho ruido aquí por las noches. ¿Recuerdas el silencio en el canpo, debajo de las estrellas? Cuando estávamos en el bosque. Como si fuéramos las únicas personas en el mundo, aunque no lo éramos. La otra gente que venía a vivir debajo de las estrellas no lo sentía como nosotros Colleen.

Heather bajó la vista al final de la página, para descifrar el nombre que aparecía. ¿Michael? Junto a una firma tosca había un sello verde y luego, escritas con otro bolígrafo y otra letra, aparecían las palabras “Reave” y “Aprobado”. Reave, pensó Heather. Michael Reave.

Hizo un gesto de preocupación. El nombre le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía decir por qué. Heather se puso de pie, volvió a guardar las cartas en la lata de galletas y descendió con ella por la escalera. De nuevo en la cocina, se tomó el tiempo de prepararse un sándwich rápido y una jarra de café bien fuerte.

Les quitó las gomas a los dos fajos y durante la siguiente hora leyó unas veinte cartas. Cuando terminó, sentía la garganta caliente y le latían las sienes; el sándwich estaba abandonado sobre el plato. Con la mano ligeramente temblorosa, guardó las cartas en la lata y pensó en todas las cosas que sabía sobre su madre y en todo lo que no sabía.

Colleen Evans, callada, respetable y de buena posición económica, había estado escribiéndole a un hombre que estaba en prisión. Lo había hecho en vida del padre de Heather, desde los primeros años de su matrimonio. Aparentemente, su madre también había pertenecido a algún tipo de comuna hippy en algún sitio más al norte en los años setenta.

Heather se pasó una mano por los ojos, tratando de encontrarle sentido a esa nueva información. A su madre nunca le había dado por recordar y Heather nunca se lo había cuestionado. Entonces resultaba evidente que existía toda una parte de su vida que nunca había mencionado y de la que jamás había hecho insinuación alguna. Hasta donde ella sabía, su madre no había tenido relaciones serias con nadie que no fuera su padre. Y, sin embargo, allí estaba ese hombre de las cartas. Ese hombre que, por lo visto, estaba preso.

Y en ninguna de todas las cartas que Heather había leído, su madre había mencionado que tenía una hija. Ni una sola vez.

¿Quién era ese hombre? Sin quererlo, volvió a pensar en la carta de despedida, en las frases extrañas que había usado su madre, como si le estuviera hablando a alguien más además de a Heather.

—Ay, basta —murmuró para sí misma—. Ya estás poniéndote a sacar conclusiones.

Bebió lo que quedaba de café y sacó el portátil del bolso. A su madre nunca se le había dado bien la tecnología y se había negado hasta a tener internet por vía telefónica, de modo que Heather tuvo que compartir el internet móvil de su propio teléfono, pero al cabo de unos segundos, pudo abrir el navegador. Contempló el nombre, Michael Reave, en la barra del explorador.

Hizo una pausa antes de pulsar “buscar”.

—Puede que no encuentre nada, ¿verdad? —le preguntó a la cocina vacía.

La primera imagen que apareció fue la ficha policial, y por supuesto que le resultó conocida: le era tan familiar como los rostros horrendos y laxos de Myra Hindley e Ian Brady, familiar como la cara de elfo feroz de Fred West. Por un instante, sintió que el sabor amargo del café le subía otra vez a la garganta y temió vomitar sobre la mesa de la cocina, pero enseguida, con un gruñido, el estómago se le acomodó. En la fotografía, Michael Reave miraba directamente a la cámara; el desordenado cabello negro no alcanzaba a llegarle al cuello de la camisa. No había nada de esa confusión que se ve a menudo en ese tipo de fotografías; Michael Reave parecía ofendido, hasta algo compungido, como si los policías que lo habían arrestado hubieran cometido algún error tonto del que pronto se arrepentirían. Estaba sin afeitar, pero la sombra de barba le sentaba bien y el mechón canoso en la sien no hacía más que darle un toque atractivo peculiar. Para ser una fotografía de ficha policial, era aceptable.

Un asesino en serie.

—De puta madre, mamá. De putísima madre.

Había una página de Wikipedia que en el breve párrafo introductorio explicaba que Michael Reave era un asesino en serie del Reino Unido, conocido en la prensa sensacionalista como el “Destripador Rural”, “Jack del Prado” y más popularmente como el “Lobo Rojo”. Había sido arrestado por fin en 1992, pero no antes de que asesinara a cinco mujeres en Lancashire y Manchester, con otras diez posibles víctimas en otras partes. El artículo mencionaba que se creía que era responsable de la desaparición de muchas otras mujeres, pero que Reave siempre había defendido su inocencia y continuaba haciéndolo. La página aparecía extrañamente cortada; Heather conocía Wikipedia lo bastante bien como para saber que cualquier cosa que tuviera que ver con asesinatos sangrientos tendía a incluir párrafo tras párrafo de detalles investigados con minuciosidad apasionada, pero en este caso había poca información. Leyó todo lo que encontró, con los labios apretados formando una línea delgada de repugnancia. Michael Reave era conocido por dejar flores junto a sus víctimas; en ocasiones las plantaba dentro de las heridas —Heather apartó la vista por un instante, para tratar de no imaginarlo—, y en otras, las trenzaba entre el cabello de las mujeres o se las dejaba dentro de la boca. El apodo “Lobo Rojo”, al parecer, se lo había puesto él mismo cuando había dejado una nota junto a un cadáver que decía solamente “el Lobo Rojo caza”.

Heather volvió a la página de búsqueda. Debajo de la pestaña de imágenes había fotografías de algunas de sus víctimas. En su mayoría eran mujeres jóvenes, atrapadas en el tiempo como moscas en ámbar por sus cortes de pelo anticuados, conectadas para siempre a través de imágenes con el hombre que las había matado.

La casa estaba en silencio. Heather se quedó pensando en su madre, sentada en esa misma cocina, ante esa misma mesa, escribiéndole carta tras carta a un hombre que había asesinado mujeres. Escribiéndole cartas a un asesino mientras su hija miraba televisión en la habitación contigua y su marido estaba en el trabajo.

Pensó en su madre sentada a la mesa de la cocina, escribiendo su carta de despedida.

“Los monstruos del bosque”.

Sintiéndose descompuesta, Heather cogió el teléfono y su dedo vaciló sobre el número de Nikki. Tenía frío y se sentía desconectada, pero también era consciente de una cierta tensión en su interior, una especie de entusiasmo febril que le resultaba extrañamente conocido; era parecido a la sensación que tenía cuando le caía una historia gigante en el regazo. Se mordió el labio y pulsó el número. Cuando oyó la voz de su amiga en línea, de pronto tuvo dificultad para hablar, pero se esforzó por soltar las palabras.

—Nikki, ¿puedo ir a tu casa? Necesito hablar con alguien.