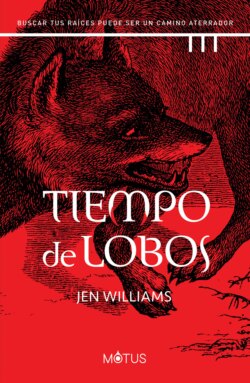

Читать книгу Tiempo de lobos (versión española) - Jen Williams - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCAPÍTULO 1

Antes

LA LUZ DEL HUECO DE la puerta caía sobre el rostro del chico y, por primera vez, este no le dio la espalda. Sentía los brazos y las piernas demasiado pesados, el collar alrededor del cuello demasiado sólido, demasiado ajustado. Además, darle la espalda tampoco lo había salvado en ocasiones anteriores.

La figura recortada en la luz se detuvo, como si notara este cambio de hábito, luego se arrodilló para desatar la correa de cuero con movimientos potentes, abruptos. El collar cayó y ella sujetó la cabeza del chico cogiéndole un puñado de pelo negro cerca de las raíces.

Años más tarde, él no sabría decir qué fue distinto aquella ocasión. Estaba famélico y cansado, le pesaban los huesos y tenía la piel magullada; creía que cada centímetro de su cuerpo estaba resignado a la realidad de su existencia, pero en aquella ocasión, cuando los dedos de ella le retorcieron el pelo y las uñas se le clavaron en el cuero cabelludo, algo en él se despertó.

—Eres un animalito —dijo ella con tono distraído. Ocupaba la entrada del armario, bloqueando casi toda la luz—. Una bestia sucia. Apestas, ¿lo sabes? Mugriento de mierda.

Tal vez en el último momento ella llegó a darse cuenta de lo que había despertado, porque por una fracción de segundo un brillo de alguna emoción le dio vida a su rostro pálido y pastoso; vio algo en los ojos de él, quizá una expresión desconocida para ella, y el chico captó claramente la mirada de pánico que ella le dirigió al collar.

Pero fue demasiado tarde. Él se puso de pie de un salto, con la boca abierta y las manos como garras. Ella saltó hacia atrás gritando. La escalera estaba directamente a sus espaldas —él lo recordaba vagamente, de aquella vez anterior a lo del armario— y ambos rodaron hacia abajo; el chico aullaba y la mujer gritaba. Ese momento de caída fue muy breve, pero durante años él recordaría varias impresiones fuertes: el dolor ardiente cuando ella le arrancó un mechón de la sien, la sensación abismal de caer al vacío y el delirio salvaje de rasguñarle la piel con sus garras. Sus uñas.

Cayeron al suelo. Se hizo el silencio. No había, comprendió el chico, nadie más en la casa; nada de gritos, ni dedos largos, ni de alarmantes destellos rojos. La mujer, su madre, estaba tendida debajo de él hecha un conjunto de ángulos extraños, con el cuello extendido como si estuviera tratando de calmarlo. El brazo derecho se le había roto en la mitad del antebrazo y un hueso, asombrosamente blanco contra la piel grisácea, apuntaba hacia la ventana. La manga de la bata amarilla que vestía se le había enganchado en él.

—¿Meh?

Un delgado hilo de sangre le salía de la nariz y de la boca, y sus ojos —verdes, como los de él— estaban fijos en un punto sobre su cabeza. Con cuidado, le cubrió la boca y la nariz con la mano y presionó, observando fascinado como la piel se deslizaba y se arrugaba. Presionó con más fuerza, cargando todo el peso sobre el brazo y sintió que los labios de ella se aplastaban contra sus dientes, se rasgaban y...

Se detuvo. Necesitaba salir.

Era una mañana fría y gris, supuso que de otoño. La luz le dañaba los ojos, pero no tanto como esperaba. De hecho, sentía que la absorbía mientras observaba el paisaje inhóspito y el cielo con una creciente sensación de paz. Allí estaba el bosque; había jugado en él una vez, y las hojas se estaban coloreando de rojo y de marrón. Allí estaban los campos, oscuros en ese momento por la reciente lluvia, y también los viejos edificios anexos que su padre había dejado que se deteriorasen. En alguna parte más allá de ellos había un camino asfaltado, pero era una caminata larga desde donde se encontraba. El cuerpo de su madre, que había arrastrado hasta el césped cubierto de malezas, ya se veía más hermoso: fuera de la casa ella parecía distinta. La cogió de los tobillos y la arrastró unos metros más, cruzando el camino de tierra y hasta el campo en barbecho del otro lado.

—Aquí.

Abrió la boca para decir algo más, pero no pudo hacerlo. La hierba mojada enmarcaba el cuerpo de su madre y le hacía de colchón; podía sentir la vida que bullía allí dentro: pequeñas moscas y escarabajos, la viva curiosidad de las lombrices. El chico se puso de rodillas junto a ella y sintió que se le llenaba el cuerpo de una ira tan llana y tan enorme que era como un paisaje en su interior, una furia que llegaba a todos sus rincones. Por unos minutos, se disoció de sí mismo y solo pudo ver esa ira plana, roja y oír el ruido de truenos. No volvió en sí hasta que una tosecita cortés a sus espaldas le hizo dar un respingo sorprendido. Tenía los brazos ensangrentados hasta el codo y la boca pastosa con sabor a cobre. Tenía cosas entre los dientes.

—¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí?

Había un hombre en la hierba, alto y anguloso. Llevaba sombrero y observaba al chico con una especie de curiosidad amable, como si se hubiera topado con alguien que estaba construyendo una cometa o jugando a golpear castañas. El chico se quedó completamente quieto. El hombre no era de la casa, pero eso no significaba que no le fuera a castigar. Claro que lo castigarían. Bajó la vista para ver lo que le había hecho a su madre y se le oscureció la visión periférica.

—Bueno, bueno. No te pongas así.

El hombre dio un paso adelante y por primera vez el chico vio que tenía un perro, un perro enorme, peludo, negro. El animal despedía vaho en el frío aire matinal y lo observaba con ojos castaño amarillento.

—¿Sabes?, había olvidado por completo que los Reave tenían un chico, pero aquí estás. Aquí estás, después de todo.

El chico abrió la boca y la volvió a cerrar. Los Reave, los Reave eran su familia y se enfadarían con él.

—Y qué pedazo de criatura eres. —El chico se estremeció recordando cómo su madre lo había llamado, animal, bestia e inmundo, pero el hombre parecía contento, y cuando el chico levantó la vista, estaba moviendo la cabeza suavemente—. Creo que debes venir conmigo, mi pequeño lobo. Mi pequeño barghest. (*)

El lobo abrió la boca y soltó una lengua larga y rosada. Al cabo de un instante, comenzó a lamer la sangre de la hierba.

* Criatura mítica del norte de Inglaterra, sobre todo en Yorkshire, que aparece en forma de perro monstruoso y es un presagio de muerte u otro infortunio. (N. de la T.)