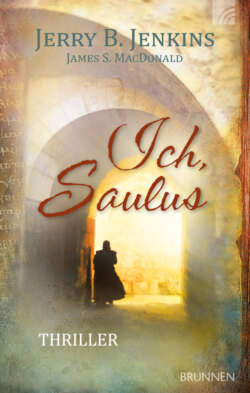

Читать книгу Ich, Saulus - Jerry B. Jenkins - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2 „Vor allem …“

ОглавлениеRom im ersten Jahrhundert nach Christus

Erinnerungen an jene gespenstische Mahnung seines besten und geliebten Freundes raubten dem schon älteren Arzt den Schlaf. Er drehte sich vorsichtig auf die Seite, damit die hölzernen Bohlen seiner Lagerstätte nicht knarrten und die Familie weckten, die alles riskiert hatte, um ihn bei sich aufzunehmen. In seinem Versteck, einer winzigen Kammer im zweiten Stock ihres bescheidenen und überfüllten Hauses, lauschte er seinem rhythmischen und tiefen Atem.

Er war erschöpft von der Reise und dem fast viertägigen Eilmarsch in die bedrängte Hauptstadt, vom entsetzlichsten Abend, den er als Arzt je erlebt hatte, ganz zu schweigen, und er wusste, dass er in dieser schwülen Nacht keinen Schlaf finden würde.

Die Augen in der Dunkelheit weit geöffnet, warf Lukas die dünne, kratzende Decke ab, setzte sich auf und schwang die Beine aus dem Bett. Den Kopf in die Hände und die Ellenbogen auf seine Knie gestützt, hörte er, wie sich der fadenscheinige Vorhang hinter ihm bauschte. Ein feuchter Wind trug beißenden Rauchgeruch und den Duft von verkohltem Holz heran. Bis in die Morgenstunden hinein vernahm er noch immer von weither Schreie und laute Rufe.

Auf der Suche nach seinem lebenslangen Freund – den man in Troas (wieder einmal) verhaftet und für den Prozess nach Rom verschifft hatte – hatte eine verzweifelte Verfolgungsjagd Lukas über das Mittelmeer und vor drei Tagen früh am Morgen in die seltsam übel riechende Stadt Puteoli geführt. In seinem gehetzten Bemühen, eine Reisemöglichkeit über Land in das einhundertsiebzig Meilen nordwestlich gelegene Rom zu finden, hatte Lukas noch kaum begonnen, sich nach reisenden Kaufleuten und Karawanen zu erkundigen, als ihn die schreckliche Nachricht erreichte. Rom stand in Flammen.

Der Hafen schwirrte von Gerüchten und Klatsch, aber die Behörden machten unverzüglich klar, dass nur dringend benötigte Güter und Helfer für diese Notsituation einen Passierschein über die lange, mit Steinen gepflasterte Via Appia in die Hauptstadt bekommen würden. Es hieß, die Feuersbrunst, die inzwischen fast die gesamte Stadt erfasst hatte, sei vor ein paar Tagen, während der heißesten Nacht des Jahres, ausgebrochen. Das Inferno, von dem man bereits als „Neros Feuer“ sprach, hatte im Herzen des Römischen Imperiums so gewütet, dass drei der vierzehn Stadtbezirke vollständig vernichtet und sieben weitere stark betroffen waren.

Flüchtlinge strömten aus der Stadt nach Puteoli, beladen mit dem wenigen, das sie tragen konnten. Mit noch immer ungläubigem Blick verbreiteten sie Geschichten von der Verwüstung, erzählten von Straßen, die übersät waren mit verkohlten Körpern, die man unter dem Schutt hervorgezerrt hatte. Bisher waren alle Versuche, das Feuer einzudämmen, fehlgeschlagen und nach wie vor verwüsteten die Flammen die Stadt.

Als ehemaliger Sklave aus Antiochia in Syrien, der zuerst die Freiheit und schließlich auch das römische Bürgerrecht erhalten hatte, war Lukas der Festnahme von Christen im Imperium entgangen. Die Sekte der Christen machte der Kaiser nämlich für den Brand verantwortlich. Viele Flüchtlinge – und bei Weitem nicht nur Christen – waren sich aber sicher, dass Nero den Verdacht von sich selbst abzulenken versuchte. Jedermann spekulierte darüber, warum der selbstverliebte junge Herrscher sein eigenes Reich verbrennen sollte. Die häufigste Theorie war, dass er schlicht ganz von vorn beginnen und Rom nach eigenen Vorstellungen neu erbauen wollte. Wie sonst sollte man sich erklären, dass in der ganzen Stadt Horden randalierender Brandstifter gleichzeitig beobachtet worden waren?

Was war mit den Gefängnissen? So, wie die Dinge standen, war Lukas’ Freund zum Tod durch Enthauptung verurteilt worden – aber war er nun vielleicht auf eine noch qualvollere Weise umgekommen? Niemand schien Genaues zu wissen und Lukas konnte ohnehin nicht sagen, in welchem trostlosen Verlies der Mann festgehalten wurde.

Lukas schwang seinen schweren Reisesack mühsam über seine knochige Schulter und ging eilig zu einer Gruppe von Zenturios, die die Straße absperrten und nur einen kleinen Teil der Menge passieren ließen, die lautstark verlangte, nach Rom durchgelassen zu werden. „Ich bin römischer Bürger – und ich bin Arzt!“, rief er laut. „Ich habe chirurgische Gerätschaften und Medikamente dabei!“

„Beweise es“, sagte einer der Wachposten. Lukas setzte den Sack wieder ab und begann, ihn zu öffnen. „Nein! Dein Bürgerrecht! Beweise es!“

Lukas vergrub die Hand tief in einer speziell für diesen Zweck eingenähten Tasche und zog seine Professio hervor – ein kleines Diptychon aus zwei lose verbundenen Holzplatten mit der Inschrift seines römischen Namens (Lukanus) und seiner Urkunde. Der Wachposten studierte alles und wies dann auf ein zweirädriges Gefährt mit zwei Pferden und Platz für einen Fahrer, vier Fahrgäste und eine kleine Ladung. „Sie fahren gleich ab, Alter. Beeil dich!“

Lukas eilte zu dem Wagen, wo die anderen Fahrgäste ihm halfen, einen Platz für seinen Sack zu finden, und ihn dann auf einen Sitzplatz hochzogen. Der Wagenlenker gab den Pferden die Peitsche und das Gefährt ratterte mit hoher Geschwindigkeit über das Steinpflaster; ein stundenlanges Geschüttel und Gedränge begann. Sie hielten nur an offiziellen Stationen, um die Pferde zu wechseln, etwas zu essen, sich zu erleichtern und dem Fahrer Zeit zu lassen, die Achsen mit Tierfett neu zu schmieren.

Spätabends mieteten sie sich in schäbigen Gasthäusern ein und waren schon vor Tagesbeginn wieder unterwegs. Drei Tage später um die Mittagszeit erreichten sie Rom. Erschöpft und mit schmerzenden Knochen konnte Lukas seinen Blick kaum von den schwarz-orangefarbenen Flammenwirbeln und Rauchwolken abwenden, die über der ganzen Stadt lagen. Jemand rief dem Fahrer atemlos zu: „Wir dachten, es sei vorbei! Sechs Tage und dann verlosch das Feuer. Aber letzte Nacht ist das Monster noch einmal erwacht und jetzt ist es schlimmer als vorher.“ Als Lukas den Wagenlenker bezahlen wollte, sagte dieser: „Du bist im Interesse des Imperiums hier, Medicus. Mögen die Götter dich schützen.“

Sobald sich Lukas bei den örtlichen Behörden ausgewiesen hatte, verlangte man auch schon seine Dienste. Die Vigiles, zugleich Nachtwächter und Feuerwehr von Rom – die viele ihrer Leute bei der Katastrophe verloren hatten –, schickten ihn zu einem Behelfslazarett, das nur vier Häuserblöcke vom Inferno entfernt in einer Straße errichtet worden war. Man wies Lukas die schlimmsten Fälle zu. Überall lagen oder saßen Opfer der Flammen herum, die dringend Hilfe brauchten.

Das Militär tat angesichts der Tragödie sein Möglichstes, um die Pax Romana aufrechtzuerhalten, aber der innere Friede Roms fiel von Minute zu Minute mehr in sich zusammen. Während der Tag in den Abend überging und Lukas mechanisch weiterarbeitete, fragte er jeden, der eine Uniform trug, wo er wohl einen Freund finden könnte, der zu Gefängnishaft verurteilt war. Schließlich, es war schon kurz vor Mitternacht, hörte ein massiger Uniformträger seine Frage. „Nach wem suchst du denn, Medicus?“

„Paulus aus Tarsus“, antwortete Lukas. Der Römer kniff die Augen zusammen und trat einen Schritt näher. „Folge mir zur Straße.“

In der Dunkelheit, in der im schwachen Schein der Flammen nur einige Schatten über die Mauern huschten, bat der Mann Lukas, seine Professio sehen zu dürfen. Dann schüttelte er Lukas die Hand und stellte sich selbst vor: „Primus Paternius Panthera, Torwache im Kerker. Und – was hast du mit unserem berüchtigtsten Gefangenen zu tun? Bist du auch einer von ihnen, wie er?“

Lukas zögerte. Dies konnte leicht das Ende seiner Freiheit bedeuten. „Ich habe noch nie meine Loyalitäten verleugnet; ich werde jetzt auch nicht damit anfangen. Ja, er ist mein Freund.“

„Es wäre klug, wenn du das nicht bekannt werden lässt.“

„Ich habe es gerade getan, und zwar gegenüber jemandem, der mich dafür büßen lassen kann.“

„Ich bewundere deine Geradlinigkeit, Lucanus. Aber du musst wissen: Deinem Freund sind Besuche nicht mehr gestattet. Vor einigen Wochen war noch jemand einige Tage lang immer wieder bei ihm, aber …“

„Ich weiß nichts von Paulus seit seiner mitternächtlichen Verhaftung in Troas. Man schleppte ihn direkt aufs Schiff, nur mit dem, was er am Leibe trug. Das letzte Mal, als er in Rom gefangen war, hat man ihn wenigstens respektvoll behandelt, und …“

„Du darfst das damalige Urteil nicht mit dem jetzigen verwechseln, Medicus. Damals stand er unter Arrest, aber man ließ ihm viele Freiheiten, zum Beispiel die, Besucher zu empfangen. Diesmal sitzt er in Ketten im dunkelsten Verlies, in das Tag und Nacht kein Licht fällt. Und die, die ihn zuletzt besucht haben, haben ihn anscheinend aufgegeben.“

„Es ist also aussichtslos zu glauben, man könnte mir gestatten …“

„Nichts ist aussichtslos, Medicus. Mit ein wenig sorgfältiger Planung lässt sich manches bewerkstelligen.“

„Was sagst du da?“

„Nichts weiter, als dass ich dir vielleicht einen Vorschlag machen möchte.“

„Ich verfüge über keine Mittel …“

„Ich rede nicht davon, Medicus. Wo bist du untergekommen?“

„Noch nirgends. Seit meiner Ankunft war ich hier beschäftigt.“

„Du siehst aus, als könntest du ein gutes Essen und ein Bett gebrauchen.“

„Das könnte ich in der Tat.“

„Und du möchtest deinen Freund sehen?“

Lukas nickte. Was wollte dieser Mann ihm eigentlich sagen?

„Lucanus, meine Mutter hat bei dem Feuer schwere Verbrennungen erlitten. Zwei Ärzte haben bestätigt, dass es für sie keine Hoffnung mehr gibt. Sie meinen, das Beste, was ich für sie tun könne, sei, sie zu mir nach Hause zu holen und dort sterben zu lassen. Meine Frau und meine Kinder sind jetzt bei ihr, aber als Bediensteter des Imperiums muss ich natürlich meine Pflicht tun. Könntest … kannst du irgendetwas für sie tun?“

„Ich müsste sie sehen“, antwortete Lukas.

„Ich würde dir jedes Bemühen um sie vergelten.“

„Ich werde tun, was ich kann.“

Der Kerkerwächter begleitete Lukas, der seine Sachen holte, und dann schleppten sie sich durch die Straßen. Oft mussten sie die Richtung wechseln, um den Flammen auszuweichen. Lukas betete schweigend, dass Gott das Leben der Mutter dieses Mannes bewahrte. Was immer es kosten würde, die Gunst des Primus Paternius Panthera zu gewinnen, es würde Paulus zugutekommen.

In dem winzigen Häuschen fand Lukas die ältere Frau im Delirium vor. Auf mehr als der Hälfte ihres Körpers, darunter Gesicht und Hals, hatte sie Brandwunden davongetragen. Unverzüglich trug er reichlich Salben und Heilöle auf die verletzte Haut auf, aber er wusste, dass dies nur geringfügige Erleichterung schaffen würde.

„Darf ich für sie beten?“, fragte er.

„Ich habe aufgehört zu beten“, gab Panthera zurück. „Ich weiß noch nicht einmal, ob ich noch an die Götter glaube.“

„Ich würde zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs beten. Ich denke, das kann nicht schaden.“

Lukas kniete sich neben der Frau nieder und hob das Gesicht zum Himmel. „Gott, du Vater meines Herrn und Retters Jesus Christus. Ich bitte dich: Berühre diese Frau mit deiner heilenden Hand. Segne sie durch deine Gegenwart und Nähe. Im Namen deines Sohnes Jesus, des Christus. Amen.“

Die Frau wurde deutlich ruhiger und schlief wenig später ein. Die schmerzverzerrten Züge entspannten sich und sie lag so still und friedlich da, dass Lukas sich vorbeugte, um auf den Atem zu lauschen. War sie überhaupt noch am Leben?

„Ist alles in Ordnung, Lucanus?“, fragte der Kerkerwächter, während seine Frau hinter ihm auf Zehenspitzen hereinkam.

„Das ist das erste Mal seit Stunden, dass sie so ruhig ist“, sagte die Frau. „Die Kinder haben nur geweint und sich die Ohren zugehalten.“

„Wird sie leben?“, fragte Panthera.

„Ich kann nichts versprechen. Aber es gibt Hoffnung. Ruhe ist jetzt das Wichtigste und Beste für sie. Und ich werde alles tun, was ich kann.“

Der Kerkerwächter flüsterte seiner Frau etwas zu, sie nickte und er führte Lukas die Treppe hinauf in eine winzige Kammer, wo er schlafen könnte. „Ich danke dir“, sagte Lukas. „Aber bringst du dich damit nicht in Gefahr?“

„Weil ich einen Arzt für meine leidende Mutter bei mir aufnehme? Nein, das schadet mir nicht – es sei denn, jemand würde herausfinden, wer du bist. Aber jetzt kocht meine Frau dir erst einmal ein gutes Essen. Und dann kann ich dich noch heute Nacht zu deinem Freund bringen.“

Lukas weinte fast, so dankbar war er. Er verschlang seine Mahlzeit geradezu, fragte, ob er einige Reste für Paulus einpacken dürfte, und machte sich dann wieder mit Panthera auf den Weg. Sie stiegen von Nordosten her auf den Kapitolshügel, den das Feuer in der Entfernung gespenstisch erhellte, und näherten sich dem Gefängnis. „Das sieht wirklich trostlos aus.“

Panthera nickte. „Das größte und düsterste Gefängnis in der Stadt.“

Lukas betete stumm: Herr, schenke mir Kraft und Frieden, damit ich Paulus trösten kann. Die Wache am Nachteingang schaute überrascht, nickte aber dann Panthera zu, der mit Lukas eilig an ihm vorbeiging und flüsterte: „Ein Arzt.“ Drinnen griff der Kerkerwächter sich eine Fackel aus einer der Wandhalterungen und führte Lukas an den Zellen der gewöhnlichen Gefangenen vorbei, von denen her ihn Ausdünstungen anfielen, die nicht einmal ein Verurteilter hätte ertragen sollen. Die meisten Gefangenen lagen stöhnend in ihrem eigenen Unrat und Lukas schielte im Flackern der Fackel auf dunkle Augenhöhlen und eingefallene Wangen.

„Bekommen diese Männer zu essen?“

Panthera zuckte die Achseln. „Zweimal am Tag eine Schale dünnen Getreidebrei, ungefähr die Hälfte von dem, was Sklaven bekommen. Sie dürfen keinen Besuch empfangen, geschweige denn irgendeine andere Art von Fürsorge.“

Lukas tat das Herz weh angesichts dieser Unglücklichen, aber als er auf einen erbarmungswürdigen Schrei hin kurz zögerte, schob Panthera ihn sanft, aber bestimmt weiter. In einer Ecke der letzten bewohnten Zelle lagen drei Körper leblos übereinander und warteten darauf, hinausgeschafft zu werden. „Da liegen sie seit vier Tagen“, flüsterte Panthera ihm zu.

Als Lukas endlich ein kleines Podest erreichte, in dessen Fußboden ein Loch eingelassen war, durch das ein Mensch hindurchpasste, raste sein Herz und sein Atem ging schnell. Er musste mit aller Kraft gegen die Übelkeit ankämpfen, die der Gestank ihm verursachte.

Wachposten, die das Loch im Boden umstanden, wiesen Panthera darauf hin, dass dem Gefangenen da unten kein Besuch gestattet war. „Ein Arztbesuch einmal am Tag ist ihm gestattet“, sagte Primus. „Ihr wisst ja, der Kaiser will, dass er bis zur Hinrichtung bei Kräften bleibt, damit er ein besonders abschreckendes Beispiel abgibt.“

Panthera zeigte Lukas, wie er sich in das Verlies hinunterlassen konnte. „Als wir den Gefangenen hinunterließen, war er nicht fähig, früh genug die Kante zu umklammern, um seinen Fall abzumildern. Er hat sich den Knöchel verstaucht, als er unten landete.“

„Wie tief ist es?“

„Nur knapp zwei Meter. Aber in der Dunkelheit hat man natürlich keine Vorstellung.“ Panthera wandte sich an eine der Wachen. „Wenn ich unten bin, reich mir die Fackel.“

„Licht ist ihm auch nicht erlaubt. Du weißt das sehr gut.“

„Soll der Arzt ihn im Dunkeln untersuchen? Tu einfach, was ich dir sage!“

Panthera beugte sich herunter und legte beide Hände an den Rand der Bodenöffnung. Er stützte sich mit den Händen ab, sprang und hing kurz in der Luft, bevor seine Füße den Boden erreichten. Lukas tat es ihm nach, allerdings nicht ganz so geschickt; beim Hinunterlassen verfing er sich in seinem Umhang.

Er fand Paulus schlafend auf einem schmalen Felsvorsprung, an den Knöcheln an die Wand gefesselt. Der Boden war kalt und feucht, und die Fackel erleuchtete die grauenvolle Zelle. Sie war von knapp ein Meter fünfzig langen Kalksteinmauern umgeben, die eine schleimige Feuchtigkeit absonderten. Die Decke war kaum eine Handbreit über Lukas’ Kopf. Sein Freund lag auf der Seite, das Gesicht zur Wand, und Lukas nickte Panthera zu, er solle die Fackel halten, damit er den Knöchel untersuchen konnte, den ein übertrieben schwerer Eisenring an einer Kette mit schweren Gliedern umschloss. Jedes einzelne Glied war dicker als der Knöchel des Gefangenen. Lukas hob die Eisenkette an und schätzte das Gewicht auf knapp zehn Kilo. Der Knöchel war immer noch geschwollen, vermutlich von einem Mangel an Bewegung und dem Gewicht der Fessel. Vom Schweiß war der Eisenring rostig geworden und hatte die Haut darunter aufgerieben. Lukas holte eine Salbe hervor. Als er sie auf die wunde Stelle auftrug, erwachte der Gefangene.

„Mein Freund“, krächzte Paulus. „Du bist gekommen. Der Himmel vergelte es dir.“

Lukas ergriff Paulus’ Hand, presste seine Handfläche fest dagegen und verhakte ihre Daumen, sodass er Paulus helfen konnte, sich aufzusetzen. Panthera steckte die Fackel in eine Halterung in der Wand, die anscheinend kaum je benutzt wurde. „Ich lasse euch ein wenig allein“, sagte der große Mann und streckte die Arme aus, um den Rand der Deckenöffnung zu umfassen und sich hochzuziehen.

Paulus war immer klein gewesen, aber als Lukas ihn vor Jahrzehnten kennengelernt hatte, war er drahtig, muskulös und kräftig gewesen. Bis zu seiner letzten Gefangenschaft hatte er immer noch Männer, die halb so alt waren wie er selbst, mit seinem festen Händedruck, seiner Fähigkeit, erstaunliche Strecken zu Fuß zurückzulegen und sogar zu rennen, wenn es nötig sein sollte, in den Schatten gestellt. Und das war nur allzu oft nötig gewesen.

Aber jetzt verfiel der Mann sichtlich. Paulus war nur zwei Jahre älter als Lukas, aber nun sah man ihm tatsächlich jedes seiner mehr als fünfundsechzig Lebensjahre an. Die Knochen standen hervor, sein Händedruck war kraftlos und er saß mit vornübergebeugten Schultern da. Lukas schob mit dem Fuß den Abfalleimer in eine Ecke, was keineswegs half, den Gestank zu vermindern. „Vergiss nicht, ihn wieder in meine Reichweite zu ziehen, bevor du gehst“, sagte Paulus. „Die Dinge stehen auch so schon schlecht genug.“ Er hatte sich nicht waschen können, und er schlief, wie er Lukas berichtete, in seinen Kleidern und benutzte sie als Decke.

Lukas holte das Essen aus seinen Taschen. Paulus griff nach dem Brot und hustete, während er anscheinend gleichzeitig kaute und schluckte und ein Dankgebet sprach. „… gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld …“

„Langsam, mein Freund. Mach dich nicht krank.“

„Zu spät“, sagte Paulus mit einem leeren Lächeln und zerkaute jetzt Feigen. „Ich verhungere bei den Gefängnisrationen.“

„Wie schläfst du?“

Paulus zuckte die Schultern. „Du hast mich geweckt.“

„Aber nach wie langer Zeit?“

„Das lässt sich hier schwer sagen, Lukas. So gegen Mittag kommt ein wenig Sonnenlicht durch eine Spalte in der Decke, die ungefähr auf Straßenniveau liegen muss. Das wirft einen spärlichen Strahl auf die Wand hinter mir und wandert in vielleicht zwanzig Minuten über den Fußboden, bevor es wieder verschwindet. Und meist wird mir kurz danach meine Ration kalter Grütze gebracht. Und dann sitze ich wieder im Dunkeln. Oft bete ich oder ich singe. Ich fühle mich so nutzlos und ich sehne mich danach, von der Botschaft zu reden, von Christus. Ich habe mich nach anderen Gefangenen erkundigt und wünschte, sie könnten mich hören. Die Wachen hören mir schon gar nicht mehr zu, und als sie es noch taten, haben sie sich natürlich geweigert, meine Botschaft an die anderen weiterzugeben. Sie sagen mir höchstens, ich solle meinen Atem sparen, und dass die anderen sterben, lange bevor ihr Todesurteil vollstreckt werden kann. Lukas, das darf mir nicht geschehen. Versprich mir, dass du das nicht zulassen wirst.“

Lukas schritt in dem erstickenden, winzigen Raum hin und her. „Aber … hast nicht du selbst so wortgewaltig vom Tod geschrieben? ‚Für mich ist Christus das Leben‘, hast du gesagt, ‚und das Sterben ist für mich Gewinn.‘“

„Ich wehre mich ja nicht gegen den Tod, mein Freund. Du vor allen anderen solltest das wissen. Früher oder später sterben wir alle, du und ich ebenfalls. Aber ich wünsche mir, dass ich nicht einfach nur sterbe. Ich möchte, dass auch mein Tod meinem Gott Ehre macht. Meinem Retter und Erlöser. Sie können einen römischen Bürger zum Glück nicht innerhalb der Stadtmauern enthaupten. Sie müssen mich aus der Stadt bringen … oh, wie ich mich nach dem Licht sehne! Aber weit mehr noch sehne ich mich danach, dass es Ohren gibt, die mich hören. Lukas, du kannst dir nicht vorstellen, wie verzweifelt ich mir hier manchmal Zuhörer wünsche! Jetzt bist du hier, und über kurz oder lang werde ich dir etwas vorpredigen! Du Ärmster, du hast das alles ja schon gehört.“

„Diese Botschaft kann ich gar nicht oft genug hören, schon gar nicht aus deinem Mund.“

„Bitte, lass mich nicht sterben, ohne noch einmal eine Gelegenheit bekommen zu haben, weiterzugeben, dass es gute Nachrichten gibt.“

Lukas spürte die schwachen Augen des Paulus auf sich ruhen. „Du denkst, ich verlange zu viel.“

„Ja, das tust du wirklich. Welche Last bürdest du mir damit auf! Paulus, heute sind den ganzen Tag lang Menschen gestorben, trotz all meiner Bemühungen. Ich habe für sie gebetet, sie versorgt, alles versucht, was ich konnte. Und mehr kann ich dir auch nicht anbieten.“

„Lukas, bitte …“

„Du bist wie ein Hund, der sich in den Saum eines Mantels verbissen hat.“

„Aber ich wünsche es doch nicht für mich. Ich möchte nur, dass Gott …“

„Ich weiß doch, was du möchtest, Paulus. Ich weiß es. Und ich bin gekommen, um alles zu tun, was ich kann, damit sich dein Wunsch erfüllt. Aber weißt du auch, was das bedeutet?“

„Dass Christus verkündet und Gott verherrlicht wird und dass taube Herzen wieder hören werden.“

„Es bedeutet, dass ich dabei sein muss.“

Paulus neigte den Kopf zur Seite. „Ja, gewiss. Sicher. Warum solltest du kommen, wenn ich jetzt nicht auf dich zählen kann? Jetzt hast du mich ja gefunden. Sicher denkst du nicht daran, mich einem solchen Schicksal ganz allein zu überlassen?“

Lukas saß schweigend da und schüttelte den Kopf.

„Mein Freund“, sagte Paulus jetzt. „Benachrichtige Timotheus und Markus. Sie sollen alles möglich machen, um herzukommen. Timotheus wird aus Ephesus Wochen brauchen, und wo Markus gerade ist, weiß ich nicht einmal. Aber vielleicht können sie kommen und an meinem Ende bei mir sein.“

„Paulus, keiner von uns würde dich je im Stich lassen. Aber müssen wir wirklich zusehen, wie …“

„Rom kann mir meine Seele nicht rauben. Ihr könnt ganz zuversichtlich sein: Wenn ich nicht mehr in meinem Leib wohne, dann wohne ich bei Christus, meinem Herrn. Wie herrlich wird das sein!“

„Für dich.“

„Auch für euch. Lukas, auch eure Zeit wird kommen und wir werden gemeinsam bei Christus sein. Für immer.“

Alles in Lukas wollte Paulus zustimmen. Aber im Geist sah er das Bild seines besten Freundes, der dem mächtigen Schwert in den Händen des Scharfrichters gegenüberstand, bis der ihm das Haupt von den Schultern trennte.

„Sag Timotheus und Markus, sie sollen meinen Mantel mitbringen und die Bücher. Und vor allem die Pergamente.“

Lukas blinzelte zu Paulus hinüber. „Vor allem …?“

„Ja, die Pergamentrollen.“

Lukas faszinierte es, dass der sonst so furchtlose Apostel seinem Blick anscheinend nicht standhalten konnte. „Was verschweigst du mir?“

Paulus packte Lukas am Umhang und zog ihn dicht zu sich heran. Dann wisperte er: „Diese Pergamente enthalten Aufzeichnungen über mein Leben, Lukas. Und ich nenne Namen. Viele in der Kirche wären gefährdet, wenn die Rollen in die falschen Hände fielen. Ich muss sie haben. Und du musst mir helfen, sie zu vollenden. Wir müssen diese Pergamentrollen schützen, wenn es sein muss, mit unserem eigenen Leben.“