Читать книгу Fernando VI y la España discreta - José Luis Gómez Urdáñez - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

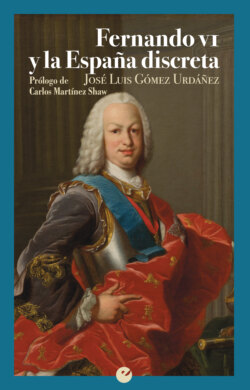

Los príncipes de Asturias

ОглавлениеUn cuarto de espera

Solo había un lugar para la política en el despotismo ilustrado, la Corte. El gran escenario refleja la conspiración permanente y el choque de los intereses más variados, pero no hay forma de articular una alternativa de poder al que encarna la corona, ni siquiera desde el «cuarto del príncipe», lugar privilegiado, sí, pero... para esperar. Tanto las abdicaciones y los «vacíos de rey» que propició Felipe V como la larga enfermedad final de Fernando, el año con rey y sin rey, demuestran que aun en esas graves circunstancias —ocasiones bien favorables—, la sacralizada fuente del poder es única e inmarcesible.

Resentidos desde que fueron relegados del poder por extranjeros y por hidalguillos medrados, los grandes concibieron durante todo el siglo secretas esperanzas de cambio, pero las expresaron solo eligiendo un personaje como blanco de sus invectivas y otro contrario en quien depositaban sus esperanzas. La Farnesio y Fernando empezaron a desempeñar esos papeles desde la década de los treinta, pero de ahí no pasó la «oposición». «Esperanza mesiánica, ídolos tempranamente rotos, desilusión, ataques violentos para retornar de nuevo a la esperanza del nuevo redentor y volverse a hundir en una nueva decepción»..., tal fue, en palabras de T. Egido, la «cansina cadencia», la triste y larga antesala de las ilusiones hasta la coronación del príncipe «español» en 1746.

El «cuarto» de Fernando no fue lugar de conspiraciones como algunos hubieran querido. El príncipe no fue nunca un hombre que reaccionara de manera directa ni a las insinuaciones de la opinión ni a los ofrecimientos de los embajadores. Fue siempre irresoluto, tardo de reflejos y hosco con sus inmediatos servidores. Muchas veces aparentaba que cedía por la fuerza a las peticiones que se le hacían, mostrándose como molestado por todo, otras reaccionaba con furia contra el portador de malas noticias; siempre delató ante los reyes padres cualquier movimiento a su favor; en fin, no fue hombre para conspiraciones. Además, veneraba a su padre. Las graves fricciones familiares que estallaron en el verano de 1733 acarrearon el distanciamiento del príncipe Fernando de Isabel de Farnesio, pero no de su padre.

En realidad, Fernando temió durante su juventud un desenlace fatal que le llevara al trono, pues le costó muchos años lograr una mínima autoestima, lo que era público en la corte. El embajador Rottembourg, probablemente el mejor amigo francés que tuvieron los príncipes, hacía un desgarrado balance de la situación en una carta remitida a Chauvelin en diciembre de 1731: «Supongamos que el rey falta —le decía—; el Príncipe no posee hoy conocimiento alguno por sí mismo; la princesa conoce poco los individuos aptos para los diversos empleos; natural es, pues, que el príncipe consulte a su viejo ayo» que «no concederá empleos sino a sus vizcaínos, gentes completamente afectas a su persona y que pronto harían tan detestado su Gobierno como el de los italianos de Isabel de Farnesio»

Los largos años de espera de Fernando como príncipe de Asturias aportan sólidas pruebas de la esterilidad de las facciones en el siglo de los déspotas. La nota más destacada de la tensión generada por el «partido del príncipe» después de 1724 fue la prisión del marqués de Tabuérniga en 1731, encausado por idear un plan que consistía en que Fernando VI proclamara desde Portugal su derecho al trono. No hubo más, a excepción de las intrigas de los embajadores —algunas bien torpes como la de Champeaux, en 1738— o los efectos de las tensiones entre España y Portugal, que afectaban directamente a los príncipes y ofrecían ciertas oportunidades de intrigar poniéndose a su lado.

La Farnesio solía recordar a menudo el alto encumbramiento de la dinastía Borbón, una garantía de poder en el humillante mapa que salió de Utrech. Pero, lo mismo pensaba el príncipe Fernando, al que alegraban más que nada las cartas que recibía de su tío Luis XV o las que enviaba su hermanastro Carlos una vez coronado rey de Nápoles. Despechados, los grandes podían hacer creer que cualquier éxito o celebración farnesiana eran una humillación contra Fernando, pero la política matrimonial y granborbónica siguió inexorable y solo consiguió que las tensiones desatadas se volvieran frecuentemente contra los príncipes.

El príncipe niño en el despacho regio

Durante la espantosa crisis del rey en 1728, los hechos pondrían a prueba la visión política de la reina y algunas actitudes de Fernando, nada fáciles de olvidar. Felipe V atravesaba una de las peores neurosis, hasta el punto de que Isabel temió por su vida (y, lógicamente, también por su propio futuro) mientras la embajada francesa transmitía a Versalles la noticia de la locura irreversible del rey y se ponían en marcha especulaciones y planes. Previendo lo peor, Isabel admitió a Fernando, un niño de 15 años, al despacho. Se mostraron entonces algunas tristes «cualidades» del joven príncipe como la ira, que aparecía rápidamente, pero, lo más importante para Isabel: el príncipe en la nueva situación arrastraba la atención de los embajadores y los cortesanos y hasta un cierto entusiasmo popular.

La situación aún se tornaba más adversa para Isabel pues Felipe V había llegado a redactar un documento de abdicación a favor de Fernando y lo había hecho llegar hasta el presidente del Consejo de Castilla, el órgano al que le pedía la legitimación del nuevo rey. Los cambios de humor de Felipe V, que llegó a golpear a la reina durante las violentas discusiones, producían reacciones contradictorias, una veces, le llevaban a la abdicación y otras a censurar la decisión de Isabel de acercar al príncipe a los negocios políticos, quizás por comprender —el rey tenía momentos de lucidez— que poner a prueba a Fernando y airear su torpeza solo era una treta más de Isabel y de su valet, el marqués de la Paz.

Pero, en medio de esta desastrosa situación, la reina logró parar la carta de abdicación y superar cualquier veleidad de los partidarios de Fernando. Dice Danvila que el príncipe «dejose arrebatar, por unas cuantas zalamerías y lisonjas de la astuta italiana, la corona que se balanceaba sobre su frente», pero no es más que una exageración sin fundamento que no tiene en cuenta el temor de los reyes a los consejos de regencia y las tristes dotes que manifestó Fernando. Sin la fortaleza de Isabel de Farnesio, los grandes, arrinconados por Felipe V, hubieran tenido todas las puertas abiertas para volver al poder (lo que todavía temía la vieja leona —uno de sus últimos apodos— cuando Fernando estaba en el lecho de muerte treinta años después).

Tras el chasco francés de 1728 y la boda de los príncipes, el clima familiar mejoró durante el «periodo andaluz» para agravarse en cuanto el rey volvió a enfermar. La familia real viajó por varias ciudades andaluzas y el rey parecía más animado; con todo seguía el desorden, la ausencia de horarios, los largos periodos de abulia en la cama, hasta que en 1731 el rey volvió a dar pruebas de haber perdido la razón. «Nada más fácil que encontrar una mañana muerto al rey en la cama», escribía Brancas, el embajador francés. Fernando, por contra, ya con el apoyo de Bárbara, se iba convirtiendo en el centro de atención. Desde que llegó a principios de 1731 el nuevo embajador de Luis XV, el conde de Rottembourg, Isabel sabría que el «cuarto del príncipe» era objetivo primordial de la política francesa en España. Nada le espantó más que saber que Luis XV, por medio del embajador, había asegurado a Fernando que solicitaría su consentimiento a un próximo tratado y le consultaría regularmente.

Isabel empezó a ver más en la princesa que en el príncipe una presumible rivalidad. Medió el riesgo de que su padre Juan V estuviera siendo informado de secretos diplomáticos cuando se estaba a punto de llegar al Pacto de Familia de 1733 y, según los embajadores franceses, el maltrato que recibía Marianina de su suegra; pero pronto fue público que Isabel percibió el buen juicio de Bárbara y el valor que inspiraba a su marido. La presencia de la princesa fue desde 1733 transcendental en las relaciones familiares.

El «dulce» aislamiento de los príncipes

El despertar sevillano de Felipe V en la primavera de 1733, propiciado de nuevo por acontecimientos franceses —la muerte del duque de Anjou el 8 de abril, la ocasión de elevar al trono de Polonia al suegro de Luis XV, Estanislao— acarreó la primera gran crisis familiar a costa de Bárbara y Fernando. Tras los anteriores desprecios, Luis XV solicitaba a Felipe V para un gran pacto. Eufóricos y en medio del mayor desorden, los reyes salieron de Sevilla el 16 de mayo. Fernando, informado por Rotembourg de las negociaciones, esperaba hablar con su padre para «agradecerle que hubiera tomado el único el partido que puede convenir a su monarquía y a su familia», pero Felipe V iba conociendo lo que se había urdido durante sus «vapores» y reaccionaba drásticamente para sorpresa del príncipe.

En cuanto la corte llegó a Aranjuez el 10 de junio de 1733, se comunicó a la casa de los príncipes de Asturias la orden de restricción de su vida pública tanto en el sejour de Aranjuez como luego en la corte. No podrían comer en público, ni visitar iglesias o frecuentar paseos públicos. Su trato se restringía a los embajadores de Portugal y Francia y solo a los altos cortesanos a su servicio. Según Rottembourg, Fernando rompió a llorar, desconcertado, cuando hablaron del castigo paterno. Se difundió que en adelante Fernando se vería privado de ver a su padre, asustado realmente ante las conjuraciones que le contaban, ciertamente exageradas pero que le hicieron reforzar la guarnición de Madrid. Con todo, Rottembourg no podía evitar contradecirse al reconocer que a los seis meses el rey volvía a ver a su hijo, a tomarle la mano y a «mirarlo con ternura».

La «cábala» aprovechó para airear el papel de víctimas de Fernando y Bárbara, iniciando el tópico de la dulce pareja solitaria que se va compenetrando y confortando mutuamente ante la adversidad, lo que pronto fue explotado por la literatura panfletaria. Los célebres coloquiantes Perico y Marica alimentan magistralmente el sentimiento popular en estos versos: «Dentro de palacio / tan solos se encuentran / que no hay quien les sirva / vianda a la mesa; / y así a sí se asisten / y así solos cenan, / solos se desnudan / y solos se acuestan».

La firma del Pacto de Familia el 7 de noviembre de 1733 suponía la legitimación de la política mediterránea de los Borbones y la coronación exitosa de la embajada de Rottembourg, pero sobre todo contribuía a despejar el camino al trono del príncipe de Asturias al alejar a sus hermanastros encaminados a los tronos italianos. Todas las instrucciones a los embajadores franceses seguirán dedicando atención a Fernando, no menor que la que otorgan a la prudencia con que han de acercársele para no despertar la ira de Isabel. El propio Rottembourg marcó la pauta. Sus relaciones amistosas con los príncipes hubieron de modificarse entre julio y la firma del Pacto en noviembre, su objetivo diplomático principal. Una vez conseguido y ya llamado a Francia, Rottembourg retrasaría su marcha a la espera de la mejoría del príncipe que padecía entonces de una fístula. Lo hizo aparecer como una atención personal que Fernando agradeció, pero, en realidad, el embajador quería conocer, como todo el mundo, los pormenores de la enfermedad que ya era centro de rumores y previsiones en las cortes europeas.

Mr. Petit, el médico de Luis XV enviado al efecto, se permitió escudriñar en los antecedentes familiares del príncipe para hacer lúgubres pronósticos. A juzgar por lo que transmitió Rottembourg, el médico reparó en la «composición» de la sangre de Fernando, «corrompida por los humores fríos por los que murió su madre», y pronosticó que el humor se expandiría y que la salud de Fernando sería «equívoca». En carta de 24 de marzo de 1734, el embajador resumía a Chauvelin el «triste pronóstico». Sin embargo, Fernando se recuperó. Tras comprobarlo, el mejor amigo francés de los príncipes salía para Francia.

La compleja política del Pacto de Familia reproduciría tensiones con Portugal, es decir, de nuevo con Bárbara. Los consuegros ibéricos no habían congeniado nunca; sus relaciones estaban dificultadas por motivos políticos, pero, como era habitual, preferían recurrir a afrentas personales como justificaciones de su particular desdén. Estaba por medio el problema colonial y la alianza inglesa, pero se aireaba que Bárbara se quejaba de su infelicidad en la corte ante su padre Juan V, mientras desde Madrid eran las quejas de Marianina trasmitidas a su madre, Isabel, las que producían las tensiones.

En ese ambiente, un altercado de poca monta en la embajada portuguesa en Madrid, en febrero de 1735, encendió la chispa de la crisis diplomática. Los embajadores fueron llamados a sus cortes y Juan V anunciaba que pondría 20.000 soldados portugueses en Madrid, a lo que contestaba Felipe V amenazando con un bombardeo del palacio real de Lisboa. El nuevo embajador francés, Vaulgrenant, que debió reírse lo suyo, escribía el 16 de marzo a Chauvelin que cuando Patiño le dijo al rey que su propia hija habitaba en el palacio este respondió «pues la haré salir antes».

Sin embargo, ni Holanda ni Inglaterra se tomaban esto a risa. Miraban al Brasil y a la flota mercante que arribaría a Lisboa, a la que corrieron a ofrecer protección frente a una posible acción española. Por otra parte, la guerra en Italia, que consumía los recursos de la Hacienda, y un Patiño responsable volvieron las cosas a su curso. Pero, los príncipes eran apartados de nuevo y el embajador portugués Cabral de Belmonte expulsado, dejando en evidencia a Bárbara. La siembra de rumores que hablaban de precipitar la llegada al trono de los príncipes era una simple disculpa de Juan V con vistas a conseguir el apoyo de Inglaterra —a la vez que negociaba con Francia—, pero solo contribuían a incrementar el rechazo de su hija en la corte.

No habría reacciones por parte de Fernando, pero estos sucesos «familiares» y el conocimiento de que Francia firmaba los preliminares de Viena (octubre de 1735) a espaldas de España contribuyeron a agriar su idea de la diplomacia y a afianzar en su personalidad el desdén por las intrigas políticas. También, como el propio Vaulgrenant intuía, Fernando empezaba a desconfiar de Francia (en adelante tendría nuevos motivos para hacerlo). Al poco, morían el ayo Salazar (9 de septiembre de 1736) y Patiño (3 de noviembre de 1736). Se restablecieron las negociaciones con Portugal (mayo de 1737) y se enviaron embajadores a Lisboa y Madrid. Las dos cortes se reconciliaban y Fernando se preparaba para celebrar su mayoría de edad, su veinticinco cumpleaños. Llegaban años más felices, bodas y fiestas. En la primavera de 1737 había llegado a la corte Farinelli.

Soledad del príncipe y euforias farnesianas

«Con el motivo de la última mayor edad que cumplía por septiembre van entreteniendo algunos sus vanas esperanzas con suponer que hasta entonces y no más adelante llegará el gobierno que veneramos». El cardenal Gaspar de Molina, gobernador del Consejo de Castilla, reaccionaba así en agosto de 1738 contra los pasquines que esta vez incluso habían llegado a las manos de Fernando. No era, como es obvio, la mejor manera de preparar las celebraciones.

Ya durante el santo de Fernando en mayo de ese año resonaron públicamente los desaires. Los infantes no acudían al baile. Unos días antes los príncipes no habían asistido al besamanos que dio el rey con presencia de toda la corte y del ya imprescindible Farinelli. Luego vinieron los pasquines, los sobresaltos de la conjuración que, en realidad, era de nuevo una minucia urdida o aireada en embajadas.

Nada podía inquietar en un momento de nuevas euforias farnesianas. El infante Felipe se preparaba para casar con una princesa de Francia, la mejor manera de acceder a un trono en Italia, y la infanta María Teresa se prometía con el heredero de Luis XV. También Carlos, que ya era rey indiscutible en Nápoles, se casaba. La elegida era Amalia de Sajonia, una joven de la que llegaron a Madrid retratos y opiniones destacando su belleza y su bondad para gozo de Isabel y Felipe. El 9 de mayo de 1738 se celebraba la boda por poderes en Dresde.

Volvía a ratificarse ante el mundo la unión y el esplendor de la casa de Borbón. Carlos mandaba pintar en sus habitaciones en Nápoles una Alegoría del genio real con la apoteosis de la Casa de Borbón cuyo boceto en lienzo se envió a La Granja en ese mismo año, acompañado de las explicaciones del marqués de Salas (1692-1771), su ministro de Estado, al marqués de Villarías (1687-1766), su homólogo en Madrid.

Isabel de Farnesio también exhibía el triunfo a través de las bellas artes, mandando pintar alegorías de los Borbones y exaltaciones del trono con los atributos de poder de la familia. El «jeroglífico de cuando el rey Carlos fue a Nápoles», pintado por Amigoni para la reina, es la mejor exhibición del pensamiento monárquico en el despotismo: Marte señala el camino del reino —el Vesubio está al fondo—, mientras la Fama con su trompeta pregona al mundo el hecho, que Clío, cálamo en mano, recoge por escrito entre un Apolo, imagen del rey sensible y culto, y un angelote de tradición clásica que entrega la corona. Es la máxima expresión del rotundo éxito Borbón que, paradójicamente, se producía entre los torpes movimientos al lado del cuarto del príncipe olvidado.

Terminada la embajada del conde de Vaulgrenant a solicitud de los reyes, fue nombrado en abril de 1738 el conde de La Marck, mientras, interinamente hasta su llegada, se hacía cargo de los negocios Claude Champeaux. La embajada que terminaba había sido particularmente intrigante y Champeaux uno de los personajes más activos en el espionaje y la siembra de rumores profernandinos. Su labor, sin embargo, era conocida por Sebastián de la Cuadra, marqués de Villarías, que leía su correspondencia, especialmente la secreta que mantenía con Maurepas, plagada de desdeñosos calificativos contra Felipe, el «rey loco» e Isabel, la «bribona».

La inclinación de este Champeaux por Fernando y les espagnols iba mucho más allá de las recomendaciones a los embajadores sobre la prudencia con que había que acercarse al príncipe para no provocar la enemiga de Isabel de Farnesio; en la propia correspondencia oficial con Amelot, Champeaux hacía notar constantemente la situación de marginación de Bárbara y Fernando que comparaba con los festejos y atenciones que recibían los hijos de la reina. Después de criticar el retrato negativo que habían hecho sus antecesores sobre los príncipes, decidió por su propia cuenta entrar en la peligrosa aventura de los panfletos de la «cábala» activados ante la proximidad de la mayoría de edad de Fernando. En julio introducía en el correo del príncipe un papel firmado por El tapado que venía a ser de nuevo una legitimación de Fernando negando la validez de la vuelta de Felipe V. Era lugar común desde hacía tiempo, pero el texto buscaba la coincidencia con «el concierto de unas bodas, publicando su delirio en su tiranía»; era, como todos, el típico reclamo contra el mal gobierno: «Un Presidente aturdido, / con otro grande malvado, / un Consejo desalmado, / y un ministro presumido, / un secretario fingido», etc.

Fernando envió inmediatamente el papel al ayo Arizaga, quien lo hizo llegar al rey. Las gestiones, de las que se encargó el cardenal Molina, no tardaron en señalar a Champeaux, que se declaró culpable ante Villarías el 4 de agosto, justificándose con un argumento endeble: lo que él había querido es que Fernando hiciera llegar al rey el papel tal y como había hecho. Versalles llamó inmediatamente a Champeaux y Fleury dio explicaciones al marqués de la Mina (1690-1767), el militar ya prestigioso que desempeñaba el cargo de embajador español en París, a quien le confesó que Champeaux había cometido une betisse.

Había sido un mal prólogo para la mayoría de edad de Fernando que se cumplía un mes después, pero los aventureros no cejaron. El 18 de agosto Fernando encontraba otro papel entre el correo ordinario similar al anterior. Lo hizo llegar también al rey y se organizaron las pesquisas. Cayeron algunos sicarios y, finalmente, se llegó hasta el autor, Jerónimo Argento, el conde Dolegari, residente en Barcelona. Siguiendo la pista francesa, la sospecha alcanzó hasta el mismísimo Melchor de Macanaz (1670-1760), desterrado desde 1714, y otros españoles residentes en París. De Macanaz, el «viejo loco», no es de extrañar por su espíritu crítico y por su extrema locuacidad, lo que habría de conducirle a su nueva y definitiva desgracia cuando Fernando ya rey le confíe una misión diplomática y Ensenada acabe con él en prisión.

La prevención de Fernando ante Francia

La oportunidad de la mayoría de edad pasó. No se logró sino que La Marck, enviado inmediatamente, fuera instruido sobre la prudencia con que había que tratar los asuntos del príncipe: «necesitará toda su inteligencia» para no «proporcionar inquietud a la reina» y, a la vez, «no dar lugar a pensar al príncipe que el Rey de Francia tiene hacia él falta de amistad y de atención», decían sus instrucciones de setiembre de 1738. En su corta embajada (1738-1741), La Marck traía algo más importante para la corte española y, desde luego, para Versalles: las negociaciones para las bodas francesas. Luis XV accedía a casar a su hija Luisa Isabel con el infante Felipe. Era otro objetivo Borbón, por eso, nada más llegar a Madrid, el embajador acordó con Arizaga que sus relaciones con Fernando serían las puramente oficiales.

Como era habitual que cualquier estrategia matrimonial tuviera más alcances que los aparentes, Fernando entraba también en las combinaciones. Ya se aseguraba que el príncipe no tendría sucesión, por lo que el infante Felipe, todavía «sin tierra» pero ya Almirante de España y de las Indias —un brillante cargo creado para ensalzarle—, podía ser rey de Nápoles cuando Carlos ciñera la corona de España. La Marck, para elevarse más como fautor del enlace y oráculo de la gran jugada borbónica, se atrevía a comunicar a Amelot en enero de 1739 que a Fernando «le falta naturalmente lo que a los que entran en la música en Italia», entre otras frases hirientes como «este príncipe tiene mucho fuego pero no produce llamas», «se encuentran en él movimientos necesarios para contentar a una mujer, pero...»

La Farnesio solo pensaba ya en la boda de Pippo y en que había hecho un buen negocio pues aseguraba el mantenimiento del interés de Francia en la alianza y su implicación militar en la conquista de un trono para su hijo. Será mediante una guerra, en efecto; por medio habrá incluso un abandono de Francia que pragmáticamente mirará hacia otras posiciones políticas y olvida a los infantes, mientras Isabel de Farnesio la emprende contra su nuera Luisa Isabel, una niña de 13 años al casar, a la que pronto le llamó la sarnosa por las erupciones que tenía en la piel: la reina tenía ya dos nueras enriscadas.

A Fernando le habían ocultado las negociaciones de la boda para que no las frustrara Bárbara comunicándolo a Portugal, de donde era seguro que irían a Viena y a Londres; sin embargo, nada trascendió de su reacción al enterarse. Era una afrenta más, a la que se sumaba ahora Francia, de donde tampoco le habían llegado noticias; pero el príncipe había aprendido a callar y a disimular. La boda de Luisa Isabel y Felipe, que se había publicado en Madrid el 22 de febrero de 1739, se celebró en Alcalá en octubre y dio ocasión de ver al rey y a Fernando alegres en las ceremonias. La música, la nueva distracción de palacio, había endulzado el carácter del rey, que salía muy poco, mientras Isabel estaba gozosa. Felipe, su adorado Pippo, tenía un futuro político prometedor.

Sin embargo, en el aspecto personal, no fueron años felices para la nueva pareja. Luisa Isabel tendría que esperar diez años hasta salir de la corte española para ser princesa en Parma, siete de ellos sola, sin su marido, que partiría en febrero de 1742 a la guerra. Ella tenía entonces poco más de 15 y ya era madre de un hijo. «Madame», como la llamaron en Parma por afrancesar absolutamente la corte del principado —«refrancesa» la llamaba Carvajal—, y Felipe, que solo hablaba en francés incluso en Madrid, no mantuvieron con Fernando y Bárbara más que relaciones protocolarias. Luisa Isabel nunca se entendió con la Farnesio y fue una sombra en una corte extraña, rodeada del personal íntimo que se había traído de Francia y que le acompañaría luego a Parma. De la marquesa de Lede, «la Chocha», que fue su camarera mayor hasta 1753, decía Carvajal: «es mala y tiene dominada a la Infanta».

Los seis últimos años de los príncipes de Asturias discurrieron en el clima de guerra desatado tras la muerte del emperador Carlos VI el 20 de octubre de 1740. Incluso la «cábala» profernandina se relajó, seguramente a causa de que esta guerra, en especial su escenario marítimo contra Inglaterra, acabó por ser mucho menos impopular que las anteriores. Fueron años de marginalidad del príncipe y de ausencia de los escenarios cortesanos y políticos; tiempos de intensas negociaciones entre España y Francia, dominadas por embajador Louis Guy Guérapin de Vauréal, el Obispo de Rennes, un hombre intrigante y altivo que alimentó la opinión desfavorable contra la omnipresencia de Francia y, de paso, encendió las críticas en la corte española contra la inmoralidad de los Borbones franceses, cuyo frenesí mujeriego era conocido. Precisamente el obispo, acostumbrado a andar entre las cortesanas de Versalles que se preciaban de tener «amantes mitrados», había dejado sus habitaciones a Luis XV para que frecuentase a la Tournelle cuando ya se acababan sus amores con la Mailly.

La casa Borbón había firmado un segundo Pacto de Familia, el de Fointainebleau (28 de octubre de 1743), pero el desarrollo de la guerra, favorable a España hasta 1745 en que se aseguraba Parma, Plasencia y Milán para el infante Felipe, obligaba a Luis XV a incumplir muchos de sus términos, lo que alimentaría sentimientos de desconfianza del futuro rey. La paz secreta entre Francia y Cerdeña en diciembre de 1745, que dejaba a España sola en Italia, produjo en Fernando y Bárbara efectos de aversión contra los franceses muy duraderos que fueron compartidos por muchos de los que luego serán con sus ministros y diplomáticos. Tanto José de Carvajal como el duque de Huéscar (1714-1776) —enviado en embajada extraordinaria a París tras el incidente— o el marqués de la Mina —general del ejército español en Italia en 1743-1744 y 1746-1748—, incluso el propio Ensenada, ya ministro, no olvidaron jamás la más importante defección francesa, que, sin embargo, a Voltaire le pareció «el proyecto más útil y más hermoso que se ha hecho en quinientos años». Quizás el filósofo solo quería agasajar a Argenson, su fautor.

Por el contrario, en Versalles se supo el efecto que había producido en el príncipe y se temió su distanciamiento. Para evitarlo, se envió en embajada extraordinaria (abril-junio de 1746) al duque de Noailles (1678-1766), mariscal de Francia, bienquisto con Ensenada y enemigo de Argenson, al que se presentaría como único culpable de la política antiespañola de Versalles. No fue suficiente ni siquiera con el anuncio de la próxima caída del ministro: Fernando, que a veces demostraba su soberbia exclamando «soy Borbón», no olvidó el agravio de los franceses.

Fernando, en el ineluctable camino del trono

Fue durante estos años cuando se empezaron a manifestar los «accidentes» del príncipe — «tiene la cabeza mala», dice la Farnesio en varias ocasiones— y se demostró su carácter huidizo, apocado y rencoroso. Solo se le verá en un lugar relevante: durante las ceremonias de la boda de la infanta María Teresa con el delfín de Francia el 18 de diciembre de 1744. Hizo de apoderado del novio, un papel para el lucimiento, pero no lo aprovechó. Sus «vapores», la enfermedad neurótica de su padre, habían sido ya objeto de rumores. Su hermanastro Felipe decía dos meses antes: «Pienso que esto le durará toda la vida, pues todo el mal está en la imaginación, de la cual es más difícil curarse que del cuerpo».

Isabel, siempre política, decía que el mal del príncipe eran las impresiones que le transmitían contra el rey y contra los hermanastros. Repetía que eran infundadas, sin embargo, cuando Fernando al fin subió al trono en 1746, los hijos de Isabel vieron con enorme preocupación el futuro de su madre (también el suyo propio). Felipe decía a su madre al poco de la muerte de Felipe V: «Me imagino la situación en que se halló V. M. teniendo que cumplimentar a Sus Majestades. La mía sería igual si tuviese que regresar a ese país. No puedo acostumbrarme a este cambio tan funesto para mí y para todos los servidores de mi pobre padre».

Isabel parecía alimentar el desdén de quien dentro de poco estará pidiendo dinero a su «querido» hermano el rey de España. En un alarde de soberbia, se refiere a Felipe con estas palabras: «Estaba (Felipe) reservado ser la primera víctima del nuevo Gobierno, considerándose feliz con ser la única».

En realidad, la víctima sería ella. Y lo sabía. El duque de Noailles, que dejó las descripciones más inteligentes de la corte y de sus personajes, ponderó los sentimientos de los actores de un previsible y próximo drama; vio gordo y viejo a su amigo Felipe V, que le inspiró lástima; comprendió a Isabel por su temor cierto de verse sola y desterrada y, en fin, supo valorar las esperanzas que despertaban los futuros reyes y apreciar sus cualidades. Coincidía con Vauréal, que permaneció en Madrid hasta 1749 y supo intuir el alcance de la opinión popular al comienzo del reinado de Fernando VI: «No nos engañemos —escribía el embajador—, 46 años de reinado de Felipe V nos han ganado muy pocos corazones españoles; no habremos de combatir los arrebatos de una reina italiana, sino una oposición constante en toda la nación.»

En efecto, se iba a producir la euforia del verano de 1746 en torno a un rey que, como el propio mariscal decía, «tenía muchas ganas de agradar» y al que los pasquines pedían que hiciera «salir de España todo gabacho al momento». Los que serían los «hombres nuevos» del futuro rey estaban unidos, en buena parte, por el resentimiento contra la presión francesa sobre el rey anterior, lo que sabían era compartido por Fernando.

Los que iban a caer al comienzo del reinado iniciaron precisamente su descrédito al aferrarse a la vieja política farnesiana, sentenciada por su dependencia de Versalles. Es el caso del ministro de estado Villarías y del embajador en París Campoflorido (1678-1757), que no aceptó verse suplantado por Huéscar. No sabían que el futuro ministro Carvajal era un hombre en ascenso, querido por Bárbara y por Ensenada, y que además era desde antiguo amigo de los Alba, en particular de la duquesa, la madre del joven duque de Huéscar que luego heredaría el título de Alba. Lo mismo le pasó al marqués de Tabuérniga, el conspirador fernandinista encarcelado en 1731, exiliado desde 1738 en Lisboa y luego en Londres, que fue suplantado por Wall, y a muchos altos cargos de la corte que no resistirían verse relegados por los «hombres nuevos».

Los que habían esperado al lado del cuarto del príncipe dejarían ver de nuevo su incapacidad para abrirse paso, demostrando así que la conspiración fernandina no fue más que un amasijo de resentimientos dispares sin posibilidad de articu-lación política. La verdad desnuda, un pasquín que salió en septiembre de 1746, volvía a denunciar la tiranía y la corrupción de los ministros para prevenir a Fernando contra el régimen ministerial que había asentado su padre; de nuevo, apelaba a la legitimidad de Fernando —«veinte años ha estado su real cabeza desposeída de la corona»— y le aconsejaba «arrojar lejos de Vuestra Majestad oficinas, tribunales, ministros habituados a dictar injusticias y violencias». Desde el primer momento el rey les sorprendería precisamente por tomar la dirección contraria.

Pero, por el momento, las tensiones se desviaron hacia la persona más odiada: Isabel de Farnesio. Ahí es dónde se quería ver la reacción de Fernando y Bárbara, que se esperara fuera un verdadero ajuste de cuentas. Todos confiaban en que Fernando VI a «Isabel, en la farsa de mandar, no le volverá a dar el más ínfimo papel». Un pasquín decía de la madrastra: «Se deshizo aquel Babel / de soberbia en un momento / y, arrumbada cual jumento / sarnoso en el muladar, / solo podrá gobernar / sus naguas y su aposento». En efecto, los reyes cobrarían su primer tributo de popularidad despidiendo a la Farnesio. Era solo un primer gesto.