Читать книгу Las llamas de la secuoya - José Luis Velaz - Страница 11

Оглавление1

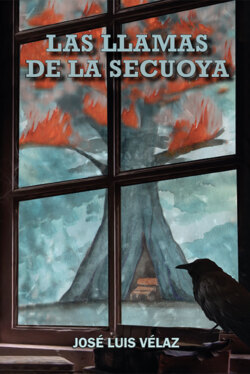

Los habitantes de la Tierra habitaban en inmensas ciudades sucias y miserables, aisladas entre grandes extensiones de tierra infértil y desértica — donde esparcidos se amontonaban vertederos con millones de toneladas de escombros y residuos— o del mar contaminado. Una espesa capa de partículas mezclada con el aire hacía que los sobrevivientes vivieran de forma permanente entre tinieblas. Dentro de una nebulosa gris y sombría, donde multitud de cuervos grandes, una de las pocas especies animales que aún subsistían, bien emplazados entre la putrefacción y la decadencia, controlaban los movimientos de las gentes y los desechos de estas, mientras analizaban, con fina destreza, el momento oportuno para alimentarse lanzándose hacia sus presas.

La moderna Yridia se componía de siete enormes distritos, algunos de ellos muy peligrosos, y en el denominado Cuarto Distrito se concentraban gran parte de oficinas y centros de trabajo, combinados con salones de ocio y diversión. Allí se encontraba uno de los más concurridos, el Kiux, con barras circulares al aire libre que daban acceso a una zona disco, con asientos y tumbonas alrededor de mesas que se iluminaban al son de la música rock y donde, en cada uno de sus extremos, algunas gentes se agolpaban observando una especie de carrusel que daba vueltas, mostrando a hermosas go-gos humanoides contorneándose al ritmo trepidante de la música, al tiempo que se desvestían con seductores movimientos. En el extremo opuesto, eran otras personas las que rodeaban, mirando con curiosidad, humanoides con atributos masculinos en semejantes actitudes danzarinas sensuales. Luego, en ambos casos, los humanos que lo querían reservaban, en la pantalla de un expendedor, cita con los humanoides deseados para pasar con ellos un rato de relax.

Antonio, ese día, había salido antes de su trabajo en el IMAX, un centro de innovación y desarrollo en tecnología médica. A pesar de su formación universitaria en Física, desde el comienzo de su actividad laboral, se había reconvertido en el campo de la ingeniería informática. Aunque de aparente edad indistinta tenía treinta y dos años, recién cumplidos. Vivía solo, en un apartamento del Cuarto Distrito. La soledad había sido siempre una constante en su vida. Cuando tenía siete años, su padre tuvo que desaparecer por un tiempo que acabó siendo indefinido. Poco después, su madre moría tras el nacimiento de una hermana que nunca llegó a conocer al ser entregada a alguien sin dejar rastro alguno. Su abuela materna se hizo cargo de él hasta que un día, cuando contaba con dieciséis, cogió una mochila, la llenó con una nube de sueños, y se marchó a la búsqueda de lo desconocido. Un año más tarde se encontró con su padre, muy enfermo, quien le habló de su vida, del amor por su madre, y le transmitió un secreto encerrado en una cajita de teca.

Cuando Antonio llegó al Kiux, vio a su amigo Pedro sentado y apoyado en una de las barras leyendo unos documentos con atención.

—¿Cómo puedes concentrarte con esta música estridente? —preguntó Antonio.

Pedro lo miró de soslayo, haciendo un gesto indescifrable. Antonio pidió una consumición y se puso a su lado. Luego dijo aquel:

—Me acabo de asociar a los STF. Estos son los documentos. Debemos hacer algo para salvar el futuro. Tú deberías hacer lo mismo. Sabes que la única esperanza son los humanoides.

Antonio asintió seriamente con la cabeza, al tiempo que se llevaba la consumición a la boca.

—¿Y entonces a qué esperas? ¿Por qué no me acompañas a alguna de las reuniones en la sede del distrito? Verás la importancia de hacer algo.

—Está bien. Me avisas —dijo Antonio. Luego este se levantó con su vaso, hizo un gesto a su amigo y se fue hacia los salones donde los bellos humanoides hacían estriptis, ante miradas complacidas que tomaban nota y luego reservaban el escarceo que dejaban pagado por adelantado. Tras ver el masculino fue al femenino. En ambos ocurría lo mismo.

Cuando salió a la calle muy concurrida no pudo dejar de mirar, aun disimuladamente, a una singular mujer que denotaba cierta clase, en todos sus aspectos y que se había adelantado, solicitando el cambio del semáforo, a través de un ligero movimiento de muñeca, donde lucía un bonito brazalete de vivos colores verdes y dorados, que contenía una microcomputadora incorporada. En cuanto aquel tornó de color la mujer se apresuró a cruzar la vía. Antonio siguió tras sus pasos, ahora sí, deleitando su mirada en las finas curvas que el conjunto de pantalón negro de poliamida, muy ajustado, y una corta chaqueta sin botonadura, por la que se desprendía una larga cabellera lisa muy rubia, pronunciaba ante su vista. Casualidad, la mujer que había acelerado el paso, giró al llegar a la acera a su derecha, el camino hacia donde Antonio se dirigía, hasta que unos metros más adelante se paró ante una moto voladora. Sacó un casco de un cofre y mientras se lo colocaba, ajustándose el cabello, dos jóvenes con camisetas negras bajo largas capas, también del color de la noche, y la imagen de un dragón alado blanco al dorso, que dejaban entrever cintos de doble pistolera, se acercaron bruscamente a la mujer, uno la agarró fuertemente del brazo con intención de llevársela, mientras el otro vigilaba con sonrisa complaciente y brazos cruzados. Antonio, al ver la actitud de los hombres, gritó:

—¡¿Qué hacen?!

Los hombres se volvieron hacia él, y el de la sonrisa cambió su gesto por uno de pocos amigos. Como el otro seguía forzando y zarandeando a la chica, arrastrándola por el pelo, Antonio lo empujó dándole un fuerte puñetazo en la mejilla. El que ya no sonreía sacó un largo cuchillo de la parte de atrás de su cinturón con intención de clavárselo, pero Antonio reaccionó con rapidez esquivándolo en parte, pues el afilado filo del cuchillo rasgó su americana, lo que no impidió que perdiera la estabilidad y cayera al suelo, y pronto comenzara a brotar con fluidez la sangre de su brazo, al tiempo que agarraba la pierna de su agresor haciéndolo caer. Entonces, el que sujetaba a la chica, la soltó por un instante, desenfundó su revólver y cuando apuntando a la cabeza de Antonio se disponía a disparar, cayó abatido por los tiros de una pequeña pistola que la mujer había sacado del interior de su chaquetilla. Tampoco le dio opción al otro a que usara su arma, que ya había sacado, pues antes le descerrajó un certero disparo que acabó con él. Aún seguía perplejo Antonio tumbado en el suelo, cuando ella vio que unos hombres, con semejantes atuendos al de los asaltantes, salían desde un bar cercano corriendo hacia ellos empuñando sus pistolas en la mano.

—Rápido, si quiere seguir con vida —dijo ella.

Le cogió de la mano. Le ayudó a levantarse y le alentó para que se sentara en el asiento posterior de su moto. Pulsó el botón de arranque, unas pequeñas alas se desplegaron y en unos segundos volaban entre los altos edificios de la avenida, en dirección al helipuerto del hospital universitario.

Un camillero les esperaba. Al poco de dejarse caer en la camilla Antonio perdió el sentido. La herida era muy profunda y había perdido mucha sangre.