Читать книгу Moderne Helden - Katharina Maier - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

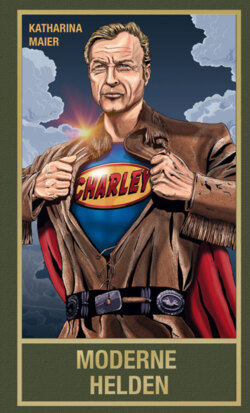

Kleider machen Leute

ОглавлениеSuperhelden verfügen also über außergewöhnliche bis übermenschliche Fähigkeiten – die, nebenbei gesagt, ebenso geistiger wie körperlicher Natur sein können. Unermesslich müssen sie aber nicht zwangsläufig sein. Das von Dr. Erskine entwickelte Serum machte Steve Rogers zum Supersoldaten mit verbesserten Sinnen, der weiter springen, genauer zielen, stärker zuschlagen, tiefer fallen kann, der schneller heilt und schneller reagiert, der unmögliche Kampfgriffe ausführt und gegen fast jede Übermacht bestehen kann. Das klingt, ersetzt man das comic-hafte Serum mal mit intensivem Training und natürlicher Begabung, eigentlich so ziemlich wie der May’sche Ich-Held. Nichts, was Cap kann, ist nicht menschlich. Er kann von allem nur mehr. Und das kann man von Kara Shatterhand oder Winnetou mit Fug und Recht auch behaupten. Der Sprung von einem Mayhelden zu einem Superhelden ist eben oft gar nicht sonderlich groß.38

Zu den außerordentlichen Kräften gesellen sich ikonische Waffen oder Werkzeuge, die nicht nur rein funktional sind, sondern auch dem Wesen ihres Trägers entsprechen. Ob ein mythischer Hammer, ein rot-weiß-blauer Schild oder ein Henrystutzen – die Ausrüstung der Helden identifiziert sie als diejenigen, die sie sind. Dazu gehören nicht nur Waffen, sondern auch ein entsprechender Anzug (wenn man milde gestimmt ist, kann man auch von einer ‚Uniform‘ sprechen). Wer an Superhelden denkt, dem fallen wohl als Erstes ‚Männer in Strumpfhosen‘ ein – bzw. in hautengen Latexanzügen. Wahrscheinlich ist jeder Witz, den man sich denken kann, schon gemacht worden über Superman, der zwar ein fotografisches Gedächtnis und ein kryptonisches Superhirn besitzt, aber grundsätzlich seine Unterhose über seinen Strumpfhosen trägt. Oder über Batmans Kappe mit den stilisierten, spitzen Fledermausohren, die ihn manchmal aussehen lässt wie einen verirrten Power-Wrestler, der sich außerdem in seinem steifen Muskelkostüm kaum bewegen kann. Und dass Captain America als Konterfei der US-Flagge herumläuft, hat auch schon für einige erhobene Augenbrauen gesorgt. Ganz zu schweigen von den verschiedenen freizügigen Outfits der superheldischen Damen, die mit ihren hohen, engen Stiefeln, hohen Beinausschnitten und/oder großzügigen Dekolletés doch oft sehr unpraktisch wirken. Dass die Ladies so gut kämpfen können, ohne dass ihnen ein Absatz bricht oder gewisse Teile der Anatomie dem engen Kostümchen entschlüpfen, verdient schon fast eine Kategorisierung als eigene Superkraft.39

Die Anzüge der Superhelden mögen je nach Ausprägung lächerlich, ärgerlich oder stylisch wirken, aber sie garantieren auf alle Fälle eins: Die Gestalt des Superhelden hat absoluten Wiedererkennungswert. Und nur so hat sie die Chance, eine Ikone zu werden. Das wussten die Germanen mit ihren hammerschwingenden, von Raben begleiteten Göttern schon genauso wie die Katholiken. Bischof Ulrich von Augsburg schwingt einen Fisch, damit man ihn von allen anderen heiligen Bischöfen unterscheiden kann, und Wonder Woman eben ihr ‚Lasso der Wahrheit‘. Das ist einfach so. Täten sie es nicht, so wären sie nicht die, die sie sind. Und ein Meister dieser ikonischen Kostümierung ist ohne Zweifel auch Karl May.

Man muss sich nur jeden x-beliebigen aus der Reihe seiner Westmänner herausgreifen, um den Verdacht zu hegen, May sei ein Comic-Autor avant la lettre gewesen. Schauen wir uns mal den berühmtesten der lustigen, gewitzten und ziemlich schrägen Westmänner an, die die Prärien des Mayversums bevölkern. Die Rede ist von Old Shatterhands erstem Lehrer, dem listigen Sam Hawkens:

Der vorderste von ihnen war ein kleines, drolliges Kerlchen. Unter der wehmütig herabhängenden Krempe eines Filzhutes, dessen Farbe, Alter und Gestalt selbst dem schärfsten Denker ein nicht geringes Kopfzerbrechen verursacht haben würde, blickte zwischen einem Wald von verworrenen, schwarzgrauen Barthaaren eine Nase hervor, die von fast erschreckendem Größenverhältnis war und jeder beliebigen Sonnenuhr als Schattenwerfer hätte dienen können. Infolge des gewaltigen Bartwuchses waren außer diesem so verschwenderisch ausgestatteten Riechorgan von den anderen Gesichtsteilen nur zwei kleine, kluge Augen zu bemerken, die mit einer außerordentlichen Beweglichkeit begabt zu sein schienen […].

Kopf und Hals des Kleinen ruhten auf einem Körper, der bis auf die Knie herab völlig unsichtbar blieb, weil er in einem alten, bockledernen Jagdrock steckte, der augenscheinlich für eine bedeutend längere Person angefertigt worden war, aus Fleck auf Fleck und Flick auf Flick bestand und dem Männchen das Aussehen eines Kindes gab, das zum Vergnügen einmal in den Schlafrock des Großvaters geschlüpft ist. Aus dieser mehr als zulänglichen Umhüllung guckten zwei dürre, sichelkrumme Beinchen hervor, die in ausgefransten Leggins1 steckten. Diese Leggins waren so hoch betagt, dass sie das Männchen schon vor Jahrzehnten ausgewachsen haben musste. Dabei gestatteten sie einen umfassenden Blick auf ein Paar Indianerstiefel, in denen zur Not der Besitzer in voller Person hätte Platz finden können. […] In der Hand trug dieser Mann eine Flinte, die das Aussehen eines alten Prügels hatte, der im Wald abgeschnitten war.40

Sam Hawkens ist ein Gesamtkunstwerk und seine Erscheinung so eigentümlich und unvergesslich wie die eines Superman oder Captain America (wenn auch vielleicht nicht ganz so patriotisch wie die beiden in Blau und Rot gehaltenen Überamerikaner). Ganz abgesehen davon, dass sein formidabler Mantel ganz und gar wasserfest und „viele, viele Male geflickt und ausgebessert, immer ein Lederlappen wieder auf den anderen genäht, und […] dadurch so steif und dick geworden [war], dass wohl kaum ein Indianerpfeil hindurchdringen konnte.“41 Da soll mal einer sagen, das sei kein Superheldenkostüm!

Wie Comicbuch-Figuren auch ändern Mays Westmänner kaum je ihr Outfit, es sei denn, es gibt einen guten Grund bzw. einen besonderen Anlass dazu. Und selbst dann ist das neue ‚Kostüm‘ nur selten dem alten vorzuziehen, wie der Auftritt der neu eingekleideten Westmänner Dick Hammerdull und Pitt Holbers in Old Surehand II zeigt:

Ihre äußere Erscheinung war freilich auch ganz geeignet, die größte Aufmerksamkeit zu erregen. […] Noch auffälliger war, wie sich die beiden Männer gekleidet hatten. Sie trugen sich nämlich von den Köpfen bis zu den Füßen herunter zeisiggrün. Kurze, weite, zeisiggrüne Jacken, kurze, weite, zeisiggrüne Hosen, zeisiggrüne Gamaschen, zeisiggrüne Schlipse, zeisiggrüne Handschuhe und zeisiggrüne Mützen mit zwei Schirmen, hinten einen und vorn einen, ganz nach Art der Orienthelme. Es fehlte ihnen nur noch das Einglas ins Auge, so hätten sie für die Erfinder oder Vorläufer des heutigen Gigerltums erklärt werden können, zumal sie auch sehr dicke und unförmige zeisiggrüne Regenschirme in den Händen hatten.

Es lenkten sich natürlich aller Augen auf sie. Ich erkannte sie trotz ihrer Kleidung, die man besser eine Maskerade hätte nennen können, sofort als alte Freunde.42

Es ist bezeichnend, dass im Falle der zwei Westmänner hier nicht ihr übliches, zusammengeschustertes Jägeroutfit, sondern die niegelnagelneue Zivilisationskleidung als „Maskerade“ empfunden wird. Das hindert die „verkehrten Toasts“ jedoch nicht daran, später ganz in Zeisiggrün in der Prärie und den Rocky Mountains herumzureiten, um einen üblen Bösewicht zu verfolgen.

Viele Figuren Mays sind also nicht weniger ‚lächerlich‘ unterwegs als die Superhelden in ihren Latexanzügen. Vom Ich-Erzähler wird das oft als blanke Notwendigkeit dargestellt. In der Wildnis ist es a) nicht möglich und b) auch gar nicht üblich, mehr als einen Satz an Kleidung zu besitzen. Vielleicht Unterwäsche zum Wechseln, aber so etwas macht einen schon fast zum Greenhorn. Trotzdem hat diese ‚Kostümierung‘ je nach Charakter doch auch ein mehr oder weniger starkes Element der ‚Performance‘. Das heißt: Figuren wie Sam Hawkens oder die verkehrten Toasts wissen durchaus, wie sie wirken, und setzen dies auch ganz bewusst ein. Sie inszenieren sich selbst, ihren Ruf und das, was sie darstellen. Man könnte auch sagen: Sie spielen ein Spiel, und sie spielen es gut. Ein ganz besonderer Meister ist dabei Tante Droll, ein äußerst fähiger, ja sogar berühmter Detektiv, dem man seine Kompetenz aus verständlichen Gründen nicht gleich ansieht:

Die […] andere [Person] schien ein eigenartig gekleidetes Frauenzimmer zu sein. Man sah eine Kopfbedeckung, ähnlich einer altertümlichen Haube, und darunter ein volles, rotwangiges Gesicht mit kleinen Äuglein. Die übrige Gestalt steckte in einem weiten Sack, dessen Schnitt und Form nicht zu bestimmen war. Der Schwarze Tom stand neben Old Firehand und fragte ihn: „Sir, kennt Ihr diese Frau?“

„Nein. Ist sie denn so berühmt, dass ich sie kennen müsste?“

„Allerdings. Sie ist nämlich gar keine Frau, sondern ein Mann, ein Präriejäger und Fallensteller. Und da kommt der Panther! Nun werdet Ihr sehen, was eine Frau, die ein Mann ist, zu leisten vermag.“ 43

Tante Droll, der/die inmitten der Prüderie des ausgehenden 19. Jahrhunderts den Transvestiten gibt, setzt Kleidung ähnlich bewusst ein wie Batman, der seinen Fledermausanzug nicht von ungefähr trägt. Als Kind in eine Höhle voller Fledermäuse gefallen und durch die Masse an unheimlichen fliegenden Wesen bis ins Mark erschreckt, kleidet er sich in seine größte Furcht, um die kriminelle Unterwelt nun seinerseits in Angst und Schrecken zu versetzen. Das Kostüm ist eben nicht nur Kleidungsstück. Es verleiht seinen Trägern eine gewisse Identität – eine Identität, die man sich selbst aussucht und die man an- und ablegen kann. Warum genau Tante Droll sich in Frauenkleider wirft, wird nie ganz klar. Vermutlich macht es ihm einfach Spaß. Aber er kann sein gewähltes Outfit auch geschickt zum Tricksen und Täuschen verwenden, um seine wahre Schläue und Kraft hinter absurden Frauenröcken zu verbergen. Einen Mann, der ein Kleid trägt, das aussieht wie ein Nachthemd, unterschätzt man gern einmal. Dass sich unter all den Schichten eine der stärksten und klügsten Figuren des Mayversums befindet, darauf kommen vermutlich nicht einmal Menschen, die ein wenig Erfahrung mit dem Wilden Westen haben und wissen, dass man dort eine Person nicht an dem messen darf, was sie anhat.

Es ist eine der ungeschriebenen Regeln des Mayversums: Du bist nicht, was du trägst. Wer Leute rein an ihrem Äußeren misst, steht am Ende oft als der Dumme da. Sogar Kara Shatterhand, der Menschen nicht nach der Absonderlichkeit ihrer Kleidung, aber durchaus nach deren Reinlichkeit beurteilt, tappt ab und zu in diese Falle. Zum Beispiel ekelt er sich vor einer schmutzverkrusteten Kurdin namens Madana (Petersilie), die ihm kurze Zeit später zur Freiheit verhilft, vielleicht gar das Leben rettet. „Ich gestehe reumütig, dass mir in diesem Augenblick der Duft der guten ‚Petersilie‘ nicht im Geringsten widerwärtig war“, tut Kara auch brav Abbitte.44

Die Kleidung macht den Menschen nicht. Kulturelle, materielle und andere Umstände hindern die Leute daran, sich ‚korrekt‘ zu kleiden, und der Autor May reizt diesen Umstand liebend gerne aus. Die Kleidung seiner Figuren wird bizarrer und bizarrer, und das nicht nur aus Notwendigkeit. Aus zusammengewürfelten Westmannskleidern wird ein bewusst kultiviertes Outfit, der umfangreiche Turban des Hadschi Halef Omar wird zu seinem Markenzeichen. Und wehe dem ungehobelten Tropf, der es wagt, einen Menschen wegen seines Äußeren zu verspotten oder gering zu achten. Er entlarvt sich im Orient als kulturell unflexibles Wesen, das zudem noch absolut ignorant den materiellen Nöten anderer gegenüber ist, und im Wilden Westen als ungehobelter Klotz, der nichts über die Gepflogenheiten des Umfelds weiß, in das er so pöbelhaft eindringt. Mit anderen Worten: Wer Westleute wegen ihrer zusammengeschusterten Kleidung respektlos behandelt, ist genau der Hinterwäldler, für den er die freien, ehrenhaften Helden der Prärie hält.

„Ein Sachse?“, fragte Schmidt im Ton des Erstaunens, indem er Sam vom Kopf bis zu den Füßen herunter betrachtete. „Das ist doch gar nicht möglich! Wenn bei uns in Sachsen jemand in solcher Kleidung herumliefe, würde er auf der Stelle festgenommen!“

„Aber wir sind glücklicherweise jetzt nicht in Sachsen“, warf Hawkens mit verbindlichem Lächeln ein. „Darum werde ich meine Freiheit wahrscheinlich behalten, wenn ich mich nicht irre. Ihr werdet hier noch ganz andere Anzüge zu sehen bekommen, als der meinige ist. Es gibt im Wilden Westen nicht alle zwanzig Schritte zehn Kleiderläden. […]“

Er drehte sich scharf um und entfernte sich nach dem Dorf zu. Schmidt fuhr den Kantor unmutig an: „Da hatten Sie uns aber einen sauberen Kerl gebracht. Sah aus wie ein Harlekin und war dabei doch grob wie Bohnenstroh. Für solche Landsmänner muss ich danken.“

„Aber mir gegenüber war er sehr zuvorkommend und freundlich“, wagte der Emeritus einzuwerfen. „Das war wohl die Folge davon, dass ich ihn hübsch dolce angesprochen habe, wie wir Musikkünstler uns auszudrücken pflegen, während Sie ihm sehr sforzando über den Mund gefahren sind.“

„Weil er wie ein Landstreicher dahergelaufen kam und…“ 45

Der Orient ist eine Welt für sich mit ihren eigenen Kleidernormen, denen sich Kara Ben Nemsi mit großer Lust am Exotischen beugt. Der Wilde Westen dagegen ist ein ‚Freiraum‘, in dem alles erlaubt ist. Ein Mann (und auch eine Frau) wird nach Fähigkeiten, Fertigkeiten, Denken und Handeln beurteilt, nicht nach Gewandung. Und genau deswegen kann sich jeder nach seinem eigenen Belieben kleiden, ganz egal, wie grotesk es dem Außenstehenden und sogar dem Leser erscheinen mag. Helmut Schmiedt beschreibt dieses Phänomen folgendermaßen:

Im Wilden Westen [dürfen] die entsprechenden Besonderheiten praktiziert werden […], ohne dass seriöse Menschen daran ernsthaft Anstoß nähmen. […] Tante Droll und die anderen Groteskfiguren sehen sich alles andere denn als Glieder einer Kette. Zwar gibt es auch in ihrem sozialen Gefüge ungeschriebene Regeln; z. B. widerspricht man besser nicht einem Winnetou, Old Shatterhand oder Old Firehand […]. Aber vor allem zeugt das Auftreten der Groteskfiguren davon, dass sie dem Ideal einer mehr oder weniger unbegrenzten Freiheit und individuellen Selbstbestimmung anhängen, dass sie in der Wildnis des Wilden Westens deshalb leben, weil sie hier weitgehend unabhängig von den Zwängen und Regulierungen der bürgerlichen Gesellschaft agieren können, in der viele von ihnen einst beheimatet waren und in die manche auch zwischendurch immer wieder mal zurückkehren.46

Karl Mays groteske Gestalten wie Tante Droll, Dick Hammerdull, Pitt Holbers und Sam Hawkens sind alle ausgesprochen tüchtig und stehen in puncto Heldenfähigkeit meist nur Winnetou und Old Shatterhand nach. Sie sind, was Loyalität und Zuverlässigkeit angeht, weniger bizarren Figuren wie Old Firehand oder Old Surehand sogar überlegen. Die Letzteren mögen aussehen wie edle Recken des Wilden Westens, aber immer wieder sorgt ihr zu großer Eigensinn für Spannungen in der Gruppe der Jäger, die sich für ein beliebiges Abenteuer um die Blutsbrüder versammelt hat. Die „Groteskfiguren“ dagegen sind vielleicht manchmal übereifrig und ein wenig unvorsichtig, wissen nicht immer, wann es mit den Späßchen auch mal genug ist, doch das sind kleine Fehltritte, die man verzeihen kann. Im Großen und Ganzen handelt es sich um kompetente Zeitgenossen, die durchaus fähig sind, in eine Heldenoder Anführerrolle zu schlüpfen, wenn sie auf sich gestellt sind. Zugleich haben sie kaum Probleme damit, sich der größeren Erfahrung Winnetous und Old Shatterhands zu beugen und deren besondere Stellung in der Hierarchie des Westens anzuerkennen. Das macht sie zu zuverlässigen und bewundernswerten Westhelden. Manche Figuren können sogar mühelos zwischen dem Westen und der Zivilisation wechseln. Tante Droll, eigentlich ein angesehener Detektiv, kann sein ‚Nachthemd‘ ablegen und in den amerikanischen Osten oder sogar ins heimatliche Deutschland zurückkehren, wo er sich, in das ‚alltägliche‘ Kostüm der zivilisierten Kleidung gehüllt, auch ohne größere Probleme bewegen kann. Allein, er will nicht so recht. Obwohl er im Schatz im Silbersee genügend Reichtum erworben hat, um ein Leben in Luxus zu führen, zieht es ihn im Ölprinz wieder in die Freiheit der Prärie – eine Freiheit, die sich nicht zuletzt in den diversen ‚Kostümierungen‘ der Westmänner ausdrückt.

Da ist der Weg zum Superhelden nicht mehr weit. Der Anzug dieser Heroen dient zunächst dazu, ihnen eine eindeutige, leicht zuordenbare Identität zu verleihen. Das ist auch bei den Westmännern Karl Mays nicht anders. Gleichzeitig markiert das zusammengewürfelte Outfit der Prärieleute sie als ‚besonders‘, als Angehörige einer Gruppe, die ‚nicht normal‘ ist. Sie stehen am Rande der zivilisierten Gesellschaft, und gerade deswegen sind sie frei von deren Regeln, frei von Zwängen dessen, was der Ich-Erzähler einmal sarkastisch die „very moral and virtuous society“47 nennt. Die Westmänner passen nicht in die streng reglementierte Alltagswelt des spätindustriellen Europas und des amerikanischen Ostens. Sie sind durch und durch anders, ganz wie die Superhelden auch. Denn selbst in den wundersamen Welten von Marvel und DC, wo Aliens, Superkräfte und Magie zum Alltag gehören, sind die Spider-Mans und Batmans, die Mutanten und Monster Außenseiter. Sie sind nicht normal. Sie sind eben super, das genaue Gegenteil von normal. Und so erhebend es sein kann, seine außerordentlichen Kräfte einzusetzen, um immer und immer wieder zu triumphieren, ruft Anders-Sein doch grundsätzlich Angst und Ablehnung hervor.

Es ist ein Topos, ein häufig gebrauchtes Motiv, der Superheldengeschichten, dass die normalen Menschen ihren übermenschlichen Helden gegenüber nicht immer mit Dankbarkeit erfüllt sind. Superman, der so gut wie allmächtig ist, löst nicht nur Bewunderung, sondern auch großes Misstrauen aus. Sein Erzfeind Lex Luthor ist von dem ehrlichen Glauben motiviert, dass der gottgleiche Außerirdische eine Gefahr für die Erde darstellt, die unbedingt eliminiert werden muss. Denn was passiert, wenn dieses unaufhaltsame Geschöpf irgendwann beschließt, den Planeten zu beherrschen, anstatt ihn nur zu retten? Superman wird wegen seiner Andersartigkeit abgelehnt – nicht von allen, aber doch von genug Menschen im DC-Universum. Vor allem, wenn etwas schiefgeht. Es gibt mehr als einen guten Grund, warum sich der quasi-allmächtige Kryptonier im ‚normalen Leben‘ hinter den Brillengläsern des harmlosen Reporters Clark Kent verbirgt.

In der Welt von Marvel wiederum sehen sich nicht nur, aber ganz besonders die sogenannten X-Men starken Anfeindungen von großen Teilen der Bevölkerung ausgesetzt. Die ‚Mutanten‘ verdanken ihre verschiedenartigen Fähigkeiten einer Genveränderung, die vielleicht die nächste Stufe der menschlichen Evolution darstellt, aber von vielen als abnorm und gefährlich wahrgenommen wird. Das geht soweit, dass immer wieder Rufe nach einer Art Registrierung der Mutanten laut werden – eine kaum verhüllte und leider ziemlich zeitlose politische Allegorie. Die verschiedenen X-Men gehen unterschiedlich damit um: Manche verbergen sich, andere versuchen durch ihre Heldentaten zu beweisen, dass Mutanten eine Kraft für das Gute sein können, und wieder andere wie der arrogante Magneto sind der Ansicht, ihnen, den Mutanten, und nicht den ‚Normalmenschen‘ stünde die Vorherrschaft über die Erde zu. Magneto, Überlebender eines NS-Konzentrationslagers, kehrt die Unterdrückungsstrukturen der Gesellschaft, in der er lebt, um. Immer wieder müssen die X-Men um seinen alten Freund Professor Xavier gegen ihn ins Feld ziehen, um die Normalbevölkerung zu beschützen. Doch er ist überhaupt nur deswegen zu dem skrupellosen und selbstherrlichen Welteroberer geworden, der er ist, weil er wegen seines Anders-Seins verstoßen und sogar verfolgt wurde. Seine Motive für seinen rücksichtlosen Kampf um die Rechte der Mutanten sind vielleicht nicht gutzuheißen, aber durchaus nachvollziehbar. Superman mit seiner Güte und Liebe für die Menschheit und Magneto mit seinem kompromisslosen Revoluzzergeist sind in dieser Hinsicht zwei Seiten derselben Münze.

Superhelden sind anders, weil sie über hervorragende, außergewöhnliche Eigenschaften verfügen. Grundsätzlich zelebrieren die Geschichten über die bestrumpfhosten Heroen dieses Anders-Sein. Es sind aber auch Geschichten über Ausgrenzung, wie man damit umgeht und trotzdem ein ‚guter Mensch‘ bleibt. Grundsätzlich wurden Superhelden als Identifikationsfiguren für alle entworfen, die nicht ‚dazu gehören‘. Das geht vom bebrillten Streber, der sich nicht für Sport, sondern für Wissenschaft und Comics interessiert und dafür in der Schule gemobbt wird, bis hin zu ausgegrenzten Minderheiten, die sich in verfolgten Andersartigen wie den X-Men wiederfinden. Ob sie dabei einer politischen Aussage oder purer Wunscherfüllung dienen – Superhelden sollen sich gar nicht in Schemata von normalem Verhalten einpassen. Sie sind kantig und widerständig, ganz egal, ob sie ein überguter Außerirdischer sind oder ein arroganter Mutant. Jeder von ihnen geht auf seine Art damit um: Superman mit Vergebung, Magneto mit Weltherrscherallüren, und Batman hüllt sich in seine Andersartigkeit wie in ein – nun, wie in ein Kostüm. Das Superhelden-Outfit ist nicht nur Ausdruck der eigenen Identität, es ist auch bewusstes Symbol für das eigene Anders-Sein. Das Kostüm ist ein weithin sichtbares Signal, das zu der Gesellschaft an und für sich sagt: ‚Hier bin ich und ich bin nicht wie ihr. Und wenn ihr mein Anders-Sein seltsam findet, dann bin ich es erst recht. Ihr könnt mich verehren oder ihr könnt mich einen Freak nennen. Die Welt rette ich trotzdem.‘ Das unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem, was die Groteskfiguren Karl Mays tun.

Gleichzeitig erschafft die ‚Kostümierung‘ – mag sie nun aus Strumpfhosen oder aus einem zusammengenähten Flickenmantel bestehen – in all ihrer Individualität und Ausgeflipptheit eine Art von Gemeinschaft. Das Superhelden- und Westmann-Outfit mag noch so schräg aussehen – gerade dadurch weist es den Träger als Mitglied einer Gruppe von Menschen aus, die anders, aber vor allem heldenhaft sind. Der Wilde Westen Karl Mays und die Gemeinschaft der Superhelden in den verschiedenen Comic- und Kino-Universen erzeugen einen sozialen Raum, in dem es erlaubt ist, nicht normal zu sein – ein Raum, in dem andere Regeln gelten als im Rest selbst dieser wunderbar fantastischen Welten.

Natürlich kann dieses ‚Erkennungssignal‘ auch missbraucht werden von solchen, die sich nur als Helden ausgeben wollen; nicht das Kostüm macht den Heros, sondern seine Taten. Das ändert aber nichts daran, dass das Outfit sowohl in Superhelden-Geschichten als auch im Maytext, vor allem in den Wild-West-Erzählungen, als ein starkes Zeichen wirkt, das auf das Heldentum des Trägers verweist. Und zwar auf ein ganz bestimmtes Heldentum: eines, das auf den individuellen Fähigkeiten und Werten eines Menschen beruht und absolut unkorrumpierbar ist. Und in diesem Sinne ist das Kostüm eben doch unerlässlicher Teil der Heldenidentität. Es ist ein Ausdruck dieser Identität, den der jeweilige Held völlig frei für sich wählt.