Читать книгу Moderne Helden - Katharina Maier - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

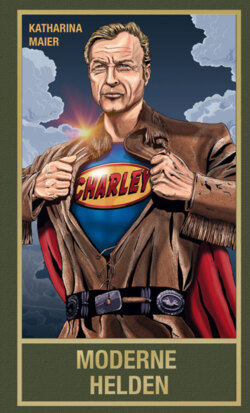

Heldenreise

ОглавлениеEin Held sein ist gar nicht so einfach. Das fängt schon mit dem Titel an: Denn was ist eigentlich ein Held?

Ganz banal könnte man sagen: Der Held einer Geschichte ist derjenige, dem die Geschichte passiert. Aber schon das ist nicht wirklich richtig. Denn wenn jemandem etwas passiert, dann ist er passiv, dann wird etwas mit ihm getan, ohne dass er wirklich Einfluss darauf hätte. Ist das aber nicht genau das Gegenteil eines Helden? Natürlich gibt es Geschichten mit Hauptfiguren, die vom Schicksal gebeutelt werden, von übermächtigen Kräften, die sie nicht kontrollieren können. Oder Gestalten, die sich durch ihren Alltag treiben lassen und die höchstens versuchen, auf das zu reagieren, was ihnen widerfährt. In gewisser Weise könnte man sagen: Solche Figuren sind nicht das Subjekt ihrer Geschichte, sondern das Objekt. Ihnen wird etwas getan, anstatt dass sie etwas tun. Sie sind Patiens, der ‚Betroffene‘ der Handlung, statt Agens, der Handelnde selbst. Sie erleiden ihre Geschichte, statt sie zu gestalten. Sie sind nicht aktiv und tätig, sondern passiv und reaktiv. Es gibt in Literatur und Film unzählige exzellente Geschichten über solche Anti-Helden. Im Mayversum allerdings haben sie wenig verloren. Dort sind sie allenfalls bedauernswerte Geschöpfe, die in Gefahr geraten, die von den Stürmen des Schicksals gerüttelt und von den wahren Westmännern oder Orientrittern gerettet werden.

Natürlich widerspricht das bloße Leiden an sich noch nicht der Grundkonstitution eines Helden. In den klassischen Mythen ist es sogar ein grundlegendes Charakteristikum der Heroen, dass sie einer Macht unterworfen sind, die größer ist als sie selbst und noch dazu recht gefühllos oder rachsüchtig agiert. Bestes Beispiel dafür ist Odysseus, auch der ‚große Leidende‘ genannt. Er ist wohl eine der berühmtesten Figuren der griechischen Antike, nicht nur in Sachen Kampfkraft, sondern vor allem auch in Sachen Intelligenz. Schließlich war es die Idee des ‚Listenreichen‘, die Trojaner mit einem riesigen hölzernen Pferd aus ihrer Stadt herauszulocken. Dieser Trick bescherte den Griechen den Sieg im Trojanischen Krieg, aber Odysseus auch den Zorn Poseidons und einiger anderer Götter, die seinen an Hybris grenzenden Übermut zu bestrafen gedachten. Zehn Jahre lang bleibt es Odysseus verwehrt, seine Heimatinsel Ithaka zu betreten. Er irrt auf Beschluss der Götter heimatlos umher und kann erst zurückkehren, wenn seine Strafe abgegolten ist (dass er mehrere dieser Jahre in den Armen halbgöttlicher Frauen verbringt, wollen wir hier einmal außer Acht lassen). Odysseus, so kann man argumentieren, ist der ultimative ‚Erleidende‘. Er hat keinerlei echten Einfluss auf den Ausgang seiner Geschichte; egal, was er tut, er wird Ithaka erst wieder betreten, wenn die Götter es ihm erlauben.

Odysseus ist also ein Opfer gleichgültiger bis missgünstiger Schicksalsmächte, und auch seine letztendliche Errettung geschieht von ‚oben herab‘: Eine Meeresgöttin und seine Gönnerin Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, ermöglichen ihm die Heimkehr. Und doch ist Odysseus nicht passiv. Er kann nichts gegen sein Schicksal tun, aber dennoch ist er unentwegt tätig, beweist sich immer wieder als wackerer Kämpfer und kluger Mann. Er rettet seine Männer vor der Zauberin Circe und einem Zyklopen, es gelingt ihm, den Sirenen zu lauschen, ohne von ihrem Gesang in den Tod getrieben zu werden, und er behauptet sich angesichts von Scylla und Charybdis. Und zum Schluss, als er endlich nach Hause zurückkehren und die angenommene Identität eines blinden Bettlers ablegen kann, gönnt er sich die Genugtuung, die unverschämten Freier seiner Frau, die ihn tot glaubten und seinen Königshof in eine Spelunke verwandelt haben, hinzumetzeln. Natürlich bewaffnet mit einer angemessenen Waffe: einem mächtigen Bogen, den nur Odysseus selbst spannen kann.

Dass man höheren Mächten ausgeliefert ist, mag man sie nun ‚Götter‘, ‚Schicksal‘ oder ‚das Leben‘ nennen, beeinträchtigt also noch nicht das Heldentum einer Figur. Joseph Campbell arbeitet in seinem bahnbrechenden Buch Der Heros in tausend Gestalten7 sogar heraus, dass jeder Held, der in ein Abenteuer aufbricht, erst einmal von einem ‚auslösenden Ereignis‘ aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen werden muss – und dieser entscheidende Vorfall kommt oft in Gestalt eines schweren Schicksalsschlags daher. Jemand, der der Figur nahesteht, kommt ums Leben, dem Helden selbst widerfährt ein großes Unrecht, eine Krankheit bricht aus, sein Heim wird zerstört. Ohne den Schicksalsschlag würde der Held gar nicht in die ‚große, weite Welt‘ aufbrechen, sondern schön sicher zu Hause bleiben (selbst, wenn dieses Zuhause nicht ideal ist, z. B. von Hunger, Unrecht oder Langeweile geprägt). Die Launen des Lebens sind laut Campbell also unerlässlich für das Heldentum.

Der May’sche Hauptheld, das große Ich Old Shatterhand bzw. Kara Ben Nemsi, ist da von einem anderen Kaliber. Für ihn braucht es keinen großen Schicksalsschlag, um in die große, weite Welt aufzubrechen; er tut es ganz von selbst. Er erwähnt zwar ab und zu eine gewisse finanzielle Not seiner Familie, aber die Gesamtgeschichte dieses großen Ich-Helden lässt wenig Zweifel daran, dass er, ähnlich wie Odysseus mit Körperkraft, Kampfgeschick, Abenteuergeist und Gewitztheit ausgestattet, auch zu Hause eine Möglichkeit gefunden hätte, seine Familie zu ernähren und Karriere zu machen. Nur: Die Karrieren, die ihm zu Hause offenstehen, scheinen wenig verlockend. Allein die des Schriftstellers reizt ihn – aber um Schriftsteller sein zu können, muss der Ich-Held, so ist er überzeugt, erst hinaus in die Welt, sie sehen und darin tätig sein. Er will ein „Weltläufer“ werden, wie er sich selbst in Von Bagdad nach Stambul nennt8. Denn wer nichts erlebt, der kann auch nichts niederschreiben. „Schreib (über das), was du kennst“, heißt eine häufig zitierte Maxime des modernen Kreativen Schreibens9. Der Ich-Erzähler von Karl Mays Romanen, der Reiseschriftsteller, der das aufzeichnet, was er unter den Namen Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi sieht, erlebt und vollbringt, hat sich diese Devise 100 Jahre vor ihrem Entstehen voll und ganz zu eigen gemacht. Sein Autor, Karl May, praktizierte natürlich das genaue Gegenteil. May reiste in seiner Imagination und schuf daraus Geschichten, die Generationen mitrissen.

Den Ich-Helden der ‚Großen Reiseerzählung‘, den ich hier der Einfachheit halber ‚Kara Shatterhand‘ nennen möchte, treibt keine Schicksalsmacht in die Welt hinaus. Er muss kein traumatisches Erlebnis durchmachen, ihn motiviert auch keine sonderliche materielle Not; alle Menschen, die ihm in der Heimat nahestehen, sind relativ wohlbehalten, und er lebt auch in keinem Unrechtsstaat. Wenn es zu Hause nur nicht so langweilig und zivilisiert wäre!

Das junge Ich beginnt also aus reinem Wissensdurst und Abenteuerlust die Welt zu bereisen. Denn dort, jenseits des ‚zivilisierten‘ Europas, kann man noch wahrhaft tätig sein und durch Körperkraft, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verstand viel bewerkstelligen. Die Ambitionen des werdenwollenden Weltläufers sind also, ein aktiver Held zu sein – ein ‚Action-Held‘. Zu Hause kann er nur mit Feder und Papier wirken, und auch dieser Herausforderung stellt er sich. Aber in der Fremde kann er seine Fähigkeiten nicht nur in Worte umsetzen, sondern auch in Taten. In diesem Sinne ist Mays Weltläufer sogar der absolute Inbegriff eines Helden: Er ist ein Held, weil er kann.